CMEPS-J Report No. 102(2025年7月15日)

大森 耀太

はじめに

気候変動への抗議活動で有名となった環境活動家のグレタ・トゥンベリ氏を乗せ、ガザ地区へ人道支援物資を運んでいた船舶は、2025年6月9日、イスラエル軍によって拿捕され、グレタ氏を含む乗組員らは国外退去処分になった(Reuters [2025d])。2023年10月7日、ガザ地区を実効支配するハマースが、イスラエルに対して越境攻撃を仕掛け、多数の市民を殺害し、人質を掠取すると、イスラエルは即座にガザ地区に対する爆撃を開始し、同月28日頃には地上戦にも乗り出した(鈴木[2024])。これに伴いイスラエルは、同月9日に水や電気、燃料などの搬入を認めない「完全封鎖」を宣言して以降、本稿執筆時点までガザ地区の封鎖を継続している。今回のグレタ氏の事件は、このような封鎖の継続を象徴したものだと言えるだろう。

一方で、2023年10月下旬以降、ガザ地区での戦闘 終結に向けた停戦交渉が米国、エジプト、カタールを仲介役として進められ、11月24日には停戦合意が結ばれ、8日間の停戦および人質交換、ガザ地区への人道支援物資の搬入などが行われた。その後戦闘が再燃すると、先の3ヵ国を仲介役とした停戦交渉が継続して行われ、2025年1月15日に停戦合意が発表され、同月19日から発効した。この停戦合意は3段階に分けられており、最終的には恒久的な停戦につながると期待されたものの(読売新聞[2025])、イスラエルは第1段階とされた42日間の停戦後に、「ハマースが停戦合意を破った」として攻撃を再開し、現在に至るまで戦闘が続いている。

カタールの衛星放送局ジャズィーラ・チャンネル(Qunāt al-Jazīra[n.d.])をはじめとする各国メディアが連日、ガザ地区での死傷者数や悲惨な人道状況について報道しているところを見ると、戦闘開始から約1年8ヵ月の間に2度しか停戦が行われず、それ以外の期間は激しい戦闘が継続して展開されているように映る。しかし実際には、戦闘の激しさには緩急があり、イスラエルは、その戦術を常に変化させてきた(Eissa[2025])。これを象徴するものの一つに、イスラエルが戦闘勃発以降行っているガザ地区に対する封鎖を挙げることができる。というのも、2023年10月9日に「完全封鎖」を宣言して以降、同地区南部のラファフ検問所に着目すると、同月21日にはエジプトからの人道支援物資を積んだトラックの通過のために再開、その後イスラエル軍がラファフ市を制圧し完全封鎖、また2025年1月の停戦合意発効後には再開、そして同年3月2日以降に再封鎖、さらに5月下旬からは再開されている。一方で、エジプトとの国境にあるケレム・シャローム検問所に注目すると、2023年11月の停戦合意まで完全に封鎖されていたが、最初の停戦合意に伴う人道支援物資の搬入のために再開、その後検問地域でのイスラエル市民によるデモにより再封鎖、さらに2024年5月には人道支援物資の搬入のために再開、その後国連のトラックに対する襲撃事件により再封鎖、そして2025年5月には物資の搬入のために再開された。

本稿では、このような封鎖戦略の変化に注目し、ガザ地区に対する封鎖を停戦交渉の材料にしているのではないかという仮説のもと、戦闘開始以降続けられているハマースとイスラエル間の交渉の進展度と封鎖の強度の間にどのような関係がみられるのかを検討する。

1. 交渉の進展度

本節では、停戦に関する国連レポート(DiCarlo[2022])を参考に、戦闘が勃発した際の停戦交渉の進捗の定義を確認する。そのうえで、この定義に沿って、イスラエルとハマースの交渉の進捗度を段階分けしていく。

DiCarlo[2022]によると、国連による介入や、専門家へのヒアリングなどの細かい段階が存在する場合もあるものの、停戦に至るまでの交渉には大きく分けて五つの段階があるという。第1段階は仲介役による戦争当事者への接触、第2段階は交渉における機密保持の基準やメディアへの対応、情報共有の方法をはじめとする基本規則の決定、第3段階は交渉開催地の決定、第4段階は交渉の目的や数ある議題の優先順位決めといったアジェンダの設定、そして第5段階は停戦合意文書の起草、という段階である。本稿では、ガザ地区での戦闘において停戦が2度行われていることから、上記の5段階に加え、合意文書の承認ないしは拒否を第6段階として加えたい。さらに本稿では、2023年10月7日から最初の停戦が発表される11月22日までを「第1交渉ラウンド」、12月1日に最初の停戦が失効し、イスラエルがカタールで交渉にあたっていた自国の代表団を召還した12月2日から2回目の停戦が発表される2025年1月15日までを「第2交渉ラウンド」、そして2回目の停戦が失効した3月18日から本稿執筆時点までを「第3交渉ラウンド」とする。

以下、国連レポートによる交渉の段階分けに沿って、各ラウンドにおけるイスラエル・ハマース間の交渉の進捗度を段階分けしていく。

2. 第1交渉ラウンド

まず、第1交渉フェーズでは、カタールが10月8日に、仲介を試みるためにハマース側に接触した一方で、米国のジョー・バイデン大統領(当時)は18日にイスラエルを訪問した(al-Quds al-ʻArabī[2023])。その後、同月19日に米国が、エジプトやカタールとガザ地区への人道支援について協議を行ったり、同月21日にハマースが人質となっていた女性2人を解放したことを鑑みると、同月19日から21日の間に停戦交渉に何らかの進展があったことが予想される。だが、渉猟の限りでは、基本規則の決定に関する正確な日時は不明である。また、米国の中央情報局(CIA)が11月10日にカタールとエジプトで、ガザ地区での停戦交渉に関して両国高官と会談を開いたことから(ABC News[2023])、この時には停戦交渉の開催地が絞られていることが分かる。その後イスラエルが11月9日に、カタールとエジプトによる停戦案を検討していると報じられたのに加え、同月14日にはハマース側からカタールに、「一時停戦を承認する代わりに人質70人を解放する」という条件が提示された(France 24[2023])。そして、米国とハマースは同月21日、ガザ地区での停戦合意の達成は目前であると声明を出し、翌日22日には、イスラエルが停戦合意を閣議で承認したと発表した。そして23日にカタール外務省が、停戦合意の詳細について記者会見を行った。

このような第1交渉ラウンドの一連の進展を表にまとめると、表1の通りである。

表1 第1交渉ラウンドの展開

| 交渉ラウンド/交渉段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |

| 第1交渉ラウンド | 2023年10月8日 | 10月19~21日 | 10月21日~11月9日 | 11月8~14日 | 11月14~21日 | 11月22日 |

出所:JETRO[2023]、ABC News[2023]、France24[2023]をもとに筆者作成。

3. 第2交渉ラウンド

第2交渉ラウンドでは、カタールが、2023年12月1日に停戦合意が失効した直後からイスラエルと非公式の会合や同国への訪問を行っていたとあることから(The Arab Weekly[2023])、接触時期は第2交渉ラウンドの開始と同じ12月2日としてよいだろう。また、その後の基本規則の決定や開催地の決定のタイミングについては、渉猟しえた限りにおいては正確な情報がなかったが、12月20日にハマースの最高指導者であるイスマーイール・ハニーヤ政治局長がカイロでの協議に参加したことや、2024年3月8日にエジプトのカイロで、また16日にはカタールのドーハで、停戦交渉が行われたことから(Reuters[2024a][2024b])、12月2日から19日の間に基本規則の決定および開催地の選定が行われたと考えられる。その後、20日の会談では、「侵略と戦闘の終結、囚人の解放とガザ地区への包囲網の撤廃」について話し合われた。さらにハマースは2024年1月30日に、当事者のイスラエルと、仲介役であるエジプト、カタール、米国がパリでの会談後に提案した停戦合意の草案を検討したが、この草案は不十分であるとして、2月7日、新たな停戦合意の草案を対案として提示した。しかし同日、イスラエルはこの草案を却下した。

その後2月13日に、当事者らを交えた停戦合意交渉が再開した一方で、ハニーヤ政治局長は18日、恒久的停戦が必須であるとの見解を示した。その後、ハニーヤ政治局長がカイロで仲介役らと停戦交渉を行ったのに加え、イスラエルは23日からパリで仲介役らと停戦交渉を行い、27日にハマースに対し新たな停戦合意の草案を提示した。しかし、ハマースがこの草案に対案を提示したため、同草案が成立することはなかった。その後、停戦に向けてカタールで新たな協議が始まったが、当事者間の見解の相違が狭まることはなく、停戦合意の起草にはいたらなかった。また31日から、エジプトで新たな停戦協議が開かれ、イスラエルが攻撃を6週間停止する代わりに、ハマースは人質40人を解放する案について話し合われ、4月13日には仲介国が停戦草案を当事者らに提示した。これに対し、5月6日には、ハマースはこの草案について合意したが、8日にイスラエルがこれを拒否した。

その後、米国は5月31日に、イスラエルからの提案だとの前置きを示したうえで、恒久的停戦に向けた3段階のステップが大枠となる停戦合意の草案を提示し(BBC News Japan[2024])、6月10日には国連安全保障理事会でこの草案に沿った停戦案を支持する決議が採択された(United Nations, Security Council[2024])。以後、この草案に沿って停戦交渉が行われたが、イスラエルが7月26日、停戦交渉に新たな議題を持ち込んだのに加え、31日にハニーヤ政治局長をイランで殺害すると、交渉は一時停止した。その後協議が再開されるも、イスラエルは8月15日、「停戦後もイスラエルがフィラデルフィア回廊を維持する」という条件をアジェンダに加えると主張した。またカタールが11月、停戦交渉に進展が見られないことから、仲介努力を停止すると明かし、停戦交渉は一時硬直した。しかし12月5日、カタールが仲介努力を再開すると発表すると、ハマースは、「イスラエルの完全撤退」のみを条件として提示した一方、イスラエルは、「ハマースが捕えている人質の名簿の公開」という新たな条件を提示した。その後2025年1月5日、カタールで停戦交渉が再開され、13日にはハマースとイスラエルの両者に対して、停戦合意の最終草案が提示され(Reuters[2025])、16日に双方が停戦に合意したと発表された(BBC[2025a])。

第2交渉ラウンドの流れを表にまとめると、以下の通りである。

表2 第2交渉ラウンドの展開

| 交渉ラウンド/交渉段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |

| 第2交渉ラウンド | 2023年12月2日 | 12月3~19日 | 12月3~19日 | 12月20日 2024年2月18日 7月26日 8月15日 12月5日 |

1月30日 2月7日 2月27日 3月31日 4月13日 5月3日 2025年1月13日 |

2月7日(ハマースが対案提示) 2月7日(イスラエルが拒否) ハマースが対案提示 5月8日(イスラエルが拒否) 1月16日(双方が承認) |

出所:BBC[2025b]、Britanica[2025]、International Crisis Group[2025]、Reuter[2024a][2024b]をもとに筆者作成。

4. 第3交渉ラウンド

第3交渉ラウンドでは、イスラエルによるガザ地区への攻撃が再開された2025年3月18日から約1週間後の24日に、エジプトがハマースとイスラエルに接触し、29日には交渉のスピードが加速していると報道されていることから(Arab News Japan[2025a]、Arab News Japan[2025b])、3月下旬には仲介役らが両当事者へ再接触したと考えられる。また、ハマースが4月14日と22日、カイロで開かれた協議に参加したことから、基本規則の決定と開催地の決定は、3月下旬から4月14日の間に行われたと推測できる。その後ハマースが、4月22日に、「新しいアイデアについて話し合う」と述べたり、5月12日に、「戦争の終結、ガザのパレスチナ人囚人と人質の交換、テクノクラートによる独立組織へのガザの権力委譲を含む、長期停戦のための最終合意に達するための「集中的な交渉を直ちに開始する」用意がある」(Arab News Japan[2025d])と発言したことや、19日に行われたドーハでの間接協議で、「ハマースの亡命」および「ガザ地区の非武装化」が議題に挙がったことから、この間はアジェンダの設定期間であることが分かる。そして5月24日に、仲介役によって、「70日間の停戦、10人の人質解放、数人のパレスチナ人囚人の釈放」を大枠とした停戦合意の草案が提示されたが、イスラエルは27日、これを拒否した。また、同月30日、米国によって、「60日間の停戦、停戦後最初の1週間で27人の人質解放、125人のパレスチナ人囚人と180人のパレスチナ人の死体の釈放」を大枠とした停戦合意の草案が提示されたが、ハマースは返答をしていない。つまり、アジェンダ設定は、4月22日から5月27日の間に行われていたと推測できる。しかし、本稿執筆時点では、いまだ停戦合意に至っていないことから、停戦合意文書の作成は未だ確定していない。

第3交渉ラウンドを表にすると、以下の通りである。

表3 第3交渉ラウンドの展開

| 交渉ラウンド/交渉段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 |

| 第3交渉ラウンド | 2025年3月下旬 | 3月下旬~4月14日 | 3月下旬~4月14日 | 4月22日~5月19日 | 5月24日 5月30日 |

5/27日 回答なし |

出所:Arab News Japan[2025a][2025b] [2025c][2025d]、International Crisis Group[2025]をもとに筆者作成。

5. 封鎖政策の強弱と停戦交渉との関係

本節ではまず、上記の期間分け(第1交渉ラウンド、第2交渉ラウンド、第3交渉ラウンド)に沿って、ガザ地区に対する封鎖の緩和および強化の変遷を俯瞰していく。その際に、国連人道問題調整事務所(OCHA)がまとめた「ガザ地区の検問所:人々と物資の動向(Gaza Crossings: Movement of People and Goods)」(OCHA[2025a])の図を参照し、支援物資および燃料の搬入が増加すれば、「封鎖が緩和されている」と判断し、逆に搬入が減少したのなら、「強化されている」とみなす。そして、OCHAの図と先に示した表1、2、3とを照らし合わせることで、停戦交渉の進展度と封鎖政策の強度にどのような関係があるのかを明らかにする。

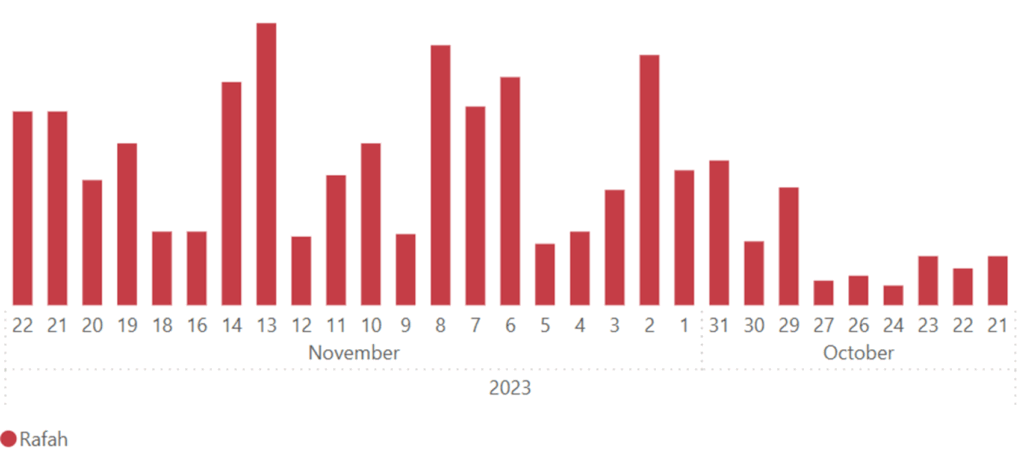

まず、第1交渉ラウンドに当たる2023年10月7日から11月22日までの食料品などの燃料以外の支援物資の搬入数(図1)と、燃料の搬入量(図2)を見ていく。

図1 第1交渉ラウンドの支援物資搬入数

出所:OCHA[2025a]より転載。

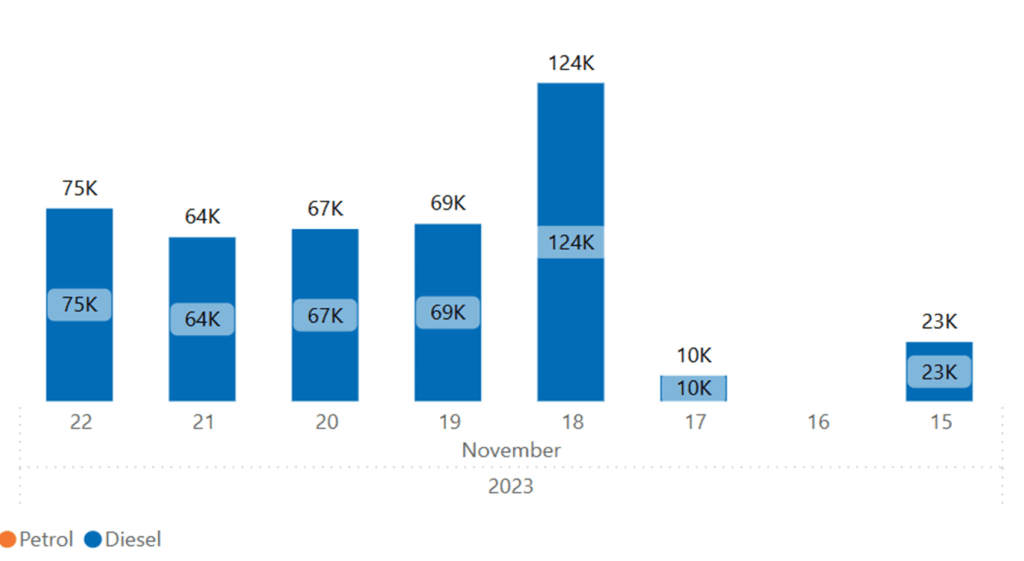

図2 第1交渉ラウンドの燃料搬入量

出所:OCHA[2025a]より転載。

第1交渉ラウンドにおける支援物資の搬入状況の推移は図1、燃料の搬入量の推移は図2の通りである。また、封鎖に関する報道では、まず10月21日に燃料以外の支援物資の搬入が認められたのち、11月1日に支援物資の増加について米国とイスラエル間で協議が行われ、11月2日には外国籍保有者および二重国籍者のガザからの退避が許可された(Reuters[2023a])。さらにイスラエルは、11月15日、燃料の搬入を戦闘開始後初めて許可したが、使用用途は国連活動のみに限られるとし(Reuters[2023b])、料理やストーブなどに使われるLPGの搬入は、11月24日になるまで行われなかった。

この情報をもとに、表1と図1を比較すると、第1交渉ラウンドにおいて基本規則が決定されたとされる、2023年10月21日に支援物資の搬入が開始された。また、開催地が決定したとされる10月21日から11月9日までの間、支援物資の搬入は増加と減少を繰り返した。そして、アジェンダ設定の期間では、イスラエルがカタールとエジプトの案を検討していると述べた9日に搬入量が減少した一方、ハマースが新たな条件を提示した14日には搬入量は高い水準をマークしている。しかし停戦合意文書が起草されたとされる期間、搬入量は、比較的低い水準で推移し、草案が承認される前日と当日に再び増加した。

第1交渉ラウンドにおいて、交渉の基本規則が決定されたとする時期と支援物資の搬入が開始された時期が同じだったことは、交渉の進捗度と封鎖の緩和に一定の比例関係があることを示唆するかもしれない。しかし、当該期間において、交渉が進展すればするほど、封鎖緩の緩和が加速するということはなかった。

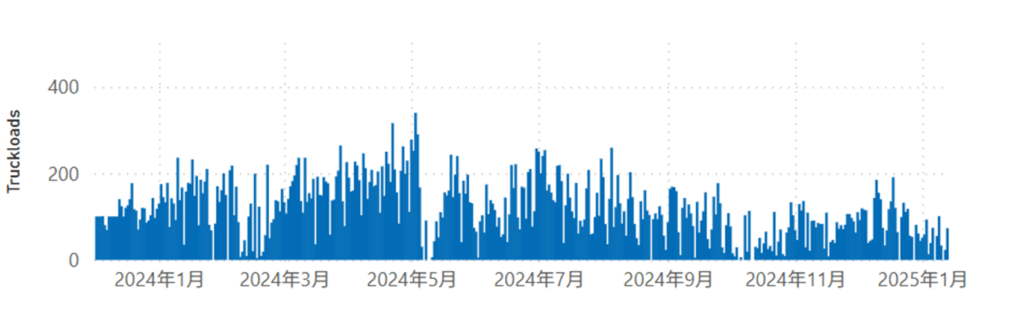

次に、第2交渉ラウンドに当たる2023年12月2日から2025年1月15日までの、食料品などの燃料以外の支援物資の搬入数(図3)と、燃料の搬入量(図4)を見ていく。

図3 第2交渉ラウンドの支援物資搬入数

出所:OCHA[2025a]より転載。

出所:OCHA[2025a]より転載。

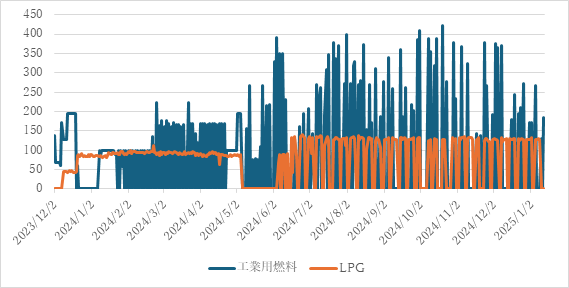

図4 第二交渉ラウンドの燃料搬入量

出所:OCHA[2025a]をもとに筆者作成。

まず第2交渉ラウンドの主なニュースを俯瞰すると、イスラエルは戦闘開始後の12月2日、人道支援物資の搬入を再開すると発表している。さらに、イスラエルは11月15日、ガザ地区での戦闘開始以降初めて、ケレム・シャローム検問所を経由した支援物資の搬入を承認したが、その後2月8日から10日、15日から17日にわたって、同検問所の封鎖を表明した。一方で、4月4日には、戦闘開始以降閉鎖していたガザ地区北部のエレズ検問所および同国南部のアシュドッド港の一時利用を承認し、人道支援物資の搬入を拡大する措置を講じた。しかし、5月に入りイスラエル軍がラファ市へ侵攻すると、ケレム・シャローム検問所は7日に閉鎖されたのち、24日に再開すると報じられた(Reuters[2024c])。また30日には、イスラエルおよび同国が占領するヨルダン川西岸地区からガザ地区への食料品販売を禁止する措置を解除し、商業目的での物資搬入を承認した。しかし8月下旬には、イスラエルが一部の人道支援物資に対して新たな税関規制を導入したうえ、10月17日に、食料搬入を担う業者による搬入申請の処理を停止するなど、商業輸送も制限したことで、10月中旬には人道支援物資の搬入が急減した。その後イスラエルは、米国などによる国際的な圧力を前に検問所を再開したが、人道支援物資を積んだトラックを襲撃するガザ地区の住民が増加し、物資搬入は円滑に進まなかった。

一方で、工業用燃料とLPGの搬入は必ずしも物資搬入量と同様の推移をしているわけではなかった。図4で注目すべきは、工業用燃料とLPGの搬入量がともに減少した2024年5月6日から、6月1日までの間と、両燃料の搬入量が再び増加した6月2日以降の期間である。前者の期間は、イスラエルがハマースの提案した停戦案を拒否した後の期間であり、後者は、米国がイスラエル寄りの停戦案を発表したタイミングと被る。

先述の通り、封鎖の強弱は常に変動していたが、この期間の搬入量の変遷を交渉の進捗度と比較することで、次のことが明らかになった。まず一つに、「接触」、「基本規則の決定」、「開催地の決定」、「最初のアジェンダ設定」までは、支援物資の搬入量がほぼ横ばいに推移している一方で、停戦合意文書の草案が拒否される前後で、搬入量が著しく減少していることである。そして二つ目に、最初の停戦合意文書の草案が提示された後に新たなアジェンダが各当事者から提示された際も、搬入量は減少する傾向にあった。一方で、燃料の搬入量に目を向けると、必ずしも搬入量が6段階の停戦進捗度に沿って増加してはいなかったが、停戦合意文書草案の拒否や新たな提案といった重要なタイミングでは、燃料の搬入量と停戦交渉の進捗度の間に相関関係を見出すことができた。

最後に、第3交渉ラウンドについて検証する。同ラウンドにおいては、先に使用したOCHA[2025a]の図が2025年1月18日以降を対象外としていることから、OCHA[2025b][2025c][2025d][2025e][2025f]とロイター通信の各種報道をもとに、封鎖の変遷を叙述していく。

まず、5月14日付ロイター通信の記事(Reuters[2025b])では、「3月2日以来、ガザには人道援助が届いておらず、世界的な監視団はガザ人口の25%に当たる50万人が飢餓に直面していると警告している」と記述されていることに加え、18日付の記事(Reuters[2025c])で、「イスラエル軍は18日、パレスチナ自治区ガザ北部と南部で大規模な地上作戦を開始したと発表した」とあることから、第3交渉ラウンド開始の3月18日から5月18日までの支援搬入量はゼロと考えてよいだろう。その後OCHAは、人道支援物資を積んだトラックが、19日に9台、20日と21日に合わせては191台、22日から26日で205台、27日には95台、31日から6月2日には673台が、ガザ地区に入ったと発表した。搬入量が増加するなか、イスラエルは5日から9日の間、ユダヤ教の祭日を理由にケレム・シャローム検問所を一時封鎖した。その後、同検問所は再開され、正確な搬入量は不正確なものの、支援物資の搬入は続いた。さらに6月26日には、イスラエルが、ガザ地区北部の検問所からの支援物資の搬入を停止し、現在は南部の検問所のみ開いていると発表した。

上記の封鎖の変遷と、表3とを比較すると、アジェンダがフィックスしたタイミングで、ガザ地区への支援物資搬入が再開されていること、停戦合意文書草案の検討が行われているタイミングで搬入量が増加していること、そして停戦合意文書の草案に対する返答がなかった後に封鎖を強化したことは、停戦交渉の進捗とガザ地区の封鎖の強弱に一定の相関関係があることを示唆していると言えるだろう。

おわりに

今回の検証から、停戦交渉の進捗度とガザ地区に対するイスラエルの封鎖の強弱にはある程度の相関関係 があることが分かった。しかし、必ずしもその関係は、交渉が進めば進むほど封鎖が緩和されるといった単なる比例関係ではなく、例えばイスラエル寄りの停戦案が起草された際に搬入量が増加し、ハマースが停戦案を提示した際には搬入量が減少しているなど、「停戦合意文書の起草」といった点ではどちらも交渉に進捗がみられるものの、イスラエルによる封鎖の緩和は、前者のみでしか見られなかった。そのため、「停戦交渉が進めば進むほど、イスラエルによる封鎖は緩和する」と結論付けるのは適切でないだろう。

というのも、封鎖(blockade)は、古くから戦争の戦略の一つとして用いられており、敵の補給路の断絶や、敵勢力の支配地域の経済を弱めることで敵を間接的に弱体化させる目的で行われるため、停戦交渉の進捗度に左右されるというよりも、戦争目標や戦況に左右される側面が強いと評価されているためだ(Oxford Public International Law[2015])。

しかし、ハマースとイスラエルのどちらが停戦案を提示したのかといった交渉の展開によって搬入量が増減したことは特筆すべき点であり、これは、イスラエルが封鎖を交渉材料の一要素として用いていることを示唆しているといえるだろう。

最後に、本稿では、封鎖の強弱を物資や燃料の搬入量のみを基準に判断した。しかし実際に各検問所では、外国籍を持つ人々の通過の認可や、傷病者の移送の認可など、物資の搬入以外の面でも、封鎖が緩和されたり強化されたりしていた。これらの値やタイミングを正確に把握することが困難だったため、本稿では物資や燃料の搬入量のみを用いたが、検問所を通過した人数を把握することで、封鎖戦略の細部を観察することができると考える。また本稿では、封鎖の強弱に影響を与える独立変数として、交渉の進捗度に焦点を当てた。しかし、先述の通り、封鎖戦略は戦争目標の達成手段の一つとされており、その強弱は戦況や戦争議会での決定にも大きく左右される。そのため、戦況に応じた封鎖戦略の変遷などの検討の余地があると考えられる。

参考文献

-

- 鈴木啓之[2024]「緊迫するガザ情勢と今後の見通し」鈴木啓之編『ガザ紛争』東京大学出版会、pp.25-35.

- 読売新聞[2025]「ガザ停戦第1段階は42日間…ハマスは人質33人を解放へ、引き換えにイスラエルは収監パレスチナ人を釈放」1月16日.

- ―――[2023a]「イスラエルとハマスの停戦合意への期待高まる ガザの犠牲者2万人を超える」12月21日.

- ―――[2023b]「エジプトが同国内でハマスと停戦案を協議する中、イスラエルがガザを空爆」12月30日.

- ―――[2024a]「イスラエルによる攻撃に身構えるラファの人々とカイロでの停戦交渉に臨むハマス」2月14日.

- ―――[2024b]「ハマス指導者、ガザでの完全停戦を改めて要求」12月18日.

- ―――[2024c]「ハマス、パリ停戦案を検討へ 40日間の全軍事行動一時停止と人質交換が中心」2月27日.

- Arab News Japan[2024]「ネタニヤフ首相、ハマス停戦協定に追加要求: ニューヨーク・タイムズ」8月15日.

- ―――[2025a]「エジプト、ガザ停戦合意の回復に向けた新たな提案を行うと情報筋が発表」 3月24日.

- ―――[2025b]「ハマス、仲介者とのガザ停戦協議が進展と発表」3月29日.

- ―――[2025c]「ハマス当局者、代表団がガザ停戦の「新アイデア」を話し合うためエジプトに向かうと語る」4月22日.

- ―――[2025d]「ハマスとトランプ特使は、ガザで生きている最後の米国人人質は、停戦努力で解放されると述べる」5月12日.

- The Arab Weekly[2023]“Israel Threatens to Seek Revenge against Hamas Leaders in Qatar and Turkey despite Ties,” December 5.

- ABC News[2023]“Israel-Gaza Live Updates: 3 Premature Babies Die at Al-Shifa Hospital, Doctor Says,” November 13.

- Anera[2025]“The War on Gaza: A Timeline of Events and Anera’s Humanitarian Response.”

- BBC[2025]“Gaza ceasefire deal reached by Israel and Hamas,” January 16.

- BBC News Japan[2024]「バイデン米大統領、ガザ終戦のイスラエル案を発表 ハマス「前向き」検討と」6月1日.

- ―――[2025]「国連、ガザでトラック90台分の援助物資の受け取りを発表 搬入開始から3日」5月23日.

- Britanica[2025]“Ceasefire and Hostage Exchange (January–March 2025),” July 3.

- CNN[2023]“First Trucks Carrying Aid Enter Gaza but Besieged Enclave Desperately Needs More,” October 21.

- DiCarlo, Rosemary A. [2022]“Guidance on Mediation of Ceasefire.” United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs.

- Eissa, Salma [2025]“What Do Israel’s Shifting Tactics in Gaza Tell Us about What’s Ahead?,” May 29.

- France 24[2023]“Hamas Says Ready to Exchange 70 Hostages for 5-Day Truce,” November 13.

- International Crisis Group[2025]“Tracking Conflict Worldwide.”

- OCHA[2023]“Hostilities in the Gaza Strip and Israel:Flash Update #15,” October 21.

- ―――[2025a]“Gaza Crossings: Movement of People and Goods,” January 18.

- ―――[2025b]“UN Relief Chief Welcomes Renewed Aid Deliveries to Gaza, but Stresses It’s Only a “Drop in the Ocean” of What Is Needed,” May 19.

- ―――[2025c]“Humanitarian Situation Update #290:Gaza Strip,” May 21.

- ―――[2025d]“Humanitarian Situation Update #294:Gaza Strip,” June 5.

- ―――[2025e]“Humanitarian Situation Update #296:Gaza Strip,” June 11.

- ―――[2025f]“Humanitarian Situation Update #300:Gaza Strip,” June 26.

- Oxford Public International Law[2025]“Blockade.”

- Reuters(日本語版)[2023a]「ガザ退避開始、外国人や負傷者がエジプト入り カタール仲介」11月2日.

- ―――[2023b]「イスラエル、ガザの国連トラック用燃料2.4万リットル承認=関係筋」 11月15日

- ―――[2023c]「ハマスとイスラエル、4日間戦闘停止で合意 人質解放・物資輸送へ」11月22日.

- ―――[2023d]「カタール首長、ガザ戦闘休止の復活に尽力 包括的停戦を模索」12月6日.

- ―――[2023e]「イスラエル、ケレムシャローム検問所経由のガザ支援物資搬入を承認」12月16日.

- ―――[2024a]「ガザへの支援物資搬入が急減、治安崩壊で配布困難に=国連」 2月22日.

- ―――[2024b]「イスラエル、ガザ北部の検問所再開へ 人道物資搬入を拡大」4月6日.

- ―――[2024c]「ガザ支援、ケレム・シャローム検問所から搬入 米・エジプトが合意」5月25日.

- ―――[2024d]「ガザへの食料援助が急減、イスラエルの規制強化で=関係筋」10月3日.

- ―――[2025a]「ガザ停戦で合意、イスラエルとハマスまず6週間休止 19日発効」1月16日.

- ―――[2025b]「イスラエルの新たなガザ人道支援案、国連が非難 民間企業が輸送」5月14日.

- ―――[2025c]「イスラエル、ガザで大規模地上作戦を開始 食料搬入再開へ」5月19日.

- ―――[2025d]「グレタさんイスラエル退去、拿捕のガザ支援船 一部活動家は異議」6月10日.

- al-Quds al-ʻArabī[2023]“Rūyitarz:Qaṭar Taqūdu Mubāḥthāt li-Ṣafaqa Tabādul bayna Ḥamās wa Isrā’īl li-Taḥrīr al-Asīrāt al-Filasṭīnīyāt,” October 9.

- Qunāt al-Jazīra[n.d.]“al-Bathth al-Mubāshir.”

- United Nations, Security Council[2024]“Resolution 2735 (2024).” , June 10.