CMEPS-J Report No. 103(2025年10月1日)

大森 耀太

はじめに

イスラエルは2025年6月13日、ハマース(イスラーム抵抗運動)との戦闘に世界の耳目が注目するなか、イラン国内にある核施設や軍事施設を直接攻撃し、複数の高官を殺害した。一方でイラン側は、この攻撃を「宣戦布告」と捉え、イスラエルに対しミサイル複数発を発射して対抗した。その後もイスラエルとイランの間でミサイルを使用した武力衝突が続き、双方に死者が出るなか、米国は6月22日、イランの核施設複数ヵ所に対して「バンカーバスター」(地下貫通弾)を用いたミサイル攻撃を行った。これを受け、イランは6月23日、在カタール米軍基地へミサイル攻撃を行ったが、事前に通告していたこともあり、その全弾が迎撃された。その後、事態は急展開し、米国は6月24日、イスラエルとイランが停戦合意に至ったと発表した(Huggard and Yadwad[2025])。

武力衝突勃発の直前まで、米国とイランの間で核開発問題に関する協議が行われていただけに、「12日間戦争」(Eilam[2025])と称されるこの武力衝突の衝撃は大きかった。全面戦争に発展することはないと考えられていた両国(Kahana[2024])が激しい攻撃に踏み切った要因はなにか。筆者は、イランがイスラエルとの戦闘をアウトソーシング(外注)する、いわゆる代理戦争(proxy war)を行ってきた事実に着目し、その代理戦争の枠組みが有効に働かくなったなかったことが要因ではないかと推測する。そこで本稿では、代理戦争理論の観点から、なぜイランとイスラエルの衝突が激化したのかへと発展したのかを検討する。

以下では、代理戦争の理論的枠組みを概観したのち、イランが中東各地で行ってきた代理戦争の推移を確認する。その後、イランによる代理戦争に昨今どのような変化が起こっていたのかに注目しつつ、代理戦争から「12日間戦争」に発展した要因を検討していく。

1. 代理戦争理論

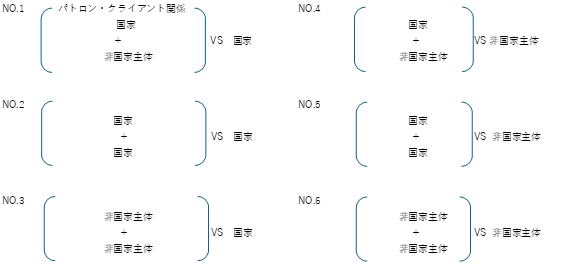

Mumford[2013:11]によると、代理戦争とは、「戦略的な結果に影響を及ぼそうとする第三者が、間接的に紛争に関与すること」であり、依頼側と代理側にパトロン・クライアント関係が生まれる。そして代理戦争においては、主にクライアントが物的および人的損害といった戦術的リスクを負うため、リスクの共有が公平に行われる同盟関係や連合関係とは異なる。また、代理戦争を行うことで、パトロン側は自国が直接的な被害を受ける可能性を低減させることができる。そしてFox[2023:5]によれば、代理戦争の図式は6つに分類される(図1を参照)。

図1 代理戦争の6形態

出所:Fox[2023:5]をもとに筆者作成。

さらに、Fox[2023]は、パトロン・クライアント関係の強固さを測る変数として、「代理戦争における繋がり」、「代理戦争における結びつき」、「両者間の絆の強さ」、「パトロンが負担するエージェンシーコスト」、「代理関係の期間」、「両者間のリスク配分」を挙げ、代理関係はそれぞれの変数の強弱によって5種類に分けられると定義した。

一つ目は、強制型代理関係(Coerced model)である。この関係においては、パトロンは、ある目標達成のために、代理になることを望んでいないクライアントに代理としての役割を強制的に担わせる。両者間の絆はほぼ無く、パトロンが諜報情報や資金、装備などを提供する一方、戦術的リスクはクライアント側に偏重する。またこの代理関係では、クライアントがパトロンの支持に従わない可能性があるため、パトロンにはクライアントを監視するコストもかかる。例えば、2003年から2021年まで続いた米国とアフガニスタン軍の代理関係では、タリバンなどの武装勢力を討伐するために、米国が装備や諜報情報、資金などを大量に提供し、アフガニスタン軍を支援した。一方で、死者数には偏りがあり、実際に米軍が2,312人の兵員を失ったのに対し、アフガニスタン軍は73,253人の兵員を失っており、リスク分配の不公平さが顕著に表れている(Fox[2023:10])。

二つ目は、搾取型代理関係(Exploited model)である。この関係において、パトロンは、自身に経済的ないしは社会的に依存しているクライアントを探して一時的な代理関係を構築する。搾取型においても、戦術的リスクはクライアント側に偏重しているが、クライアントはパトロンに依存しているため、クライアントが積極的に活動しないリスクは低い。しかし反対に、クライアントが行き過ぎた行動を取ることもあるため、パトロンには監視コストが発生する。例としては、旧アサド政権と「シャッビーハ」の関係が挙げられるだろう。青山[2011]によると、「シャッビーハ」とは、「シリアがレバノン内戦への干渉を始めた1970年代半ばに、アサド大統領の叔父(H・アサド前大統領の異母兄)のマーリク・アサドが地中海岸地域で結成した武装集団で、シリアやレバノンで密輸、人身売買、麻薬栽培・販売などといった犯罪行為に関与しているとされ、彼らは時にその悪行や横暴ぶりによってシリアの指導部と対立することもあるが、政権中枢との「特別な関係」によってその存在を黙認されているがゆえ、政権を擁護するような行動を(意識的であれ、無意識的であれ)とる傾向が強い」という。「シャッビーハ」は、1970年代から続いており、短期的な搾取型代理関係とは異なるが、時に「度を越えた悪行」をすること、そして貧困者が給与目当てに参加していると指摘されていることから(髙岡[2020:11])、搾取型代理関係の要件を満たしていると言えるだろう。

三つ目は、取引型代理関係(Transactional model)である。この関係においては、先述の2つと異なり、パトロンもクライアントも共通の目標をもって行動する。パトロンが武器供与や諜報支援、軍事顧問の派遣などを行う代わりに、クライアントは実際の戦闘に従事し、戦術的リスクを負う。この関係は、特定の目標をもって築かれるため、目標が達成された後は解消されることが多く、比較的短期間の代理関係になることが多い。この代表的な例が、米軍とシリア民主軍(SDF)の関係である。米軍は、シリア国内でのイスラーム国(ISIS)掃討作戦においてSDFと「協力」し、同軍の活動地域への兵員の派遣や武器の供与を行う一方、主にSDFが実際の戦闘を担っていた。そして2017年10月、ISISの牙城とされていたラッカ市を解放し、シリア国内におけるISISのプレゼンスを低下させると、米軍にとってSDFの利用価値は見出しにくくなり(末近[2018:39])、第一次トランプ政権は、シリア北東部からの米軍の漸次撤退を始めた。

四つ目は、契約型代理関係(Contractual model)である。これは、国家が、民兵や民間軍事会社などの非国家主体に戦闘をアウトソーシングすることで形成される。この関係においては、国家が非国家主体に報酬を払うことで、ある特定の目標を達成しようとするため、一時的な関係にはなるが、リスク配分や報酬額、契約期間などが細かく契約書などの法的文書に記載されるため、両者の絆は強固なものとなる。また、パトロン側は報酬を払うのみなので、エージェンシーコストを低く抑えることができる。この代理関係の例としてFox[2023:13]は、ロシア政府とワグネル・グループの関係を挙げており、実際にワグネル・グループは、シリア内戦でも暗躍したとされる(髙岡[2023])。

五つ目は、文化型代理関係(Cultural model)である。この関係においては、民族的、言語的、宗教的、血縁的ないしはイデオロギー的な類似性がパトロンとクライアントを結び付けているため、両者間の絆は先述の四つの代理関係よりも強固であり、高度なリスク分配も行われている。また、代理関係の期間も長期に及ぶ。この代表的な例が、ヒズブッラーをはじめとするいわゆる「抵抗の枢軸」とイランの関係である。イスラエルへの徹底抗戦および米国との対立というイデオロギーのもと、イランは国外の親イラン勢力を経済的・軍事的に支援し、米国や同盟勢力に対して平時から軍事的圧力を加えることで、抑止力の向上に利用しようとしてきた(溝渕[2024])。

図2は、以上五つの代理関係をまとめたものである。

図2 代理関係の種類

| 繋がり | 結びつき | 絆の強さ | エージェンシーコスト | 期間 | リスク配分 | 例 | |

| 強制型 | 弱い | ほぼ無し | 脆弱 | 高い | 短期間 | クライアントに偏重 | タリバン掃討における米軍とアフガニスタン国軍 |

| 搾取型 | 弱い | 一時的 | 脆弱 | 高い | 短・中期 | クライアントに偏重 | 反体制派との内戦における旧アサド政権と「シャッビーハ」 |

| 取引型 | 限定的 | 一時的 | 中程度 | 中程度 | 目標達成まで | クライアントが人的損失リスクなど、直接的なリスクを負う | イスラム国掃討作戦における米軍とシリア民主軍 |

| 契約型 | 制度化された繋がり | 一時的 | 強い | 低い | 目標達成まで | リスク分配が明文化されているため、比較的公平 | ロシア政府とワグネル |

| 文化型 | 歴史的・宗教的・イデオロギー的つながり | 長期的 | 非常に強い | 低い | 長期的かつ持続的 | リスク共有 | 対イスラエル作戦におけるイランとヒズブッラー |

出所:Fox[2023]をもとに筆者作成。

2. イスラエルに対するイランの代理戦争の展開

1979年にイラン革命によってイラン・イスラーム共和国が成立すると、米国やその同盟国であるイスラエルが同国の主な脅威となった。そこで二つの大国から圧力を受けるイランの戦略を溝渕[2024]は以下のように述べた。

1979年の革命以降イランの指導者たちは、志を同じくする国外の「被抑圧者たち」に対して革命を輸出することで、自国を取り巻く戦略環境、さらには広くイスラム世界全体の変革を目指してきた。その中心となったのは、革命体制を守るために最高指導者の直轄組織として1979年に設立された革命防衛隊である。彼らは国外の(主としてシーア派)武装勢力を支援・指導し、自国の同盟勢力として育成することこそが、イスラム共和国の国家安全保障にとってきわめて重要であると考えていた。イラン・イラク戦争(1980〜88年)の時期を通じて、「革命の輸出」戦略は徐々にその形をなしていった。戦争中、(同盟国であるシリアを除く)周辺アラブ諸国、欧米諸国、そしてソ連までもがイラクを支援した。一方のイランは孤立無援の状態で、外部からの支援はほとんどなく、総合的なパワーという意味でイランは圧倒的な劣勢に立たされた。この時の経験を通じて、イランの指導者たちは自国が「敵意の海に浮かぶ革命の孤島」であることを痛感し、国際的な「抵抗の枢軸」を形成することで米国およびその同盟勢力と対峙する必要性を確信した。こうしてイラン・イラク戦争は彼らの世界観と国家安全保障戦略の基盤を形成することとなった。

このように、イランは、主に米国やイスラエルとの直接対決を避け、自国の国益を守るために、イランにイデオロギー的に、ないしは文化的に近しい国や非国家主体を支援し、敵対勢力(イスラエルや米国)との戦闘を彼らにアウトソーシングしてきた。親イラン勢力とも形容される彼らは、主に中東地域に存在しており、代表的な例としては、レバノンのヒズブッラー、シリアのバッシャール・アサド政権、イラクのカターイブ・ヒズブッラーといった親イラン武装勢力、イエメンのフーシー派などが挙げられる。これらの中でも本稿では、イスラエルへの抵抗を組織理念に明記しているヒズブッラーと、「抵抗の枢軸」を自称したアサド政権(青山[2025])の活動を俯瞰していく。

レバノンでは1975年、宗派を単位とした政治制度(多極共存型民主主義)が、人口動態の変化に対応できず、宗派や地域に根差した無数の民兵組織が武力衝突するに至った。レバノン内戦と呼ばれるこの衝突は、終結するどころか、悪化の一途をたどり、1982年にはイスラエルが、レバノンにおけるパレスチナ解放機構(PLO)の排除や親イスラエル政権の樹立を目的に、レバノンに侵攻し、その一部領土を占領下に置いた。こうした状況下で、イランの支援を受けてイスラエルへの抵抗組織として結成したのが、日本語で「神の党」を意味するヒズブッラーである。

1990年に「ターイフ合意」が結ばれ内戦が終結すると、全ての武装勢力が解体された。しかし、ターイフ合意には、「イスラエルの占領からレバノン全土を解放するため…必要なあらゆる措置を講じることが…主権を回復するうえで求められる」という記述があったため(末近[2011:71])、「イスラエルが占領するレバノン南部の解放」を党の目標に掲げていたヒズブッラーだけは解体を免れた。その後ヒズブッラーは2000年、実際にレバノン南部をイスラエルから「解放」した。そして2006年、ヒズブッラーによるイスラエル兵の掠取に端を発したイスラエル国防軍(IDF)によるレバノン侵攻では、ヒズブッラーがイスラエル軍と「互角以上に」(溝渕[2024])渡り合うなど、同組織は軍事的なプレゼンスを高めていった。その後、IDFとの小規模な衝突や、アサド政権擁護のためのシリア内戦への派兵などがあったものの、依然としてヒズブッラーは軍事的・政治的な存在感を維持していた。

そしてガザ地区を実効支配するハマースが2023年10月7日、「アクサーの大洪水」作戦と銘打って、イスラエルに対して数千発のロケット弾の発射および陸・海・空からの攻撃を仕掛けると、ヒズブッラーはハマースを支援する「支援戦線」を開くと宣言し、イスラエルに対してロケット弾や無人機を用いた攻撃を行い始めた。これに対しイスラエルも主にヒズブッラーが拠点とするレバノン南部やベカー高原、ベイルート郊外のダーヒヤ地区への爆撃を行っており、双方の戦闘がエスカレートする懸念が取り沙汰されていた。このような状況下で、イスラエルはヒズブッラー幹部の暗殺作戦を立て続けに行い、2024年7月には、ヒズブッラー軍事部門の最高幹部フアード・シュクルを殺害した。彼の暗殺後、イスラエルが攻撃のギアを上げたのに伴い(末近[2024])、ヒズブッラーもこれまで用いなかった長距離ミサイルを使用してイスラエル深部を狙うようになった。また、イスラエルは9月27日、ベイルート郊外のダーヒヤ地区への爆撃で、ヒズブッラーのハサン・ナスルッラー書記長を殺害し、10月にはレバノン南部へ地上侵攻を行った。その後11月27日、レバノンとイスラエルの間で停戦合意が発効し、レバノン南部からのヒズブッラーおよびIDFの撤退が規定され、同地域にはレバノン軍が配備された。

ヒズブッラーとイスラエルの対立を俯瞰すると以上の通りである。そしてこの対立を暗に支えたのがイランである。ヒズブッラーの設立を後押ししたイランは、「反イスラエル」というイデオロギー的共通性を持つヒズブッラーを、物心両面で支えていた。しかし両者の関係は、ヒズブッラー側に戦術的リスクが偏重しているため、代理関係と言えるだろう。実際に、2024年11月までに最大で4,000人の要員をヒズブッラー側は失ったのに対し、イラン側の死傷者の報道は皆無である(Bassam, Perry and Gebeily[2024])。そして本稿1.で述べた通り、イラン・ヒズブッラー対イスラエルの代理戦争は、「国家+非国家主体vs.国家」の図式に当てはまり、またイランとヒズブッラーの代理関係は、イデオロギー的つながりを基にした「文化型代理関係」だということが分かる。また、イランとヒズブッラーの代理関係においてイランは、ヒズブッラーがイスラエルとの武力衝突で渡り合えるように支援し、イスラエルとの国家間戦争を予防する「安全弁」(末近[2005:32])として働くよう期待していたと考えられる。

一方、シリアでは、1990年代にハーフィズ・アサド大統領が、イランと共にイスラエルに対峙する考えを示すと、その跡を継いだバッシャール・アサド大統領は、「抵抗の枢軸」を自称してイスラエルと対抗する姿勢を取った(青山[2025])。その後、2011年にアラブ地域各所で発生した民主化運動である「アラブの春」に伴い、アサド政権と反体制派が武力衝突したシリア内戦では、イランは、シリアへのイラン・イスラーム革命防衛隊(IRGC)高官の派遣をはじめ、一貫してアサド政権を物資面で支援した。また、アサド政権は、イラク経由で運搬されるイランからの物資をヒズブッラーへ届けるという役割も担っており、ヒズブッラーへの武器密輸ルートの要となっていた。しかし、シャーム解放機構を中心とする反体制諸派が2024年11月27日、「攻撃抑止の戦い」と銘打った大規模作戦を開始し、アサド政権の支配地域に侵攻した。そして12月8日、反体制諸派がダマスカスへ進攻すると、アサド大統領はロシアへ亡命し、政権は崩壊した。

アサド政権の動向を要約すると以上の通りである。シリア内戦勃発後は、「反体制派vs.体制派」の構図が強調され、イスラエルとアサド政権の対立、およびイランとアサド政権の代理関係が注目されることは少なかった。しかし、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が、アサド政権が崩壊した2024年12月8日、この体制転換について「イラン、ヒズブッラー、そしてアサドの主要な支援者に我々が与えた打撃の直接的な結果だ」と述べ、反体制派による政権掌握にイスラエルが貢献したことを公言したこと(青山[2025])、またイランがIRGCを派遣してシリア軍の育成や政権への軍事的助言をしていたこと(貫井[2019])から、イランだけでなくイスラエルもが、シリア領内で自国の代理勢力を支援していたことが明らかになった。本稿1.を援用すると、シリアでの代理戦争は、「国家+国家vs.国家+非国家主体」という図式であることが分かる。またこの代理関係によって、イランはヒズブッラーへの武器供給網を構築できる一方、アサド政権はイランとヒズブッラーを繋ぐことで地域的な影響力を確立することができた。両国の「Win-Win」な関係を見ると、イランとシリアは同盟関係にあるように思われる。しかし、シリアとレバノンを結ぶ幹線道路がイスラエルによって甚大な被害を受けたこと(青山[2024])、またダマスカス国際空港をはじめとするシリア国内の主要インフラがたびたび爆撃されていることを鑑みると、両者の関係は、戦術的リスクが一方に偏重する代理関係であると言える。そして、この代理関係は、単に「反米・反イスラエル」というイデオロギーに基づいた「文化型代理関係」だけでなく、「ヒズブッラーの支援」や「抵抗の枢軸の強化」といった共通の目標をもって行われる「取引型代理関係」という性格もあると言える。

3. 代理戦争の限界

Fox[2023:16]の代理戦争理論によると、代理勢力を相手にする国家ないしは非国家主体が代理戦争に勝利するためは、以下のことが重要だという。

-

- 一度にパトロンとクライアントの両者と戦うよりも、片方ずつ戦うこと。

- パトロン・クライアント間の補給路を断絶すること。

- 敵への攻撃を通じて、相手が負う戦術的リスク上昇させることで、パトロン・クライアント間のリスク分配を、両者いずれかの許容範囲を超えるまで高めること。

代理戦争に勝利するための原則が上記であるなら、代理戦争を継続するためには、上記の3点を防止すればよいことになる。実際にイランは、ヒズブッラーとイスラエルの戦闘勃発後、物資だけでなくIRGCゴドス軍隊の要員をベイルートに派遣したり、イラン滞在中のハマース最高幹部のイスマイール・ハニーヤ政治局長を標的としたイスラエルのミサイル攻撃を受けるなど、代理勢力であるヒズブッラーが孤立しないよう努めつつ、戦術的リスクの共有も行った。

しかし、本稿3.で述べた通り、その後、ヒズブッラーの幹部らに次いでナスルッラー書記長が暗殺されると、イスラエルはレバノンへの地上侵攻を開始し、ヒズブッラーの軍事インフラを破壊していった。一連の暗殺と地上侵攻を受け、レバノンとイスラエルの間で停戦合意が結ばれた。この停戦合意で、リータニー川以北への撤退及び重火器の撤去が規定され、南部地域にレバノン軍が展開されると、ヒズブッラーの弱体化が明らかになった。そして、ヒズブッラー側の損失と比べると、イラン側の損失は低かった。イランの代理を担っていたヒズブッラーが、代理としての役割を担えないほどに弱体化したこと、またイラン(パトロン)とヒズブッラー(クライアント)の間で、戦略的リスクの配分が著しく不均衡になり、ヒズブッラー側の許容範囲を超えたことで、代理関係が崩れたと考えられる。

一方、シリアのケースでは、イランはヒズブッラーに対してと同様、IRGCの軍事顧問を派遣したり、在シリア・イラン大使館がイスラエルに攻撃されるなど、シリアと密な関係を築いてきた。しかし、2024年11月27日から反体制派がアサド政権に対して攻勢を強め、12月8日にアサド政権が崩壊して移行期政権が樹立されると、シリアにおけるイランの代理勢力は「消滅」した。

イランの代理勢力となっていたアサド政権が消滅することで、代理勢力が「不在」となり、イランの代理戦争戦略は立ち行かなくなった。

レバノンでは、戦略的リスクの配分がヒズブッラーの許容範囲を超えたこと、またシリアでは代理となっていたアサド政権が崩壊したことで、イランの代理戦争戦略は限界を迎えた。そして代理勢力と戦う必要がなくなったイスラエルは、以前よりもパトロンであるイランに対して戦争を仕掛けやすくなったと考えられる。

おわりに

本稿では、イランが代理戦争を用いてイスラエルと対立していた事実に着目し、代理戦争理論の観点から「12日間戦争」の要因を検討した。実際に、レバノンではヒズブッラーとイランの間で、戦術的リスクが不均衡になったことで代理関係が崩れたこと、またシリアでは、アサド政権が崩壊し、代理勢力が「消滅」したことで、代理戦争戦略が立ち行かなくなったことで、イスラエルの矛先がイランへ直接向いたと結論づけることができた。

本稿で援用した代理戦争理論では、代理戦争に勝つために、「一度にパトロンとクライアントの両者と戦うよりも、片方ずつ戦うこと」、「パトロン・クライアント間の補給路を断絶すること」、「敵への攻撃を通じて、相手が負う戦術的リスク上昇させることで、パトロン・クライアント間のリスク分配を、両者いずれかの許容範囲を超えるまで高めること」が挙げられていた。ヒズブッラーの例から、「戦術的リスクを上昇させること」が有効であることは確認できた。しかし、シリアの例は上記三つのいずれにも当てはまらない。そのため、シリアの例は、代理戦争に勝つために、「代理勢力を掃討すること」が有効であることを示唆していると言えよう。

参考文献

-

- 青山弘之[2011]「シリア:アサド政権の非常事態解除と変わらぬ強硬姿勢」『Asahi中東マガジン』、4月21日。

- ―――[2024]「イスラエルはシリア・レバノン間の国境通行所を爆撃:「危険で屈辱的な強制移動」すら阻まれる避難民」Yahoo! JAPANニュース、10月5日。

- ―――[2025]「「シリア革命」の代償:ゴラン高原の主権承認をシリアとの和平合意の条件とするイスラエル」Yahoo! JAPANニュース、6月30日。

- 髙岡豊[2020]「シリア紛争と非国家武装主体:「イスラーム国」の動員の特徴と限界」『国際安全保障』48(1)、pp.9-26。

- ―――[2023]「ワグネルの今後:シリアの場合」Yahoo! JAPANニュース、8月29日。

- 末近浩太[2005]「レバノン・ヒズブッラー:南部解放以降の新戦略」『現代の中東』(38)、pp.19-38。

- [2011]「「テロ組織」が政党になるとき:第二共和制の成立と「ヒズブッラーのレバノン化」」『立命館国際研究』24(1)PP.67-99。

- ―――[2018]「「IS後」のシリア紛争:輻輳する3つの「テロとの戦い」」『国際問題』(671)、pp.37-48。

- ―――[2024]「ヒズブッラーとイスラエルとの対立はなぜ激化したのか:レバノン研究の現場から」『アジア・マップ:アジア・日本研究Webマガジン』アジア・日本研究所、9月26日。

- 溝渕正季[2024]「ハマス・ヒズボラ「抵抗の枢軸」とは何か:中東における親イラン勢力の成り立ちと動向」SYNODOS、2月12日。

- 貫井万里[2019]「イランのシリア内戦関与の理由と成果:国境外に広がる抑止戦略と拡大するシーア派民兵ネットワーク」『Global Risk Research Report』(22)、4月4日。

- Bassam, Laila, Tom Perry and Maya Gebeily[2024]“Still Counting Its Dead, Hezbollah Faces Long Road to Recover from War,” Reuters, November 28.

- Eilam, Ehud[2025]“Why Israel and Iran Had Decided to Avoid a Long War,” The Royal United Services Institute, July 7.

- Fox, Amos C. [2023]“On Proxy War: A Multipurpose Tool for a Multipolar World,” Military Studies 12(1), pp. 1–17.

- Huggard, Kevin and Mallika Yadwad[2025]“The Road to the Israel-Iran War,” Brookings, July 23.

Kahana, Ariel[2025]“Time Running out: What We Know about How Israel Could Strike Iran,” JNS, March 9. - Mumford, Andrew[2013]Proxy Warfare. Cambridge: Polity Press.