CMEPS.J Report No. 105(2026年1月4日)

大森 耀太

はじめに

1979年、ムハンマド・レザー・シャーを国王とするパフレヴィー朝が、ルーホッラー・ホメイニー師を精神的指導者とするイラン革命によって打倒された。革命後、暫定政府が行った国民投票で、王政が廃止され、イスラーム共和制を採るイラン・イスラーム共和国が成立した(黒田[2023])。これは、親米的だった体制から、反米・反イスラエルを国是に掲げる体制への転換を意味し、以降現在に至るまでイランは、イスラエルと国交を結ばず、敵対関係を維持してきた(中林[2024]中林[2024])。さらにイランは、イスラエルや米国に対抗する手段として、レバノンのヒズブッラーやパレスチナガザ地区のハマースといった周辺で活動する反米・反イスラエル組織を物質面で支援してきたと指摘されており、この戦略は、しばし「前方防衛戦略」(溝渕[2024])と呼称される。

一方で、イスラエルは、核開発問題などを念頭に、イランを脅威とみなし、イラン国内外で活動する革命防衛隊(IRGC)の高官や核開発に関わる科学者を標的とする作戦を通じて、同国の力の削減に努めてきた。

両国は、1979年以来対立を続けてきたものの、イランがイスラエルを直接攻撃することはなく、したがって両国が戦火を交えることは過去になかった。しかし、イスラエルが2024年4月1日、在ダマスカス・イラン領事館を空爆し、イラン革命防衛隊の幹部7人を含む11人が死亡すると(Majdūbī[2024])、これに反撃する形でイランは4月13日から14日未明にかけて、ドローンやミサイルでイスラエル領土を直接攻撃した。その後、事態が鎮静化に向かうなか、イスラエルが2025年6月13日、イラン領内にある軍事施設や核開発施設に対して空爆やドローン攻撃を実施すると、イランは即座に応戦し、両国は交戦状態となった。

各国は、両国の交戦に様々な反応を示した。日本やフランスなどは、イスラエルによる国際法の侵害を懸念した一方、米国や英国はイスラエルへの完全な支持およびイランへの非難を表明した。また、比較的親米的な湾岸協力会議(GCC)諸国は、イスラエルに対する非難とイランへの支持を表明した。本稿では、近年その世界的な地位を高めるGCC諸国、その中でもサウジアラビアに焦点を当て、同国が、イラン・イスラエル戦争をどのように捉えているのかを検討したい。

1. 戦争・紛争の定義

本稿で扱う、2025年6月13日から6月25日まで続いたイラン・イスラエル間の交戦は、広く「12日間戦争」と呼称される一方、「イランとイスラエルの紛争」(栂野[2025])と呼ばれることもあることから、「戦争」と「紛争」の区別が曖昧になっている実情がある。そのため、本稿を進めるにあたり、まずは本節で用語の整理をしたい。

まず、Singer[1972:243-270]によると、戦争とは、年間の死者数が1,000人以上にのぼる、組織化された軍事組織による継続的な戦闘とされる。またこれに加え、多湖[2020:3]は、戦争は二つ以上の政治的な意思決定を行うアクター(集団)が組織的に暴力を用い、継続的に対立している状態だと考えられていると指摘している。したがって、本稿では、戦争を、「二つ以上の政治的な意思決定を行うアクターが、組織的な暴力を用い、年間1,000人以上の死者を出す戦闘を継続している状態」と定義する。

一方で、Wallensteen[2002:13-17]によると、紛争は、少なくとも二つ以上の主体が、富や権力といった希少な資源を同時に獲得しようとして相争う社会状況と定義される。さらに、多湖[2020:13]は、「紛争という概念は、戦争よりも広いものを指し示す。つまり紛争には、①組織的な暴力が一定量の戦死者が出る戦争の状態だけでなく、②暴力の使用の程度がそこまでに達しない緊張・対立状態も含まれる」と紛争を定義した。以上より、本稿では紛争を、「暴力の使用を問わない二つ以上のアクター間の対立関係」と定義する。

本稿で扱うイラン・イスラエル間の交戦において、イランとイスラエルという二つの政治的アクターが交戦した点に加え、公式発表等では、イラン側の死者数1,100人、負傷者数5,600人、イスラエル側の死者31人、負傷者3,508人と報告されている(松下[2025])。このように、両国あわせて計1,000人を超える死者が発生している点を鑑みると、この交戦は、「戦争」であると定義することができる。したがって本稿では、この交戦に「12日間戦争」という用語を当てる。

2. 周辺国の対応

2025年6月13日に12日間戦争が勃発すると、主要7か国首脳会議(Group of 7、G7)は16日、イスラエルの自衛権を擁護する声明を出し、親イスラエルの姿勢を強調した(日本国外務省[2025])。一方、近年世界経済のハブとして発展を遂げているGCC諸国は16日、第48回臨時会合を開き、イスラエルを非難する声明を出し、イランへの連帯を表明した(Majlis al-Ta’āwun li Duwal al-Khalīj al-‘Arabīya[2025])。また、イランに宥和的な姿勢を取る中国は、イスラエルに対する非難を行ったものの、それほど目立った外交は行わなかった(山口[2025])。

このような状況を俯瞰すると、「先進国対アラブ」、「親米勢力対中国」の構図が浮かび上がるが、それは以下の理由から正しいとはいえない。第一に、先進国間の意見の相違が挙げられる。というのも、6月19日付の『毎日新聞』で、「石破茂首相や欧州の首脳らがイスラエルによるイランの攻撃を巡り、「国際法上の懸念がある」などと名指しはせずにイスラエルを批判したり、双方の自制を求めたりする発言をしていた」と指摘されている。第二に、サウジアラビアとイランの対立関係がある。事実、両国は2016年1月3日から2023年3月10日にいたるまで、国交を断絶していた。さらに、イランが国是として反イスラエルを一貫して掲げる一方、サウジアラビアはイスラエルとの国交正常化に向けて動くなど、外交面での相違もあった。第三に、中国が米国やイスラエルに対して厳しい姿勢を取らなかったことが挙げられる。中国は、厳しい関税政策を課すトランプ政権との交渉が進んでいたこの時期に、同国を刺激することは控えたかったと指摘されている(山口[2025])。

このように、「集団単位」の二項対立的検討が現実を十分に説明できない以上、集団内部で大きな影響力を持つ国家の姿勢を検討することが有効である。すなわち、12日間戦争に対する周辺国の対応に関して、GCCやG7といった「集団単位」ではなく、「一国単位」で検討することが妥当なのだ。

GCC諸国の中でもとりわけ大きな経済力、軍事力、人口を有するサウジアラビアは、とりわけ注目すべきアクターであろう。同国は、西側諸国にとって中東地域における重要なパートナー(BC News Japan[2018]B)であり、2023年10月7日のガザ紛争勃発以前には、イスラエルとの国交正常化に向けた動きも見せていた。その一方で、イエメン内戦への関与や、国内におけるシーア派宗教指導者の処刑を巡る問題などを通じて、イランとはしばしば緊張関係にあった。そしてその後、同国とは2023年3月に国交を正常化している。さらに、中国やロシアなどの米国と距離を取る国家とも友好的な関係を築いており、その外交は、「独自外交」と評されている(水口[2023])。

このように、独自の外交関係を築いてきたサウジアラビアが、12日間戦争に関していずれか一方に与する声明に賛同するのは、その従来の外交姿勢から見て自明ではない。そこで本稿では、サウジアラビアの日刊紙や同国の王室に近しい立場を取る日刊紙における社説を手掛かりに、同国が本戦争をどのように捉えているのかを検討する。

3. 分析枠組み

本稿では、ロンドンに拠点を置くサウジアラビア王室資本の「シャルク・アウサト」(al-Sharq al-Awṣaṭ)紙を中心に、アラブ首長国連邦(UAE)に拠点を置き、サウジアラビアが多額の出資を行っている「アラビーヤ」(al-‘Arabīya)紙、サウジアラビアの日刊紙「オカーズ」(’Ukāẓ)紙、国内最大級の「リヤード」(al-Riyāḍ)紙、同国西部のメディナを拠点とする「マディーナ」(al-Madīna)紙、そしてメッカを拠点とする「マッカ」(Makka)紙の社説に、2025年6月13日から6月25日までの期間に掲載された記事(139記事)を取得し、コーパスを構築した。いずれの日刊紙も、サウジアラビア政府に近い立場を取るため、12日間戦争に対する政府の認識を測るための適切なデータと言えるだろう。

なお、当該期間における社説のなかには、「モーニングルーティーンで気持ちを高める」(Taḥfīz al-‘Ījābīya bi-al-Nawāṣī al-Ṣabāḥīya)(al-‘Arfaj Aḥmad ‘Abd al-Raḥmān[2025])など、12日間戦争とは無関係の社説もあるので、このような記事は筆者が除外した。また、コーパスを構築するにあたって、アラビア語の前置詞や、定冠詞、接続詞、新聞記事で常用される表現や動詞などは、内容分析に寄与しないため除外した。また、「アメリカ」(Amrīkā、Amīrikā)、「合衆国」(al-Wilāyāt al-Muttaḥida)といった、同じ意味を示した異なる単語は、一単語としてカウントした。この作業の狙いは、同じ意味を示した複数の単語が頻出することにより、より重要な他の単語が見落とされる可能性を減らすことである。なお、一単語としてカウントした単語は次のとおりである(表1を参照)。

表1 同意語

| 統合前 | 統合後 |

| ايران / ايراني / ايرانية | إيران |

| اسرائيل / اسرائيلي / اسرائيلية | إسرائيل |

| امريكا / الولايات المتحدة / اميركي /أميركا/ اميركية | امريكا |

| ترمب / ترامب /دونالد ترمب | ترمب |

| بنيامين نتنياهو/نتنياهو | نتنياهو |

| حرب / حروب | حرب |

| عسكري / عسكرية | عسكري |

| اقتصادي/اقتصادية | اقتصادي |

| نووي / نووية | نووي |

| سياسي / سياسية | سياسي |

| لبنان/ لبناني | لبنان |

出所:筆者作成。

以上のように構築したコーパスを、ブラウザ上でPythonコードの実行・開発ができるGoogle Colaboratoryで分析し、上位25個の頻出語彙を出力した。

4. 分析結果

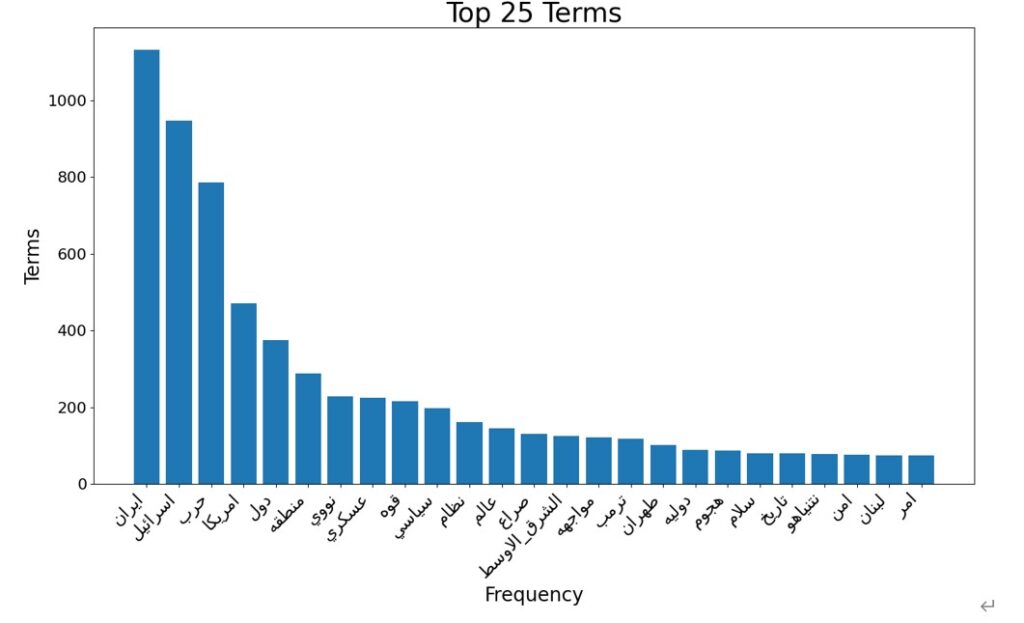

第4節の手法に則って分析したところ、次のような結果が明らかになった(図1を参照)。

図1 頻出語彙

出所:筆者作成。

出所:筆者作成。

結果を俯瞰すると、突出して登場回数が多いのが、「イラン」(إيران Īrān)、「イスラエル」(إسرائيل ‘Isrā’īl)である。その後、戦争(حرب Ḥarb)、米国(أمريكا Amrīkā)[HA1.1][耀大1.2]が続く。そしてこれらに続いて登場回数が多いのが、諸国(دول Duwal)と地域(منطقة Minṭaqa)。その後、「核(核の)」(نووي Nawawī)、「軍(軍の)」(عسكري ‘Askarī)、「力(勢力)」(قوة Qūwa[耀大2.1])、「政治の(政治)」(سياسي Siyāsī)、「体制」(نظام Niẓām)、「世界」(عالم ‘Ālam)、「紛争」(صراع Ṣirā’)、「中東」(الشرق الأوسط al-Sharq al-Awsaṭ)、「衝突」(مواجهة Muwājaha)、「(ドナルド)・トランプ」(ترمب Tramb)、「テヘラン」(طهران Ṭahrān)、「国際的な」(دولية Duwalīya)、「攻撃」(هجوم Hujūm)、「平和」(سلام Salām)、「歴史」(تاريخ Tārīkh)、「(ベンヤミン)・ネタニヤフ」(نتنياهو Natanīyāhū)、「治安(安全保障)」(أمن Aman)、「レバノン」(لبنان Lubnān)、「命令(指示、権威)」(أمر Amr)の順に頻出した。

次に、12日間戦争がどのような枠組みで記述されているかを測るために、上記25単語を4つのグループに分けた(表2を参照)。

表2 グループ分け

| グループ | 単語 |

| アクター・グループ | イラン、イスラエル、米国、諸国、トランプ、テヘラン、ネタニヤフ |

| 軍事・グループ | 戦争、軍事、核、力、紛争、衝突、攻撃、命令 |

| 秩序・グループ | 地域、政治、体制、世界、中東、国際的な、平和、治安(安全保障) |

| その他 | 歴史、レバノン |

出所:筆者作成。

12日間戦争における当事国であるイランとイスラエル、米国に加え、当事国の首相および大統領を「アクター・グループ」に分類するとともに、アラビア語の記事では首都を書くことでその国の政府を表すことが多いため、テヘランも「アクター・グループ」に追加した。また、「諸国」については、「湾岸諸国」や「アラブ諸国」といった文脈で用いられており、これらに含まれるカタールやオマーンなどは、イラン・イスラエル、イラン・米国間の仲介に乗り出していることから、同様にこのグループに追加した。一方で、戦争や紛争、核、力といった用語は、「軍事・グループ」に、地域や体制、平和や治安などの地域や世界の安定といった文脈で用いられることが多い単語は、「秩序・グループ」に追加した。また、「歴史」は、軍事用語でも秩序や安定を表す用語でもないため、さらに「レバノン」は、当事国や仲介国ではないため、いずれの用語も「その他」に分類した。

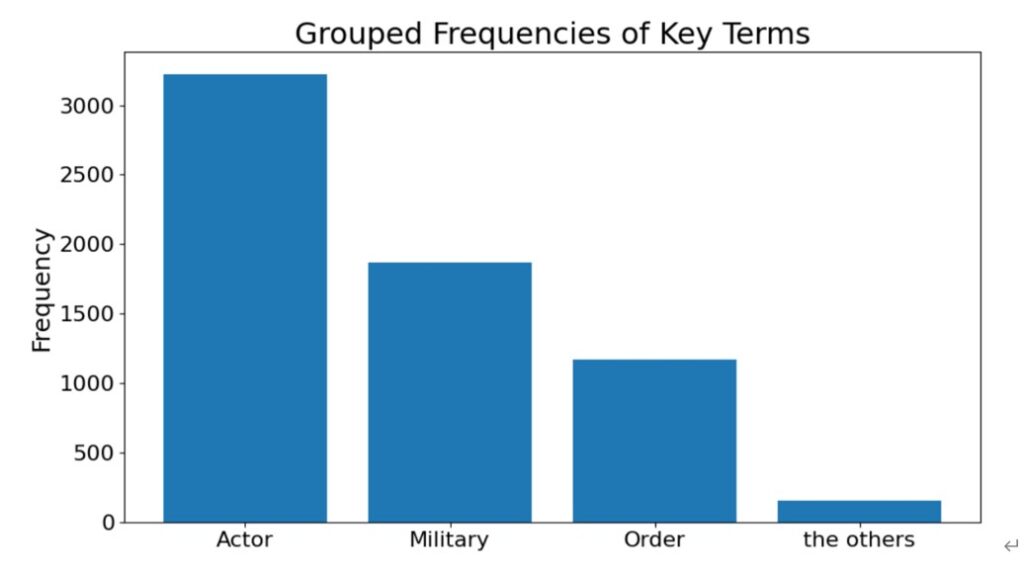

次に、本稿で取り上げた日刊紙において、12日間戦争が最もどのような観点から語られているかを明らかにするため、コーパスにおける各グループの登場回数を分析した(図2を参照)。

図2 各グループの頻出度

出所:筆者作成。

グループごとの登場回数を図式した結果、最も登場回数の多い「アクター・グループ」に続き、「軍事・グループ」、「秩序・グループ」、その他の順で登場回数が多かった。

次節では、このような分析結果を用い、本題である「サウジアラビアは、12日間戦争をどのように捉えているのか」を検討したい。

5. 考察

本節では、前節での分析結果を踏まえ、「サウジアラビアは、12日間戦争をどのように捉えているのか」を検討する。

まず、グループごとの頻出度に関して、12日間戦争を記述するにあたってアクターが最もよく登場するのは自明のことであろう。それよりも着目すべきは、「秩序・グループ」の頻出度が「軍事・グループ」のそれと劣らず頻出している点である。ある戦争に関する記事を書くにあたり、「戦争」や「攻撃」といった軍事用語が頻出するのは自然なことであるが、それと並行して「秩序」に関連する用語も高頻度で用いられている点は注目に値する。このことは、本稿で取り上げた日刊紙が、この戦争を単なる軍事衝突としてではなく、自国や地域、ひいては世界といった様々な秩序のなかで位置づけようとしていることを示唆している。

次に、語彙ごとに検討する。まず一つに、「アクター・グループ」内において、トランプ米大統領やイスラエルのネタニヤフ首相の名前がある一方、イランの大統領や最高指導者の名前は挙がっていない。この点は、イスラエルや米国の政策が個々の指導者と結び付けられて語られる一方で、イランについては、個人よりも国家あるいは体制として把握される傾向があることを示している。また、軍事・グループ内における「核」という単語に注目したい。イスラエルがイランの核開発を警戒して攻撃を行ったともいわれていることを鑑みると(宮原[2025])、この単語は、12日間戦争の性格を如実に表している。さらに、その他に分類された「歴史」と「レバノン」も検討の余地があるだろう。構築したコーパスにおいて、歴史が頻出しているのは、12日間戦争を近視眼的に解釈するのではなく、イランとイスラエルが対立してきた歴史のなかで解釈しようとしていることの証左であるといえよう。そして頻出語彙として「レバノン」が登場したのも、この「歴史」に関連している。というのも、田中[2006]は、「イラン・イスラム革命後、1980 年代前半のイスラム原理主義波及の最前線は実はレバノンであったとされています。なぜかというと、レバノンにはシーア派の組織があり、内戦で荒れていたということもあり、他の国に比べてイスラム体制をイラン以外の国に広げるための実験場として適していたわけです。また、イスラエルの軍事介入もあり、イスラエルとの戦いの最前線にも位置していました」と指摘しているのだ。実際、コーパス内で「レバノン」は、イランおよびイスラエルに関連する文脈で言及されることが多く、両国の対立史と結び付けて理解されている可能性が高い。つまり、長年にわたるイランとイスラエルの対立を象徴する場所が、「レバノン」だといえる。このことから、サウジアラビア政府に近い同国日刊紙は、両国が辿ってきた対立の歴史の中で、12日間戦争を理解しようと試みていることが分かる。

おわりに

本稿では、12日間戦争に対するサウジアラビア政府の認識を検討するため、当該期間における同国政府に近い日刊紙6社の社説139記事を取得し、コーパスを構築した。そしてこのコーパスを用いて、上位25個の頻出語彙を抽出し、それらを、「アクター・グループ」、「軍事・グループ」、「秩序・グループ」、「その他」に分けて分析した。

分析の結果、12日間戦争が、国内、中東、世界の秩序の中で捉えられていること、またイランとイスラエルの対立の歴史の中で解釈されていることが示唆された。また、戦争の性格として、「核」に重点が置かれている点や、イスラエルおよび米国の政策が個々の為政者と結び付けられている点も重ねて明らかになった。

このような分析結果のなかでとりわけ注目に値するのは、「歴史」であろう。12日間戦争に関して、「レバノン」という語彙もイスラエル、イラン両国の対立の歴史を示唆しているのは先述の通りである。ともすれば、本稿で分類した「その他」は、結論として「歴史・グループ」として再解釈してよいだろう。「歴史・グループ」が、頻出語彙として出現したことは、サウジアラビアが、12日間戦争をイラン、イスラエル両国の対立史のなかで捉えていることを強く示している。またこのような認識は、イラン革命後のサウジアラビアとイランの「歴史」、さらには、第二次世界大戦以後のサウード家とイランの対立(水口[2019])といったより長い「歴史」が関係している可能性がある。本題とそれるため、本稿ではこういった可能性について取り上げないが、十分検討に値するだろう。

本稿では、12日間戦争をめぐるサウジアラビアの認識を測るため、どのような語彙が多用されているかを分析した。本稿の分析は、サウジアラビアが12日間戦争をどのように捉えているかを論じた一方、同国の認識の要因や背景まで踏み込んだ論を展開していない。12日間戦争が、歴史的および秩序的な枠組みで捉えられた要因を論じることを今後の課題としたい。

参考文献

-

- 黒田賢治[2023]「イランという国——イラン・イスラーム共和国——」『アジア・マップ:アジア・日本研究Webマガジン』アジア・日本研究所、1月10日。

- 多湖淳[2020]『戦争とは何か——国際政治学の挑戦——』中央公論新社。

- 田中浩一郎[2006]「イランを中心とした中東情勢——レバノン問題への対応に苦慮するイラン——」第89回理事会特別講演、日本エネルギー経済研究所、9月[耀大3.1][HA3.2]21日。

- 栂野裕貴[2025]「イスラエル・イラン紛争は原油価格を押し上げ——ホルムズ海峡封鎖に飛び火すれば140ドルに急騰、わが国GDPを3%下押しも——」『リサーチ・アイ』日本総合研究所6月18日。

- 中林美恵子[2024]「イランとイスラエルなぜ対立?敵対45年で初の直接攻撃」『日本経済新聞社』4月14日。

- 松下知史[2025]「イラン核交渉と「強制された」12日間戦争——イランの視点からの一考察——」『IDEスクエア』日本貿易振興機構アジア経済研究所、8月。

- 水口章[2019]「イランと湾岸アラブ諸国の対立——歴史的亀裂から考える緊張緩和の可能性——」笹川平和財団、8月28日。

- ———[2023]「サウジアラビアの独自外交がもたらす変化——アメリカと中国の中東外交への影響——」笹川平和財団、9月4日。

- 溝渕正季[2024]「ハマス・ヒズボラ「抵抗の枢軸」とは何か——中東における親イラン勢力の成り立ちと動向——」SYNODOS、2月12日。

- 宮原信孝[2025]「「12日間戦争」と停戦の行方——イスラエルの戦争は続き、イランとの対立は深まり、中東和平は遠のくのか——」笹川平和財団、7月31日。

- 山口信治[2025]「中国はなぜイラン・イスラエル戦争について抑制的だったのか」『NIDSコメンタリー』(388)、7月15日。

- 『毎日新聞』[2025]「G7内で「国際法上の懸念」の声 イスラエルの攻撃巡り 石破首相ら」6月19日。

- 日本国外務省[2025]「G7 Leaders’ Statement on Recent Developments between Israel and Iran」6月16日。

- al-‘Arfaj, Aḥmad ‘Abd al-Raḥmān[2025]“Taḥfīz al-‘Ījābīya bi-al-Nawāṣī al-Ṣabāḥīya.” al-Madīna, 21 June.

BBC News Japan[2018]「サウジアラビアはなぜ西側にとって大事なのか——5つの理由——」10月17日。 - Majdūbī, Ḥusayn[2024]“Hujūm ‘Isrā’īl ‘alā Qunṣlīya Īrān: bayna Ikhtirāq al-Ḥaras al-Thawrī wa Qarār Tall Abīb bi Tawsī‘ al-Ḥarb ḍidda Raghba Wāshinṭun.” al-Quds al-‘Arabī, Second April.

- Majlis al-Ta’āwun li Duwal al-Khalīj al-‘Arabīya[2025]“al-Bayān al-Ṣādir ‘an al-Ijtimā’ al-Istithnā’ī al-Thamāniya wa ‘Arba’īn li al-Majlis al-Wizārī li Majlis al-Ta’āwun bi Sha’ni Taṭawwurāt al-‘Awḍā’ fi al-Minṭaqa.” 16 June.

- Singer, J. David[1972]“The “Correlates of War” Project: Interim Report and Rationale.” World Politics 24(January): 243-270.

- Wallensteen, Peter[2002]Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System. London: SAGE Publication Ltd.