青山 弘之

本稿は、2012年12月19日に岩波書店より出版された『混迷するシリア:歴史と政治構造から読み解く』(ISBN:9784000229234、体裁:B6 ・ 並製 ・ カバー ・ 158頁)の内容を一部改訂し、HTMLに変換した復刻版である。

目次

1 モザイク社会としてのシリア

2 「ジュムルーキーヤ」への道

3 権力の二層構造

4 亀裂操作

5 市民社会建設に向けた実験

1 アラブ・イスラエル紛争:地政学的ライバル

2 レバノンへの関与:二つの国家、一つの人民

1 政治化:反体制勢力の迷走

2 軍事化:武装集団の台頭

3 国際問題化:混乱のさらなる助長

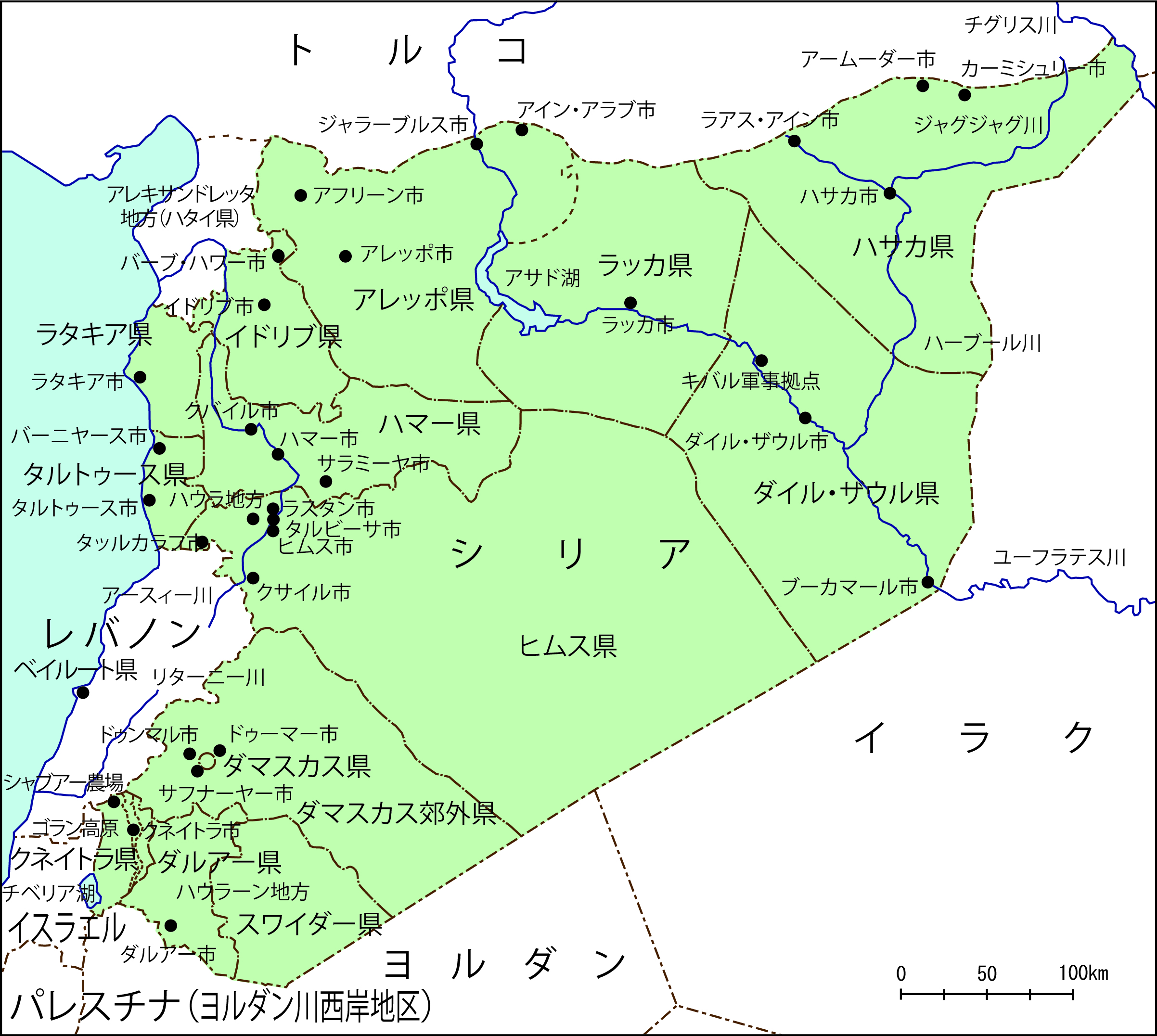

本書関連地図(筆者作成)

凡例

本書における外国語(アラビア語)の固有名詞のカタカナ表記は、一部の例外を除き大塚・小杉・小松他編 [2002: 10-15]と帝国書林編集部編 [2009]に従った。ただしアラビア語の定冠詞「アル=」、「アッ=」、「アン=」は原則として省略した。

序

チュニジアで2010年10月末に始まった政治変動は、同年2月までにアラブ世界のほぼ全域に波及し、同地域に未曾有の変化をもたらした。のちに「アラブの春」とよばれることになるこの政治変動により、チュニジア、エジプト、イエメンでは大統領が退任し、リビアではNATO(北大西洋条約機構)の軍事介入によってムアンマル・カッザーフィー(カダフィ)政権が崩壊した。バハレーンでは、政権がサウジアラビアを中心とするGCC(湾岸協力会議)治安維持軍の支援を受け入れ、平和的な抗議運動を徹底弾圧した。これ以外の国々でも、例えば、モロッコやヨルダンで市民による改革要求に応じるかたちで内閣交代や憲法改正が断行された。

2011年3月半ばに「アラブの春」はシリアにも波及した。同国では毎週金曜日のモスクでの礼拝後、地方都市や農村で若者たちが中心となって街頭デモを行い、バッシャール・アサド(以下B・アサド)政権に抜本的な改革を求めた。これに対して、政権は警察・治安維持部隊だけでなく軍も投入して容赦ない弾圧を加えた。弾圧によって多くの市民が犠牲となるなか、デモは次第に過激化し、参加者は体制打倒、さらには大統領の処刑を主唱する一方、軍の離反者らが武装闘争を開始した。反体制(武装)闘争と弾圧の応酬によって、犠牲者の数は増加の一途を辿り、ロンドンを拠点に活動する反体制組織のシリア人権監視団によると、2011年3月半ば以降の死者数は、2012年10月13日段階で、民間人23,630人、軍兵士8,211人、離反兵1,242人、合わせて33,083人に達するという(al-Marṣad al-Sūrī li-Ḥuqūq al-Insān (https://www.syriahr.com/、2012年9月閲覧))。

「アラブの春」は、長期「独裁政権」のもとで政治腐敗や経済格差に喘ぐ市民が、「怒りの壁」を打ち破って変化を要求した「民主化」革命だと理解され、アラブ世界に「第4の民主化の波」(1)が押し寄せたと高く評価された。中東地域における権威主義体制の典型と目されてきたシリアでの抗議運動もまた、「独裁政権」に対する「民衆革命」として展開しているように見え、その地平には「民主主義」という理想的な政体が用意されているかに思えた。しかし現在もなお混迷が続くシリア情勢には、こうした勧善懲悪や予定調和に基づく「民主化」論のなかに押し込めるだけでは充分理解できないさまざまな要素が見え隠れしていた。

シリアの現実を捉えられないメディア

その筆頭にあげられるのがメディアの報道だった。ジャズィーラ・チャンネル(アルジャジーラ)やアラビーヤ・チャンネルといったアラブ世界の衛星テレビ局、そして欧米諸国の主要メディアは、デモの激しさや政権の非道さを連日報道した。これらのメディアが報じるデモや弾圧の光景は、その多くが紛れもない事実であり、観る者に大きな衝撃を与えた。しかし、こうした報道のなかには当初から、事実確認がなされていない情報、あるいは故意に歪曲・ねつ造されたと思われる情報が散見された。

「アラブの春」発生当初から煽動報道と批判されてきた報道姿勢はまた、多くの場合、現体制を「悪」、それを打倒しようとする反体制運動を「善」と価値づけし、後者への支持を視聴者に暗に迫っているかのようだった。我々にとって遠い存在に思える中東地域の政治報道において、ある程度の一般化や単純化は理解を促すうえで効果的である。しかし、それは、自国の問題を報じる場合と同様、価値判断を排除した冷静で多角的なアプローチがなければ、何の意味もない。

勧善懲悪や予定調和への依拠は、情報の送り手に限られたものではなく、情報の受け手にも見られた。筆者はシリアに「アラブの春」が波及した当初から、ウェブサイト「シリア・アラブの春 顛末記:最新シリア情勢」(http://syriaarabspring.info/)を通じて、アラビア語の情報を可能な限り網羅的かつ中立的にフォローし、発信することを心がけてきた。しかし、同サイトを通じて発信される情報のなかで閲覧者の注目を集めたのは、反体制勢力の攻勢、政権による卑劣な弾圧など、主要メディアにおいて強調されていた内容に近いものが多かった。混乱が長期化するなかで目立つようになった反体制武装集団による殺戮行為やB・アサド政権による秩序維持に向けた努力への関心は比較的低かった。

こうした関心の差がどのような理由によるものかを断定することはできないが、シリア情勢への関心もまた、勧善懲悪と予定調和によって規定されてきたと推察することができる。すなわち、シリア情勢について情報を得ようとする際、この価値基準に合致した情報により多くアクセスし、それにそぐわない情報を無意識に排除する傾向があったように思える。しかしこうして得られた部分的情報を総合してシリア情勢の全体像を描き出そうとしても、そこから導出されるイメージは、シリアの現実とはずれてしまう。

「民主化」論への違和感

シリア情勢を単純化された「民主化」論に押し込めることへの違和感は、紛争の渦中に身を置くシリア人の対応によっても強くなった。例えば、カタール教育科学地域開発財団が主催する「カタール・ディベーツ」が2012年1月に行った世論調査では、アラブ各国の調査対象者の81%がB・アサド大統領の退陣を支持していたのに対して、シリア人対象者の55%が彼の退任への不支持を表明した(Arab Debates [2012])。この世論調査はサンプリング精度や客観性という点で留保を要するが、アラブ諸国のなかでB・アサド政権の退陣をもっとも強く要求するカタールで実施されたという点を踏まえると、捏造された結果と一蹴することもできない。

事実、筆者が交友関係を持つシリア人の友人や知人の間でも、体制転換の是非をめぐって意見は割れた。そのなかには、政権による暴力を激しく断罪し、その退陣こそが混乱打開の第一歩だと考える人がいたことは言うまでもない。しかしその一方で、弾圧を強く非難しつつも、体制転換が生じれば混乱が激化すると懸念する人も少なくなかった。

B・アサド政権へのこうした消極的な支持を説明する際に、しばしば引き合いに出されるのがアラウィー派という宗派の存在である。すなわち、少数派であるアラウィー派の「宗派独裁」を行うB・アサド政権が崩壊すれば、多数派のスンナ派がアラウィー派に復讐を行うと恐れて、政権を支える軍、ムハーバラート(第1章第3節を参照)、そしてシャッビーハ(第4章第2節を参照)に参加・支持し、その存続を死守しようとしている、というのである。しかしアラウィー派の多くが政治的にも社会・経済的にも疎外されてきたことは広く知られており、反体制運動を主導するアラウィー派の活動家も少なくない。またB・アサド政権の退陣に消極的なシリア人には、アラウィー派以外の宗派もいる。しかも政権支持者は、そのすべてが軍人、ムハーバラート、シャッビーハではなく、そのほとんどが一般の市民である。

加えて、諸外国によるシリアへの直接、間接の介入も、B・アサド政権や反体制勢力への評価に少なからぬ影を落としていた。シリアの体制転換をめざす国々の言動には、その真意を図りかねるものが目立った。米国、EU諸国、そして日本は、非人道的なB・アサド政権の正統性を一方的に否定し、退陣を強く迫った。しかしこれらの国は、リビアに対して行ったような軍事介入(リビア・シナリオ)を当初から否定し、「民主化」支援に本腰を入れようとしない。またサウジアラビアやカタールといったアラブ諸国の動機も理解が困難だった。これらの国は、シリアでの暴力停止と民主化のためと称して、反体制武装集団に武器資金援助を行うだけでなく、サラフィー主義(イスラーム教成立初期の社会への回帰をめざすイデオロギー)の外国人戦闘員の潜入を支援した。しかも、こうした常軌を逸した支援を行う傍らで、自国の民主化については棚上げのままである。

「アラブの春」の現実

シリアの混乱を「民主化」論に押し込めるのと似たロジックは「アラブの春」で政治変動を経験したそれ以外の多くの国でも見られる。チュニジアの「ジャスミン革命」では、当局に対する抗議の焼身自殺を図り抗議運動のきっかけを作ったムハンマド・ブー・アズィーズィーの「虐げられた青年インテリ」としての経歴には事実と異なる部分があるとの指摘が当初からなされてきた(Gulf News, December 31, 2010)。また「インターネット革命」と言われた「アラブの春」において、フェイスブックに代表されるSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)が「独裁政権」への不満を募らせる若者どうしをつなぎ、大規模な抗議行動を可能たらしめたとしばしば主張された。しかし、SNSによる動員が限定的なものだったことは、アラブ諸国の有識者の間では半ば常識となっている(Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʻArabīya [2011])。

これらの事実は、勧善懲悪と予定調和に基づく「アラブの春」観において、政権崩壊がクライマックスとして位置づけられたがゆえに見過ごされてきた。しかし、アラブ世界の政治変動は政権崩壊をもって完結し、その後には「民主的」社会が自動的に立ち現れる訳ではない。政権崩壊は通過点の一つに過ぎず、より重要なことは、政権崩壊を経るにせよ、体制が維持されるにせよ、アラブ諸国の政治が、それ以前の政治過程のなかでどのような意味を持ち、将来にどのような影響を与えるかを理解することである。

混迷の実相に迫るには

本書は以上のような問題意識に基づいて執筆された。「アラブの春」が波及して以降、シリアでの暴力による犠牲者の数は他国の比ではなく、そのことはいかなる価値基準に依拠したとしても免責されるものではないだろう。しかし、本書では、現体制を「独裁」と断じて、その存在を否定する一方で、反体制運動を「民主化」と位置づけて、それに共鳴することは敢えてしない。なぜなら、そうすることによっては、長期化し混乱を深めるシリアの今に触れることができないと考えるからである。

本書における提示されている問いは、シリア情勢をめぐる通俗的な問いとの対照において逆説的である。すなわち、本書では、「独裁体制」であるはずのB・アサド政権がなぜ存続し続け、「民主化」運動であるはずの反体制運動がなぜ成功しないのかというという問題提起を行い、その答えを求めることをめざす。こうした問いから導出される結論は、当然のことながら、フィクションのように単純なものではない。そこには、「民主化」と称される運動への痛烈な批判や、「独裁」とみなされる政権への是認の姿勢を見出すことができるかもしれない。そして、こうした姿勢は、シリア人の存在を軽んじた研究のための研究だとの非難を浴びるかもしれない。しかし、あらゆる先入観を捨象することで、シリア人が直面している混迷の実態に迫ることができ、それを把握することで彼らが具体的にどう苦悩し、どう未来を展望しているのかを理解できると考えている。

以下の各章では、長期化する混乱のなかで生じた変化の諸相を主にアラビア語の資料に依拠して詳説する一方で、シリアの現代史、政治構造、さらには同国をめぐる国際関係などに着目することで、複雑に絡み合い、理解が困難だとされるシリア政治の構成要素を一つずつ解きほぐしていく。

本書は岩波書店編集部の藤田紀子氏および『世界』編集部の中本直子氏の多大なご支援のもとかたちを得ることができた。また筆者が代表を務める「東アラブ地域の非公的政治主体に関する総合的研究:「アラブの春」の政治変動を中心に」研究会(科学研究費補助金 基盤研究B)の研究分担者・研究協力者のみなさんには、論点整理や資料・情報収集において貴重なご助言・助力を頂いた。ここに記して深くお礼申し上げたい。

注

(1)1990年代初めの旧ソ連東欧諸国の民主化をサミュエル・ハンチントンが「第3の民主化の波」と評したことになぞらえ、「第4の民主化の波」と呼ばれた。

第1章 バッシャール・アサド政権は「独裁体制」か?

2011年3月半ばにシリアに波及した「アラブの春」は、他のアラブ諸国と同様、「独裁政権」に対する「民衆革命」という勧善懲悪のなかで捉えられ、B・アサド政権は「民主制」にとってかわれるべき「悪しき体制」だとみなされることが多かった。ここでいう「独裁」とは、B・アサド大統領による「個人独裁」を表すだけでなく、アサド家およびその親戚による「家族独裁」といった意味でも用いられてきた。またB・アサド政権の支配を論じる際にしばしば用いられる「宗派主義」(al-ṭāʼifīya)的支配(1)といった言葉も、同政権がアラウィー派の「宗派独裁」を前提としていることを暗示している。

しかし、宗派をB・アサド政権の根幹をなす要素とみなすこうした見方は、シリア情勢を的確に捉えることにどの程度資するのか? より一般化して言うならば、宗教・宗派を中東地域における価値や行動の本質的な源泉と位置づけて、政治、経済、社会を読み解こうとする「逆立ちしたイスラーム原理主義」とでも言うべき見方は、シリア政治を規定する複雑に絡み合った諸要素の理解を深めることにつながるだろうか?

本章では、こうした問いに答えるため、既発表論文(青山 [2006] [2012a]、青山・末近 [2009]など)での議論に依拠して、シリア社会の特性、政治史、そしてB・アサド政権の政治構造の実態に迫ることにする。

1 モザイク社会としてのシリア

シリアは、東アラブ地域を構成するレバノン、イラクといった国々と同様、さまざまな宗教・宗派集団、民族・エスニック集団が混住する多様性に富んだモザイク社会として知られており、そのことが宗教・宗派という観点から同国の政治を捉えようとする傾向を強めてきた。

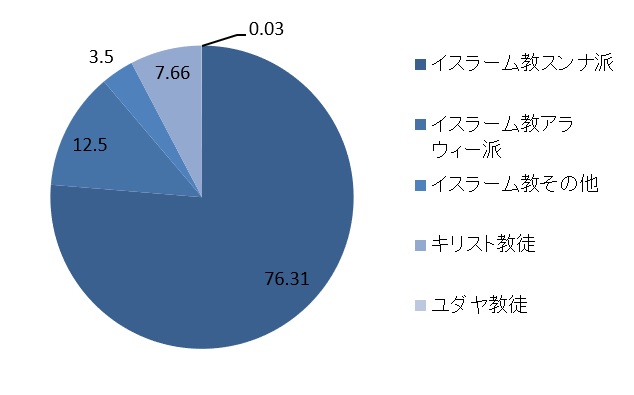

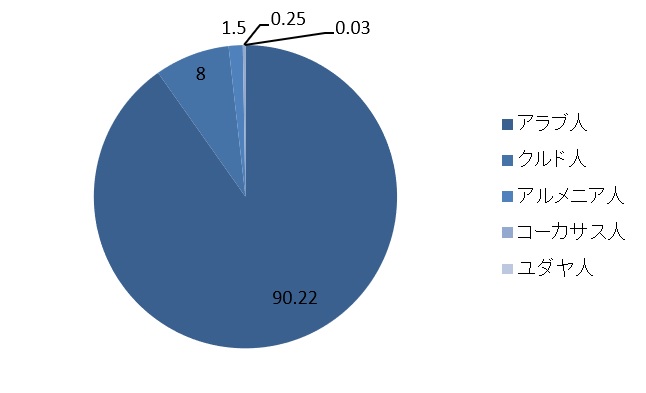

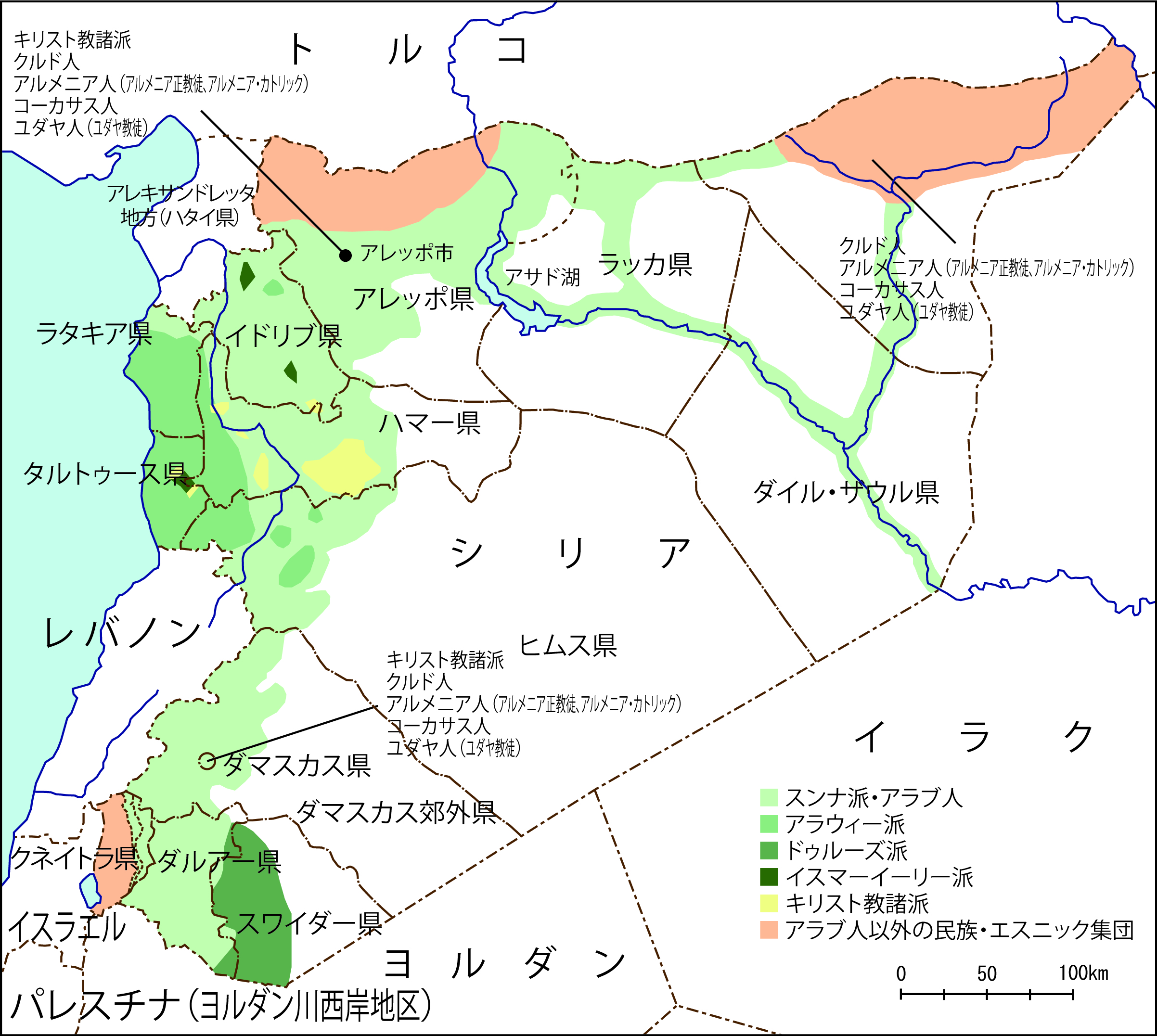

宗教・宗派集団に着目すると、イスラーム教のスンナ派(76.31%)、アラウィー派(12.50%)、そしてキリスト教諸派(7.66%)などが暮らしている。また民族・エスニック集団は、多数派を構成するアラブ人(90.22%)のほかに、クルド人(8.00%)などがいる(図1~3を参照)。それだけでなく、ダマスカス、アレッポ(ハラブ)、ヒムス、ハマーといった大都市を中心とする地域間の文化・慣習や経済生活の違いも顕著である。シリアを中心とする東アラブ地域はアラビア語で「シャームのくにぐに」を意味する「ビラード・シャーム」(Bilād al-Shām)という名で呼ばれるが、この呼称はこうした地域、すなわち「バラド」(balad、くにを意味する、複数形は「ビラード」(bilād))間の差異を端的に表している。さらに、経済的機能の違いから生じる都市・農村間の対照、伝統的・封建的な生産様式のもとでの大地主(不在地主)・大商人や農民といった階級、資本主義のもとでの資本家や労働者といった階級などが社会を縦横無尽に分節化している。

図1 シリアの主要な宗教・宗派集団の人口比(推計%)

注:イスラーム教のその他の宗派の人口比は以下の通り――ドゥルーズ派3.17%、イスマーイーリー派0.33%。またキリスト教各派の人口比は以下の通り――ギリシャ正教徒2.67%、ギリシャ・カトリック1.33%、シリア正教徒1.17%、シリア・カトリック0.37%、アルメニア教徒1.30%、アルメニア・カトリック0.20%、マロン派0.25%、ネストリウス派0.13%、カルディア・カトリック0.08%、ローマ・カトリック0.08%、プロテスタント0.08。

出所:Collelo [1988: 63]、Middle East Watch [1991: 90]をもとに筆者作成。

図2 シリアの主要な民族・エスニック集団の人口比(推計%)

出所:Collelo [1988: 63]、Middle East Watch [1991: 90]をもとに筆者作成。

図3 シリアの主要な宗教・宗派集団、民族・エスニック集団の住み分け

出所:Boustani and Fargues [1991: 29]、Collelo [1988: 62-72]、Commins [1996: 47-48, 70]をもとに筆者作成。

「独裁」政権の構造

こうした多様性のなかで、B・アサド政権の「独裁」的な性格を表すために引き合いに出されるのが「宗派独裁」であり、その根拠となるのがB・アサド大統領を含む政権中枢の面々の宗派的帰属である。もっとも代表的な人物にあげられるのがマーヒル・アサド准将とアースィフ・シャウカト中将である。マーヒル・アサド准将は大統領の実弟であり(2)、政権内屈指の強硬派とされ、抗議デモに対して狙撃用ライフルを撃つ映像などが公開された(SNN, May 16, 2011)。彼は軍の准将に過ぎないが、共和国護衛隊と第4機甲師団という二つの部隊の実質的指揮権を握っており、大統領に次ぐ権力を握っていると見られている。

一方、シャウカト中将は大統領の姉ブシュラー・アサドの夫である。ハーフィズ・アサド(以下Ḥ・アサド)前大統領らアサド家の面々が2人の結婚に反対するなか、唯一理解を示したのが大統領に就任する前のB・アサドだったとされる。B・アサド政権のもと、シャウカト中将は軍事情報局長(2005~2009年)、副参謀長(2009年~2012年7月)など軍の要職を務め、2012年7月に暗殺されるまで、大統領の「右腕」と目されてきた。

B・アサド大統領の支配を支えているとされる家族・親戚としては、この2人のほかにラーミー・マフルーフとハーフィズ・マフルーフ准将がいる。いずれも大統領の母アニーサ・マフルーフの弟でビジネスマン(本章第5節で詳述)のムハンマド・マフルーフの息子(3)で、長男ラーミーはシリア有数のビジネスマンで、自身が経営するシャーム・ホールディング社を通じてシリアテル社、ラーマーク自由市場社などの株を保有し、シリア国内の携帯電話産業、通関業などを独占し、父ムハンマドとともに政権内の腐敗の象徴とみなされてきた。次男ハーフィズ准将は、総合情報部内務課ダマスカス班長を務め、軍やムハーバラート(本章第3節で詳述)において着実に影響力を増している。

このほか、政権中枢の主な顔ぶれとしては以下のような高官がいる――アリー・ユーヌス軍事情報局長(アラウィー派)、ヒシャーム・ビフティヤール・アラブ社会主義バアス党(以下バアス党)シリア地域指導部(党執行部)メンバー(シーア派(4))、アリー・マムルーク国民安全保障会議議長(スンナ派)、ルストゥム・ガザーラ政治治安部長(スンナ派)、ムハンマド・ナースィーフ(・ハイル・ビク)副大統領補(アラウィー派)、フアード・ナースィーフ総合情報部内務課長(ムハンマド・ナースィーフの甥、アラウィー派)、ハサン・トゥルクマーニー副大統領補(スンナ派)、ファールーク・シャルア副大統領(スンナ派)、ワリード・ムアッリム外務在外居住者大臣(スンナ派)、ブサイナ・シャアバーン大統領府政治情報補佐官(アラウィー派)。

政権中枢に占めるアラウィー派の割合がシリアの全人口に占めるアラウィー派の割合に比して著しく高いことは以上のような顔ぶれから一目瞭然である。そしてこれを根拠にB・アサド政権を「宗派独裁」とみなすことも不可能ではない。しかしアラウィー派がB・アサド政権の支配において意味をなしていると断言するには、政権中枢の高官の宗派的帰属という客観的な指標をあげるだけでは不充分で、少なくとも以下の2点を論証する必要がある。第1に、シリア社会にアラウィー派とひとくくりにできるような社会集団が存在し、政権がそうした集団に対して利益誘導を行っている点である。また第2に、利益誘導の有無にかかわらず、アラウィー派の教義が政権の政策・意思決定の根拠となっている点である。このうち第1の点については本章第3節および第4節で確認し、第2の点については第2章で詳しく述べる。

2 「ジュムルーキーヤ」への道

B・アサド政権中枢におけるアラウィー派の割合の高さは、フランスからの独立(1946年4月)以降、今日に至るシリア政治史のなかでもたらされたものであり、同政権が意図してつくりあげたものではない。前節において概観した宗教・宗派、民族性・エスニシティ、地域、経済的機能、階級といったシリア社会の多様性は、「東方問題」と総称される19世紀の西洋列強によるオスマン帝国への弱化・分断政策を正当化するための絶好の材料を提供した。また、委任統治時代(1920年~1946年)には、分割支配を企図する宗主国フランスがそれらを社会的亀裂(cleavage)(5)として強調した(van Dam [1979: 39]、Khoury [1987: 533-534])。

こうした介入へのリアクションとして、シリアでは、独立以前よりアラブ性(ウルーバ、al-ʻurūba)の称揚を通じて、宗教・宗派、地域、階級などの差異を乗り越えた均質な国民を創出し、列強の支配からの脱却がめざされてきた。またシリア民族主義(大シリア主義)(6)、マルクス主義、イスラーム主義といった国家を超越したイデオロギーも、社会的亀裂の超克をめざす動きのなかで興隆していった。しかし恣意的な国境画定の結果として作られたシリアという国家において、アラブ民族主義を含む超国家イデオロギーは、社会統合の万能薬としては機能せず、そこでの政治対立は社会的亀裂に沿ったかたちで推移していった。

独立から今日に至るまでのシリア政治史は、政治体制と、そこでの権力闘争における社会的亀裂の作用のありようを異にする4つの時期に大別できる。

議会制民主主義体制下での模索

第1の時期は、1946年4月(独立)から1963年3月(バアス革命)までの17年間で、度重なるクーデタ(1949年3月、8月、12月、1951年11月、1954年2月)、軍事政権(1949年3~8月、1951年11月~1954年2月)、エジプトとの合邦(アラブ連合共和国、1958年2月~1961年9月)によって、不安定な状態が続いたものの、議会制民主主義体制のもとに政治が展開し、階級や経済的機能に起因する社会的亀裂がそこでの政策対立に作用した点を特徴する。

この時期のシリアには大きく分けて二つの陣営が存在し、対立し合ってきた。第1の陣営は、既存の社会・経済体制と政治的優位の維持を望む保守陣営で、当時政権を交代してきた二大政党の国民党と人民党からなっていた。第2の陣営は、社会・経済改革(とりわけ農地改革)の実施と政権掌握をめざす革新(ないしは左派)陣営で、バアス党、シリア共産党などからなっていた。

この二つの陣営の対立は、基本的には階級闘争としての性格を持っていたが、保守対革新という政治的志向の違いだけなく、経済的機能や宗教・宗派をめぐる対立としても展開した。すなわち、国民党と人民党は都市のスンナ派からなる「伝統的」支配階級(大地主、大商人)や資本家の利益を代表する傾向にあったのに対し、バアス党やシリア共産党は、マイノリティ宗教・宗派が高い割合を占める農村出身の被支配階級(農民、労働者)を代弁しようとした。

なお上記の政党以外の政治主体として軍の存在を無視し得ない。軍は政治的志向と社会的出自の双方において、革新陣営としての性格を備えており、1940年代末から1950年代初めにかけてクーデタを繰り返し、保守陣営の政治的優位の打破と社会・経済改革をめざした。また1950年代半ば以降、バアス党が軍に党勢を拡大し、両者が連携したことが、のちにバアス革命と呼ばれることになる1963年3月の軍事クーデタを成功へと導いた。すなわち、議会制民主主義の枠外に置かれた軍の政治への参入が、保守対革新の対立を後者の勝利というかたちで決着させるとともに、議会制民主主義体制そのものを崩壊させたのである。

Ḥ・アサドによる全権掌握へ

第2期は、1963年3月(バアス革命)から1970年11月(矯正運動)までの7年間で、バアス党による一党支配のもとで国家運営が行われた点に特徴があり、そこでの権力闘争は排他的な党内対立として展開した。

バアス党は1940年末にダマスカスでザキー・アルスィーズィーによって秘密結社として結成され、その後1947年にミシェル・アフラクが政党として正式に立ち上げたパン・アラブ民族主義政党である。同党は、自らを労働者や農民からなる勤労者大衆の代弁者と位置づけ、「統一、自由、社会主義」、すなわちアラブ民族の統一、西欧諸国からの政治的・経済的従属の脱却、そして社会的公正を通じた階級間の宥和をめざした。

バアス党政権の発足によって社会的亀裂は超克され、社会統合は促進されるはずだった。しかし、バアス革命によって保守陣営を排除した党内では、権力闘争が激化し、アラブ民族主義は自身の立場を正当化し、政敵を貶めるための政治的道具に成り下がった。またこの時期の有力者、指導者たちは、「古い亀裂」(old l cleavages、Barakat [1993: 48])を駆使して、自らが帰属する宗教・宗派集団、地縁・血縁集団を動員し、政敵の排除や権力の強化をめざした。

政権内の権力闘争はまず、アラブ統一と漸進的な社会・経済改革を志向するカウミーユーン(qawmīyūn、民族主義者)と、社会主義の実現を最優先課題に掲げて急進的な改革をめざすクトリーユーン(quṭrīyūn、地域主義者)および軍事委員会という二つの陣営の間で繰り広げられた(7)。バアス革命の首謀者である軍事委員会を含む後者の優勢のもとで闘われたこの闘争は、基本的にはイデオロギー対立だったが、経済的機能に起因する社会的亀裂を反映し、前者が大都市を、後者が農村・地方都市を代表していた。

カウミーユーンとクトリーユーン・軍事委員会の権力闘争において後者の勝利が確定すると、今度は軍事委員会のメンバーどうしが、宗教・宗派、地域に根ざす社会的亀裂を反映するかたちで対立し合った。すなわち、1965年半ばに表面化したアミーン・ハーフィズ・バアス党シリア地域指導部書記長(スンナ派、アレッポ市出身。党首)とサラーフ・ジャディード同副書記長(アラウィー派、ラタキア(ラージキーヤ)県出身)の権力闘争は、それぞれを支持するスンナ派とマイノリティ宗派の対立といった様相を呈した。また1966年2月のクーデタでジャディード・シリア地域指導部副書記長がハーフィズ同書記長らスンナ派の有力者(およびカウミーユーン)を逮捕・国外追放して以降は、マイノリティ宗派・地域間の対立が激化し、1967年半ばから1969年初めにかけて、ドゥルーズ派(サリーム・ハートゥーム・シリア地域指導部メンバーら)、イスマーイーリー派(アブドゥルカリーム・ジュンディー・シリア地域指導部民族治安局長ら)、ハウラーン地方出身者(アフマド・スワイダーニー参謀総長ら)が次々と粛清された。

これにより、ヌサイリー山地(ラタキア県)出身のアラウィー派の優位が確立すると、同派の有力者であるジャディード・シリア地域指導部副書記長とḤ・アサド国防大臣(当時)が反目し、両者の対立は1970年11月に後者が全権を掌握するまで続いた。この権力闘争は、厳格な社会主義化政策を断行しようとするジャディード・シリア地域指導部副書記長と、政治と経済における規制緩和をめざすḤ・アサド国防大臣の政策対立として展開したが、同時にアラウィー派の部族間の社会的亀裂を反映したとされる(van Dam [1979: 52-54, 83-94])。

権威主義体制の確立

第3期は、1970年11月(矯正運動)から2000年6月(Ḥ・アサド大統領死去)までの約30年間で、Ḥ・アサド大統領の長期支配のもと、「人民主義的権威主義」(Hinnebusch [2011]、Heydemann [1999])、ないしは「新家産制的権威主義」(青山・末近 [2009: 10])を本質とする体制が敷かれた時期である。

1970年11月のクーデタによって全権を掌握したḤ・アサドは、自らの政権掌握を矯正運動(al-Ḥaraka al-Taṣḥīḥīya)と名づけ、バアス革命以降の権力闘争のなかで排他性を強めていた政権のありようや社会主義化政策によって疲弊した経済を立て直すために、一連の内政改革を実施した。彼はそれまでのバアス党政権が策略的な思考に侵され、「非民主的」方法で大衆を抑圧し、党と大衆との隔絶を深めたと批判したうえで、バアス党による一党独裁の廃止と議会制の復活を表明した。そして人民議会(国会)の召集(1971年2月)、大統領選挙(1971年3月)、憲法制定(1973年憲法。1973年3月)、人民議会選挙(1973年5月)などを通じて、自らの「民主的」性格をアピールした。またバアス革命以降、政治の場から排除されてきた保守陣営のうち、ダマスカスの大地主、大商人といった「伝統的」支配階級を懐柔し、「インフィターフ」(Infitāḥ、門戸開放政策)による経済再建に務めるほか、革命後の権力闘争に敗れ政権から排除されていた党の離反者などとともに1972年3月に進歩国民戦線を設立した(Ḥizb al-Baʻth al-ʻArabī al-Ishtirākī [1978: 116-121], 青山 [2001b: 214])。

進歩国民戦線は、バアス党、統一社会主義者党、アラブ社会主義者運動アフマド・ムハンマド・アフマド派、アラブ社会主義連合党、シリア共産党ウィサール・ファルハ・バクダーシュ派が結成した政治同盟で、加盟政党は人民議会の議席や閣僚ポストを配分された。Ḥ・アサド大統領はこうした衛星政党との政治同盟を政治的多元主義の基軸に据え、「民主主義」の存在を誇示した。なお戦線はḤ・アサド政権のもと、シリア共産党フナイン・ニムル派(1986年加盟)、統一社会民主主義党(1989年加盟)、国民誓約党(1994年加盟)が加盟することで拡大、またB・アサド政権のもとでも2004年1月にはアラブ民主連合党、2005年5月にはシリア民族社会党イサーム・マハーイリー派が新規加盟した。

矯正運動のもとでの一連の施策は、政権の権威主義的な体質の隠蔽をめざしていた。Ḥ・アサドは、大統領、バアス党民族指導部(アラブ世界全体における党活動を統括する執行機関)書記長、同シリア地域指導部書記長、進歩国民戦線中央指導部(執行部)書記長、大将、国軍・武装部隊総司令官を兼任し、絶大な政治権力を手中に収めた。そしてその絶対的な指導性に異議を唱える体制内外の個人や組織には、1982年2月から3月にかけてハマー市で行われたシリア・ムスリム同胞団メンバーおよび支持者の掃討(いわゆる「ハマー虐殺」)や、実弟リフアト・アサド副大統領(当時)の国外追放のように、容赦のない弾圧・粛正を加えていった。

にもかかわらず、Ḥ・アサド大統領が長期政権を実現し得たのは、彼の卓越した政治手腕がいかんなく発揮し得るような「体制の私物化」(shakhṣana al-niẓām、al-Turk [2001])が実現した結果でもあった。この点に関して、ジャーナリストでシリア情勢研究の第一人者パトリック・スィールは、シリアの政治体制が「個人色がきわめて強い」(Seale [1988: 494])と評価している。しかし、政権が長期化するなか、Ḥ・アサド大統領の指導力にあまりに多くを依存していた体制は、彼なくしては維持できないと考えられるようになり、1980年代半ば以降、後継者問題が内政における最大の懸案となった。

「ジュムルーキーヤ」の確立

第4期は、2000年6月(Ḥ・アサド大統領死去)以降今日に至るまでの時期で、Ḥ・アサド大統領からB・アサド大統領への権力の世襲により、「ジュムルーキーヤ」(jumlūkīya)が確立し、人民主義的権威主義、新家産制的権威主義を特徴とする体制が再生産された点を特徴とする。

ジュムルーキーヤはアラビア語で共和制を意味する「ジュムフーリーヤ」(jumhūrīya)と王政を意味する「マラキーヤ」(malakīya)から作られた複合語で、「世襲共和制」(al-Turk [2001])とも呼ばれる。1980年代半ば以降、ジュムルーキーヤは後継者問題への解決策として、Ḥ・アサド政権のもとで確立に向けて準備が進められた。だが、B・アサドの台頭はこの過程のなかで当初から予定されたものではなかった。なぜなら、次期後継者として白羽の矢が立てられたのは長男バースィル・アサド准将であり、彼が自動車事故で不慮の死を遂げる1994年1月まで、B・アサドは眼科医を志してロンドンで留学生活を送っていたからである。

B・アサドが自ら進んで次期後継者としての道を進むこと決心したのか否かについては諸説あるが、いずれにせよ、兄の死を受けシリアに帰国した彼は、共和国護衛隊の実質的な指揮権を任される一方、対レバノン政策の統括や組閣人事の主導などを通じて、存在感を増していった。そして2000年6月、Ḥ・アサド大統領が死去すると、残された政府首脳、バアス党・軍幹部は、彼の遺言を忠実に実行するかのように、大統領職をはじめとする公職にB・アサドを就任させた。また「個人色」が強いと言われた前大統領下の支配体制は「古参と新たな血の融合」と称された政権内の世代交代を経て、2005年半ばまでにはB・アサド大統領の政治手腕を振るうにふさわしい布陣へと再編されていった(青山 [2001a: 21-32])。

以上、独立から今日に至るまでのシリアの政治史を俯瞰したが、そこから明らかなのは、B・アサド政権が排他的な権力闘争と権力の一極集中化の結果として確立してはいたものの、アラウィー派という宗派性がこの過程の原動力として働いていたというよりは、むしろ結果として表面化・残存したという事実である。しかもこの宗派性は、委任統治時代の経験を経て社会の分節化を助長する主因とみなされてきたがゆえに、一貫してその超克がめざされており、そのことはB・アサド政権にとっても例外ではなかった。しかし、アラウィー派の優位という特徴を持つB・アサド政権は、いかに宗派性の超克をめざしてきたのだろうか? この点を明らかにするために次に政権の内部に目を向ける。

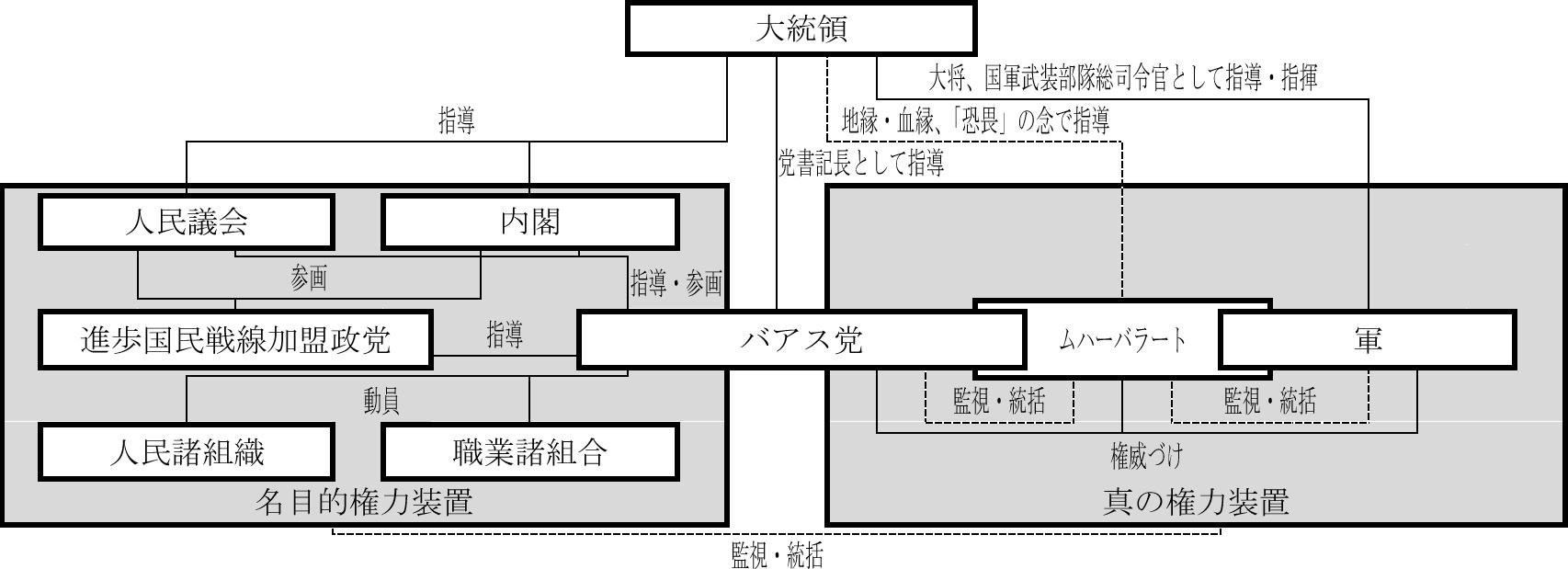

3 権力の二層構造

Ḥ・アサド前政権のもとで確立され、B・アサド政権へと世襲されたシリアの政治体制は、物理的な制裁や価値収奪を通じた強制力によって支えられ、社会の国家への従属を特徴としてきた。しかしその維持・強化は強権を通じた「ハード」な支配だけでなく、物理的暴力以外のさまざまな手段を駆使したある種の「ソフト」な支配が並行することで初めて実現した(酒井・青山編 [2005: 5])。こうした硬軟織り交ぜた支配を可能としたのが、「権力の二層構造」(two-tier power structure、青山 [2001a]、Aoyama [2001]、図4を参照)と筆者が呼ぶ政治構造(8)だった。

権力の二層構造には、マフムード・サーディクが言うところの二つの権力(Ṣādiq [1993: 71-72])、すなわち「目に見える権力」と「隠された権力」が存在する。

図4 シリアの政治構造

注:― 目に見える権力。… 隠された権力。

出所:青山・末近 [2009: 11]。

目に見える権力=名目的権力装置

目に見える権力は、三権分立の法治国家としての体裁をとるシリアの政治体制・制度のもとで合法的に行使される公的な権力であり、人民議会、内閣、大統領など、いわゆる「名目的権力装置」によって担われている。

立法機関である人民議会は任期が4年で定数は250人、大選挙区完全連記制によって議員が選出される。1971年の開設以来、バアス党が過半数以上の議席を、そして同党が指導する政党同盟の進歩国民戦線が3分の2以上の議席を占め、連立与党をなし、残りは無所属議員によって占めてきた。進歩国民戦線加盟政党以外の政治組織は長年にわたり公認されていなかったが、「アラブの春」波及後に施行された政党法(第4章第2節を参照)のもと9党(2012年5月時点)が公認され、2012年5月の第10期人民議会選挙で6議席を獲得した。

一方、内閣もまた議院内閣制の原則に基づき、首相以下の閣僚のほとんどがバアス党員だが、進歩国民戦線加盟政党党員や無所属も若干名含まれてきた。国家元首である大統領は、任期が7年で「シリア革命」(第4章を参照)発生以前は、バアス党シリア地域指導部の提案に基づき人民議会において候補者を選出し、国民投票で信任することとなっており(1973年憲法第84条)、バアス党シリア地域指導部書記長が大統領に選出されるしくみが確立していた。ただし2012年2月に制定された新憲法では、「人民議会議員35人による文書での推薦」(2012年憲法第85条第3項)を受けた複数の候補者の選挙が認められ、「再選は一度しか許されない」(2012年憲法第88条)として3選が禁止された。

名目的権力装置は、他の国の国会や内閣・大統領と同じく政策の策定、実施を担当するが、体制や国家の存亡に関わる重要な問題は、名目的権力装置とは別の権力装置のもとで審議・政策決定される。

隠された権力=真の権力装置

隠された権力は、制度や通常法の枠組みを越えて行使される非公的な権力で、「唯一にして真の権力」として「公的生活や公的活動の背後で社会的・政治的諸状況のすべての枝葉末節に密かに浸透している」(Ṣādiq [1993: 72])。この権力は、ムハーバラート(mukhābarāt)、軍、そしてバアス党といった「真の権力装置」によって担われている。

ムハーバラートとは諜報機関、治安維持組織、武装治安組織の総称で、体制内外の反対分子の監視、尋問、拘束、逮捕、投獄、拷問、武力弾圧などを任務とする。ムハーバラートは65,000人の常勤職員、数百万人の非常勤職員を擁し、国民(2011年の総人口は2,450万人)約300人あたり1人がムハーバラート職員だということになる(George [2003: 2-3])。それは米国のCIAのように単一の中央集権的な組織ではなく、十数の機関に別れている。主な機関としては、軍事情報局、総合情報部、空軍情報部、政治治安部、国民安全保障会議、共和国護衛隊などがあげられる(現代中東政治研究ネットワーク(CMEPS-J.net、https://cmeps-j.net/wp-content/uploads/2018/07/syria_m.pdf、2021年12月閲覧))。これらの機関はそれぞれが軍、内務省、バアス党などの所轄下にあって、制度的には相互のつながりはないが、体制の維持・強化や支持者の利益誘導という共通の目標のもと、一定の秩序を保って活動を行っている。この秩序の結節点に存在するのが大統領であり、ムハーバラートの幹部は、地縁・血縁関係だけでなく、信頼関係、さらには「恐畏」の念(恐れと畏れが相半ばした意識)によって彼と結びついている。

なお、シリアの治安維持能力の核をなすムハーバラートは、社会を監視するだけでなく、それぞれの機関およびその幹部が体制に対する脅威とならないよう監視・牽制しあうことで、大統領の権力を相対的に高めてきた。単独で大統領に脅威を及ぼし得るような存在が体制内で出現することを防ぐこうしたしくみは「アサド学派」(madrasa al-asad)(9)などとシリア国内ではしばしば揶揄されてきた(al-Wasaṭ [1999: 10])。

軍はシリア現代史のなかで政権転覆を行う能力を持っていた事実上唯一の政治主体である。だがḤ・アサド前政権成立以降、政権に対する潜在的な政敵の排除と忠実な士官の登用が進められることで軍は「私物化」され、政権に挑戦する個人・組織を抑圧する装置として真の権力装置の一端を担ってきた。その兵力は現役約30万人(民兵約10万人を除く)、予備役約35万人と推計される(Cordesman [2005]、GFP [2009]、IISS [2010])。

ムハーバラートと軍の政治への介入は、通常法ではなく非常事態令(10)のもとで例外的に認められてきた。だが「アラブの春」波及後の2011年4月に非常事態令が解除されると、軍やムハーバラートは同日に施行された平和的デモ調整法のもと、通常法の枠組みのなかで「合法的」に国民の監視を継続していった(第4章第2節を参照)。

一方、バアス党は、名目的権力装置を構成している点で、軍、ムハーバラートと異なっている。1973年憲法第8条において「バアス党は社会と国家を指導する党である」と規定され、超法規的な措置を通じて自らの政治目的を達成でき、軍やムハーバラートの面々は党員となることで政治への介入を(自己)正当化してきた。「アラブの春」波及後の2012年2月に制定された新憲法(2012年憲法)は、バアス党から前衛党としての特権的地位を奪い、第8条は「国家の政体は政治的多元主義に基づき、権力の行使は投票を通じて民主的に行われる」(第1項)という文言に修正された。だが、約7万人の党員(Ziadeh [2011: 20])を擁し、人民諸組織や職業諸組合(11)と呼ばれる社会団体の統轄を事実上独占するバアス党は、依然として国内最大の政治勢力として人民主義的権威主義の核であり続けている。

真の権力装置は、体制や国家の存亡に関わる重要な問題、より厳密に言うのであれば、大統領の権能に関わる軍事、外交、閣僚および第一級公務員の人事(1973年憲法第95、100~105、109、113条、2012年憲法第91、97、102~108条、114条)などの意思決定を担っている。そして、そこで策定される政策の多くは、治安の維持と安全保障の確保という二つを軸としてきた。ここで言う治安の維持とは、国家と正面から対抗しようとする抗国家的な社会運動の発生を抑止するための国民生活の監視や抑圧を一義とするが、それだけでなく社会の安定の実現をも意味する。一方、安全保障の確保は、対外政策を通じて追究されるが、東アラブ地域諸国の政治、経済、社会は互いに密接に絡み合っており、そこでの政情変化がシリア社会の安定に直結しているがゆえに、あたかも国内政策であるかのように対処される。ムハーバラートや軍が人々の不満を高めつつも、その権威を受け入れられるには、社会に安定性を付与するという役割を誇示する必要があり、そのためのもっとも有効な手段が安全保障政策の推進、すなわち対東アラブ地域政策の推進なのである。この点については第2章で改めて述べることにしたい。

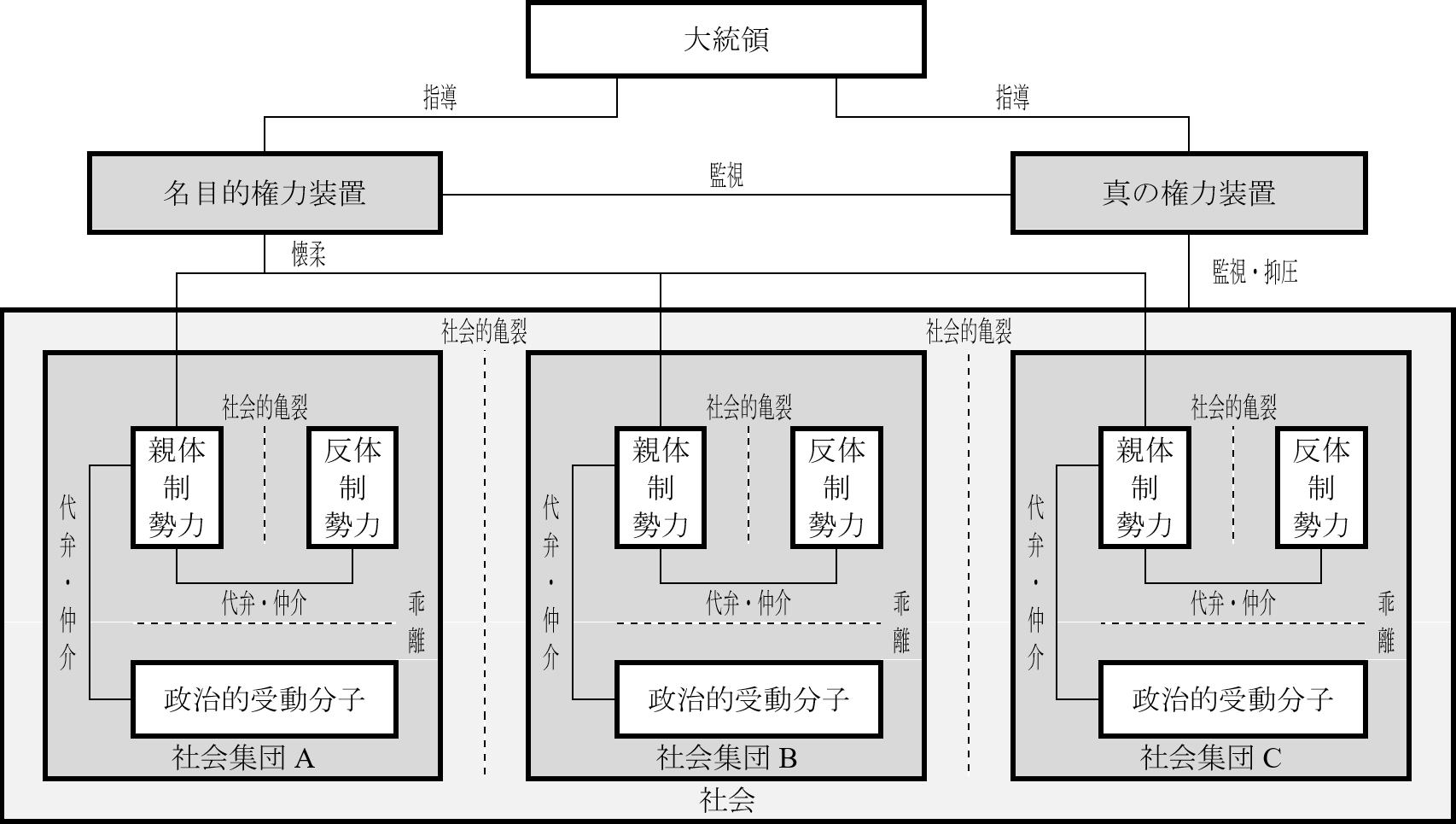

4 亀裂操作

権力の二層構造において、真の権力装置が相対的に重要な役割を担っていることは言うまでもないが、それは名目的権力装置が存在して初めて有効に機能する。なかでも亀裂操作と呼ばれる統治手法において名目的権力装置は必要不可欠であり、この統治手法を通じて、B・アサド政権はアラウィー派による「宗派独裁」というレッテルを越えた相互依存的な国家社会関係を実現した。

亀裂操作とは、宗教・宗派、民族性・エスニシティ、地域、経済的機能、階級に起因する社会的亀裂に何らかの刺激を与える施策を意味し、主に二つの目的のもとに行われてきた。

第1に、権威主義を本質とする支配体制への「民主的」、「多元的」性格の付与である。これは、例えば、首相、外務大臣、国防大臣のポストはイスラーム教スンナ派に、内務大臣、情報大臣のポストをアラウィー派に配分するとともに、ダルアー(ダラア)県ハウラーン地方のキリスト教徒とドゥルーズ派、ハマー県サラミーヤ市のイスマーイーリー派を慣例的に入閣させることで実践されてきた(Ṣādiq [1993: 97-98])。名目的権力装置へのこうした網羅的な人材登用によって、政権は自らが主要な社会的亀裂を包含した「民主的」、「多元的」な存在であることを誇示しようとした。

第2に、政権を脅かす可能性のある社会集団内の社会的亀裂の強調や同集団の分断を通じて、支配力の相対的な強化と支持基盤の拡大をめざすことである。例えば、Ḥ・アサド前政権以来、政権と良好な関係を保ってきたダマスカスの大地主、大商人に対する懐柔や、B・アサド政権発足後、アスマー・アフラス大統領夫人を輩出したアフラス家との関係強化を通じて台頭するようになった中・北部(アレッポ県、ヒムス県、ハマー県)の大地主、大商人への懐柔策は、階級に起因する社会的亀裂と地域に基づく社会的亀裂を「交差」させることで、「伝統的」支配階級の勢力を分散・低下させることを可能とした。また「伝統的」支配階級を親体制勢力と反体制勢力に分裂させた政権は、前者に後者の要求を代弁させたり、後者との交渉において前者を仲介役としたりすることで、不満の鬱積を抑止する一方、彼らの要求に答えようとしてきたのである(図5を参照)。

図5 権力の二層構造のもとでの亀裂操作

出所:青山 [2006: 170]。

こうした亀裂操作の結果、B・アサド政権は、分節的なシリア社会のすべての社会的属性を代表する一方で、そのすべてを疎外した存在として立ち現れた。アラウィー派という社会集団を措定するならば、B・アサド政権は、アラウィー派内の地域、経済的機能、階級といった社会的亀裂を強調したうえで、その一部を懐柔し、一部を排除した。このような懐柔と排除は、すべての宗教・宗派、民族・エスニック集団、地域、経済的機能、階級に適用された。総じて、B・アサド政権の支配は、真の権力装置に占めるアラウィー派の割合の高さにもかかわらず、アラウィー派を代表しておらず、またそれ以外のいかなる社会集団も完全排除していないのである。

5 市民社会建設に向けた実験

これまで見てきたB・アサド政権の支配のしくみは、その本質においてḤ・アサド前政権と変わるものではないが、両政権は、改革志向の顕示と物理的暴力の行使のバランスにおいて異なっていた。

Ḥ・アサド前大統領の支配は、「民主的」、「多元的」性格をアピールするために議会制の復活、進歩国民戦線の発足・拡大、インフィターフ政策の実施といった施策を講じてきた。しかし、彼の統治は体制内外の脅威の排除を最大の特徴とした。これに対して、B・アサド大統領は、「アラブの春」が波及するまでは、改革志向とライカビリティ(親しみやすさ)を前面に押し出すことで、前大統領との違い、そして変化を強調し、統治の正統性を高めようとした。物理的暴力が行使されない訳ではなかったが、あくまでも必要最小限に抑えられ、前政権時代の恐怖の記憶を刺激する点に力点が置かれた。両者の対照は、敵の抹殺を任務とする職業軍人と予防による健康管理と(必要最小限の)治療を通じた病巣の摘出を本文とする医師(眼科医)の発想の違いにも思えた。

B・アサド政権による改革志向の誇示は、進歩国民戦線の拡大や活動規制の大幅緩和、非政府系の新聞・雑誌の創刊奨励、非常事態解除、政治犯・言論犯釈放、自由な言論・政党活動といった改革論争の是認、「制度的思考」(al-fikr al-muʼassasātī、SANA, July 17, 2000)と称された閣僚・第一級公務員などの硬直的人事の廃止(定年や任期の遵守)を通じて行われた(青山 [2002: 36-38, 43-55]、酒井・青山編 [2005: 26-37])。だがそのなかでもっとも大胆且つ独自性の強い政策が市民社会建設に向けた実験だった。

「ビジネスマン」が牽引する市民社会建設

市民社会建設に向けた実験は、筆者が「第三層」(青山 [2012f: 43-45])と呼ぶ政治主体、ないしは社会集団によって主導された。「第三層」とは、体制内のいかなる権力装置にも身を置いていないにもかかわらず、大統領や政権との「特別な関係」に基づいて政策決定に大きな影響力を行使し得る非公的な主体を指す。その代表がビジネスマン(rajul al-aʻmāl)とシャッビーハ(第4章第2節)であり、市民社会建設は前者によって推し進められた。

ここで言うビジネスマンとは、一般の事業家を意味するのではなく、Ḥ・アサド前政権時代の高官の子息などで、B・アサド政権発足以降、その庇護のもと投資・貿易事業などで莫大な利益を得ている勢力を指すシリア社会で使われる隠語であり、ラーミー・マフルーフやフィラース・トゥラース(ムスタファー・トゥラース元国防大臣の長男)、ムハンマド・ハムシュー(ハムシュー・インターナショナル・グループ代表)らがよく知られている。

しかし、彼らは単なる受益者ではなく、自らが得た利益を政権、さらには体制維持のために投じることを惜しまなかった。とりわけ2005年以降、彼らはNGOの設立・活性化を通じた市民社会の建設において主導的役割を果たしてきた。NGOは社会市場経済確立のため、非政府組織や市民社会を構成する組織・個人の開発への積極的参与を提言した第10期5カ年計画(Hayʼa Takhṭīṭ al-Dawla [2006])の策定(2005年)とともにその設立が一気に加速し、2010年の段階で約1,500団体が認可された(BBC, January 24, 2010)。

NGOのなかでもっとも代表的なのがシリア開発信託であった。2007年に発足した同組織は、アスマー・アフラス大統領夫人が会長を務めるNGOの複合体で、起業を志す青年を募り、技術支援や資金援助を行うことで、教育・文化活動、農村開発の推進をめざした。具体的には以下のようなプロジェクト・参加団体を持っていた。

-

- FIRDOS基金:2001年7月に発足。社会開発、経済開発、制度開発を支援。

- MASSAR:2005年2月に発足。児童・青年の能力向上をめざした。

- SHABAB:2005年に発足。15歳から24歳までの青年を対象に、起業家精神の育成、基本的な技能の開発を支援。 ラワーフィド:2007年に設置。芸術、文化を振興。

シリア開発信託の活動には、複数の系列NGOが連携するとともに、マフルーフが経営するシャーム・ホールディングやトゥラースが経営するマース経済グループが資金面で支援を行っている(12)。

ここであげた団体は、いずれもB・アサド政権に近い人物が運営に関与し、また同政権の政策方針に合致したかたちで活動していない点で、「市民の自発的活動」(Salamon [1994])を要件とする一般的なNGOではなく、「官制NGO」としての性格が強い。そしてこうした性格ゆえにB・アサド政権の支配を支える何らかの政治的役割を担わされてきたと推察できる。その役割とは、資金援助や技術支援を通じて社会の成員に社会・経済的成功の機会を提供し、彼らに国家・社会建設に自発的に参加させることである。換言すると、シリアのNGOは、既存の権威主義体制を是とし、その維持・強化に資するような市民社会を建設するために機能しようとていたのである。

この大胆な実験は、「アラブの春」が波及したことで失敗に終わった。だが、この過程においてNGO活動に参加した人々のなかには、政権を強く支持するようになった若者らが多く含まれていたことは、第4章第2節で述べるB・アサド政権の抗議デモへの対抗策からも窺い知ることができる。

「独裁」と断ずるのは妥当か?

B・アサド政権の支配のありようには、一見「独裁」と言えるような面があることは事実である。B・アサド大統領は政権の政策決定の結節点をなしており、その存在なしには政権は運営できない。また真の権力装置には、マーヒル・アサド准将、シャウカト中将、ハーフィズ・マフルーフ准将、第三層にはラーミー・マフルーフといった家族・親戚が登用されている。さらに政権中枢を構成する面々の多くはアラウィー派の宗徒である。

しかしその統治の正統性が、亀裂操作や市民社会建設の実験からも明らかな通り、社会的亀裂を超克しようとする志向によって常に支えられており、それなしには長期政権は実現不可能だったことを看過すべきではない。「独裁」というレッテルはこうした事実を踏まえつつ、「何らかの大衆的指示に基づいて成立する」(大学教育社 [1998: 729])という厳密な政治学的定義(13)に基づく限りにおいて妥当だと言える。だが、善悪という価値判断をもって、「独裁」という形容がなされることは、B・アサド政権が社会と完全に乖離し、物理的暴力によって恐怖を煽ることのみによってその成員を一方的に統治している、という誤解を招きかねない。このような過度に単純化された理解は、B・アサド政権下のシリアの実態を把握することを阻害するだけでなく、同政権に代わる政治体制の青写真を描出することをも困難にする。なぜなら、同政権の政治構造や統治のしくみは、シリア社会を維持するうえで考慮されねばならない多くを含んでおり、それが具体的に組み込まれない「民主制」は机上の空論以外の何ものでもなく、B・アサド政権の存在を否定し得るだけの説得力を持たないからである。

B・アサド政権を「独裁」と断じて切り捨てることは簡単ではあるが、それは時として同政権に具現されたシリアの歴史や現実をおざなりにし、そのうえに築かれる未来を軽視することにもつながりかねないのである。

注

(1)ここで言う「宗派主義」的支配は実態として存在する政治体制や支配制度を意味せず、政治的な言説のなかでのレッテルとして用いられる用語である。これに対して、第2章第2節で言及する「宗派主義制度」は、レバノンにおける実態的な政治制度である。

(2)ハーフィズ・アサド前大統領には、長男バースィル(1994年没)、次男バッシャール、三男マジド(2009年没)、四男マーヒル、長女ブシュラーの5人の子供がいた。

(3)ムハンマド・マフルーフには、ラーミー、ハーフィズのほかに、三男イーハーブ(シリアテル副社長)、四男イヤード、長女イブティサームがいる。

(4)アラウィー派はシーア派の一派とみなされることがあり、それが宗派間の連帯の根拠としてしばしばあげられる。しかし、両者の教義はまったく異なっており、こうした解釈は両宗派の教義への無知に起因すると言っても過言ではない。

(5)社会的亀裂とは、国内の政治対立における区分軸を意味し、地域、言語、民族、宗教・宗派、階級などといった社会成員の属性の差異や多様性によって生じる。この概念は、西欧諸国の社会構造と政党制の関係を解明するためにLipset and Rokkan [1967]によってまず提起され、その後、非西欧諸国の政治体制に関する研究にも適用されるようになった。社会的亀裂の定義の詳細に関しては間編 [2006]を参照。

(6)「大シリア」とも呼ばれる東アラブ地域で暮らす人々を「シリア民族」とみなし、同民族を国民とする単一の領域主権国家の建設をめざすイデオロギー。

(7)カウミーユーン、クトリーユーン、軍事委員会については、青山 [2001b: 208-209]、アジア経済研究所編 [1983: 85]などを参照。

(8)政治構造とは、一般に、ある特定の政体における権力構造、政治機構、政治制度、政党構成、圧力団体、政治的・社会的諸集団、成員の役割分化などといった政治的な諸要素の間に存在する安定した相互関連のパターンやその全体的な配置状況(大学教育社 [1998: 536-537])を意味する。

(9)Ḥ・アサド前大統領の政治手腕、とりわけ政敵に対する権謀術数を揶揄する際に、反体制勢力やメディアが用いた言葉(Aoyama [2001: 2])。

(10)1962年12月22日立法第51号によって非常事態法制定、非常事態令が宣言され、1963年3月8日軍事令第2号(戒厳令)によって確認・継続された。

(11)人民諸組織は、労働総連合、農民総連合、バアス前衛機構、革命青年連合、スポーツ総連合、シリア学生国民連合、女性連合、専門職業協会総連合、生活共同連合、アラブ作家連合、ジャーナリスト連合からなる。職業諸組合は、教員組合、工学者組合、医師組合、農学者組合、歯科医師組合、薬学士組合、弁護士組合、芸術組合、技術者組合、請負士組合からなる。

(12)マフルーフは1999年5月、ラタキア市で社会福祉、文化、衛生の向上をめざすブスターン慈善協会を自ら立ち上げていた。

(13)大学教育社 [1998: 729]によると、「独裁」(dictatorship)とは「一般的には、特定の個人あるいは集団に権力が独占され、大衆の政治的自由が抑圧されている政治状態」を意味し、政治学においては「専制」(despotism、autocracy)、「僣主制」(tyranny)と区別するため「何らかの大衆的指示に基づいて成立する」とされることが多いという。

第2章 東アラブ地域の覇者

前章ではシリア内政、とりわけB・アサド政権の政治構造のしくみを明らかにした。その際、抗国家社会運動の発生を抑止するための国民生活の監視や抑圧を一義とする真の権力装置の権威が、社会に安定性を付与するという効果を誇示することで是認され、そのため有効な手段が対外的な安全保障政策の推進であると指摘した。その理由は、東アラブ地域情勢がシリア内政と密接に絡み合っているからであり、国内の治安政策と対外的な安全保障政策は不可分のパッケージをなし得るのである。シリアがその中心に位置する東アラブ地域の政治を俯瞰すると、そこにはアラブ・イスラエル紛争、イラクやレバノンの政情不安定、イラン核開発問題、トルコやイラクにおけるクルド問題など、中東地域だけでなく国際社会において懸案とされる問題が山積している。そして「アラブの春」が波及する前のシリアは、これらの問題に関与する一当事者、ないしは「脇役」としてその名が登場することが多かった。しかし、周辺諸国をめぐる政治のなかで断片的に提供される情報だけをもとにシリアの対東アラブ地域姿勢の把握しようとしても、複雑で難解だとの印象を強めるだけで、それがいかなる方針や思惑のもとに展開し、何をめざしているのかは一向に見えてこない。

そこで本章では、既発表論文(青山 [2012e] [2012g]など)などをもとに、Ḥ・アサド前政権とB・アサド政権の外交政策、具体的にはアラブ・イスラエル紛争とレバノンをめぐる両政権の政策に着目し、東アラブ地域におけるシリアの地政学的重要性を確認する。そのうえで同地域の情勢がシリアにおける統治の正統性にいかなる意味を与えているのかを考察したい。

1 アラブ・イスラエル紛争:地政学的ライバル

アラブ・イスラエル紛争は、一般的にはパレスチナ問題、パレスチナ・イスラエル問題、中東和平問題、中東危機などと呼ばれる。同紛争は、欧州でのナショナリズム高揚に伴い激化したユダヤ教徒迫害をその起源とし、シオニズムに基づき、パレスチナにイスラエルが建設されたことで東アラブ地域に移植され、今日に至っている。

この紛争をめぐる議論は、イスラエル建国に伴うパレスチナ人の難民化や土地収奪の惨状ゆえに、パレスチナ人の救済や彼らとイスラエルの関係正常化に集中しがちである。しかし1991年10月に開始された中東和平プロセスの参加者を見ても明らかな通り、同紛争はパレスチナ人とイスラエルだけでなく、イスラエルを囲むシリア、レバノン、ヨルダン(さらには1979年にイスラエルと和平条約を結んだエジプト、そして同プロセスの主催者とでも言うべき米国、ロシア、EU、国連)をも当事者としてきた。このなかでシリアは副次的な存在と見られがちだが、イスラエルにおけるシリア・レバノン研究の第一人者のイタマル・ラビノヴィッチは次のようにシリアの脅威を指摘している。

イスラエルと近隣アラブ諸国の間で繰り広げられているすべての紛争のなかで、シリア・イスラエル紛争はもっとも悲痛なものとみなされてきた……。パレスチナとパレスチナ人の問題に対するシリアの関心のありよう、さらにはイスラエル国家とその先人であるシオニストに対するシリアの抵抗は、根深く途絶えることがなかった。イスラエル人にとって、シリアとシリア人は、もっとも強固かつ深刻なかたちでアラブ人の敵意と拒否の姿勢を体現する存在だった。(Rabinovich [1998: 14])

ラビノヴィッチのこの評価は、アラブ民族主義の立場から頑強なまでにイスラエルと敵対しようとするシリア、とりわけバアス党政権下のシリアをイメージさせる。バアス党は、国連パレスチナ分割決議案採択(1947年7月)以来、アラブ・イスラエル紛争の解決を外交方針における最重要課題と位置づけ、西洋植民地主義・帝国主義の「先兵」、「傀儡」であるシオニズムとイスラエルに対する闘争を主唱し続けてきた。そして同党の支配のもとで対イスラエル強硬路線を打ち出してきたシリアは、イスラエルにとって教条主義的で非妥協的な「イデオロギー的脅威」と目されてきた。

しかし、シリアの対イスラエル強硬路線は、必ずしもアラブ民族主義イデオロギーのみから導出されたものではなく、東アラブ地域における覇権獲得というよりプラグマティックな動機によって突き動かされてきたとされる。この点に関して、ラビノヴィッチは次のように続けている。

〔シリアの〕政策の本質は、より弱小なアラブの隣国、すなわち、ヨルダン、レバノン、そしてパレスチナ人への覇権を追求することにあった……。この地域〔東アラブ地域〕におけるアラブの覇者として、〔Ḥ・〕アサドのシリアは、エジプトに対抗しようとしただけでなく……、パトロンであるソ連、さらには米国に対処しようとした。このような視座のもとで、イスラエルはアラブ民族主義の古くからの敵でもゴラン高原の強奪者でもなく、中東の同じ地域をめぐる地政学的ライバルだった。(Rabinovich [1998: 20])

二つの対イスラエル方針

イスラエルの「地政学的ライバル」として東アラブ地域の覇権を追究する外交姿勢は、国内における安定を確保したḤ・アサド前政権のもとで確立し、B・アサド政権へと受け継がれていったが、それは主に二つの方針を基軸としていた。

第1の方針とは、「公正且つ包括的和平」というスローガンで表される基本戦略である。1991年に始まった中東和平プロセスは、「土地と平和の交換」と二国間交渉という二つの原則のもとに推し進められた。すなわち同プロセスは、紛争に関わる諸問題のなかで、イスラエルによる周辺アラブ諸国(および想定されるパレスチナ国家)の領土占領と、アラブ諸国によるイスラエルの安全保障への脅威という二つをクローズアップし、1967年6月の第三次中東戦争以降の占領地(東エルサレム、ヨルダン川西岸、ガザ地区、ゴラン高原、シャブアー農場)をイスラエルが返還することの代償として、アラブ諸国がイスラエルの安全を担保することを目標とした。そしてこの目標を実現するための当事者間の交渉は、イスラエルとPLO(パレスチナ解放機構)、イスラエルとヨルダン、イスラエルとシリア、イスラエルとレバノンというように個別に行われ、前二者においては、1993年のオスロ合意と1994年のイスラエル・ヨルダン和平条約が結ばれた。これに対し、「公正且つ包括的和平」はこの原則とは若干内容を異にしていた。このスローガンは「公正」という言葉によって「土地と平和の交換」の原則を表現しつつ、「包括的」という言葉で、占領地からの即時完全撤退を求め、そのための方法として、二国間交渉ではなくイスラエルとアラブ諸国とが対峙する多国間交渉を求めていた。すなわち、シリアは自国の占領地回復を優先させず、他のアラブ諸国とイスラエルと関係の変化にも影響力を行使し、地域全体の安定に関与しようとしたのである。

第2の方針とは、「和平は戦略的選択肢」という言葉で表される対イスラエル強硬路線の堅持である。中東和平プロセスにおいてPLOとヨルダンがイスラエルとの間に相次いで和平条約を締結するなか、シリアもまたイスラエルと数度にわたって交渉を行った(1)。しかし1996年5月にイスラエルで和平プロセスを推進してきた労働党のシモン・ペレス首相に代わって、リクードのベンヤミン・ネタニヤフが首相に選出されると、シリアはレバノン(本章第2節で後述する通り、当時のレバノンはシリアの実効支配下にあった)とともに和平交渉に消極的な姿勢をとるようになった。そして同年6月にエジプトの首都カイロで開催されたアラブ連盟首脳会議において「和平は戦略的選択肢」であるとの姿勢を示した(Makovsky [1996])。この姿勢は、イスラエルが「公平且つ包括的和平」に応じない場合、シリアは和平交渉以外の軍事的、政治的、経済的な手段を駆使してイスラエルに妥協と屈服を迫るというもので、その基軸をなしたのが、シリアと同じく対イスラエル強硬路線を敷くレバノンやパレスチナのレジスタンス(muqāwama)組織との戦略的パートナー関係だった。

東アラブ地域の安定を左右するシリア・イスラエル関係

シリアの対イスラエル強硬路線は1970年代半ばまではエジプトとの二正面作戦を基本としてきた。だがそれはエジプトのイスラエルとの単独和平条約締結によって破綻し、以後シリアは長年にわたって軍事的劣勢を強いられてきた。こうした逆境のなか、Ḥ・アサド前政権は、レバノンやパレスチナ人への覇権伸張を企図することでイスラエルに対峙しようとする一方、ソ連やイランとの同盟を通じて、単独でイスラエルと軍事的に対峙する「戦略的均衡」(strategic parity)を作り出そうとした。しかし、とりわけ東西冷戦集結以降、軍事面では「防衛能力維持」(defensive sufficiency)がせいぜいであり、イスラエルに対する劣勢が払拭されることはなかった。

こうした事態に対処すべく、1990年代以降のシリアはレジスタンス組織への支援を強化し、この傾向はB・アサド政権の発足とともに加速した。東アラブ地域におけるシリアのプレゼンスは、2005年2月のレバノンでの「独立インティファーダ」(本章第2節を参照)の発生を受けて駐留シリア軍の完全撤退宣言を余儀なくされたことで弱まったかに見えた。だが、シリア(そしてイラン)によるレジスタンス組織への支援は、レバノン紛争(2006年7月~8月)でのヒズブッラー(ヒズボラ)の攻勢や、ガザ侵攻(2008年12月~2009年1月)を耐え抜いたパレスチナのハマースのさらなる台頭を通じて、その成果が徐々に現れ始めた。両紛争においてレバノン南部とガザ地区の双方からロケット弾攻撃を受け、その安全保障が物理的に脅威に曝されたことで、イスラエルは「南部郊外コンプレックス」(2)と称される危機感に支配され、その対応に苦慮することになった。

かくして、国家間戦争の現実味が遠ざかった1990年代以降の東アラブ地域において、シリアは対イスラエル強硬路線を「アウトソーシング」することでイスラエルに対する「新たな二正面作戦」を展開できるようになった。イスラエルはイランによる核開発とその軍事転用の可能性に強い警戒心を抱く一方で、2007年9月にはダイル・ザウル(ダイルアッズール)県のキバル軍事拠点を核開発施設と断じ、シリア領空を侵犯し、空爆・破壊した。また2010年には、米国とともに、シリアがスカッド・ミサイルをヒズブッラーに供与していると疑った。シリアが保有・開発しているとされる大量破壊兵器のレジスタンス組織への拡散の可能性の真偽は定かではないが、こうした危機意識や恐怖に乗じて、B・アサド政権はイスラエルに対して心理戦をしかけ、東アラブ地域における優位を確保しようとしたのである。

B・アサド政権の反転攻勢の結果、シリアとイスラエルの関係は単なる二国間関係という枠を越えて、これまで以上に東アラブ地域全体の安全を左右するものとなった。2000年3月に中東和平プロセスの枠組みのもとでの和平交渉が頓挫して以降も、両国はたびたび非公式に直接・間接交渉を行い、最近では2008年半ばにトルコの仲介のもとに間接交渉を持った。しかしそこでの議題は、ゴラン高原の返還を代償とした和平合意の締結といったシリアとイスラエルの二国間関係に限定されるものではなく、シリアとヒズブッラー、イランとの関係などにも及んだ(Akhbār al-Sharq, May 25, 2008、The Daily Star, May 28, 2008)。なぜならレジスタンス組織との交渉のチャンネルを持たないイスラエルは、シリアと「包括的」な対話を行う以外に、これらの組織の軍事的脅威に対処できないからである。総じて、B・アサド政権は、イスラエルとの交渉において、周辺諸国のレジスタンス組織をめぐる問題をも取り上げることによって、アラブ民族主義イデオロギーに依拠する「前線国家」としての面目を保ち、そのことを統治の正統性と結びつけるとともに、これらの問題にあたかも国内問題であるかのように覇権主義的に対処していったのである。

レジスタンス組織との戦略的パートナー関係

以上のようにシリアは、レジスタンス組織とともにイスラエルの安全保障に対する最大の脅威となっているが、他方で東アラブ地域の秩序を維持するうえで不可欠な役割を果たしてきたことを看過すべきでない。その役割とは、対イスラエル強硬路線を敷くレバノンやパレスチナのレジスタンス組織の「暴走」を抑止するというものである。

シリアはレバノンのヒズブッラーやパレスチナ諸派を武器・兵站、資金、そして外交といった面で支援することで、イスラエル国内の不安や恐怖を煽ってきた。にもかかわらず、Ḥ・アサド前政権とB・アサド政権にとって、イスラエルとレジスタンス組織が自国を巻き込むようなかたちで大規模且つ長期的な戦闘状態に入ることは好ましくはなかった。なぜなら、そもそもシリアは、米国の近代兵器によって武装したイスラエルに軍事的に対峙し得るだけの国防力を持たないため、全面戦争となれば敗北は必至で、そのことが政権にとって命取りとなりかねないからである。

つまり、シリアは、覇権主義に立脚した自国の東アラブ地域政策において有効だと判断した場合においてのみ、レジスタンス組織の武装闘争を奨励し、それ以外の場合においては「戦争なし、平和なし」(lā ḥarb, lā silm、al-Safīr, May 12, 2011)とでも呼ぶべき状態の維持に尽力し、そのもとで外交交渉や策略を推し進めてきたのである。また、レバノンやパレスチナのレジスタンス組織は武装闘争を行いつつも、自身への支援が滞るような政治変動、具体的にはシリアにおける体制転換や政策転換をもたらすような事態を可能な限り回避しようとしてきたのである。すなわち、シリアとレジスタンス組織の戦略的パートナー関係は、対イスラエル強硬路線における決定的勝利ではなく、闘争の継続そのものを目的化しているため、東アラブ地域の地政学的再編をもたらすような混乱を抑止し、そのことが皮肉なことにイスラエルの存続に寄与してきたのである。

B・アサド政権の「利用価値」

ところで、筆者は既発表論文(青山 [2005a])において、シリアと米国の関係を「友好的敵対」、ないしは「敵対的友好」に基づいていると述べた。シリアと米国は長年にわたり互いに敵視政策を取り合っており、一見すると両国関係は対立や非難の応酬によって彩られてきたかのようである。米国は1979年以来、イランなどとともにシリアをテロ支援国家(state-sponsored terrorism)に指定し、武器・軍民両用製品の輸出・販売制限、貿易・投資制限といった制裁を科す一方で、シリアも米国の中東政策を「新帝国主義」、「新植民地主義」などと批判してきたからである。

しかし、こうした対立は表面的なものに過ぎず、米国は、テロ支援国家のなかで唯一シリアと外交関係を維持し、対話を通じて妥協点を模索することで、自国の利益を維持・拡大しようとしてきた。対するシリアもまた米国との取引を繰り返すことで、東アラブ地域の覇者としての地位確保をめざしてきた。1990年代のシリアによるレバノン実効支配はこうした取引を経て実現したものだったし(Rabil [2001: 23])、9.11事件発生後にアル=カーイダの掃討をめざすようになった米国にシリアが情報提供などで協力し、米国高官から「〔シリアの協力は〕価値があり、米国人の生命を救ってきた」(ICG [2004a: 3])との高い評価を得たことは広く知られている。

互いの国益伸張を目的とした水面下の取引において、シリアは米国および西欧諸国の中東地域政策がもたらす不安定を助長するような政策の回避を期待されてきた。そしてレジスタンス組織の「暴走」抑止などを通じて、これに応えてきたḤ・アサド前政権およびB・アサド政権は、米国、さらには西欧諸国にとっては利用価値がある存在だったのである。

友好的敵対関係は、ジョージ・W・ブッシュ米政権が「テロとの戦い」と「民主化」を掲げて、中東地域への干渉を強め、シリアに対しても好戦的な姿勢をとることで大きく後退した。バラク・オバマ米政権のもと、状況は若干回復し、本章第2節で見るように、B・アサド政権はレバノン国内の対立への介入を通じて、地域におけるプレゼンスを改めて誇示し、欧米諸国もそれを黙認するようになった。「アラブの春」の波及を受け、欧米諸国は再び態度を硬化させ、B・アサド政権の統治の正統性を一方的に否定し、容赦のない制裁を加えた。たが、そのバッシングが決定打とならないのは、友好的敵対に基づく利用価値が依然としてあったためである。

欧米諸国には、イラクのサッダーム・フセイン政権やリビアのムハンマル・カッザーフィー政権を瓦解させたように、B・アサド政権を崩壊させるに充分な物理的な力を持っている。しかし、この力を無制限に行使しないのは、東アラブ地域の安全保障の不安定化を抑止するという役割を肩代わりしてきた政権の破壊によって、欧米諸国自らがこの困難な役割を果たす責任を果たさなければならなくなるからである。しかもこうした責任を負うことで得られる代償は、イラクやリビアと比してきわめて限定的である。シリアの石油の確認埋蔵量は2011年1月の段階で約25億バレル(US. Energy Information Administration [2011])であり、これはイラク(1,150億バレル)やリビア(464億バレル)の比ではない。また石油生産量も33万バレル/日で、263万バレル/日のイラク、50万バレル/日のリビアを下回っている(US. Energy Information Administration (http://www.eia.gov/、2012年9月閲覧))。

欧米諸国にとって、シリアの体制転換は、東アラブ地域における安定が担保されなければ、費用対効果が高く、多くのリスクを伴うのである。

2 レバノンへの関与:二つの国家、一つの人民

シリアは東アラブ地域において覇権主義的な政策を展開し、周辺諸国の政治に陰に陽に関与してきた。この関与は各国内のさまざまな政治勢力と戦略的パートナー関係を結ぶことで推進された。

レバノンにおいて、Ḥ・アサド前政権とB・アサド政権は、アマル運動、ヒズブッラー、マラダ潮流、バアス党、シリア民族社会党、レバノン民主党、レバノン・タウヒード潮流などと密接な関係を築く一方で、ムスタクバル潮流、進歩社会主義党、そして自由国民潮流と対立や和解を繰り返すことで、その内政に深く関与してきた(青山・末近 [2009: 42-45])。またパレスチナ人との関係においては、PFLP(パレスチナ人民解放戦線)、DFLP(パレスチナ人民解放戦線)、PFLP-GC(パレスチナ人民解放戦線・総司令部)、PPSF(パレスチナ人民闘争戦線)、PLF(パレスチナ解放戦線)、パレスチナ革命共産党、ファタハ・インティファーダ、ハマース、イスラーム聖戦などの拠点や基地をシリア国内に提供することで支援し、PLOを主導するファタハに対抗してきた(髙岡 [2008a] [2008b]などを参照)。とりわけハマースとは、2006年1月のパレスチナ立法評議会選挙での同組織の圧勝を受けるかたちで連携を強め、レバノンのヒズブッラーとともにイスラエルに対する「新たな二正面作戦」を展開した。この関係は「シリア革命」に対するパレスチナ人の共鳴に配慮したハマースが活動拠点をダマスカスからカタールの首都ドーハに移すまで続いた。これ以外にも、イラクとの関係において、Ḥ・アサド前政権は、フセイン政権の支配を逃れて国外で活動していたイスラーム・ダアワ党、SCII(イラク・イスラーム最高評議会)などを受け入れ、活動の場を提供してきた。フセイン政権崩壊後のイラク政治を主導するようになったこれらの組織、そしてムクタダー・サドル潮流は紆余曲折を経つつもB・アサド政権と良好な関係を維持した。

これらの組織との関係は、対イスラエル強硬路線、対欧米諸国関係などにおける利害の一致を基礎としている。しかし他方で、シリアは覇権主義的な志向ゆえ、対立や混乱が絶えない周辺諸国における政治主体間の対立関係に乗じて、東アラブ地域におけるプレゼンスを増大させようとしてきた。その最たる例がレバノンとの関係だった。

「二つの国家、一つの人民」

シリアとレバノンは、社会構成、文化、歴史的経験などあらゆる点において東アラブ地域のなかでもっとも近く、「二つの国家、一つの人民」としばしば言われてきた(3)。しかし、委任統治時代以降、両国が辿った経験は対照的だった。シリアは、アラブ民族主義をもって社会的亀裂を超克しようとする過程で、権力の一極集中化を推し進め、排除の論理で多様性を封印、安定を勝ち取った。これに対して、レバノンは、多様性を尊重する「宗派主義制度」(al-niẓām al-ṭāʼifī)を採用し、多数派支配ではなく、コンセンサスを前提とした政治運営をめざした。

宗派主義制度とは、イスラーム教やキリスト教の各宗派を公認宗派としたうえで、人口比に応じてそれぞれの宗徒に公職を比例配分し、コンセンサスを政策決定過程の中心に据えることを原則とする。同制度は社会の多様性を政治に反映させることを可能にするような優れた制度に思えた。だが、硬直的な公職配分は次第に宗派間の人口バランスの変化に対応しきれなくなり、国家の根幹に関わる重要な問題についてすらも、社会の多様性ゆえにコンセンサスに達することができなくなっていった。その結果、国内の不和は助長され、1975年から1990年にかけての内戦とそれに伴う国家崩壊の主な原因の一つとなった。

内戦は1989年に発効したターイフ合意(正式名、国民和解憲章)に基づき収束した。この合意は、宗派主義制度の廃止を「国民的・基本的目標」と位置づけていたものの、和解の条件として具体的に示されていたのは同制度の若干の改正のみだった(末近 [2006: 58])。このため、宗派主義制度が温存された内戦後のレバノンは、不安定化を抑止するための別の装置が必要となった。

この装置を提供したのが、ターイフ合意においてレバノンとの「特別な関係」を認められたシリアだった。内戦干渉を通じてレバノン国内に確固たる影響力を行使するようになっていたシリアは、この規定に基づき、軍・ムハーバラートを駐留させる一方で、レバノン・シリア同胞協力協調条約(1991年締結)など一連の二国間条約・協定を通じて外交権さえも掌握し、レバノンを「準植民地/準入植地」(quasi-colony、Rabil [2001: 23])化し、実効支配していった(4)。

「独立インティファーダ」の発生と対立激化

実効支配のもと、レバノンの政治主体はシリアに足繁く通い、Ḥ・アサド前政権との関係強化を通じて自国内での権力伸張をめざした。「ダマスカス詣で」(溝渕 [2010])などと言われたこうした行動は、レバノンの政治を安定化させるための必要悪とみなされた。だが、Ḥ・アサド前大統領の死とB・アサド大統領の登場を契機に、シリアとの関係を見直すべきだとの論調が徐々に高まり、実効支配の脱却をめざす動きが目立ち始めた。

この動きを一気に加速させたのが、2005年2月のラフィーク・ハリーリー(以下R・ハリーリー)元首相(当時前首相)暗殺事件だった。対イラク政策をめぐってB・アサド政権との対立を深める米国のジョージ・W・ブッシュ政権や、イラク戦争後のパワー・ポリティクスにおいて橋頭堡を確保したいと考えるフランスのジャック・シラク政権と連携してシリアの影響力排除を画策していたとされる元首相の暗殺は、シリアの犯行と推定され、欧米諸国のバッシングを一気に強めた。またレバノン国内では駐留シリア軍の完全撤退、二国間関係の是正、元首相暗殺を含む一連の要人暗殺(未遂)・爆破事件の調査と真相究明を求める「独立インティファーダ(民衆蜂起)」(レバノンの国の象徴であるレバノン杉にちなんで「杉の木革命」と呼ばれた)が発生した。

欧米諸国と「独立インティファーダ」の圧力を受け、2005年4月、B・アサド政権は駐留シリア軍の完全撤退を宣言し、その対東アラブ地域政策は大きく後退したかに見えた。だが、その後のレバノンでは、シリアとの関係、レジスタンス組織の武装解除の是非、R・ハリーリー元首相暗殺事件に代表される一連の要人暗殺(未遂)・爆破事件の調査と裁判、宗派主義制度のもとでの公職の争奪をめぐる対立が激化した。

この対立は3月14日勢力、3月8日勢力と呼ばれた二つの政治同盟の二極対立として展開した。3月14日勢力は反シリア派(親欧米派)と目され、R・ハリーリー元首相の次男サアド・ハリーリー(2009年12月~2011年6月首相在任。以下S・ハリーリー)が指導するムスタクバル潮流、キリスト教マロン派のレバノン軍団、ドゥルーズ派の進歩社会主義党などからなっていた。彼らは、外交関係樹立などを通じたシリアとの対等な二国間関係の樹立を求めるとともに、レジスタンス組織の武装解除を通じた国防戦略の構築を主唱した。また国連主導による暗殺(未遂)・爆破事件の調査と、自らの主導のもとに国連が開設した準国際法廷であるレバノン特別法廷での容疑者の裁判を主張し、多数決支配に基づく公職人事、法律改正、制度運用をめざした。

一方、3月8日勢力は親シリア派とみなされ、ヒズブッラー、アマル運動、自由国民潮流などからなっていた。彼らはターイフ合意が定めたシリアとの「特別な関係」の維持を訴えるとともに、レジスタンス組織の維持を強調した。またレバノン特別法廷ではなくレバノン国内の司法のもとでの暗殺(未遂)・爆破事件の調査・裁判を主張し、コンセンサスに基づく公職人事、法律改正、制度運用をめざした。

親シリア路線の「復活」

3月14日勢力と3月8日勢力の対立は、宗派主義制度がコンセンサスを必要とし、また対立そのものが是々非々の非妥協的なものだったため、レバノン国内では決着しなかった。このことがレバノン国内の問題を国際問題化させる結果となり、3月14日勢力を支援するサウジアラビア、欧米諸国と、3月8日勢力と戦略的パートナー関係を結ぶシリア、イランといった国々の干渉を招いた。

「テロとの戦い」と「民主化」を振りかざし、好戦的な外交政策を展開したブッシュ米政権が国際社会を主導し、シリアが欧米諸国のバッシングへの対応に苦慮していた2006年初めまでは、対立は、3月14日勢力に優位なかたちで推移した。しかし、2006年1月のパレスチナ立法評議会選挙での同組織の圧勝、同年7月のレバノン紛争でのヒズブッラーの攻勢、さらには同年11月の米中間選挙での共和党敗北によるブッシュ政権のレイムダック(死に体)化により、「テロとの戦い」が後退し、欧米諸国の干渉が弱まると、形勢は逆転した。2008年5月、「均衡崩壊の戦い」(al-Ḥayāt, May 12, 2008)と呼ばれる政変で、3月8日勢力は民兵を決起させ、3月14日勢力を軍事力で圧倒した。そして、2009年8月に進歩社会主義党が3月14日勢力を脱退したのを機に、3月8日勢力が政治の主導権を握るようになったのである。

こうした変化に反応するかたちで、シリアは2009年半ばに3月14日勢力を後押ししていたサウジアラビアとの関係改善に踏み切り、この両国は「SS均衡」(muʻādala ss、Naharnet, September 9, 2009)と呼ばれた協調態勢を敷いた。シリアは「SS均衡」のもと、ワリード・ジュンブラート進歩社会主義党党首やS・ハリーリー首相(当時)といった政敵に「改悛」を求め、それを実現させた。彼らはR・ハリーリー元首相暗殺をめぐるシリア関与への嫌疑を「誹謗中傷」(Akhbār al-Sharq, December 14, 2009)、「過ち」(al-Sharq al-Awsaṭ, September 6, 2010)と認め、それぞれ2010年3月と4月に「ダマスカス詣で」を行い、シリアとの対立解消を余儀なくされたのである。

この「改悛」によってシリアが「無罪放免」となると、今度はヒズブッラーがR・ハリーリー元首相暗殺事件の容疑者として浮上し、レバノン内政が再び混迷した。これに対して、シリアは2010年末、「SSイニシアチブ」(mubādara ss、Naharnet, November 26, 2011)と呼ばれる取引をサウジアラビアに持ちかけ、さらなる介入を試みた。このイニシアチブは、2011年1月の3月8日勢力の閣僚辞任によるS・ハリーリー内閣の瓦解で反故となったため、その詳細は公表されなかった。だが、この取引でB・アサド政権は、シリアからヒズブッラーへの武器供与停止、パレスチナ難民キャンプ外でのパレスチナ人の非武装化支持、対イスラエル和平交渉再開の意思表明の見返りとして、レバノン特別法廷からのレバノン政府の「撤収」を宣言させようとしたとされる(青山 [2010])。

2011年6月、S・ハリーリー内閣に代わって、ナジーブ・ミーカーティー内閣が発足した。ミーカーティー首相はレバノン国内では中道派と位置づけられたが、携帯電話事業への参入などを通じて台頭したビジネスマンで、ラーミー・マフルーフとも近しい関係にあると言われている。また、「独立インティファーダ」以降初めて3月8日勢力が多数派を構成し、3月14日勢力は入閣を拒みが下野した。そのため、同内閣はシリアに対して協調的だとみなされた。「独立インティファーダ」によって実効支配の断念を余儀なくされたB・アサド政権はかくして、対イスラエル強硬路線におけるレジスタンス組織との戦略的パートナー関係と同様、レバノン内政をも「アウトソーシング」することで費用対効果の高い覇権主義的な対東アラブ政策を推し進めていくかに見えた。

「地域の活断層」シリア

B・アサド大統領は2011年10月30日、ロシア国営放送第1チャンネルのインタビューに出演し、次のように答えた。

シリアは地理的、地政学的、歴史的な側面で特別な地位を占めており、文化、宗教、宗派、エスニシティなど、中東のほとんどすべての構成要素の結節点である。それはあたかも活断層であり、この活断層の安定を揺るがそうとするいかなる試みも、大地震をもたらし、地域全体がその被害を受けることになるだろう。(SANA, October 30, 2011)

これまで見てきた通り、シリアはアラブ・イスラエル紛争やレバノン内政への関与を通じて周辺諸国の安定や安全保障に少なからぬ影響を与えてきた。それゆえにシリアにおける政治変動が同国内で完結することなく、東アラブ地域全体に波及する可能性があることは明らかだった。その意味でシリアを「地域の活断層」だとするB・アサド大統領の言葉は説得力を持つものであり、反体制勢力が体制打倒をめざすのであれば、政権掌握後の国内の政治体制や社会関係の青写真を示すだけでは不充分で、シリアを地政学的にいかに位置づけるかというビジョンを周辺諸国や国際社会に明示する必要があった。またシリアの体制転換をめざす諸外国も、それがシリアの覇権主義的な政策、さらには東アラブ地域全体の安全保障にどのような衝撃を与え得るのかを考慮することを迫られている。

注

(1)シリアとイスラエルの二国間交渉の詳細についてはRabinovich [1998]に詳しい。

(2)南部郊外とは、レバノンのヒズブッラーの最大の拠点であるベイルート県南部郊外(ダーヒヤ)のこと。

(3)レバノンの社会的特性については青山・末近 [2009: 4-9]を参照。

(4)シリアによるレバノン実効支配により、シリアとレバノンの政治主体は互いに絡み合うかたちで関係を強め、「権力の二元的構造」とでも言うべき一体的な政治構造を持つに至った。その詳細については青山・末近 [2009]を参照されたい。

第3章 反体制勢力の「モザイク」

これまで二つの章にわたって、B・アサド政権の政治構造や対東アラブ地域政策に焦点を当てることで、その支配のしくみを明らかにしてきた。しかし、シリア政治の全体像を把握し、その行方を展望するには、政権だけでなく、それに対抗する政治主体の実態を理解する必要がある。とりわけ「アラブの春」波及によって体制転換が予定調和的に語られるなか、シリアの政治変動の成否は、将来の政権の受け皿になると考えられている反体制勢力にかかっているといっても過言ではない。

シリアに多種多様な反体制組織が存在・活動していることは日々の報道でも指摘されている。そのなかには、シリア・ムスリム同胞団や、シリア国民民主連合を構成するアラブ社会主義連合民主党、バアス党民族指導部派、アラブ社会主義運動アブドゥルガニー・アイヤーシュ派、アラブ社会民主主義バアス党、シリア民主人民党といった既存の組織だけでなく、リーバール・アサド(リフアト・アサド前副大統領の息子)のシリア民主主義自由機構、アブドゥルハリーム・ハッダーム前副大統領が指導的役割を果たすシリア国民救済戦線といったḤ・アサド前政権およびB・アサド政権と袂を分かった勢力もいる。また「アラブの春」波及以降は、シリア国民評議会、民主的変革諸勢力国民調整委員会、シリア・クルド国民評議会、変革解放人民戦線、そして自由シリア軍といった組織や政治同盟が新たに台頭した。

彼らはいかなるイデオロギー、組織のもとに活動し、また互いにどのような関係を築いてきたのか? 彼らは「独裁政権」、「宗派独裁」とのレッテルを貼られる政権に対して、「民主的」、「包括的」(catch-all)な存在なのか? 本章では、こうした問いに答えるため、話を再び国内に戻し、反体制勢力の類型化を通じてその実態に迫るとともに、既発表論文(酒井・青山編 [2005: 25-70]、青山・末近 [2009: 115-138]など)に依拠してB・アサド政権下での活動の経緯を概観する。

1 交錯する類型

シリア社会が、宗教・宗派、民族・エスニック集団、地域、経済的機能、階級などにおいて多様性に富んでいることを踏まえると、そこでの反体制勢力も社会的亀裂に沿って理解することが適切であるように思える。しかし、第1章第1節および第4節で見たとおり、シリアの政治主体はB・アサド政権も含めて、社会的亀裂に沿って組織を形成しているというよりは、社会的亀裂の超克を通じて影響力や規模を伸張してきた。むろん、冒頭であげた組織のうち、シリア・ムスリム同胞団とシリア・クルド国民評議会はそれぞれイスラーム教スンナ派、クルド民族という属性が大きな意味を持っているが、それ以外の組織にはそうした特徴は見られないのである。

反体制勢力、さらにはそれを包摂するシリアのすべての政治組織・活動家を類型化するには、政治制度、歴史的経緯、イデオロギーや運動面での志向などを踏まえた別のアプローチが必要である。

反体制勢力の法的地位

シリアの政治組織を類型化するうえで、何よりもまず留意しておかねばならない第1の基準は、B・アサド政権下における法的地位である。なぜなら、この点を踏まえることなしに、シリアの反体制勢力がなぜB・アサド政権によって弾圧されているのかを理解することはできないからである。

反体制勢力は、その多くが体制外にその身を置いているがゆえに非合法だと思われがちである。しかし法的基準に着目すると、2011年8月の政党法施行の前後で、シリアの政治組織の類型は異なった様相を見せていることに気づく。

政党法施行以前のシリアには、政治組織を公認するための法制度が整備されていなかった。そのため、合法、非合法という分類は不可能であり、その活動が既成事実化しているか否かという点から、公認、非公認という分類ができるのみだった。ここで言う公認組織とは、人民議会に議席を持ち、閣僚を輩出している進歩国民戦線の加盟政党であり、非公認組織とはそれ以外のすべての政治組織ということになるが、このことは非公認組織のすべてが政治活動を認められていなかったことを意味するわけではない。なぜなら非公認政党はさらに以下の二つに分けられたからである。

第1に、公認政党である進歩国民戦線加盟政党の「反主流派」、ないしは「離反者」と目される組織(ないしは「反主流派」が進歩国民戦線に加盟している組織)である。これらの組織の多くは、進歩国民戦線加盟政党と同一名を名のることで、その活動は戦線加盟政党によって既成事実化している「主流派」の活動の一環とみなされてきた。

例えば、シリア共産党を名のる政党は進歩国民戦線内のウィサール・ファルハ・バクダーシュ派とフナイン・ニムル派のほかに、政治局派(その後シリア民主人民党に改称)、カースィユーン派(その後、シリア共産主義者統一国民委員会を経て、人民意思党に解消)が存在する。またバアス党には、アラブ社会民主主義バアス党や民族指導部派といった反主流派がある。さらにアラブ社会主義者運動にはアイヤーシュ派、アラブ社会主義連合党にはアラブ社会主義連合、アラブ社会主義連合民主党、そしてシリア民族社会党にはインティファーダ派、バースィール・ダフドゥーフ派といった反主流派がある。これらの反主流派は、指導者・活動家が逮捕されることはあったが、活動を常に黙認されてきた。

第2に、それ以外の非公認政党である。そのなかには、アラブ革命労働者党、共産主義行動党、民主統一党(Partiya Yekîtiya Demokrat、PYD)、シリア・クルド民主統一党(イェキーティー)、シリア・クルド・イェキーティー党、シリア・クルド・ムスタクバル潮流、シリア人権監視団、シリア民主主義自由機構、イスラーム民主無所属潮流など、過去数年間にその活動が確認されているだけでも100余りの組織がある。またこれらの組織のなかにも、例えばシリア・クルド民主党(アル・パールティー)のアブドゥルハキーム・バッシャール派、ナスルッディーン・イブラーヒーム派のように同一名を名のる組織が多く存在する。

以上が政党法施行以前のシリアの政治組織の法的地位だが、唯一例外があった。それはシリア・ムスリム同胞団である。1980年代までシリア国内最大の反体制組織だった同組織は、1980年7月8日に施行された1980年法律第49号において「ムスリム同胞団に所属するすべての者は罪人であり、死刑に処される」と定められ、非公認ではなく、非合法組織となった。

なお政党法施行以前、政治組織を含む政府機関、企業法人以外の団体は、1958年法律第93号(協会民間団体法)に基づいて認否がなされた。だが同法は、慈善目的での資金拠出、シリア国内での非営利活動、社会問題労働省による監督などを規定するものだったため、それに基づいて公認申請を行う政治組織は、「本省の管轄外で……法的規定の適応外である」(al-Ḥayāt, May 11, 2001)として却下されることが常だった。

公認組織、非合法組織

「アラブの春」波及を受けて政党法を施行すると、反体制勢力の法的地位はより厳しいものとなった。法律そのものの内容については第4章第2節で見るが、これにより、シリアの政治組織は、公認(合法)組織、非合法組織という二つの類型に分けられることになった。

公認(合法)政党は、進歩国民戦線加盟政党に加えて、政党法のもとに認可された新党(2012年5月の段階で9党)も含まれることになった(青山 [2012b])。つまり、長年にわたって存在しなかった野党がシリア政治に現出したのである。

一方、政党法施行以前の非公認政党のうち、公認政党の「反主流派」と目される組織の一部は、公認組織として事実上認定され、活動を活発化させた。その筆頭にあげられるのが、人民意思党(旧シリア共産党カースィユーン派)、シリア民族社会党インティファーダ派である。両党は2011年7月、変革解放人民戦線という政治同盟を結成し、体制内改革を主唱、第10期人民議会(2012年5月)で6議席を獲得するだけでなく、入閣を果たした(青山 [2012b] [2012c])(1)。

しかし、これ以外の政治組織、すなわち政党法施行以前は活動が明示的に禁止されていなかった非公認政党は、シリア・ムスリム同胞団と同様、認可を受けていない非合法となってしまった。これらの組織に対して、B・アサド政権は大規模な摘発活動を行っていないが、そのメンバーたちはこれまで以上に弾圧の危険に曝されることになったのである。

その他の類型化基準

シリアの政治組織を類型化する第2の基準はイデオロギー潮流であり、近代以降の政治史のなかで興隆したアラブ民族主義、マルクス主義、シリア民族主義、クルド民族主義、イスラーム主義、そしてその他(少数宗派・エスニック集団のアイデンティティに依拠したイデオロギーなど)に分類できる(Darrāj and Bārūt eds. [1999] [n.d.])。

主な反体制組織をこの類型に当てはめると、アラブ民族主義には、アラブ社会民主主義バアス党、バアス党民族指導部派、アラブ社会主義者運動アイヤーシュ派、アラブ社会主義連合、アラブ社会主義連合民主党、アラブ革命労働者党が含まれる。マルクス主義には、シリア民主人民党、人民意思党、共産主義行動党が含まれる。シリア民族主義には、シリア民族社会党インティファーダ派、同バースィール・ダフドゥーフ派が含まれる。クルド民族主義には、PYD、シリア・クルド民主統一党(イェキーティー)、シリア・クルド・イェキーティー党、シリア・クルド・ムスタクバル潮流がある。イスラーム主義には、シリア・ムスリム同胞団やイスラーム民主無所属潮流が含まれる。その他には、シリア・アッシリア運動、スィルヤーニー民主運動といった少数宗派組織、イデオロギー性のないシリア人権監視団が含まれる。

第3の基準は組織形態であり、政治結社、非政治的結社(人権擁護団体、文化会議など)に大別できる。前述した政治組織はそのほとんどが政治結社であるが、非政治的結社に含まれる組織としては、シリア人権監視団のほかに、シリア人権委員会、シリア人権機構(SWASIAH)、シリア人権協会、シリア人権ネットワークといった人権擁護団体、そしてジャマール・アタースィー民主的対話会議などの文化会議(本章第2節を参照)がある。

第4の基準は活動拠点であり、シリア国内、国外(欧米、周辺諸国)に拠点を持つ組織に分けられる。前述した政治組織のほとんどが国内に活動拠点を置きつつ、在外支部を持っている。ただしシリア人権監視団、イスラーム民主無所属潮流、シリア・ムスリム同胞団、シリア人権委員会は国外にしか活動拠点を持っていない(ないしは国内の拠点を失って久しい)。

第5の基準は活動方針である。これは、体制との対峙のありよう、変革の速度、そして外国との関係という三つの基準をもって多元的に類型化される。体制との対峙のありようとは、その存在の承認の是非を意味し、是認する場合は体制内改革、否定する場合は体制転換が活動方針の基軸となる。変革の速度とは、漸進的政治プロセス、平和的抗議行動、武装闘争といった戦術を意味する。そして外国との関係とは、外国の介入拒否、政治的介入是認、軍事介入是認といった選択肢からなる。

シリアの反体制勢力のほとんどは、その時々の政治状況に応じて柔軟に活動方針を変えてきた。政権との関係が良好で、比較的自由に活動ができる場合においては、体制内改革、漸進的政治プロセス、外国の介入拒否といった穏健な方針が採用され、国内外の情勢変化のなかで政権が態度を硬化させたり、弾圧が強まったりすれば、体制転換、武装闘争、軍事介入是認に向かって急進化した。シリアの政治史を俯瞰した場合、武装闘争を通じて体制転換をめざす動きは、1970年代後半から1980年代にかけて国内で政府やバアス党の要人・施設などを狙った武装闘争を行ったムジャーヒドゥーン(その後シリア・ムスリム同胞団に合流、末近 [2005: 262]を参照)と自由シリア軍以外にはほとんどほぼ皆無で、独立当初から1970年11月まで繰り返された軍事クーデタにおいても暴力が用いられることはほとんどなかった。また外国との関係に関して、反体制勢力は、「もっとも強固かつ深刻なかたちでアラブ人の敵意と拒否の姿勢を体現」(Rabinovich [1998: 14])したシリア社会の反イスラエル、反欧米感情を擁護するという立場から外国の介入を嫌う傾向があった。だが、2005年2月のレバノンのR・ハリーリー元首相暗殺を契機に、B・アサド政権が欧米諸国の激しいバッシングに曝され、イラクのサッダーム・フセイン政権と同じ道を辿るといった観測がなされるなか、外国の支援を積極的に利用して体制転換をめざすべきだとする「ネオ・リベラーリーユーン」(neo-lībrālīyūn、新自由主義者、青山 [2005c: 50])が現れた。そして第5章において詳しく見るとおり、「アラブの春」波及後の混乱のなかで、シリア国民評議会や自由シリア軍が台頭すると、外国の介入を是認する動きは一気に強まった(2)。

**

以上にあげた5つの基準は、実際の政治において雑多な組織を糾合する際の結節点になることもあった。例えば、イデオロギー潮流の共通性は、シリア国民民主連合、シリア・イスラーム戦線、シリア・クルド民主同盟、シリア・クルド民主戦線、シリア・クルド国民評議会といった政治同盟に求心力を付与した。しかし、前述した基準のもとに一類型をなすすべての政治組織を包摂する政治同盟が結成されることは決してなかった。なぜなら、これらの基準は、互いに重層的に交錯し、その結果、シリアの反体制勢力は限りなく細分化されてきたからである。この交錯は、シリア社会を分節化する社会的亀裂の「交差」(第1章第4節)に似ており、反体制勢力を類型化するための基準は、社会的亀裂と同様、反体制組織の影響力や規模を伸張するための政治的道具として機能したのである。

2 反体制運動の高揚

B・アサド政権成立以前のシリアにおいて、反体制勢力は長らく低迷していた。その最大の理由は、Ḥ・アサド前大統領による容赦ない暴力と絶対的な指導力を前に、「彼の存命中は反体制運動を「モラトリアム」するという暗黙の合意が、すべての反体制勢力の間でなされてしまった」(1999年9月7日、ラタキア市での筆者によるリヤード・トゥルクへのインタビュー)からだった。

しかし、絶対的な指導者と目されていたḤ・アサド前大統領の死は、活動を「モラトリアム」してきた反体制勢力にとって転機となった。改革志向を誇示することで正統性を高めようとしたB・アサド政権は、前政権とは対称的に、反体制勢力に対して寛容な態度で臨み、自らが設定した「レッドライン」に抵触しない限りはその活動を黙認・放置した。その「レッドライン」とは以下4点からなっていた――①政権の存在そのものを否定しない、②政権が進める改革を先取りするような言動を控える、③在外勢力や外国と結託しない、④地下活動を行わない(青山 [2005b: 42]、島崎 [2005: 11])。しかも「レッドライン」に抵触した組織や活動家に対する弾圧も必要最低限にとどめられた(酒井・青山編 [2005: 56])。反体制勢力は、こうした変化を自身の要求を実現するための好機と捉え、再び活動を活発化させた。

「ダマスカスの春」

2000年7月にB・アサド政権が発足してから2011年3月に「アラブの春」が波及するまでの約11年間のなかで、反体制運動は3度高揚した。

最初の高揚は、B・アサド政権発足後間もない2000年7月から2001年9月にかけて生じ、「ダマスカスの春」と呼ばれた。この運動は活動主体、組織形態、政治目標といった点でそれ以前の反体制運動と大きく異なっていた。

活動主体については、それまでの運動がシリア・ムスリム同胞団やシリア国民民主連合加盟政党といった組織によって主導されてきたのに対し、「ダマスカスの春」は、前政権に不満を持ちながらも、沈黙を余儀なくされていた弁護士、医師、作家、教師、研究者など「有識者」と称される人々によって担われた。政治目標については、体制転換ではなく「市民社会」の確立が前面に押し出された。そして活動形態については、政治結社とは一線を画す文化会議(muntadā thaqāfī)という場が設けられた。市民社会の確立をめざす運動体、ないしは市民社会の構成機関と位置づけられるこの会議は、主催者の自宅で定期的に会合を開き、有識者を招聘し、政治、経済、社会、宗教といった問題に関する講演を行わせ、その内容について出席者が自由に討論することを目的としていた。

「ダマスカスの春」における改革要求は、2000年9月にミシェル・キールー、アーリフ・ダリーラ、ブルハーン・ガルユーンら有識者99人が連名で発表した「99人声明」と翌1月に1,000人以上が署名した「基本文書」によってその骨子が示された。この二つの声明は、「アラブの春」波及後に声高に要求されることになる非常事態令の解除、政治犯の釈放、国外逃亡者・追放者の帰国許可、法治国家の実現、一般的諸自由の保障、政治的・イデオロギー的多元主義の保障、そして市民社会活性化を目的とする諸組織(市民社会再生諸委員会)の発足などを求めていた。

有識者はこの改革要求を具体化させるべく、国民対話会議(ダマスカス郊外県サフナーヤー市)、ジャマール・アタースィー民主的対話会合(ダマスカス県)、文化クラブ(ラタキア市)、タルトゥース対話会議、ヒムス対話会議などを次々と立ち上げた。しかし、文化会議内では、政治への関与の是非や反体制的な言説の是非をめぐって次第に意見の対立が表面化しいった。また「エリート主義」(al-Ḥayāt, January 21, 2011)と批判されたその活動は、社会に対してまったく開かれておらず、社会運動としての発展の可能性を見出すことはできなかった。

各地で発足した文化会議に対して、B・アサド政権は当初同調的な姿勢を示し、黙認した。しかし文化会議の活動が本格化するにつれて内部対立が激化すると、これに乗じて態度を硬化させた。文化会議を政治治安部の規制対象とした政権は、2001年6月末から9月にかけて、主導的な有識者を1人ずつ逮捕し、その無力化を図っていった。

「カーミシュリーの春」

第2の高揚は、カーミシュリー事件に端を発する「カーミシュリーの春」と呼ばれたクルド民族主義勢力の反体制運動である。カーミシュリー事件とは、2004年3月に発生したシリア現代史上初のクルド人による民衆暴動で、3月12日にハサカ県カーミシュリー市で予定されていた地元サッカー・チームとダイル・ザウル県所属のチームとの対戦直前に起きた、両チーム・サポーター(地元のクルド人とダイル・ザウル県から訪れたアラブ人)のスタジアム内での衝突に端を発していた。この衝突は、まもなく市全土に拡大、暴徒化した民衆に警察・武装治安部隊が無差別発砲を行うに至り、事態は争乱の様相を呈した。また事件発生を受け、ハサカ市、アレッポ市、アレッポ県アフリーン市、同アイン・アラブ市、ダマスカス県ドゥンマル区(ワーディー・マシャーリーウ)などで、クルド人が連日のようにゼネストやデモを組織し、カーミシュリー市での暴動の真相究明を要求するとともに、クルド人に対する差別の撤廃を訴えた。B・アサド政権はこれら一連の暴動に対して警察・治安部隊を動員し、同月半ばまでに弾圧したが、その間、30人以上が死亡、約130人が負傷し、約1,700人の市民が逮捕された(青山 [2006: 194-195])。

「カーミシュリーの春」は当初は、有識者が主導した「ダマスカスの春」とは対象的に、大衆の集団心性に根ざした自然発生的な運動だと思われていた。だが、2010年10月に、シリア・クルド・イェキーティー党のフアード・アリークー前書記長によって計画・指導されたと証言する元ムハーバラート工作員の映像がインターネットを通じて公開されると(Kull-nā Shurakā’, October 16, 2010)、クルド民族主義勢力による組織的な動員があったと認識されるようになった。またこの民衆暴動を機に、クルド民族主義勢力は「シリアにおけるすべてのクルド政党」の名で結束し、連日共同声明を発表、事件の真相究明、市民への無差別発砲・逮捕の停止と関係者の処罰、犠牲者家族への補償、逮捕者の釈放を要求していた。

「カーミシュリーの春」は二つの点でシリア政治史において画期的なことだった。第1に、政治主体と社会が一体となって抗国家社会運動を展開した点、そして第2に、一つのイデオロギー潮流(クルド民族主義)のもとに身を置くほとんどすべての組織が大同団結した点である。すなわちこの運動は、クルド人という民族性が社会的亀裂と反体制勢力を細分化する基準の一切を超克した点で、それまでの限定的な政治同盟、動員と異なっていた。

しかし、「カーミシュリーの春」が体制転換ではなく、体制内改革を求める運動だったことが、B・アサド政権に弾圧の好機を与えてしまった。クルド民族主義勢力は、暴徒に自制と暴力の停止の呼びかけ、政権に協調的な姿勢を示すことで、彼らにとっての悲願であるクルド問題の民主的解決に向けた交渉のきっかけを作ろうとした。なぜなら、B・アサド大統領は2002年8月にシリアの国家元首としては44年ぶりとなるハサカ県への公式訪問を行い、地元のクルド人有力者らを前に改革を約束していたからである(Ṣawṭ al-Akrād [2002])。

ここで言うクルド問題とは、「合法的」な制度、政策、法律のもとでのクルド人に対する体系的な差別・抑圧を意味し、具体的には「例外的統計」と「アラブ・ベルト」構想という二つの施策を指す。例外的統計は、1962年8月施行された1962年法律第93号に従って、同年10月にハサカ県で実施された人口統計の再調査を意味する。当時のハサカ県における急激な人口増加を近隣諸国からのクルド人の密入国と不法滞在の結果と断じ、「住民台帳の純化」(Human Rights Watch [1996: 38])を目的に実施されたこの調査では、約12万のクルド人が「外国人」、ないしは「マクトゥーム」(maktūm、戸籍に記載されていない者、住民台帳に登録されていない者を意味する)とみなされ、シリア国籍を剥奪された。現在、国籍を持たないクルド系住民の数は275,000~28万人に達するとされ、うち約20万人が「外国人」、残る75,000~8万人が「マクトゥーム」と推計されている。

一方、アラブ・ベルト構想は、1960年代半ばにバアス党政権によって策定され、ハサカ県内のラアス・アイン市西部からイラク国境に至る全長約275キロメートル、幅約10~15キロメートルの地域に住むクルド人農民を追放し、アラブ人農民に国営のモデル農村を建設させることを目的とした。この構想は、1960年代後半から1970年代前半に実施され、数万人のクルド人が土地没収と強制移住の対象となった。また同構想の一環として、ハサカ県やアレッポ県ではクルド語起源の市・村名のアラビア語名への変更や、公の場でのクルド語による会話の禁止などが行われた(Human Rights Watch [1996, 12-13, 27-30, 40, 51-61]、Jamʻīya Ḥuqūq al-Insān fī Sūrīya [2003: 6]、McDowall [1992: 123] [2000: 475-477])。

クルド民族主義勢力は、暴動沈静化に敢えて協力することで、ハサカ県での大統領の約束の履行を促そうとした。しかし、事態収拾に成功したB・アサド政権が、協力への代償として彼らの要求に応えることはなかった。2004年5月末、バアス党シリア地域指導部は、クルド民族主義勢力に政治活動の停止を通達し、活動家を散発的に逮捕するなど抑圧的な姿勢をとった。

「ダマスカス宣言」運動

第3の高揚は「ダマスカス宣言」運動、ないしは「第2次ダマスカスの春」と呼ばれる動きである。この運動は2005年2月のレバノンのR・ハリーリー元首相暗殺事件に端を発する「独立インティファーダ」とそれに伴う欧米諸国のB・アサド政権へのバッシングを追い風として発生した運動で、以下の2点を特徴としていた。

第1に、これまでさまざまな対立を繰り返し、まとまりを欠いていた反体制勢力がイデオロギー潮流や活動拠点を越えて大同団結した点である。「ダマスカス宣言」運動は、国内のアラブ民族主義政党、マルクス主義政党、クルド民族主義政党、そして「ダマスカスの春」を主導した有識者が糾合して結成していた基本的自由人権擁護国民調整委員会に、国外のシリア・ムスリム同胞団が支持を表明することで準備され、2005年10月に、国内外のほぼすべての反体制組織・活動家が署名した「ダマスカス国民民主変革宣言」(通称「ダマスカス宣言」)が発表されたことで最高潮に達した。

第2に、「ダマスカスの春」や「カーミシュリーの春」とは対象的に、B・アサド政権の打倒を明確に掲げ、体制転換を通じて政治の変革をめざした点である。「ダマスカス宣言」は、非常事態令の解除、政治犯の釈放、国外逃亡者・追放者の帰国許可、一般的諸自由の保障、クルド問題の民主的解決、例外的法律の廃止などを要求する一方で、これらを実現するためのプロセスとして、「権威主義・全体主義の廃止」を明確に掲げ、B・アサド政権の打倒への意思を示すとともに、体制転換後の政治ビジョンとして、民主主義の実現、イスラーム教の尊重、自由選挙の実施などを標榜した。そして、体制転換後の政権の受け皿として自らを組織化すべく、2006年8月までに執行機関にあたるダマスカス宣言フォローアップ調整委員会(11人。リヤード・サイフ元人民議会議員が議長)と、意思決定機関にあたるダマスカス宣言国民会議(220人。フィダー・ハウラーニーが議長)を発足させた。

しかし、「レッドライン」に抵触したこの運動に対するB・アサド政権の反応はきわめて厳しいものだった。当局は2005年半ば以降、指導者を次々と逮捕・起訴する一方、会合会場を包囲するなどして、活動そのものを強制的に阻止しようとした。政権発足以来の改革志向とは相容れないこうした姿勢をとった背景には、レバノン実効支配の放棄によって弱体化さが指摘されていたB・アサド政権が弱腰の姿勢を見せられなかったという事情があった。

しかし「第2次ダマスカスの春」の失敗を決定づけたのは、反体制勢力の足並みの乱れだった。これはアブドゥルハリーム・ハッダーム副大統領(当時)の離反をきっかけにしていた。

レバノンのR・ハリーリー元首相と個人的に親しい関係にあったハッダーム副大統領は、同首相暗殺へのB・アサド政権の関与が推測されるなかで次第に政権と距離を置くようになり(ないしは排除されるようになり)、2005年12月末に離反を宣言してパリに逃れ、反体制活動家に転身した。メディアなどでB・アサド政権の批判を繰り返した彼はほどなく、西欧諸国を拠点とする反体制勢力と接触を重ね、2006年6月、シリア・ムスリム同胞団などとともにシリア国民救済戦線という新たな政治同盟を発足させ、B・アサド政権打倒に向けた運動を指導したのである。しかしこれにより、反体制勢力は旧政権高官を含む政治同盟との連携の是非をめぐって内部対立を激化させ、「ダマスカス宣言」の実現をめざす陣営とシリア国民救済戦線に分裂してしまった。

シリア政治を理解することの困難

「アラブの春」が波及する以前のシリアで高揚した三つの反体制運動を見ると、反体制勢力がその目標を達成するにあたっていかなる課題を抱えていたのかが明らかになる。

「ダマスカスの春」は、「シリア革命」においてその実現がめざされることになる改革要求を網羅的に提示した点で高く評価できるものだった。だがそれは政治運動として展開することを躊躇する一方、社会への浸透度がきわめて低かったがゆえ、この改革要求を具体的にどう実現するのかという視座を欠いていた。

「カーミシュリーの春」は、反体制勢力と社会成員が一体となって抗国家社会運動を展開した点でシリア現代史上稀な出来事だった。しかし、この運動は政権打倒ではなく、体制内改革をめざしていたため、それが体制転換運動に急進化した場合に、動員力を維持できるかどうかが不確実だった。またそれはクルド人の民族性に多くを依拠しており、シリア社会全体を包摂するようなより全国規模の抗国家社会運動に発展するための求心力を備えていなかった。

「ダマスカス宣言」運動は、B・アサド政権打倒という明確な政治目標を掲げ、既存のほとんどすべての反体制勢力の大同団結を実現した点で、これまでの反体制運動を一新させた。なぜなら、これによって彼らはB・アサド政権に対抗し得る「包括性」を誇示できたからである。しかし、この運動は体制転換および政治的ビジョンの具体的な実現方法を明示しておらず、「ダマスカスの春」と同様、社会への拡がりを欠いていた。

筆者は第1章で、B・アサド政権の政治構造に着目し、同政権が必ずしもアラウィー派の「宗派体制」と断定できないと述べた。しかし、周知のとおり、欧米諸国の政府やメディアは、シリア社会の多様性に囚われ、その政情を宗教・宗派という側面から理解しようとする傾向が強い。この文脈において、アラウィー派の「独裁」を本質とするB・アサド政権に対抗する反体制勢力は、すべての宗教・宗派を代表した包括的な存在(ないしは多数派のイスラーム教スンナ派を代表した存在)だと思われがちである。しかし反体制勢力の実態を見ることで明らかになったのは、彼らが宗教・宗派、民族性・エスニシティ、地域などに起因する社会的亀裂に沿って自らを組織してはいないという事実である。むろん、彼らのなかにはB・アサド政権をアラウィー派の「宗派独裁」と批判したり、シリアの政治対立を「宗派対立」と認識したりする者もいる。しかしこうした言説は、B・アサド政権が大多数の国民を代表していないこと強調するための修辞的な効果を持つ反面、発言した当人が分節化されたシリア社会の一部分しか代弁し得ないことを暗示させる。宗教・宗派をもってシリア政治を理解することが意味を持つとするなら、それはシリア社会の分節化を促すという点のみであり、それによって反体制勢力の正統性は貶められるのである。

注

(1)人民意思党のカドリー・ジャミール党首、シリア民族社会党インティファーダ派のアリー・ハイダル党首が2012年6月、それぞれ経済問題担当副首相兼国内通商消費者保護大臣、国民和解問題担当国家大臣に就任した(現代中東政治研究ネットワーク(https://cmeps-j.net/wp-content/uploads/2018/07/syria_cabinet_2012.pdf、2021年12月閲覧))。

(2)シリアの主な政党、政治組織、政治同盟については青山・末近 [2007: 62-72]などを参照。

第4章 「アラブの春」の波及

これまでたびたび指摘した通り、「アラブの春」が波及して以降のシリアをめぐる言説は、「独裁政権」対「民衆革命」という二項対立に即して展開されるものが多い。そしてそこでは、既存の体制を「悪」、反体制運動を「善」とする勧善懲悪のもと、体制転換が生じて然るべきだという予定調和が前提とされ、この枠組みから外れるような事情は見過される傾向にあった。確かにシリアでは日々、多くの市民が弾圧によって命を落としており、そのことは免罪の余地がない。しかしその一方で、「シリア革命2011」と銘打って始まった抗議運動は、混乱なかで武装闘争へと変容する一方、諸外国の干渉を招いており、感情論や「アラブの春」の通俗的ステレオタイプに依拠するだけでは到底理解し得ない。

筆者は既発表論文(青山 [2012d])で、2011年3月以降のシリア情勢を、運動の主体や政権への対峙のありようを異にする幾つかの局面に分けて解説した。本章および第5章では、このアプローチを踏襲し、「アラブの春」波及後の情勢を、改革要求運動、体制打倒運動、「政治化」、「軍事化」、「国際問題化」という5つの局面に大別し、混乱の諸相を詳しく見ることにする。これら5つの局面は、理解しやすいように時系列的に配列されているが、明確な時期区分はなく、それぞれの表出の度合いを変化させつつ同時並行的に展開してきた。本章ではこうした局面のなかの第1局面である改革要求運動と第2局面である体制打倒運動としての側面に着目し、第3、第4、そして第5局面については第5章で詳説する。

1 改革要求運動

「アラブの春」のシリアへの波及は、アラブ諸国のなかではもっとも遅く、チュニジアでの政治変動が始まってから3ヶ月を経た2011年3月半ばのことだった。中東でもっとも厳格な権威主義体制を敷くと言われてきたB・アサド政権に対する抗議行動は、「民主化ドミノ」がついにシリアにも到達したと認識され、権威主義支配の「辺境」に位置するチュニジア、エジプトで発生した「革命」が、ヨルダン、アルジェリア、イエメン、バハレーンを経て、リビア、サウジアラビア、シリアに至り、地域全体を「民主化」に導くという周辺革命論にも似たシナリオが思い描かれた。

「アラブの春」の原動力である人々の怒りがどのように鬱積し、「恐怖の壁の破壊」が生じたかについては、メディアなどで広く議論されてきたが、それは約言すると以下のようなものになろう。すなわち、世界経済の迷走に伴う失業率上昇や、物価高騰に伴う経済の困窮、政権長期化による高官(およびその近親者)の汚職や特権階級化が、世代別の人口構成において多数派を占める青年層の疎外感を強め、彼らはSNSをはじめとする最新技術を通じて怒りを共有し、爆発させた、というものである。

こうした見方の是非については各国での検証を必要とするが、似たような状況はシリアでも多かれ少なかれ見出すことができた。B・アサド大統領の支配は、これまでにも述べた通り、バアス党政権の系譜を引いており、30年にわたって絶対的指導者として独断的な統治を行ってきた父Ḥ・アサド前大統領からの権力世襲によって誕生した。経済に目を向けると、過去数年間のGDP成長率は4~5%台と堅実な伸びを見せ、リーマンショックの衝撃を回避していたが、インフレ率は2009年が3.7%、2010年が4.12%と上昇を続けていた(Akhbār al-Sharq, January 6, 2011、Markaz al-Tawāṣul wa al-Abḥāth al-Istrātījīya [2011])。失業率は8.5%(2008年推計)とさほど高くなかったが、81%の大学卒業生が就職するまでに4年もの時間を要しているとのデータがあった。人口構成に関して言うと、全人口約2000万人に占める19歳以下の割合は51.2%(2004年統計)に及び、人口増加率(年平均増加率)も2.45%と高い(al-Maktab al-Markazī li-l-Iḥṣāʼ (http://www.cbssyr.org/、2012年9月閲覧)、al-Thawra, August 19, 2010)。ちなみにインターネット普及率は2011年の推計で19.8%とされる(Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com/、2012年9月閲覧))。

B・アサド政権のしたたかな対応

シリアへの「アラブの春」の波及は、過去約10年に及ぶB・アサド政権の外交面での成功と精緻な予防的措置ゆえに時間を要した。「テロとの戦い」や「民主化」を振りかざすジョージ・W・ブッシュ米政権のバッシングを退けて以降、B・アサド政権は戦略的パートナーであるパレスチナのハマースやレバノンのヒズブッラーと連携し、域内での影響力を増大させ、そのことが国民から一定の評価と指示を得ていた(青山・浜中 [2009])。その一方で、チュニジアやエジプトで政変が起きると、B・アサド政権は硬軟織り交ぜた政策を次々と打ち出し、デモの抑止に努めた。2011年1月に社会支援国民基金を設立し、同年末までに42万世帯に対して100~120億ポンドの給付金を支給することを決定するなどして、「ばらまき」政策を実施した(Akhbār al-Sharq, January 14, 2011, Kull-nā Shurakāʼ, January 14, 2011)。またフェイスブックでデモを呼びかける「シリア怒りの日」や「シリア革命2011」といったグループが開設され、デモを呼びかけると、インターネットでの閲覧規制を強化するとともに、B・アサド政権支持者がこれにデモに反対するグループを立ち上げ、対抗した。こうしたグループがB・アサド政権によってつくられたのか否かを断定することはできないが、政権支持者による積極的な意思表明は、市民のデモ参加を躊躇させるにはきわめて効果的だったと考えられる。

こうした予防的措置に加えて、B・アサド政権は軍やムハーバラートの結束を強化し、有事に備えた。B・アサド政権は、イブラーヒーム・フワイジャ元空軍情報部長、アリー・アスラーン元参謀総長、アリー・ドゥーバー元軍事情報局長、ムハンマド・フーリー元空軍情報部長を人民宮殿(大統領府)実務局顧問として敢えて復職させ、軍とムハーバラートの統制に務めた(Kull-nā Shurakāʼ, February 4, 2011)。彼らは、Ḥ・アサド前大統領がB・アサド大統領への権力移譲を進める過程で、その政治手腕ゆえに同大統領の支配を脅かす可能性が危険視され、退職に追い込まれていた面々であり、現在もなお軍や治安組織に「子飼い」を擁しているとされる。B・アサド大統領は、反体制運動に対峙する過程でこれらの「子飼い」が政権に反旗を翻す危険を排除するため、懐柔したのである。

B・アサド政権は硬軟織り交ぜた政策により、3月半ばまでシリアでは大規模なデモは発生しなかった。フェイスブックでは「シリア怒りの日」と銘打って2月4、5日に全国規模のデモが呼びかけられたが、参加者は1人もなかった。チュニジア、エジプト、リビアの民衆との連帯を呼びかける集会は散発的に見られたが、いずれも数十人規模で、そこでの要求もシリア内政に触れることはなかった。

「インターネット革命」?

「インターネット革命」とも称された「アラブの春」は、フェイスブックに代表されるSNSが大きな役割を果たしたと言われる。しかし権威主義体制のもと、監視、密告、裏切りが日常化するアラブ諸国において、赤の他人がSNSを通じてデモへの参加を呼びかけたとしても、市民が易々と応えるとは考えられない。「インターネット革命」は、インターネットそのものではなく、仮想空間における反体制活動の存在を実際のデモと結びつけて報道する衛星テレビ放送や、口伝(くちこみ)などの「伝統的」な意思疎通手段に依るところが大きい、というのが現地情勢に精通した専門家の一般的な見方である。

このことはシリアにも当てはまった。シリアでのデモは、チュニジア、エジプトで掲げられた「国民は政権打倒を望む」というスローガンを落書きした10~16歳の子供たち約30人が3月初めにダルアー市で逮捕されたことに端を発していた。子供たちは反体制ブロガーでも情報智民(netizen)でもなく、「アラブの春」を連日報道する衛星テレビ放送に感化されていたに過ぎなかった。子供たちの家族は「チュニジアやエジプトでのデモの影響を受けて、個人的動機で落書きしただけ」(Kull-nā Shurakāʼ, March 6, 2011)と弁明し、情状酌量を求めた。しかし、デモ波及に神経をとがらせていた当局はこの陳情に耳を貸さず、子供たちを厳罰に処し、家族や地元住民の不満を煽った。そしてフェイスブックでデモが呼びかけられた(と衛星テレビ放送が報じた)3月15日に発生した散発的デモにおいて彼らの怒りが爆発し、当局の弾圧を招いたことが、犠牲者の遺族だけでなく多くの市民の怒りを増幅させた。かくしてデモと弾圧の悪循環が生じ、ラタキア市、タルトゥース県バーニヤース市、ダマスカス郊外県ドゥーマー市、ヒムス市、ヒムス県タルビーサ市、同県ラスタン市、同県タッルカラフ市、ハサカ県カーミシュリー市などで次々と騒乱が起こったのである。

「シリア革命」の発生は、B・アサド政権下の政治腐敗や経済格差を解消したいという、社会に内在する改革志向を背景としていた。しかし街頭デモというその表現形態は、衛星テレビ放送での「アラブの春」の実況放送などがデモンストレーション効果として作用することで生じたものだった。それゆえ、街頭での示威活動が改革志向を具現する最善の手段であるか否かをめぐっては、シリア社会でも意見が分かれるところだった。

むろん、これは怒りの源泉がなかったことを意味しない。B・アサド政権が長期化するなかで反体制勢力への締めつけを次第に強化していったことは第3章第2節で述べたが、それだけでなく、政権と「特別な関係」を持ったビジネスマンの台頭は、経済格差や社会格差の存在を示していた。その一例として、ダマスカス県在住の知人は次のように述べた。

農民の土地は、安全保障を理由に接収され、その後ビジネスマンに払い下られた。バアス党政権はそもそも農民や労働者を代弁する政権だったのに、今や彼らを食い物にしている……。B・アサドは大統領として農民とビジネスマンの仲介者となるべきだった。だが彼は後者の側について市民を弾圧してしまった。(2011年9月22日、ダマスカス県での筆者によるインタビュー)

進まない内政改革

B・アサド政権による容赦のない弾圧にもかかわらず、デモは当初、体制打倒というよりはむしろ体制内改革の実施を求めていた。ダルアー市やドゥーマー市などで発生したデモのほとんどは、「アッラー、シリア、自由のみ」といったスローガンのもと、非常事態令解除、政党法の制定、憲法改正、政治犯・言論犯の釈放、地方行政法の改革など、具体策を通じた社会的不正の是正がめざした。また「国民は体制打倒を望む」といった過激なスローガンはさほど目立たず、怒りの矛先は「マフルーフよ、出て行け」というように、政権内の腐敗の象徴とされてきた人物に向けられた。

B・アサド政権はこうした動きに対して二つの点を強調してきた。第1に、シリアが置かれてきた厳しい国際環境のもとで内政改革が不充分だったことを素直に認め、改革の深化を求める国民感情に理解を示す点である。この自己批判の精神に基づき、同政権は、デモが発生したダルアー市やドゥーマー市など地方都市の使節団と会談する一方、暴力を調査する委員会を設置し、真相究明を約束した。また3月下旬から4月初めにかけて、ダルアー県のファイサル・クルスーム県知事とヒムス県のムハンマド・イヤード・ガザール県知事を解任し、4月14日にはムハンマド・ナージー・アトリー内閣を総辞職させ、アーディル・サファル内閣(1)を発足させて、改革への意思を示そうとした。

第2に、改革実施のさらなる遅れと弾圧を正当化するための「陰謀論」の展開である。B・アサド政権は「武装犯罪テロ集団」や「過激なサラフィー主義者」が改革の深化を平和的に求める国民のなかに紛れ込み、破壊活動を通じて治安と安定を脅したによって、軍・ムハーバラートに多大な人的被害が生じたとの発表を繰り返す一方、彼らから押収したとされる武器、弾薬、携帯通信機器を公開した。また外国の支援を受けて、国内で破壊活動を行ったと証言する逮捕者の映像を放映し、イスラエル、米国、ハッダーム前副大統領、レバノンのS・ハリーリー前首相率いるムスタクバル潮流らの関与を疑った。B・アサド政権が改革を唱えるばかりで実行に移さないなか、改革要求運動はその要求を次第に過激化させていった。

デモの震源地から見た政権の姿

ところでデモが激しく行われた地域の事情を見直すと、そこには二つの共通点があることに気づく。第1の共通点は、これらの地域出身の政権高官の地位に近年大きな変化が生じていた点である。その典型がダルアー県、バーニヤース市、ヒムス県である。

ダルアー県出身者として知られているのがルストゥム・ガザーラ准将とファールーク・シャルア副大統領である。前者は2005年までレバノン実効支配を統括(レバノン駐留シリア軍治安偵察機構課長)してきたが、レバノン駐留シリア軍が撤退を余儀なくされた2005年半ば以降、レバノンの権益から切り離され、軍事情報局ダマスカス郊外県課長として国内の治安維持を担当してきた(その後2012年7月に政治治安部長に就任)。またシャルア副大統領も1984年以来外務大臣を務めてきたが、同じく対レバノン政策の後退の責任をとらされるかたちで、2006年2月に名誉職である現職に異動となった。

バーニヤース市は、アブドゥルハリーム・ハッダーム前副大統領の出身地であり、国内最大規模を誇る石油精製施設の同市への誘致は彼の存在なしには語ることができない。第3章で触れた通り、彼は「盟友」だったレバノンのR・ハリーリー元首相暗殺後に反体制活動家に身を転じ、2005年末に国家反逆罪と汚職を追及され、現在は欧州で亡命生活を送っている。

ヒムス県は、ムスタファー・トゥラース元国防大臣およびB・アサド大統領の妻アスマー・アフラスと関係が深い。ヒムス市郊外のラスタン市出身のトゥラース元国防大臣は30年以上にわたって同職のほか、軍・武装部隊副司令官、一等中将、バアス党シリア地域指導部メンバーを兼務し、Ḥ・アサド前政権時代の「ナンバー2」、B・アサド政権の「ご意見番」的な存在だった。2004年の勇退後、長男のフィラース・トゥラースがマース経済グループを率いてシリアの経済界を主導する一方、次男のマナーフ・トゥラース准将が共和国護衛隊第105師団司令官を務めた。だが、ムスタファー・トゥラース元国防大臣はリフアト・アサド前副大統領による1980年代半ばのクーデタ未遂の顛末を暴露した自伝『シリアを揺るがした3ヶ月』を出版するなど、トゥラース家の地位低下への不満を暗示するような行動をしばしば繰り返した。その後2011年に甥の息子であるアブドゥッラッザーク・トゥラース中尉が自由シリア軍のファールーク大隊の司令官として国内で反体制武装闘争を指導するようになり、フィラース、マナーフも2012年に離反した(al-Sharq al-Awsaṭ, July 13, 2012)。

アスマーは、1970年代末から1980年代半ばにかけてシリア・ムスリム同胞団が主な活動拠点とし、長らく冷遇されてきたアレッポ県、ヒムス県、ハマー県など中北部の名望家であるアフラス家の子女として英国で育ち、2001年にアサド家に嫁いだ(2)。この結婚を契機に、アスマーのいとこのタリーフ・アフラスが経営するアフラス・グループは、投資会社、商社、食品加工業者などからなるシリア有数の企業グループとして脚光を浴びることになった。

政権高官が自らの権力基盤を確保するため公職を濫用し、近親者や地元の支持者に利権を配分していることは広く知られている。それゆえ彼らの異動や政治的立場の変化がこの利権配分に何らかの影響を与え、地盤地域の住民に疎外感を感じさせていたとしても不思議ではないのである。

第2の共通点は、激しいデモが行われた地域、とりわけダマスカス郊外県、ヒムス県が、過去数年にわたって他の地域に比べて厳しい抑圧に曝されてきた点である。両県は2004年から2008年にかけて、サラフィー主義者への弾圧がもっとも激しかった地域である。イラクでアル=カーイダが反米武装闘争を激化させ、レバノンでファタハ・イスラームが暗殺・破壊活動を行っていたこの時期、シリア国内でも同様の事件が頻発し、2008年9月には、ダマスカス県南部のカッザーズ地区(3)にある軍事情報局パレスチナ課施設前で車に仕掛けられた爆弾が爆発し、複数の軍人が死傷した。

しかしこれら一連の動きへのB・アサド政権の対応は両義的だった。B・アサド政権は東アラブ地域の安定を脅かす勢力に対して断固たる態度で臨む意思を表明していたが、その背後には同政権の存在が常に見え隠れしていた。とりわけファタハ・イスラームは、シリアの治安機関がイラクへの潜伏を計画していたサラフィー主義者をレバノンに送り込んで結成させたと言われている。これが事実だとすると、B・アサド政権は自らの地域政策を推進するために利用してきたサラフィー主義者を切り捨てたことになる。そしてこのような裏切りがサラフィー主義者を過激化させ、その不満が彼らを輩出・庇護してきた地域住民の共感を呼んでいたと考えられるのである。事実、2008年7月、収監先のサラフィー主義者がサイドナーヤー刑務所(ダマスカス郊外県)で暴動を起こし、20人以上が殺害されるという事件が起きると、これに抗議して、被害者の家族・近親者がヒムス市で座り込みを行った。

2 体制打倒運動

改革要求運動として始まった抗議デモは、B・アサド政権の弾圧に反発するかたちで徐々に過激化し、2011年4月半ばになると、「国民は体制打倒を望む」、「出て行け、バッシャール」といったスローガンのもと、B・アサド政権の退陣をあからさまに主唱するようになった。これに伴い、運動の規模も拡大し、ダマスカス県とアレッポ市を除くほとんどすべての都市や農村で金曜日の礼拝後に散発的なデモが発生し、多くの市民が参加するようになった。またイスラーム暦のラマダーン月にあたる2011年8月には激しい弾圧にもかかわらず、各地で連日連夜デモが続けられ、その様子はユーチューブ、フェイスブック、反体制活動家が管理するストリーミング・テレビ、そして衛星テレビ放送を通じて配信・報道された。

抗議デモの質的変化と規模拡大において主導的な役割を果たしたのが「調整」(アラビア語で「タンスィーク」(tansīq)、ないしは「タンスィキーヤ」(tansīqīya))と呼ばれる運動体だった。「調整」は、弾圧により地下活動を余儀なくされ、その実態には不明な点が多いが、パン・アラブ日刊紙『ハヤート』(al-Ḥayāt, July 4, 2012)によると、彼らは最前線でデモを行う「活動家」、インターネット上で活動する「調整者」、活動家と調整者をつなぐ「アジテーター」、という三つの活動層からなる複合体だという。

彼らは、ダルアー調整、ドゥーマー調整、タダームン(ダマスカス県)調整など自らが活動領域とする都市名、村名、そして街区名などを冠して活動した。また地域間の連携をとるため、地元調整諸委員会、シリア革命調整連合、シリア革命総合委員会、シリア革命調整連立といった緩やかなネットワークを形成していった。

国外から指導される「革命」

「調整」の動員を通じて「シリア革命2011」と称された抗議デモは最盛期を迎えた。だがその活動をめぐっては、「革命」の信頼を奪うような不審な点がいくつか見られた。

第1の点は、主要な活動拠点が当初からシリア国内ではなく、レバノン、トルコ、エジプト、米国など国外に置かれていたという事実である。シリアでのデモは、社会的・政治的に疎外された若者による先端技術を駆使した反体制運動という「インターネット革命」のイメージに沿ったものだった。だが「アラブの春」で政権交代を経験したほかのアラブ諸国とは対象的に、シリアの「調整」の主導的メンバーはその多くがムハーバラートの逮捕を逃れて国外に避難していた。その代表がパン・アラブ日刊紙『シャルク・アウサト』(al-Sharq al-Awsaṭ, April 21, 2011などを参照)によって「革命の英雄」として紹介されたラーミー・ラフマである。マラーッズ・ウムラーンというハンドル・ネームを持つラフマは、「アラブの春」がシリアに波及する前の2011年初め、当局の逮捕を恐れてレバノンに逃れ、その後シリア国内の活動家が送ってくる映像や情報をベイルートから配信するようになったという。ラフマに関する報道が本当だとすると、シリアのデモは国外から指導されていたことになり、外国の支援を受けた「武装犯罪テロ集団」がデモを利用しているというB・アサド政権の主張が説得力を持ってしまう。

事実、デモは必ずしもフェイスブックで呼びかけられた日時に実施されなかった。「シリア革命2011」では当初、金曜日、火曜日、そして祝日・記念日にデモを呼びかけられた。しかし、金曜日以外にデモはほとんど発生せず、場所もフェイスブックの呼びかけと一致していないことが多かった。こうしたズレを修正するため、フェイスブックではその後、金曜日のデモが呼びかけられるのみとなり、会場も「シリアのすべての地域で」という曖昧な表現となった。

衛星テレビの過剰報道

第2の点は、シリアでの混乱を報道するジャズィーラやアラビーヤといった衛星テレビ放送の報道姿勢である。両局は、デモ参加者や活動家が撮ったとされる映像を配信し、デモの規模や弾圧の状況を実況的に報じることを特徴としていた。だが2012年3月中旬に現地で取材をした東京新聞の田原牧(田原 [2011: 276])によると、「複数の市民は「中部のホムス[ヒムス]や南部のダラア[ダルアー]などデモの発生場所が異なるのに、同じ映像がしばしば使い回されている」と首をかしげた」という。このような事実確認を欠いた「垂れ流し」報道が意図的に行われていたかどうかは検証を要するが、「アラブの春」を報道するスタッフには、「政権を交代させるという明確な意図をもって報道した」、「放送の中立を守ることも大事であるが、それよりも人々が望むことを放送することがジャーナリストの責務である」という、ジャーナリズムを逸脱した姿勢を持つ者がいたことは知られているところである(千葉 [2012: 21])。

こうした過剰報道に乗じるかたちで、「調整」とB・アサド政権は「メディア戦争」などと呼ばれる情報戦を繰り広げた。

活動家は、チュニジアの「ジャスミン革命」におけるムハンマド・ブー・アズィーズィーや、エジプトでカイロ警察の拷問に倒れた若者ハーリド・サイードがそうだったように、2011年4月に軍・治安部隊に拘束され、拷問を受け死亡したとされるダルアー市出身のハムザ・ハティーブ少年の遺体の写真や映像を公開し、彼を「革命の英雄」に祭り上げた(アッバース [2011: 25]、国枝 [2011: 24-25)。また反体制勢力は、その後も虐殺による犠牲者だとして子供の遺体を撮影したさまざまな写真や映像を公開し、抗議デモには体制批判のスローガンなどを顔にペイントした幼児らを動員した。対する、B・アサド政権は、こうした動きを「煽動メディア」と痛烈に批判し、中東調査会の髙岡豊研究員によると、国営のシリア・アラブ・テレビなどでは検証番組が企画され、ジャズィーラが、軍・治安部隊の攻撃を受ける同じモスクの別カットの映像をダルアー市とヒムス市での弾圧の映像だと報じていたといった事実を暴露していった。

「メディア戦争」の激化は、弾圧による被害の深刻さを知らしめる一方、フェイスブックやユーチューブを通じて発せられる「市民の声」の信頼を貶めていった。その最たる例が、ヒムス市の女性教師ザイナブ・ヒムスィーをめぐる騒動である。

彼女は2011年8月17日にヒムス市で何者かに誘拐され、1ヶ月後の9月17日、頭と四肢と切断されたその遺体が当局から家族に引き渡された。反体制活動家の兄との身柄交換を目的とする政権の犯行と断じられたこの事件をめぐって、SNSなどでは当局の非道な行為に関する付加情報や決起・連帯を求める呼びかけが飛び交った。しかし10月4日、ヒムスィーは突如シリア・アラブ・テレビに出演し、こうした一連の動きが事実に基づいていないと暴露したのである。この騒動は、シリア政府が反体制勢力を貶めるために仕組んだ罠だったのかもしれない。だが、その一方でなりふり構わず政権批判を行う「調整」の姿勢は、国内の混乱を助長しているだけとの非難を免れなかった。

デモ弾圧

「調整」による組織的なデモに対して、B・アサド政権は主に三つの施策を通じて、その沈静化を試みた。

第1の施策は言うまでもなく弾圧である。これは平和的デモ調整法(2011年立法令第54号、2011年4月22日)とテロ撲滅三法(2012年法律第19、20、21号、2012年7月2日)を法的根拠として行われた。

平和的デモ調整法は、欧米諸国のデモ規制法をもとに作成され、平和的デモ権を「シリア憲法が保障する基本的人権の一つ」と位置づけ、デモ主催者が内務省に実施許可を求めることなどを明文化した。またデモが「実施許可の制限を超えた場合」、デモ中止を要請できる権限を内務省に付与するとともに、違反者に対して刑事法に基づく罰則を定めた。テロ撲滅三法は、「テロ行為」を「人々の間で混乱をもたらし、治安を麻痺させ、国家のインフラに損害を与え、武器・爆弾などをもって恐怖を与えるすべての行為」、「テロ組織」を「テロ行為を目的とした3人以上の集団」とそれぞれ定義し、そのメンバーと協力者に刑事罰(最高で無期懲役刑)に処することなどを定めた。

非常事態令解除と国家最高裁判所廃止(いずれも2011年4月22日)を受けるかたちで制定・施行されたこれらの法が、体制の維持・強化を目的としていたことは誰の目からも明らかだった。なぜならこれらの法は、非常事態令のもとで超法規的に行われてきた弾圧に代えて、通常法のもとでの「合法的」な弾圧を通じて反体制運動を封じ込めるための布石だったからである。事実、マーヒル・アサド准将が率いる第4機甲師団と共和国護衛隊、そしてシャッビーハによる弾圧は、これらの法律の施行とともに段階的に激化した。

「シャッビーハ」とは

ところで、シャッビーハ(shabbīḥa)は、エジプトの革命のバルタギーヤ(baltagīya)と同様、政権を支える「得体の知れない存在」として、反体制勢力によってその活動を非難されてきた。第1章第5節では、シリアの政治構造において、彼らがビジネスマンとともに、第三層とでも呼ぶべき新たな非公的主体をなしていると述べたが、ここでこのシャッビーハについて詳しく述べておきたい。

シャッビーハという言葉は、もともとシリアの地中海岸の方言で「想像しがたいことを行う(幽霊のような)人」を意味する言葉で、シリアがレバノン内戦への干渉を始めた1970年代半ばに、B・アサド大統領のおじ(前大統領の異母兄)のマーリク・アサドが地中海岸地域で結成した武装犯罪集団を指す隠語として用いられるようになった。彼らはシリアやレバノンで密輸、人身売買、麻薬栽培・販売といった犯罪行為に関与してきたとされ、現在は、大統領のいとこのファウワーズ・アサドやヌマイル・アサドが率いる組織が広く知られている。その数は25,000人とも10万人とも言われるが、実数は明らかでない。彼らは時にその悪行や横暴ぶりによって政権と対立することもあるが、政権中枢との「特別な関係」によってその存在を黙認されているがゆえ、既存の体制を擁護する行動を(意識的であれ、無意識的であれ)とる傾向が強い(al-Ḥayāt, July 10, 2012、al-Sharq al-Awsaṭ, April 12, 2011、SyrianRevolution.org, March 26, 2011、AFP, October 6, 2011)。

「シリア革命」の弾圧を側方支援した彼らは金で雇われていたとされ、その日当は平日で2,000~5,000シリア・ポンド(約40~100ドル)、デモが行われる金曜日の日当は7,000~1万ポンド(140~200ドル)に達したと推計される(al-Sharq al-Awsaṭ, August 31, 2011、Reuters, June 8, 2012)。彼らはその残忍さをもって国民の恐怖を煽るだけでなく、軍にも匹敵する強大な好戦性を誇示することで、軍やムハーバラートを牽制し、離反を抑止することにも少なからず寄与した。

しかし混乱が激化するなかで、反体制勢力は、B・アサド政権の高官や支持者をさす用語として、この言葉を拡大解釈していった。反体制勢力のなかには、軍服や制服ではなく民間人の衣服を着て、武力弾圧にあたる私服のムハーバラート要員や熱狂的な政権支持者だけでなく、B・アサド政権への支持を惜しまない閣僚、人民議会議員といった政権高官、さらにはB・アサド政権を支持する非武装の一般の市民さえもシャッビーハと呼び、その殺害を正当化する者さえあった。

「上からの改革」

第2の施策が、「包括的改革プログラム」と言われる「上からの改革」である。B・アサド政権は、「アラブの春」波及から約半月後の2011年4月初め、以下の施策を次々と講じていった。

-

-

- 2011年政令第49号(2011年4月7日):「外国人」とみなされてきたクルド人へのシリア国籍付与を定めた。これに基づき「外国人」として登録されていたクルド人約20万人のうち約36,000人が国籍取得申請を行った。だが国籍を取得できたのは1,000人程度だった(青山 [2011: 50])。

- 2011年法令第100号(政党法、2011年8月4日):それまで未整備だった政党認可の法的手続きを法制化した。同法の骨子は以下のとおり。①政党とは本法律に基づいて結成され、平和的、民主的な手段をもって政治生活への参与をめざす組織を指す(第1条)。②宗教、部族、地域に依拠した政党、人種・エスニシティ差別に基づく政党は結成できない(第4条)。③政党は軍事的、準軍事的な機構を持つことはできず、いかなる暴力の行使、暴力による脅迫、暴力の煽動も行ってはならない(第4条)。④党員は最低1,000人とし、その内訳は14県の半分以上にそれぞれ党員の5%以上が戸籍を登録していなければならない(第4条)。⑤党は外国人から資金を受けてはならない(第14条)。⑥政党は、法律によって解体することができる(第30条)。⑦進歩国民戦線加盟政党は公認政党とみなす(第30条)。

- 2011年法令第107号(改正地方行政法、2011年8月23日):「権力と責任の非中央集権の実現、民主主義の原則のための権力と責任の人民への集中」をめざし、地方自治体の権力や権限を拡大し、地方自治体の経済、社会、文化などの自主開発を担うことを保障した。また地方自治体に開発計画策定、実行の権限を与えた。

- 2011年法令第108号(新情報法、2011年8月28日):情報法作成委員会が法案を作成、視聴覚・活字・インターネット・メディアを「自由と責任のバランスのもと」に調整することを最大の目的とし、報道の自由、言論の自由を保護するために活動する無所属の機関、国民情報会議の設置を定めた。出版や情報発信をめぐる刑罰に禁固刑ではなく、罰金刑を科すことを定める一方、国民統合、国家安全保障、啓示宗教の教義に抵触する出版物、宗派主義的分断、犯罪、暴力行為、テロを唱導する出版物、軍・武装部隊に関する無許可の情報掲載や報道を行う出版物を発禁処分とするとの文言が盛り込まれた。

- 統一地方選挙(2011年12月12日投票):県議会、市町村議会の17,588議席を争うため、42,889人が立候補した(SANA, October 5, 2011, November 30, 2011)。

- 新憲法(2012年2月27日施行):シリア・アラブ共和国憲法草案準備委員会が作成した新憲法草案を、2012年2月26日に国民投票により承認(4)、28日にB・アサド大統領が布告第94号によって27日付で施行した。1973年憲法との主な相違点は以下の通り:①バアス党を「社会と国家を指導する党」とした前衛党規定の削除し、「国家の政治体制は政治的多元主義を原則とする」との文言を明記(第8条)。②「イスラーム教は大統領の宗教である」、「イスラーム法は立法の主要な法源である」という文言に加えて、「国家はすべての宗教を尊重する」との文言を明記(第3条)。③集会、平和的デモ、ストライキ権の保障(第44条)。④大統領(任期7年)の再任を一度に限定(第155条)。⑤大統領就任資格年齢を34歳(B・アサド大統領の就任時の年齢)から40歳への引き上げ(第84条)。⑥バアス党が指名する大統領候補の信任投票に代えて、人民議会議員35人以上が推薦する大統領候補の国民投票による大統領選出(第85条)。

-

なお、包括的改革プログラムには国民対話が重要な政策とされ、そのために準備が繰り返されている。だが、これは混乱収拾後の和解プロセスにおいて、B・アサド政権主導のもとに推し進められることが意図されており、本書脱稿時(2012年10月末)において実施段階には至っていない。

これら一連の改革措置は、政治構造に何らの変化を及ぼしていないがゆえに、制度的民主主義への移行を担保する訳ではない。しかし、実施された改革政策はそのいずれもが反体制勢力によって要求されてきたものであり、B・アサド政権は、少なくともデモの原因となった不満をこれで取り除いたと主張できるようになった。

政権による動員力の誇示

第3の施策は、大規模な体制支持デモによる動員力の誇示である。

「アラブの春」波及以降、シリア国内で発生した最大規模の反体制デモは、2011年4月17日のヒムス市での弾圧犠牲者の追悼デモで、参加者数は同市の人口(約60万人)の3分の1にあたる20万人以上に達したと考えられている。しかしこの数字は、「ダマスカス宣言」運動の指導者の1人ムハンマド・ナジャーティー・タイヤーラの個人的な見解に基づいており、実際には「1万人程度」(al-Ḥayāt, April 18, 2011)だった。また、反体制勢力の誇張や衛星アラブ放送の過剰報道とは裏腹に、地方都市や農村で発生したシリアの抗議デモは、散発的かつ短時間のものがほとんどで、エジプトの首都カイロやイエメンの首都サナアでのデモに比してきわめて小規模だったことが知られている。

こうした事実を受け、B・アサド政権はデモ参加者が少数派に過ぎないことを内外にアピールすべく、2011年3月29日の「100万人民衆大行進」(SANA, March 29, 2011)を皮切りに、ダマスカス県をはじめとする主要大都市で大規模集会を幾度となく開いた。武装集団と軍・治安部隊の市街地での戦闘が激化する2012年2月末頃まで続けられた示威運動では、B・アサド政権が推し進める包括的改革プログラムへの全面支持が表明される一方、欧米諸国や湾岸アラブ諸国の制裁反対、反体制勢力の暴力行為拒否などが訴えられた。

B・アサド政権への支持を表明するデモは、学校、役所、バアス党が統括する人民諸組織や職業諸組合の動員による「官制デモ」だった。だが、なかにはそれまでには見られなかった独創性に富んだものもあった。

その代表例が、2011年6月15日にダマスカス県で行われた「私たちと最大のシリア国旗を掲げよう、手に手をとって、明日は私たちのもの」と銘打たれた集会だった。ダマスカス県ウマウィーイーン広場からマッザ・オートストラード地区に至る高速道路上で行われたこの集会には数十万の市民が集まり、全長2,300メートル、幅18メートルの巨大なシリア国旗を掲揚し、B・アサド政権の包括的改革プログラムへの支持と外国の内政干渉反対が訴えられた。この運動はフェイスブックで26人の若者が呼びかけ、全国各地のさまざまなNGOが協力・参加して実現した。第1章第5節では、第三層として紹介した官制NGOが市民社会建設のなかで青年層の育成に深く関わろうとしてきたと述べた。この実験は「アラブの春」波及によって大きく後退したが、それなくしては、巨大国旗の掲揚という創意が社会のなかから生じることはなかっただろう。

頓挫する「シリア革命2011」

弾圧、包括的改革プログラムを通じた対処療法、そして市民の動員を通じたB・アサド政権による封じ込め策を前に、抗議デモを組織する「調整」の活動は困難を極めた。「血のラマダーン」と呼ばれた2011年8月、「治安機関が「調整」のネットワークに浸透し、内部崩壊させ……、活動家の暗殺作戦」(2011年9月25日、ダマスカス県での筆者による反体制知識人へのインタビュー)を断行したことで、調整は多くの若者を失ってしまった。以降、彼ら自身の発表や衛星テレビ放送の報道とは裏腹に、シリア国内の体制打倒運動は局地化・小規模化した。そして多くの市民はB・アサド政権の弾圧を批判しつつも、抗議デモから徐々に身を遠ざけていった。

「アラブの春」が波及するかたちで発生した「シリア革命2011」はその意味で、2011年8月に実質的に頓挫したといっても過言ではなかった。その最大の原因がB・アサド政権による容赦ない弾圧であり、これこそがその後も国内に恨みを残し、混乱の長期化をもたらした。しかし、「革命」を担っていた「調整」にも挫折の原因がなかった訳ではなかった。

彼らは、「自由」というスローガンのもと具体的改革の実現をめざした第1局面の抗議デモとは異なり、体制打倒を強調するワンフレーズ・ポリティクスを展開した。むろん、体制打倒を主張するなかで、「多元的・民主的市民国家」の建設、自由で公正な選挙の実施、複数政党制の実現などを主唱したが、こうした政治ビジョンに説得力を与えるような努力が充分だったとは必ずしも言えなかった。なぜなら彼らの要求のほとんどは、B・アサド政権の包括的改革プログラムによって実施段階に入っていたからである。同政権のもとで法制化された一連の施策は、体制の維持・強化が目的であるがゆえ、その運用は恣意的に見えた。しかし、そうであるからこそ、同様の改革を要求する「調整」は、政権の恣意性を追及するために、自らの政治ビジョンの適正な運用を保障するしくみを明示すべきだったのであり、そうすることなしにB・アサド政権に対する優位は確保できなかった。

「血のラマダーン」の弾圧が「調整」からそのための機会を奪ったと指摘することも可能だろう。しかし、彼らはその活動の最盛期において内部対立をきたし、B・アサド政権に一致団結して対峙することができなかった。各地で活動していた「調整」は前述の通り、地元調整諸委員会、シリア革命調整連合、シリア革命総合委員会、シリア革命調整連立といった緩やかなネットワークを形成していた。だが、これらの組織は糾合することなく、指導者どうしの主導権争いや、イデオロギー潮流の相違に起因する対立で勢力を分散させてしまった。例えば、「調整」のネットワークにおける二大勢力の地元調整諸委員会とシリア革命調整連合は、前者を指導する弁護士のラッザーン・ザイトゥーナ女史と、後者を指導する弁護士のスハイル・アタースィー女史の「不仲」(2011年9月25日、ダマスカス県での筆者による反体制知識人へのインタビュー)ゆえに別々に活動を行っていたという(al-Sharq al-Awsaṭ, July 28, 2012、Sūrīya Biddā Ḥurrīya, May 16, 2012)(5)。こうした内部対立は、シリアの反体制勢力にとって宿命だと言ってしまえばそれまでだが、「アラブの春」という追い風のなかで、過去最大の存続の危機に立たされていたB・アサド政権は、「調整」どうしの反目によって相対的な優位を維持することができ、弾圧を粛々と進めることができたのである。

注

(1)サファル内閣の閣僚については青山[2009]を参照。

(2)なおB・アサド大統領とアスマーの間には、長男ハーフィズ(2001年生まれ)、長女ザイン・シャーム(2003年生まれ)、次男カリーム(2004年生まれ)の3人の子がいる。

(3)なおこの事件現場では、2012年5月にも自爆テロが発生し、60人余りが死亡した。

(4)2012年2月27日に内務省が発表した国民投票の発表は、有権者総数が14,589,954人、投票者総数8,376,447票(投票率57.4%)、信任票数7,490,319票(89.4%)、不信任票数753,208票(9%)、無効票数132,920票(1.6%)だった。なお投票所数は14,185カ所(SANA, February 27, 2012)。

(5)なおシリア革命総合委員会は、2011年8月にシリア革命調整連合が、フェイスブック上で活動している活動家やストリーミング・テレビと連携して政治連合だが、地元調整諸委員会は参加しなかった。またシリア革命総合委員会とシリア革命調整連合は、おそらく活動拠点の違いゆえに、その後別々に活動を行うようになった。一方、シリア革命調整連立はイスラーム主義的な志向を持ち、シリア・ムスリム同胞団に近いとされる。

第5章 「革命」の変容

「血のラマダーン」と称された2011年8月の大弾圧により、体制打倒運動を主導してきた「調整」は大きな打撃を受け、同年3月半ばに始まった「シリア革命2011」は事実上の失敗に終わった。金曜日の礼拝後に恒例となった市民による抗議デモはその後も続けられたが、反体制勢力の発表や衛星テレビ局の過剰報道とは裏腹に、その規模は限定的だった。

しかし反体制運動は、市民や「調整」以外の政治組織によって「ハイジャック」され、政治化、軍事化、そして国際問題化とでも呼び得るような変容を遂げつつ延々と続いた。政治化とは、「独裁政権」に対する「民衆革命」と解釈されてきた「アラブの春」が、B・アサド政権と反体制勢力の権力闘争のなかで政争の具と化すことを意味する。軍事化とは、平和的な抗議デモを担ってきた市民や「調整」に代わって、離反兵や武装集団が示威運動を主導することを意味する。そして国際問題化とは、国内問題であった反体制運動が、シリアの地政学的な重要性ゆえに周辺諸国や国際社会の干渉を招き、混乱を助長することを意味する。本章では「アラブの春」波及後のシリア情勢における第3、第4、第5局面である以上の三つの諸相を順次見ることにする。

1 政治化:反体制勢力の迷走

「アラブの春」のシリアへの波及は、「ダマスカス宣言」運動の挫折によって低迷期に入っていた反体制勢力を再活性化させた。彼らは、当局の弾圧により弱体化した「調整」にとって代わるかたちで徐々に政治の表舞台に姿を現すようになり、新たな政治同盟を結成することでB・アサド政権後の受け皿として自らを位置づけようとした。

最初に動いたのは、国内のアラブ民族主義組織、マルクス主義組織、クルド民族主義組織だった。彼らは当初、政権が主導する国民対話への参画を通じて漸進的な改革を進め、平和的・安定的な体制転換(ないしは政権交代)をめざそうとしていた。しかし、包括的改革プログラムが限定的だということが明らかになると、次第に対立的な姿勢を示すようになった。そして2011年6月末、ダマスカスで民主的変革諸勢力国民調整委員会を結成し、政権打倒を目的とした反体制運動を始動した。

民主的変革諸勢力国民調整委員会には、アラブ社会主義連合民主党、共産主義行動党、アラブ社会民主主義バアス党、マルクス主義左派潮流、シリア共産主義者委員会、アラブ社会主義者運動アブドゥルガニー・アイヤーシュ派、自由民主シリアのための「ともに」運動、シリア・クルド左派党、クルド・シリア民主党、民主連合党、シリア・クルド民主党(アル・パールティー)、そして無所属の活動家が参加し、アラブ社会主義連合民主党書記長でシリア国民民主連合報道官のハサン・アブドゥルアズィーム弁護士が代表を務めた(Hayʼa al-Tansīq al-Waṭanī li-Qiwā al-Taghyīr al-Dīmurāṭī (http://syrianncb.org/、2012年9月閲覧))。

続いて在外の反体制組織が弾圧激化のなかで国外に活動拠点を移した有識者らとの連帯を模索した。彼らはトルコのアンタキア、イスタンブル、カタールのドーハ、さらには西欧諸国の主要都市で協議を重ね、9月半ば、イスタンブルでシリア・ムスリム同胞団の主導のもと、シリア国民評議会を結成したのである。

シリア国民評議会には、シリア・ムスリム同胞団のほかに、シリア・アッシリア運動(機構)、「ダマスカス宣言」運動、そして「革命運動」、「リベラル無所属ブロック」、「ダマスカスの春」、「クルド国民ブロック」、「国民ブロック」を名のる評議会内会派と無所属の有識者が参加した(al-Majlis al-Waṭanī al-Sūrī (http://ar.syriancouncil.org/structure/structure.html、2012年9月閲覧))。初代の事務局長にはフランスのソルボンヌ大学の教授でアラブ世界屈指の思想家として知られるブルハーン・ガルユーンが、第二代にはクルド人活動家のアブドゥルバースィト・スィーダーが就任した。

この二つの政治同盟以外にも、以下のような政治同盟・組織が国内外で次から次へと結成された。

-

-

- シリア国家建設潮流:2011年9月半ば、ルワイユ・フサインら有識者がダマスカスで結成。

- シリア・クルド国民評議会:2011年10月下旬に結成され、2012年3月半ばまでにPYDを除くほぼすべてのクルド民族主義組織、「調整」が参加。

- シリア国民行動グループ:2012年2月末、シリア国民評議会に参加していた有識者が脱会して結成。ハイサム・マーリフ弁護士が代表を務め、カマール・ルブワーニー、ファウワーズ・タッルー、ワリード・ブンニーら「ダマスカスの春」を主導したエジプト、ヨルダン在住者らが主導。

- シリア民主フォーラム:2012年2月末、シリア国民評議会に参加していた有識者が脱会して結成。ミシェル・キールー、アーリフ・ダリーラ、ファーイズ・サーラら「ダマスカスの春」を主導したフランス在住者らが主導。

-

反体制勢力内の対立点

これらの政治同盟・組織を結成した反体制勢力は、B・アサド政権の打倒と「多元的・民主的市民国家」の建設をめざすという点では共通していた。しかし以下三つの点をめぐって鋭く対立した。

第1の対立点は、体制転換の方法である。具体的には、外国の介入と武装闘争の是非をめぐって意見が分かれた。反体制勢力はそのほとんどが当初、外国の介入に消極的な姿勢を示していた。だが、混乱が長期化するなかで欧米諸国がB・アサド政権への攻勢を強めると、国連安全保障理事会での対シリア制裁決議の採択を求める者が現れるようになり、ついには、政権打倒のために外国の軍事介入を求めるべきだとの主張も見られるようになった。こうした「ネオ・リベラーリーユーン」(第3章第1節を参照)的傾向は、欧米諸国が「シリア国民の正統な代表」と位置づけたシリア国民評議会や、本章第2節で取り上げる自由シリア軍に顕著だったが、外国の介入を一切拒否すべきだとする民主変革諸勢力国民調整委員会など他の政治同盟には決して受け入れられず、シリア国民行動グループ、シリア国民フォーラムのシリア国民評議会からの脱会は、この対立が原因となっている。一方、武装闘争の是非については、平和的デモに訴え続けるべきとする民主変革諸勢力国民調整委員会やシリア国家建設潮流など国内の政治同盟・組織とは対照的に、シリア国民評議会、シリア国民行動グループといった在外の政治同盟は、民間人保護のための自衛的な武力行使は必要不可欠だとの立場を示した。

第2の対立点は、体制転換後の国家像をめぐる意見の相違である。彼らは「多元的・民主的市民国家」が依って立つ基本的なアイデンティティ、具体的には、国家の世俗性・宗教性と民族性をどう規定するかをめぐって対立を繰り広げた。民主的変革諸勢力国民調整委員会、シリア国民行動グループ、シリア国民フォーラムは、アラブ性を国家のアイデンティティの基軸に据える一方で、世俗主義に依拠することで、宗教・宗派間の平等を保障しようとした。これに対して、シリア・ムスリム同胞団が主導するシリア国民評議会は、イスラーム教を前面に押し出すことで民族性・エスニシティに起因する社会的亀裂を超克しようとし、アラブ性を誇示することでマイノリティ宗派に配慮しようとした。他方、シリア・クルド国民評議会は、新憲法におけるクルド人の民族的アイデンティティの明文保障と、クルド問題の民主的・平和的な解決と法的差別の撤廃の確約を強く主張し、民族的多元主義と地方分権に基づく国家をめざした。すなわち、各政治同盟は「多元的・民主的市民国家」における「多元性」を単に「政治的多元性」ではなく、「社会的多元性」と拡大解釈し、シリア国家そのものに改革のメスを入れようとしたのである。これによる対立はきわめて深刻で、2012年3月末のクルド国民ブロックのシリア国民評議会からの脱会を招くだけでなく、7月初めのアラブ連盟の主催のもと、国内外の主要な反体制政治同盟・組織の代表が一堂に会したシリア反体制勢力大会で採択された「国民誓約文書」と「暫定期間概要に関する共同政治ビジョン」(1)へのシリア・クルド国民評議会の承認留保をもたらした。

第3の対立点は、主要な政治指導者どうしの不仲、ないしは主導権争いである。その最たる例が、民主的変革諸勢力国民調整委員会のアブドゥルアズィーム代表とシリア国民評議会に与したリヤード・トゥルクの関係である。両者は1980年以来、シリア国民民主連合の指導的メンバーとして反体制運動を担い、「ダマスカスの春」ではともに排除され、「ダマスカス宣言」運動にはともに参加した。また前者はダマスカス郊外県ドゥーマー市、後者はヒムス市というホットスポットを地盤としており、「調整」にも一定の影響力を持っていたとされる。しかしこうした類似性ゆえに、両者は互いをライバル視し、その指導を受ける活動家を混乱させたのである。これに関して、ダマスカスの反体制知識人は以下のように述べている。

2人を師事する若者たちは政治ビジョンを共有し、共闘することで意見の一致を見た。しかしこの話はそれぞれから拒否された。2人がライバルとともに活動することを嫌ったためである。(2011年9月25日、ダマスカス県での筆者によるインタビュー)

体制打倒の方法や国家の基本的アイデンティティをめぐって非妥協的に対立するだけでなく、個人的感情を理由に排除しあう反体制勢力の言動は、彼らの「民主性」を疑問視させた。彼らが政権を掌握したとしても、「劣化版B・アサド政権」にしかなれないことは誰の目からも明らかであり、そのことが人々を遠ざけることにつながった。

反目しあう指導者たち

ところで、「アラブの春」波及後のシリアにおいては、長年にわたり政権に奉仕してきた高官が離反し、「革命」への支持を表明する事例が多く見られた。その代表例としてあげられるのがマナーフ・トゥラース准将とリヤード・ファリード・ヒジャーブ前首相である。

2012年7月初めにフランスの手引きで国外に逃走したトゥラース准将は、大統領の大学時代からの「学友」で、共和国護衛隊第105旅団長を務めてきた。彼は2011年9月にトゥラース家の出身地であるヒムス県ラスタン市やダルアー県での反体制武装勢力との和解に務めたが、弾圧を躊躇しないB・アサド大統領に反発、司令官職を解任されたという(Akhbār al-Sharq, July 6, 2012、Kull-nā Shurakāʼ, September 9, 2012)。一方、自由シリア軍との数ヶ月に及ぶ周到な調整の末、7人の兄弟と妻の家族数十人を連れて、8月初めにヨルダンに逃走したヒジャーブ前首相は、2012年5月の第10期人民議会選挙の結果を受けて内閣(2012年6月23日発足)を任された人物で、B・アサド政権が進める包括的改革プログラムの総仕上げ役となるはずだった。またこのほかにも、2012年7月から8月にかけて外交官らが次々と離反し、政権崩壊が秒読み段階に入ったとの憶測を呼んだ(Akhbār al-Sharq, July 29, 2012、Sky News ʻArabīya, August 11, 2012)。

政権高官の離反は、B・アサド政権の求心力の低下、弱体化の印象を与えるものではあったが、単純に反体制勢力の強大化を意味する訳ではなかった。離反した高官の多くは、反体制活動家への転身を同時に宣言したが、既存の反体制組織や政治同盟に参加することはなかった。ヒジャーブ前首相は「革命の一兵卒になる」と述べたにもかかわらず、トゥラース准将をはじめとする離反した高官らと接触し、亡命先のアンマンで自身を代表とする新たな政治指導部の結成を画策していると報じられた(al-Ḥayāt, September 11, 2012、September 13, 2012)。また離反した外交官らも7月半ばに「民主的市民国家のためのシリア人外交官連合」なる組織を結成し、独自活動を行った。

既存の反体制組織は、離反そのものは歓迎しつつも、彼らに主導権を奪われることを恐れ、協力関係を築こうとはしなかった。シリア国民評議会のアブドゥルバースィト・スィーダー事務局長は8月下旬、「マナーフ・トゥラースやリヤード・ヒジャーブの居場所はない。なぜなら彼らは最初から革命を支持していなかったからだ」(al-Safīr, August 23, 2012)と述べ、彼らを排除する意思を明示した。

こうした相互排他的な行動を理解するうえでアラビア語シリア方言の「シッレ」(shille)という言葉を紹介しておくことは無意味ではないだろう。「一つの傾向を持つ親しい友人からなる集団」を意味するこの言葉は、学術的用語でないため、具体的にいかなる集団を指すのかは解釈が分かれるが、最大公約的な解釈は以下のようなものである。すなわち、シッレとは、共通の志向や価値観を持つ複数の個人が、社会的亀裂などに起因する一切の差異さえも超えるかたちで強固に結束し合っている集団、と考えることができる。シッレは、共通の志向や価値観をめぐる理解を深め、あるいはそれらに基づく思考や行動を発展させるため、その内部においてきわめて自由で、民主的、かつ透明性の高い関係を築く一方、部外者への排他性を特徴とする。また共通の志向をめぐる意見の相違、ないしはそれ以外の差異をめぐって対立が先鋭化した場合、容易に解体、再編される。シリアの反体制組織がシッレだと言いたい訳でないが、その反目の背景にはシッレの集団心性を見出すことも不可能ではないのである。

2 軍事化:武装集団の台頭

B・アサド政権が抗議デモに対する弾圧を激化させると、弾圧にあたっていた軍やムハーバラートのなかから、市民への発砲命令を拒否する兵士や士官が現れるようになった。彼らの一部は上官や同僚に射殺されたものもいたが、その多くが政権側から離反して、反体制運動に与していった。また、圧倒的な治安維持能力と軍事力を持つB・アサド政権に対する平和的デモに限界を感じた「調整」のメンバーらも、次第に武器をとって抵抗するようになった。

彼らは当初、単独、ないしは小規模な武装集団を結成して、軍やムハーバラートに対峙していたと考えられるが、徐々に軍事組織としての体裁を整えていった。この動きは、2011年9月にトルコ領内で避難生活を送っていた離反兵のリヤード・アスアド大佐が自由シリア軍の結成を宣言することで本格化し、以後この名のもとに武装闘争を行うことになる武装集団はB・アサド政権にとって最大の脅威となった。

自由シリア軍を名のる武装集団は、ヒムス県、イドリブ県、ハマー県、ダイル・ザウル県、ダマスカス郊外県、アレッポ県の地方都市や農村に展開し、反体制活動を行った。2012年2月から3月にかけて、彼らはヒムス市バーバー・アムル地区で軍との戦闘に破れ、後退を余儀なくされた。だが、3月末に、カースィム・サアドッディーン空軍大佐を代表(報道官)とする自由シリア軍国内合同部が発足すると、勢力を回復し、戦線を拡大していった。そしてその武装闘争は2012年7月に最高潮に達した。7月17日、自由シリア軍国内合同司令部は「ダマスカス解放作戦」(「ダマスカス火山、シリア地震作戦」)を開始し、政府の「虐殺と野蛮な犯罪への報復」として、各地の軍・治安部隊を本部、支部、拠点に対する大規模攻撃を開始した。また翌18日、ダマスカス県ラウダ地区にある国民安全保障会議(旧バアス党シリア地域指導部民族治安局)に対する爆破攻撃を敢行し、アースィフ・シャウカト副参謀長、ダーウド・ラージハ国防大臣、ハサン・トゥルクマーニー副大統領補、ヒシャーム・ビフティヤール・バアス党シリア地域指導部メンバーを爆殺した。

攻撃は続いた。7月19日にはアレッポ県ジャラーブルス市の国境通過所を、20日にはダイル・ザウル県ブーカマール(アブーカマール)市とハサカ県内の国境通過所が彼らの手に落ちた(al-Ḥayāt, July 21, 2012)。さらに22日、今度は自由シリア軍アレッポ県軍事評議会司令官を名のるアブドゥルジャッバール・ムハンマド・アカイディー大佐が声明を出し、アレッポ市を奪取するための「灰色のアレッポ作戦」を開始したと発表し、市内の複数の地区および周辺都市を部分制圧したのである。

ダマスカス県での戦闘は7月末までに、そしてアレッポ市での戦闘は9月までに政権側の優位が確定したが、自由シリア軍はイドリブ県やアレッポ県の対トルコ国境地帯や山間部の地方都市や農村に点在的な「解放区」を確立、自治を開始するに至った。

自由シリア軍とは

自由シリア軍は、アスアド大佐によると75,000人(al-Waṭan, April 1, 2012)もの離反兵や武装活動家から構成されていると言われる。この規模の真偽を実証する術はないが、彼らは一枚岩の組織ではなく、活動拠点の違いから主に以下二つのグループに大別できる。

第1のグループは、武装闘争を統括していると考えられていた上級士官である。その代表が、自由シリア軍の創設者の1人で同軍司令官を務めるアスアド大佐や、同軍事評議会議長のムスタファー・シャイフ准将であり、彼らのほとんどは現在トルコで避難生活を送っている。このうちシャイフ准将は、自由シリア軍発足から4ヶ月後の2012年1月にシリア革命軍事最高委員会を発足させ、自ら委員長に就任し、自身よりも階級が低いアスアド大佐に対抗した。両組織は2012年2月に統合し、アスアド大佐とシャイフ准将の2人を指導者とする双頭体制を確立したが、両者の関係は必ずしも良好ではなく、2012年9月に入ると、ムスタファー准将は武装集団を「シリア国民軍」の名で再編すると発表し、ヨルダンで避難生活を送るヒジャーブ前首相との連携を模索したとされる。

第2のグループは、国内で活動する離反兵や武装集団である。彼らは自ら部隊名を名乗り武装闘争を行っているが、その名称には、地元にゆかりのある人名・地名、あるいは歴史上の人物の名を冠したものと、イスラーム教の教義に関わる表現を冠したものという二つの傾向がある。前者には、ファールーク大隊、バドル大隊、灰色の楯大隊、ウマリー大隊、ヌール大隊、ハマド・ブン・ジャースィム大隊、灰色の鷹師団旅団、ファトフ旅団、鷹特殊作戦大隊、シリア解放者大隊、シャームの鷹大隊、灰色のアレッポ大隊などが、後者には、シリア自由人大隊、アッラーフ・アクバル大隊、イスラーム旅団、タウヒード旅団、ムハンマドの末裔旅団、征服者ムハンマド大隊などが含まれる。このうち後者に属す部隊は2012年半ば以降急増し、そのことがサラフィー主義の外国人戦闘員の流入を裏づけるものだとの批判につながった。また2012年2月以降は、ダマスカス革命指導評議会、ハマー革命指導評議会など、「革命」を強調する武装集団も現れた。彼らは、サアドッディーン空軍大佐を報道官とする自由シリア軍合同司令部やアレッポ県革命軍事評議会(2012年9月発足)といった連合体を形成しているが、正規軍のような上意下達の組織形態を持っておらず、緩やかなネットワークのもとで個別に活動した。また、彼らは周辺諸国で避難生活を送る士官の指揮を嫌っており、2012年5月には、国内合同司令部が在外組織に対して自由シリア軍を名のることを禁じるとの声明を出した(2)。

武装集団のこうした寄り合い所帯としてのありようは、離反の多くが、個人レベル、ないしは小隊レベルだったことに起因する。任務放棄、脱走とさえ批判されるこうした離反は、部隊単位での組織的な離反によって体制転換が加速したエジプト、リビア、イエメンとは対照的である。また、トゥラース准将など一部の例外を除くと、治安維持・安全保障政策の中核を担う精鋭部隊からの離反は稀であり、離反兵のほとんどは、地元の検問所に配置され、同郷者への弾圧・監視を命じられていた者たちだった。

暴力の応酬と諸外国のへの依存

武装集団の活動は反体制運動を二つの点で根本的に変容させた。第1に、平和的な抗議デモによって特徴づけられていた体制打倒運動を軍事化させ、「アラブの春」波及以降のシリアでの暴力のありようを、B・アサド政権による一方的な弾圧や殺戮から、政権と反体制勢力の双方向的な暴力の応酬に変化させた点である。武装集団は戦闘を「自衛のため」と位置づけ、軍、ムハーバラート、そしてシャッビーハのみを標的としていると言う。だが「解放区」での彼らの非人道的ぶりは目に余るものがある。例えば、『シュピーゲル』(Der Spiegel, March 26, 2012)は、自由シリア軍に属する「尋問部隊」や「遺棄部隊」が、ヒムス市内で非協力的な住民を拷問・殺害したとの記事を掲載した。同様の行為は、2012年8月に、武装集団が部分制圧したアレッポ市内でも行われ、そこでは政権に協力的な市民がシャッビーハと断じられ、拷問・処刑された事例が多く報告された(Youtube, August 1, 2012など)。また彼らが軍・治安部隊の攻撃を回避するため、住宅地に立て籠もり、住民や外国人記者を「人間の盾」にしているとの批判もしばしば聞かれた。

第2に、本章第3節でさらに掘り下げるトルコ、カタール、サウジアラビア、米国、フランスなどからの資金・武器援助を通じて、劣勢を打開しようとしたことで、反体制運動を外国に「煽動されたテロ」へと貶めてしまった点である。B・アサド政権は「アラブの春」が波及した当初から、改革を求める平和的な市民のデモに「外国の支援を受けた武装テロ集団」が紛れ込み、破壊工作を通じて社会を不安定化させようとしているとの主張を繰り返してきた。こうした主張は、シリア国民の反米、反イスラエル感情に訴えることで正統性を高めるためにB・アサド政権が繰り返してきたプロパガンダだと考えられた。だが、武装集団が安易に外国に依存したことで、このプロパガンダは現実のものとなり、弾圧に根拠を与えてしまったのである。

武装集団がもたらした反体制運動の変化は、装備や動員力の面で劣る彼らがB・アサド政権に対抗するために不可欠だったと正当化もできよう。しかし、彼らは「革命」の名のもとに武装闘争に邁進しているにもかかわらず、軍事組織ゆえに政治を主導する意思はないとの姿勢をとり、「革命」後の政治ビジョンを示そうとはしなかった。こうした言動は、彼らが暴力そのものを目的化し、混乱を煽っているだけだとの疑念や批判を高めるものだった。

3 国際問題化:混乱のさらなる助長

これまでは、反体制組織と武装集団が自らの主唱する「シリア革命」を変容させていくさまを見てきた。しかし「革命」を「ハイジャック」したのは、シリアの政治主体だけでなく、周辺諸国や国際社会もシリアの混乱に深く関与していった。

シリアの混乱に関与した主な周辺諸国は、大きく二つの陣営に分かれた。第1の陣営は、「シリア革命」を支持し、B・アサド政権の打倒をめざす国々で、米国やフランスといった欧米諸国、サウジアラビアやカタールといった湾岸アラブ諸国、そしてトルコなどである。第2の陣営は、外国の介入による体制転換に反対の意思、ないしは消極的な意思を表明した国々で、ロシア、中国、イラン、ヴェネズエラ、IBSA(インド、ブラジル、南アフリカ)、そしてイラク、レバノン、ヨルダンといった周辺アラブ諸国からなっていた。

「シリア革命」の国際問題化とでも呼ぶべき、周辺諸国や国際社会の関与は、第1の陣営によるB・アサド政権への批判が強まりを見せる2011年4月に始まり、その内容を徐々に変化させていった。この変化は主に三つの段階に分けることができた。

厳しい政権批判と経済制裁

第1段階は、B・アサド政権への厳しい批判と経済制裁であり、まず欧米諸国が開始し、その後、シリアの周辺諸国を除くアラブ連盟加盟国やトルコが追随した。