青山 弘之 編

横田 貴之・髙岡 豊・山尾 大・末近 浩太・吉川 卓郎・錦田 愛子

本稿は、2014年12月18日に岩波書店より出版された『「アラブの心臓」に何が起きているのか:現代中東の実像』(ISBN:9784000220842、体裁:四六 ・ 並製 ・ カバー ・ 242頁)の内容を一部改訂し、HTMLに変換した復刻版である。

目次

-

- 序章 「混沌のドミノ」に喘ぐ「アラブの心臓」 (青山弘之)

- 第1章 エジプト:二つの「革命」がもたらした虚像の再考 (横田貴之)

- 第2章 シリア:「真の戦争状態」が必要とする「独裁」政権 (髙岡豊)

- 第3章 イラク:民主化の蹉跌と宗派対立という亡霊 (山尾大)

- 第4章 レバノン:「決めない政治」が支える脆い自由と平和 (末近浩太)

- 第5章 ヨルダン:紛争の被害者か、受益者か (吉川卓郎)

- 第6章 パレスチナ:ハマース否定が導いた政治的混乱 (錦田愛子)

- 終章 中東政治の実像に迫るために (青山弘之)

- 文献リスト

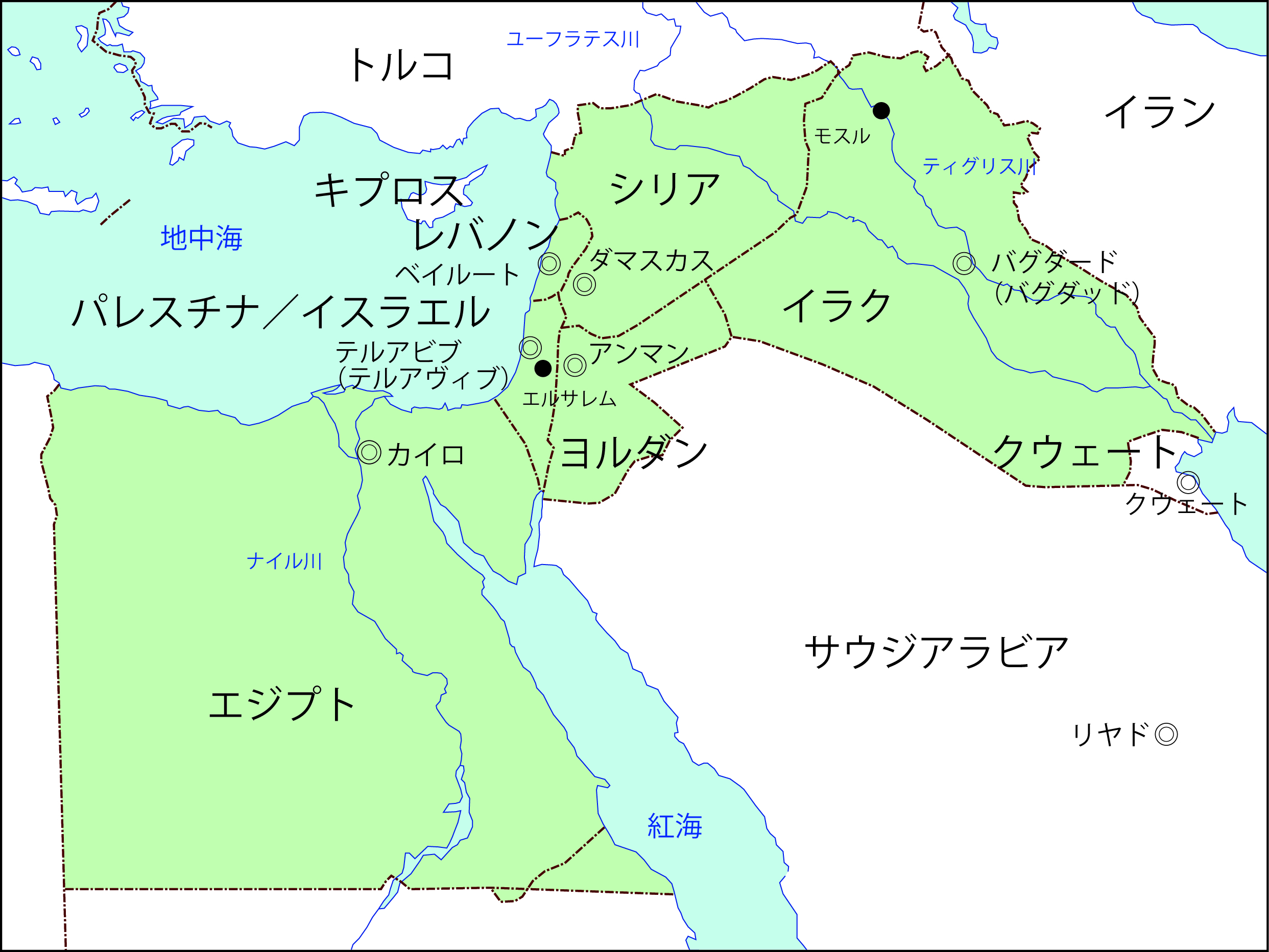

図表0-1「アラブの心臓」地図

序章 「混沌のドミノ」に喘ぐ「アラブの心臓」

青山 弘之

アラブ世界は今日、未曾有の混沌のなかにある。2011年1月のチュニジアでの政変に端を発し、ほどなくアラブ諸国を席巻した「アラブの春」は、この地域に「民主化」をもたらすと期待された。しかし、その後の現実はこうした楽観とはほど遠いものだった。

チュニジア、エジプト、リビア、イエメンでは、メディアにおいて「独裁」とのレッテルを貼られた政権が退陣し、体制転換が起こりはした。しかし、新体制作りは難航し、いずれの国においても内政は麻痺し、治安は悪化、過激な武装集団によるテロや武力衝突が頻発した。こうした傾向は、外国の軍事介入や干渉(仲介)によって体制転換が生じた国ほど強く、北大西洋条約機構(NATO)の空爆によって雌雄が決せられたリビアにいたっては、国家崩壊とでも言うべき状況が生じた。また「アラブの春」の先駆的な成功例と目されたエジプトでは、民主的選挙で選ばれたはずのムスリム同胞団のムハンマド・ムルスィー政権(2012年6月~13年7月)が民衆の抗議デモをきっかけに崩壊へと追い込まれ、「アラブの春」によって周縁に追いやられていた軍が政治の主導権を回復した。

「アラブの春」波及に抗い、体制崩壊を免れた国も、政治変動と混乱を強いられた。その典型がシリアである。「体制崩壊は時間の問題」と喧伝された同国では、バッシャール・アサド大統領(2000年就任)がしぶとさを見せつけ、反体制運動への容赦ない弾圧と並行して、憲法改正をはじめとする抜本的な制度改編に踏み切った。だが、欧米諸国、アラブ湾岸諸国、トルコによる経済制裁と反体制派支援、さらにはシャームの民のヌスラ戦線(以下ヌスラ戦線)やイスラーム国といった武装集団の暴力によって国は疲弊し、その惨状は「今世紀最悪の人道危機」と評された。

シリアの混乱は、避難民の国外流出や武装集団の往来を通じて周辺諸国にも負の連鎖をもたらした。とりわけ、イラクとレバノンの事態は深刻だった。イラクでは、2014年6月、イスラーム国が第2の都市モスル市を制圧し、カリフ制樹立を宣言し、自らの狭量な宗教観に従わない住民を排除、惨殺していった。こうした事態を受け、米国は、ヌーリー・マーリキー首相(在職2006〜14年)の引責辞任をあからさまに求める一方で、イラク北部への空爆をもって軍事介入を開始し、9月に入るとシリア国内のイスラーム国拠点に対しても空爆を敢行した。また、レバノンでは、2012年8月頃から、ヌスラ戦線の分派とされるアブドゥッラー・アッザーム大隊やバールベック・スンナ派自由人旅団による爆弾テロが頻発し、2014年7月になると、ヌスラ戦線やイスラーム国からなる武装集団が対シリア国境のアルサールを襲撃、一時占拠した。イラクとレバノンは「アラブの春」の影響が限定的で、エジプトやシリアといった「アラブの春」の被害者に比して民主的とみなされることが多い。しかし、この両国は、政治勢力どうしの権力闘争や利権争いに起因する国家機能の麻痺や、武力衝突を伴う政争やテロによる治安悪化が常態化していたために、着目されていなかっただけだった。「アラブの春」の負の連鎖は、両国がかねてから抱えてきた問題を改めて浮き彫りにするだけでなく、そこでの混乱をより複雑で対処困難なものとしていった。

「アラブの春」の悪循環はこれにとどまらず、パレスチナにも飛び火した。2014年7月、ヨルダン川西岸地区でのユダヤ人宗教学生3人の誘拐殺人事件をきっかけに、イスラエルは、ハマースが実効支配するガザ地区に空爆と地上攻撃を行い、ハマース側も報復としてイスラエル領内にロケット弾攻撃を行った。両者は8月末に無期限停戦に合意したものの、これにより、2000年以降暗礁に乗り上げたままの中東和平プロセスの再会や、ハマースとファタハの挙国一致体制の深化が期待されていたパレスチナ情勢にさらなる暗雲が立ちこめた。

「アラブの心臓」とはどこか

「紛争のドミノ」、「混沌のドミノ」とでも言うべき惨状は、アラブ湾岸地域やマグリブ(北アフリカ)地域といったアラブ世界のそれ以外の地域、さらにはイラン、トルコを含めた中東全体にも影響をおよぼしている。しかし、過去数年における混乱の連鎖を俯瞰すると、その主要な当事者、そして主戦場が、かつて「アラブの心臓」と表された国々に集中していることに気づく。

「アラブの心臓」とはイデオロギー色が強く、野心的で、なおかつある種時代錯誤な概念かもしれない。この言葉は、1950年代から1960年代にかけて、アラブ民族主義の名のもとに「革命」を成就したエジプト、シリア、イラクといった国々の為政者や政治組織が、自らを「アラブの盟主」と自負する際に好んで用いた言葉である。アラビア語では「ウルーバ(アラブ性)の心臓」(Qalb al-‘Urūba)、ないしは「鼓動するウルーバの心臓」(Qalb al-‘Urūba al-Nābiḍ)と言われ、英語では「the heartland of the Arab nationalism」、「the Arab heartland」、「the cultural heartland of the Arab world」などと訳されることが多い。

「アラブの心臓」にアラブ世界のどこが含まれるかという明確な定義はなく、その領域は曖昧である。「アラブの心臓」は、「アラブの盟主」を自認する一国だけを指すものではないし、アラブ世界を構成する地理的な下位区分である東アラブ地域(マシュリク)、アラブ湾岸地域、ナイル川流域、マグリブ地域のいずれかに合致するものでもない。だが、本書では、近現代における中東の政治、社会、そして文化を牽引してきたエジプトと東アラブ地域を「アラブの心臓」と位置づけて、話を進めていきたい。

「文明の十字路」

中東の歴史、なかでも政治史を語るにあたって、本書で言うところの「アラブの心臓」をその本流に据えることに違和感を覚える者は多くはないように思う。事実、いわゆる高等教育レベルの世界史を思い浮かべてみると、エジプトと東アラブ地域は「文明の十字路」として、古代から現代にいたる歴史のなかで間断なく登場し、各時代の政治や文化において先駆的な役割を担ってきたと紹介される。

有史以来の歴史を振り返ると、「アラブの心臓」はオリエント文明発祥の地にして、古代史の主要な舞台の一つであり、農耕、交易、アルファベットなどが古くから発達し、古代エジプト、ウル、ウルク、バビロン、アッシリア、アラム、フェニキア、古代イスラエルといった都市国家や領域国家を育んできた。またアレキサンドロス(在位紀元前336~紀元前323年)による東方遠征後に生じたヘレニズム時代においても、セレウコス朝(紀元前312~紀元前64年)、プトレマイオス朝(紀元前304~紀元前30年)といった王朝が繁栄した。その後、ローマ帝国(紀元前27~395年)を経て、ビザンツ帝国(395~1453年)の時代に入って以降も、「アラブの心臓」はその歴史の不可欠な一部をなしてきた。

ユダヤ教、キリスト教といった唯一神教が成立したのもこの地域だった。7世紀にアラビア半島において預言者ムハンマドが興したイスラーム教も、ダマスカスを首都とするウマイヤ朝(661~750年)や、バグダードを首都とするアッバース朝(750~1258年)のもとで拡大していった。

近現代における中東の「智」

中世に入ると「アラブの心臓」は、十字軍遠征(1096~1270年)やモンゴル帝国の侵攻(13世紀)によって衰退し、その後はオスマン帝国(1299~1922年)の支配下に置かれた。だが、近現代を迎えると、その先駆的存在を再び顕現した。欧州列強の進出によって世界各地で近代化が始まると、「アラブの心臓」は文化、政治、社会といった領域でこれを牽引し、中東の「智」を体現していった。

中東における近代の到来は、ナポレオン・ボナパルトのエジプト遠征(1798年)による「西洋近代」との接触を起点としていた。ここで言う「西洋近代」とは、官僚機構、近代軍、国民教育に代表される、国家機関、資本主義的生産様式、合理主義的思考様式など、欧州列強の発展を支えてきた諸要素の総体を意味し、それとの接触は、一方で憧憬や模倣への志向を、他方で政治、経済、文化面での従属への恐怖や拒否の念を喚起した。

ナポレオンの遠征に伴う混乱のなかで、エジプトにムハンマド・アリー朝(1805~1953年)が成立し、オスマン帝国から事実上独立すると、同王朝は自らの国家や社会の後進性を克服するべく、近代軍の創設、造船所、官営工場、印刷所の建設、商品作物生産の奨励、農作物の専売、教育制度の改革などを推し進めていった。また1830年から41年にかけてムハンマド・アリー朝の支配を受けた東アラブ地域、なかでも「シャームのくにぐに」と呼ばれた地域(今日のシリア、レバノン、ヨルダン、パレスチナ/イスラエル、イラク北部、トルコ南部からなる地域。「歴史的シリア」、「大シリア」とも呼ばれる)にも近代の息吹はもたらされ、その後のオスマン帝国下でのタンズィーマート(1839~76年)やミドハト憲法(1876年)のもとで、近代化への道を歩んでいった。

こうした「上からの近代化」の試みは、英国によるエジプトの支配(1882~1922年、1914年に正式に保護領化)や、オスマン帝国への欧州諸国の執拗な干渉(いわゆる東方問題)によって困難を極めた。だがその一方で、当時の有識者らは、「西洋近代」に対峙するアイデンティティを探求するなかで、自らの社会の衰退をいかに克服し、繁栄を享受するかに思いをめぐらせた。彼らは、アラビア語を母語とするアラブ人としての自我(ウルーバ)、ないしはイスラーム教徒としての自我に目覚め、アラビア語の近代化や、イスラーム教の信仰と近代化との両立をめざした。彼らの思索的営為は、ほどなくアラブ民族主義、イスラーム主義(より厳密にいうとイスラーム復興主義)として結実することになるが、2つの思想潮流が興隆する主要な舞台となったのは、ほかならぬ「アラブの心臓」、とりわけエジプト、シリア、レバノンだった(1)。

政治におけるアラブ民族主義とイスラーム主義

アラブ民族主義とイスラーム主義は、20世紀に入ると、社会運動、国家建設や政権掌握・運営の指針としての政治イデオロギーへと発展を遂げた。このうち、アラブ民族主義は、1952年のエジプトでの「7月革命」で政権の座についたガマールガマール・アブドゥンナースィル(ナセル)大統領(在職1956~70年)のもとで唱道された。ナセル大統領は、1956年の第二次中東戦争での英仏・イスラエルへの政治的勝利により一躍名声を挙げ、エジプトとシリアの合邦(アラブ連合共和国。1958~61年)などを通じてアラブ統一をめざす一方、非同盟諸国の連帯強化に務め、第三世界の盟主としても知られることになった。

また、東アラブ地域では、社会主義思想の影響を色濃く受けたアラブ・バアス主義を掲げるバアス党(正式名アラブ社会主義バアス党)が勢力を伸張し、1963年にはシリアで、68年にはイラクで「バアス革命」を実行し、政権を掌握した。シリアのバアス党政権は、30年にわたるハーフィズ・アサド前大統領(在職1971~2000年)の支配を経て、バッシャール・アサド現大統領(2000年就任)に引き継がれる一方、イラクのバアス党政権は、イラク戦争でサッダーム・フサイン(フセイン)大統領(在職1979~2003年)が権力の座を追われる2003年まで続いた。これらアラブ民族主義政権は、内政においては社会的不正の是正を訴え、農地改革や基幹産業の育成をめざした。だが、政権基盤を強化するために政敵を排除し、政治参加の機会を制限したため、その政治体制は徐々に権威主義化していった(2)。

一方、イスラーム主義は20世紀に入ると政治的イスラームと呼ばれる段階を迎え、初期イスラーム教徒(サラフ)を範とした社会秩序の実現をめざしていった。そのための手段として、大衆主義に依拠し、布教(ダアワ)を通じた漸進的な変革をめざす穏健路線と、前衛集団の闘争(ジハード)を通じて国家転覆や社会の抜本改革をめざす急進路線の二つの方法が提起された。穏健路線を採用したもっとも代表的な組織は、1928年にエジプトで発足したムスリム同胞団であり、その草の根的な活動によって、エジプト、ヨルダン、パレスチナなどで多くの支持者を獲得していった(3)。これに対し、急進路線は、イスラーム過激派(ないしはジハード主義者)と称される過激な集団・個人によって推し進められた。代表的な組織としては、1981年にエジプトでアンワル・サーダート大統領暗殺を敢行したジハード団を挙げることができる。また、ウサーマ・ビン・ラーディン(2011年5月に死去)が指導したアル=カーイダ、そしてそれと思考や行動様式を共有する各地のアル=カーイダ系(4)武装集団もこの路線に分類できる(5)。

宗派主義の呪縛

このように「アラブの心臓」は、近現代の中東の「智」を体現する先駆的役割を担ってきたが、そこでの政治的経験は必ずしも順風満帆ではなく、多くの苦難を伴ってきた。

第一次大戦後の「アラブの心臓」は、サイクス・ピコ協定(1916年)の密約に沿うかたちで委任統治(エジプトは保護領としての支配)のもとに置かれ、恣意的な国境画定によって人工国家群へと分断されていった。同地域では、1922年にエジプトが英国から独立したのを皮切りに(完全独立は56年)、32年にはイラク、46年にはヨルダンの前身となるトランスヨルダンが英国から、43年にはレバノン、46年にはシリアがフランスからそれぞれ独立した。だが、これらの人工国家群からなる政治秩序は、アラブ民族主義、イスラーム主義が想定した支配領域からするときわめて限定的で、またフサイン・マクマホン協定(1915年)に沿ってメッカのシャリーフ(太守)であるファイサル・ブン・フサインがダマスカスを首都として一時建国したアラブ王国(1920年3~7月)の版図にも達していなかった。

「アラブの心臓」の分断は、さまざまな宗教・宗派集団、民族・エスニック集団が混住し、「モザイク社会」をなすこの地域に対する19世紀半ば以降の欧州列強の干渉政策、いわゆる「東方問題的アプローチ」の既定路線に沿ったものだった(6)。オスマン帝国の弱体化を狙う欧州列強は、特定の宗派集団への利益誘導を通じて帝国領内に橋頭堡を築く一方、政治学で言うところの社会的亀裂(7)を助長し、その分断を図ろうとしてきた。その典型がクリミア戦争(1853~56年)のきっかけとなったエルサレムのキリスト教聖地の管理権やレバノン山地地方への権力伸張をめぐる英仏露の綱引きであり、そこではロシアがギリシャ正教徒の保護を主張する一方、フランスがキリスト教マロン派などローマ・カトリック系の諸派を、英国がイスラーム教ドゥルーズ派をそれぞれ後援することで対抗し、「モザイク社会」に列強の勢力争いを投影していった。

委任統治支配はこうした傾向にさらに拍車をかけ、アラブ諸国にはさまざまなかたちで宗派紛争の芽が植えつけられていった。例えば、イスラーム教スンナ派、シーア派(12イマーム派)、キリスト教マロン派など1010を超える宗教・宗派集団が混住するレバノンでは、宗教・宗派集団の人口比に応じて公的ポストやその権能を比例代表的に配分する宗派制度が導入され、宗教・宗派集団への帰属がそこでの政治的営為の規定することになった。また、イスラーム教スンナ派が多数派をなすシリアでは、スンナ派居住地域の行政区画を頻繁に変更することで、地域間のライバル意識が助長された。さらに、イラクでは、オスマン帝国において異なる地理的区分のもとに置かれていた諸地域が強引に統合されることで、イスラーム教スンナ派、シーア派、クルド人が混在を余儀なくされた。委任統治時代のこうした操作により、独立後のアラブ各国においては、宗教・宗派、民族・エスニック集団への帰属がその時々の政局においてことさら強調されることになった(8)。

パレスチナ問題

「アラブの心臓」の苦難は、宗派主義にとどまるものではなかった。英国によるバルフォア宣言(1917年)に則るかたちで、シオニズムを抱く欧州のユダヤ人がパレスチナの地を占領し、そこで暮らすアラブ人(パレスチナ人)を排除し、1948年にイスラエル建国を宣言すると、同地域は、パレスチナ問題、ないしはより広くはアラブ・イスラエル紛争と呼ばれることになる政治的懸案を抱え込むことになった。イスラエル建国に根拠を与えることになったシオニズムは、19世紀半ば以降の欧州における反ユダヤ主義へのアンチテーゼとして興隆したイデオロギーであり、それが今や、欧州のナショナリズムではなく、アラブ民族主義やイスラーム主義と相互排他的に対立することにより、際限のない紛争が繰り広げられることになったのである。

パレスチナ問題は当初、イスラエルと「アラブの心臓」を構成する国家、とりわけエジプト、シリアを中心とする国家間紛争として推移した。ここにおいて、イスラエルの存在は、アラブ統一や欧米諸国の従属からの脱却を阻害する直接的脅威と目され、アラブ各国はそれぞれの国の利害や思惑によって足並みの乱れが生じることはあったものの、基本路線としてイスラエルに二正面作戦を強いることで対抗した。しかし、この戦略は、1967年の第三次中東戦争によって、アラブ諸国がイスラエルに大敗を喫し、エジプトのシナイ半島とガザ地区、ヨルダンのヨルダン川西岸地区、シリアのゴラン高原、レバノンのシャブアー農場・カフルシューバーが占領されるにいたり、限界を露呈した。

第三次中東戦争での大敗以降、イスラエルとの闘争は、「アラブの心臓」を構成する国家よりも、パレスチナ人自身によって主導されることになり、ファタハが主導するパレスチナ解放機構(PLO)がヨルダンやレバノンで勢力を伸張していった。しかし、自国を不意の戦争に巻き込み兼ねないPLOの活動は、アラブ各国にとって必ずしも好ましいものではなく、1970年9月に発生したハイジャック事件を契機に、ヨルダンのフサイン・ブン・タラール国王(在位1953~99年)がまず、PLOをはじめとするパレスチナ・ゲリラの追放を断行した(「黒い9月事件」)。ヨルダンを追われたPLOは活動拠点をレバノン南部に移し、対イスラエル武装闘争の継続をめざした。だが、レバノンではパレスチナ人との連帯の是非をめぐり次第に対立が激化し、1975年から90年までの15年にわたり内戦(レバノン内戦)に見舞われた。この内戦は、レバノン国内の各派による際限のない暴力の応酬をもたらす一方、イスラエル、シリアの軍事介入をもたらし、1982年のイスラエル軍のベイルート侵攻により、PLOはチュニジアへの撤退を余儀なくされた。内戦で疲弊したレバノンは最終的には、シリアの実効支配を認めるかたちで混乱を収束させ、この状態は2005年の「杉の木革命」発生まで続いた(9)。

一方、エジプトは、1978年9月に米国の仲介のもと、イスラエルとキャンプ・デーヴィッド合意を交わし、パレスチナ問題から離脱、1979年にイスラエルと和平条約を締結し、シナイ半島を回復した。エジプトとイスラエルの単独講和によって、前線国家として独り取り残されることになったシリアは、イスラエルに対する軍事的劣勢に対処するため、武装闘争の「外注」を開始し、パレスチナ諸派やレバノンのヒズブッラーといったレジスタンス組織を物心両面で支援することで、イスラエルに神経戦を挑んだ。

その後、パレスチナ問題は、東西冷戦終結とともに解決に向けて大きく動き出したかに見えた。ヨルダン川西岸地区やガザ地区でのパレスチナ民衆によるインティファーダ(蜂起。第一次は1987年勃発)を経て、1991年10月に、イスラエル、エジプト、シリア、ヨルダン、レバノン、PLOという紛争当事者が初めて一堂に介して開催されたマドリード中東和平国際会議を機に、イスラエルとアラブ各国との間で、「土地と平和の交換」(10)を原則とする二国間交渉が本格化したのである。その結果、1993年9月には、イスラエルとPLOがオスロ合意を結び、関係正常化が実現した。

オスロ合意は、イスラエルとPLOの相互承認に基づき、パレスチナ人による自治政府の設立と紛争の恒久的解決を目的としたもので、最終地位交渉のなかでは国境画定、パレスチナ難民の帰還権、イスラエル入植地の処遇などの問題も扱うこととした。これに基づき、1994年に、チュニジアからPLOのヤースィル・アラファート議長(在職1969~2004年)がパレスチナへ帰還し、ガザ地区とヨルダン川西岸地区の8都市(11)で暫定自治が開始された。しかし最終地位交渉は延々として進まず、2000年7月のキャンプ・デーヴィッドⅡと呼ばれる両者の交渉が決裂して以降、事態は膠着状態に陥り、双方による散発的な暴力、テロの応酬が繰り返されるようになった。また暫定自治を主導したファタハの指導者らの腐敗が徐々に表面化し、そのことがハマースの台頭や、ファタハとハマースの対立を助長していった(12)。

イラク問題

一方、東西冷戦の終結とそれに伴う米国の一極体制の成立は、「アラブの心臓」にもう一つの深刻な問題をもたらすことになった。1990年の湾岸危機・戦争に端を発するいわゆるイラク問題である。イラクは1980年代を通じて、「イスラーム革命」(79年)を実現したイランのアラブ湾岸諸国への勢力伸長を阻止する防波堤としての役割を担い、イラン・イラク戦争(第一次湾岸戦争。80~88年)に際して、米国、ソ連、そしてアラブ湾岸諸国からの支援を受けることで軍事大国としての成長を遂げていた。しかし同戦争終結後、イラクの存在は、逆にアラブ湾岸諸国の安全保障上の脅威とみなされるようになり、1990年8月のイラク軍によるクウェート侵攻・併合宣言(湾岸危機)に対処するため、米国や英国を主体とする多国籍軍が国連安保理の承認のもとにイラクに対して軍事介入(湾岸戦争)を行う一方、イラク産石油の輸出禁止などの制裁を発動し、フセイン政権を締め付けていった。

イラク問題は9・11事件の発生を機に大きな転換点を迎えた。「テロとの戦い」と「民主化」を両輪とするかたちで独断的な対外政策を推し進めるジョージ・W・ブッシュ政権(2001~09年)は、アル=カーイダと協力関係にあったアフガニスタンのターリバーン政権打倒を主導したのち、イラクに標的を定め、フセイン政権が大量破壊兵器を開発・保有していると虚偽の主張を展開し、国連安保理の承認を得ることなく、有志連合を率いて2003年にイラクに軍事介入した。これにより、フセイン政権は崩壊し、イラクでは復興の名のもと民主化が推し進められた。だが、レバノンの宗派制度を想起させるような分権型の政治体制が導入されることで、内政は常態的に麻痺し、冒頭で述べたイスラーム国の台頭をはじめとする脅威に曝されるなど、困難な国家運営を強いられた(13)。

本書の目的:「アラブの心臓」をめぐる虚像と実像

これまで、本書が取り上げる「アラブの心臓」の過去を、近現代を中心に振り返り、中東の「智」を体現するという側面と、さまざまな紛争に苦悩するという側面の二つに注目してきた。こうした二つの側面を見ることで明らかになったのは、「アラブの心臓」が、その華やかな歴史にふさわしい繁栄や成功を手にすることなく、パレスチナ問題、イラク問題、そして「アラブの春」といった紛争の連鎖のなかで疲弊し、中東における存在感を低下させているという事実である。

こうした傾向は、アラブ世界を構成するそれ以外の地域、とりわけアラブ湾岸諸国が台頭するなかで、より鮮明なものとなっている。サウジアラビアを中心とするこれらの国は、産油国として発展を続けるだけでなく、1990年代に入ると、政治的に不安定な「アラブの心臓」に代わってビジネス拠点としての成長を遂げ、建設ブームに沸く一方、ジャズィーラ・チャンネルやアラビーヤ・チャンネルに代表される衛星放送ビジネスにも参入し、「新たな中東」として注目を浴びるようになった(14)。これに対して、「アラブの心臓」をなす国々は「古い中東」と揶揄され、恒常的な不安定さゆえに敬遠されがちになった。

しかし、「アラブの心臓」の混沌は、人道的な立場においてはもちろんのこと、報道、学術研究、さらには政策提言といったあらゆる分野においても決して周縁化され得るものではない。なぜなら、「アラブの心臓」を形成する国々が日々直面している苦難は、中東全体が抱えている政治的問題、社会的問題がもっとも先鋭的なかたちで発現しているからであり、その実態を把握することこそが、中東の今を理解する第一歩となるからである。

ところで、「アラブの心臓」をなす国々を含む中東の政治は、「イスラーム過激派」、「イスラーム主義」、「宗派」、「民主化」、「混乱」、「テロ」、「独裁」、「外国の干渉」といった概念を単線的に組み合わせることで、分析、解釈されることが多い。例えば、「アラブの春」は、長期「独裁」に対する民衆の抗議運動による「民主化」という二項対立のもとで捉えられ、「独裁」を悪、「民主化」を善と位置づけたうえで、「独裁」は倒れ、「民主化」が実現するはずである、ないしは実現しなければならないという勧善懲悪的な予定調和として解釈されがちである。また「アラブの春」以降の混乱については、新体制建設の過程で、社会を構成する「宗派」どうしが対立、ないしは多数「宗派」が少数「宗派」を疎外することで治安が悪化したといった説明や、「混乱」のなかで、武力に訴えるような「イスラーム過激派」が暗躍した、といった説明がしばしばなされる。そしてこうした状況の根本原因については、欧米諸国に代表される外国の干渉があるといった批判がなされたり、あるいは「イスラーム教」が正しく信仰・実践されていたかったことが混乱の原因だといった極論さえ聞かれる。

こうした単線的な概念のセットは、当該国で発生する出来事を比較的短い時間のなかで切り取った場合の解釈としては説得的であるような印象を受ける。中東で発生するさまざまな大事件がメディアで報じられる際になされる解説は、多くの場合こうしたアプローチによるものである。

しかし、「アラブの心臓」で起きているさまざまな事象に実際に目を向けてみると、ある国で発生したある出来事を理解するために示された概念のセットが、同じ国でその直後に起きた別の出来事を説明するのに有用でないといったことがしばしば起こる。先に挙げた例で見てみると、「アラブの春」を説明する際の「独裁」、「民主化」という概念のセットは、「アラブの春」以降の混乱を何ら説明できないし、「アラブの春」以降の混乱を説明する際の「宗派」、「イスラーム過激派」といった概念のセットもまた、「アラブの春」そのものを説明できない。すなわち、ニュース性の高い出来事を説明するための概念のセットを用いるだけでは、間断なく展開される中東の政治的営為を必ずしも充分に把握できない。そして、こうした解釈上の限界の積み重ねが、おそらくは「中東の政治は複雑で難解だ」というあきらめの念に似た納得へと帰結してしまうのである。

では、複雑で難解だと思われる中東の政治を的確に理解するためには、どのような視座が必要なのだろうか。

本書は、右で述べたような単線的で断片的な概念のセットだけでは、中東の実像を必ずしも充分に説明しきれないという現状を踏まえて、「アラブの心臓」の今を読み解いていくことをめざしている。また、こうした概念のセットに過度に囚われることが、「アラブの心臓」の実像の理解そのものを妨げ、実像とは異なる虚像を作り上げてしまう事態に警鐘を鳴らしたいと考えている。具体的には、「アラブの心臓」を構成するエジプト、シリア、イラク、レバノン、ヨルダン、パレスチナの6カ国に焦点を当て、それぞれの国の政治を説明する際に提起されてきた代表的な概念のセットがどのようなものかを示したうえで、それによって見えてくるものと、見えなくなってしまうものを明らかにする。そして、各国政治の実像や、国境を越えて絡み合うかたちで展開する混沌の実態を解明し、それぞれの国、さらには「アラブの心臓」での政治的営為を持続的に理解するために必要な視座を提示していきたい。

本書は、岩波書店編集部の藤田紀子氏の多大なご支援のもと、かたちを得ることができた。ここに記して深くお礼申し上げたい。

注

(1)イスラーム復興運動の興隆については中村[1997]、末近[2005]、アラブ民族主義の発展についてはAoyama, Khansa and al-Charif[2000]を参照。

(2)エジプト近現代史についてはVatikiotis[1991]を、シリア現代史についてはSeale[1988]、そしてイラク現代史についてはTripp[2000]を参照。

(3)ムスリム同胞団の歴史、思想、活動については横田[2009]を参照。

(4)本書において、「アル=カーイダ系」は、ビン・ラーディンが始動してきたアル=カーイダと組織的のつながりやメンバー間の交流がある組織に加えて、アル=カーイダと同様のイスラーム主義的な目標を掲げ、軍事・広報戦術を採用する組織を総称する用語として用いる。

(5)ジハード団については藤原[2001]を、アル=カーイダについては保坂[2011]を参照。

(6)各国における宗教・宗派集団、民族・エスニック集団の人口比率は各章を参照。

(7)社会的亀裂とは、国内の政治対立における区分軸を意味し、地域、言語、民族、宗教・宗派、階級などといった社会成員の属性の差異や多様性によって生じる。定義の詳細に関しては間編[2006]を参照。

(8)レバノン、シリア、イラクにおける宗教・宗派、民族・エスニック集団の社会的亀裂の強調については、青山[2012]、青山・末近[2009]、Bengio[1999]、Marr[2004]を参照。

(9)レバノン内戦についてはFisk[2000]、Hanf[1993]を参照。

(10)「土地と平和の交換」とは、イスラエルが占領地を返還する代償として、アラブ各国はイスラエルの安全保障を担保するしくみを意味する。ここにおいて、イスラエルが返還を求められる占領地は、国連安保理決議第242号(1967年)に基づき、第三次中東戦争以降の占領地とされた。だが、この決議における「占領地」(territories occupied)は定冠詞が付されていないために、その範囲が曖昧で、このことが、イスラエルが首都だと主張するエルサレムや、一方的に併合(1981年)したゴラン高原、シャブアー農場・カフルシューバーの帰属をめぐる意見対立をもたらしている。

(11)ヨルダン川西岸地区の8都市とは、ジェニン、トゥールカレム、ナブルス、カルキリヤ、ラーマッラー、エリコ、ベツレヘム、ヘブロン。

(12)パレスチナ問題の経緯や紛争当事国のパワー・バランスについては、青山[2012]、臼杵[2013]、広河[2002]を参照。

(13)19990年代以降のイラク情勢の推移については酒井[2004]、山尾[2013]を参照。

(14)アラブ湾岸諸国の躍進については松尾[2010]を参照。

凡例

本書における外国語(アラビア語)の固有名詞のカタカナ表記は、一部の例外を除き大塚・小杉・小松他編[2002: 10-15]および帝国書院編集部編[2009]に従った。ただしアラビア語の定冠詞「アル=」、「アッ=」、「アン=」は原則として省略した。

第1章 エジプト:二つの「革命」がもたらした虚像の再考」(横田貴之)へ

へ