青山 弘之 編

横田 貴之・髙岡 豊・山尾 大・末近 浩太・吉川 卓郎・錦田 愛子

本稿は、2014年12月18日に岩波書店より出版された『「アラブの心臓」に何が起きているのか:現代中東の実像』(ISBN:9784000220842、体裁:四六 ・ 並製 ・ カバー ・ 242頁)の内容を一部改訂し、HTMLに変換した復刻版である。

目次

-

- 序章 「混沌のドミノ」に喘ぐ「アラブの心臓」 (青山弘之)

- 第1章 エジプト:二つの「革命」がもたらした虚像の再考 (横田貴之)

- 第2章 シリア:「真の戦争状態」が必要とする「独裁」政権 (髙岡豊)

- 第3章 イラク:民主化の蹉跌と宗派対立という亡霊 (山尾大)

- 第4章 レバノン:「決めない政治」が支える脆い自由と平和 (末近浩太)

- 第5章 ヨルダン:紛争の被害者か、受益者か (吉川卓郎)

- 第6章 パレスチナ:ハマース否定が導いた政治的混乱 (錦田愛子)

- 終章 中東政治の実像に迫るために (青山弘之)

- 文献リスト

第3章 イラク:民主化の蹉跌と宗派対立という亡霊

山尾 大

はじめに:暴力がもたらした宗派対立

イラン・イラク戦争(1980~88年)と湾岸戦争(91年)、そしてイラク戦争(2003年)。これはイラクが経験した三つの大きな戦争だ。イラク戦争では、35年間続いたバアス党政権が崩壊し、元亡命反体制派を中心とした新政権が成立した。ところが、まもなく内戦が勃発し、再び戦火が広がった。

内戦や政治対立が激しさを増すにつれ、政局は混乱を極めるようになった。こうしたなかで、戦後イラク政治は、イスラーム教スンナ派とシーア派、およびクルド人の間の対立、すなわち宗派対立によって説明されるようになった(1)。シーア派主導の政権に対して、排除されたスンナ派や少数派のクルド人が抵抗しているというわけだ。むろん、宗派対立とは、各宗派の教義や神学をめぐる対立ではない。むしろ、宗派や民族という原初的な社会的帰属が政治対立や政治動員において用いられ、宗派や民族への帰属の違いが争点となる政治対立のことである。この宗派対立は、イラク政治を説明する主要な枠組みとして通説の地位に君臨してきた。

だが、こうした単純化された通説は、イラク政治の実態をどの程度説明できるのだろうか。この問題を考えるために、まず、宗派対立を露呈させた衝撃的な事件から本章の議論を始めることにしよう。

図表3-1 イラク地図

第1節 モスル陥落

2014年6月9日、イラク北部に位置する第2の都市モスルが、イラク・シャーム・イスラーム国(以下イスラーム国)の襲撃を受け翌日陥落した。空港や市庁舎、銀行や監獄をはじめ、あらゆる公的施設が占拠され、「アッラーの他に神なし」と書かれたイスラーム国の黒い旗が掲げられた。襲撃された銀行からは大量の預金が奪われ、監獄からは続々と犯罪者が「釈放」された。

もちろん、モスル市には数万人規模のイラク軍が駐留していた。にもかかわらず、兵士は数千人規模のイスラーム国による急襲の前に、なす術もなく崩れ去り、軍服を脱ぎ捨てて離散した。警官もその後に続いた。イスラーム国は軍や警察の重軽火器をまるごと奪った。こうして、イラク第2の都市はわずか24時間足らずのうちに陥落した。この事件は、領域内で排他的な主権を行使するはずの近代国家において、武装集団が「国家内国家」を建設しようとしたという点で、世界中に衝撃をもたらした。

なぜこのような事件が起こったのだろうか。その答えは本章の最後に譲るとして、まずイスラーム国とは何かを見てみよう。イスラーム国は、第2章で論じられたように、シリアの紛争でアル=カーイダから派生し、2014年初頭にイラクに回帰した勢力である。非イラク人が大半を占めるため、イラク国内に基盤を持っていない。にもかかわらず、短期間でモスル市を陥落させることができたのには、もちろん理由があった。それは、イスラーム国が、イラク国内を熟知する旧バアス党政権の幹部や元士官と連合していたからである。こうした旧体制勢力(旧バアス党幹部と元士官)は、イラク戦争後に粛清され、シリアに亡命していた(本章第3節)。それから10年の時を経て、旧体制勢力はイスラーム国とともにイラクに舞い戻ったのである。その中核となったのが、サッダーム・フサイン(フセイン)政権の「ナンバー2」だったイッザト・イブラーヒーム・ドゥーリー元革命指導評議会副議長(兼バアス党イラク地域指導部副書記長)と、彼が率いるナクシュバンディー教団軍であった。

もっとも、イスラーム国はモスル市やその周辺の複数の都市に「点の支配」を確立したに過ぎなかった。さらに、既存の国家を破壊し、カリフ制に基づくイスラーム国家の樹立をめざすイスラーム国と、イラクという既存国家の破壊には否定的な世俗主義者である旧体制勢力の連合が継続しないことは、当初から明白だった。とはいえ、イラク第2の都市が短期間で陥落したことの衝撃は大きく、「シーア派を殺せ」と叫びつつ首都バグダードに迫る勢いを見せていたイスラーム国は、国家存亡の危機と認識された。

こうした状況に対して、6月10日、シーア派宗教界の最高権威アリー・スィースターニーが、「祖国防衛のために、武器をとって軍や治安機関を支援せよ」とのファトワー(法学裁定)を出した。これはイラク全土の保護を呼びかけたものだった。ところが、13日の金曜礼拝の説法では、シーア派ウラマー(イスラーム学者)が、シーア派聖地の保護を重視した発言を行うようになった。こうしたファトワーや金曜礼拝を受けて、ムクタダー・サドル率いるサドル派やイラク・イスラーム最高評議会(ISCI)などのシーア派イスラーム主義政党が、民兵を再結成した。住民も義勇兵を組織してイスラーム国との戦闘に向かった。もちろん、義勇兵を組織したのはシーア派だけではなく、多くのスンナ派部族もそれに加わった。だが、「シーア派を殺せ」と叫ぶイスラーム国に対して、「シーア派を守れ」という声が次第に大きくなっていった。

かくして、宗派対立とは無関係だったモスル陥落事件が、スンナ派の過激派と、イラクを守るために立ち上がったシーア派民兵、という宗派対立の様相を呈することになった。それに加えて、モスル陥落事件の遠因には、シーア派に独占されたヌーリー・マーリキー政権(在職2006〜14年)の宗派主義的な政権運営がある、という批判が米政権や反体制派から噴出すると(2)、07年の内戦終結後いったんは下火になっていた宗派対立論が、再び広がっていったのである。

はたして、以上のような宗派対立論は、イラク政治を説明する有効なツールなのだろうか。

第2節 「人工国家」と権威主義体制

この問いに答えるために、まずは、イラクに近代国家が作られた歴史を紐解いてみよう。そして、バアス党政権(1968~2003年)の支配構造を概観することによって、宗派対立が必ずしもイラク現代政治の争点ではなかったという事実を浮き彫りにしたい。

「人工国家」としての近代国家イラク

イラクに近代国家が形成されたのは、1920年のサン・レモ会議で英国の委任統治下に入ることが決定した時のことだった。しばしば指摘されるように、イラク国家は、モスルとバグダード、バスラというオスマン帝国の三つの州が統合されることで成立した。

この3州は、歴史的に異なる地域概念に大別されていた。北部のモスルを中心とする「ジャズィーラ」地域と、バグダード周辺から南部までを含む「肥沃なメソポタミア」地域である。前者はシリア北部のアレッポ経済圏と連続性を持ち、後者はアラビア湾(ペルシャ湾)岸からインド洋へつながる経済圏の一部を形成していた。さらに、イラクにある四つのシーア派聖地(サーマッラー、カーズィミーヤ(バグダード北部)、ナジャフ、カルバラー)は、巡礼者のネットワークによってイランと強固なつながりを持っていた。19世紀には、シーア派聖地に遺体を埋葬する専門業者がイランとの間を行き来したほどである(Nakash[1994: 187-194])。「シャームのくにぐに」と呼ばれた地域が分割されてシリアやレバノンといった国が成立したことと対照的に、イラクは二つの経済圏にまたがるオスマン帝国の3州が合体して成立したのである。

これはとりもなおさず、イラクが歴史的な一体性を持たないということを意味する。当時の英国インド政庁の行政官は、いみじくも「イラクは長い歴史を通して、きわめて異なる領域を示す言葉として使われてきた」(Longrigg[1925: v])と指摘している。

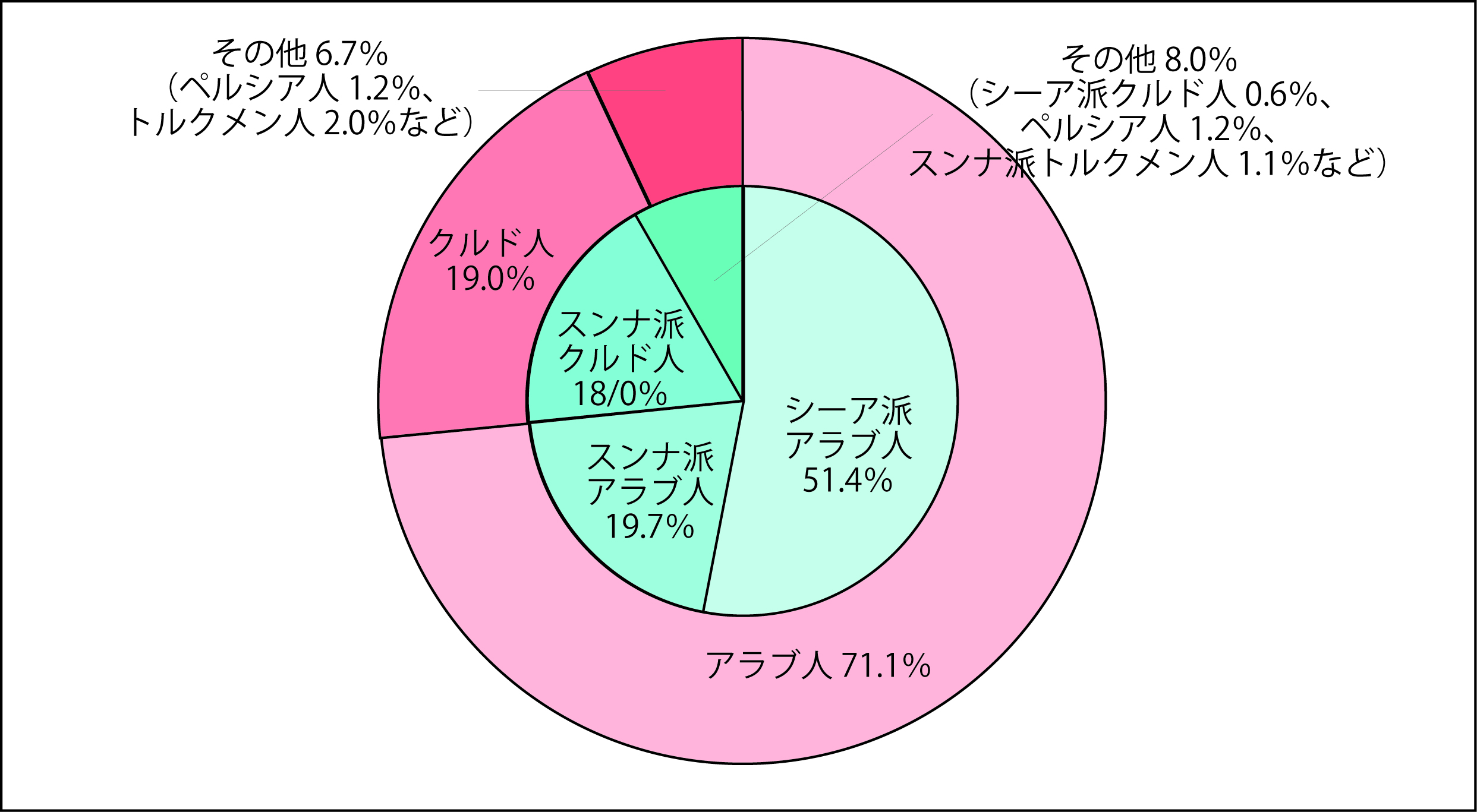

それだけではない。現在のイラクを構成する地域には、さまざまな民族・エスニック集団や宗教・宗派集団が混在していた。民族や宗派ごとの人口調査が最後に行われた1947年のデータを見てみよう。図3-2から分かるように、民族別に見ると7割強のアラブ人に加え、2割程度のクルド人がいる。宗教的には、イスラーム教徒が9割を超えるが、キリスト教徒をはじめとする少数派も一定程度住んでいる。宗派と民族を合わせると、シーア派アラブ人が5割強、スンナ派アラブ人とスンナ派クルド人がそれぞれ2割程度となっている。このような民族や宗派は、オスマン帝国の有力政治家や軍人の大半を占めていたスンナ派アラブ人が、イラク建国後も政治の中心を独占し続けたことによって、注目を集めるようになった。少数派のスンナ派アラブ人が多数派のシーア派アラブ人を支配し、クルド人は独立国家をめざして活動を続けてきた(Marr[2004])、というわけだ。

民族や宗派に加えて、部族や地縁に基づく集団も、イラクでは重要である。部族は共通の祖先や紐帯意識を有する緩やかな自律的集団であり、さまざまな家族が集まって巨大な部族連合を作ることもある。日本の例で言うと、巨大財閥のようなものである。地縁集団は、文字通り同じ地域出身者の集まりで、フセイン政権期には大統領と同じティクリート出身者が政権の中枢を占めたことが有名である。

図表3-2 イラクの宗派・民族別人口比(推計)

出所:Batatu[1978:40]、Jabar[2003:55]、Marr[2004:12–14]をもとに作成。

以上のように、歴史的一体性のない地域に、多様な民族や宗派、部族や地縁集団を外部から統合することによって成立したイラクは、「人工国家」であると論じられてきた。

これは、次のような議論に敷衍されていくことになった。つまり、イラクは人工国家であるがゆえに、同一のアイデンティティを持った国民を形成しにくい。それは、スンナ派アラブ人やシーア派アラブ人、そしてクルド人が、民族や宗派ごとの利害関係に基づいて対立を繰り返してきたからである。したがって、国民意識が脆弱な国家で人々を統合するためには、強権的な権威主義体制がトップダウン式に支配せざるを得ない。それゆえに、バアス党政権のような権威主義体制が継続するのだ。それ以外にイラク国家を一つに統合する方法はない、という議論である(3)。こうした人工国家論こそが、宗派対立によってイラク政治を説明する議論の前提になっている。

むろん、これには反論もある。同一の民族や宗派集団内で意見が一致するという想定は非現実的である。例えばシーア派アラブ人は、集団として共通の利害関係を持っているわけではない。また、歴史を遡ってみても、民族や宗派集団が対立することは稀だった。むしろ、宗派や民族間の通婚は一般的であり、混住も進んでいた。さらに、政治家が自らの宗派を代表する言動をとることはほとんどなかった。したがって、宗派対立の枠組みでイラク政治を分析することは適切ではない、というわけだ(4)。

人工国家を統治する権威主義体制

もう少し、人工国家という性格に着目して歴史を振り返ってみよう。

民族や宗派ごとに共通した利害関係を有するという前提は現実味がなくても、イラク政治では「領域支配の正当性をいかに固定化された国家領域のなかで定着させるか、ということが中心的な課題であった」(酒井[1995: 104])ことは事実である。だからこそ、1932年に形式的な独立を達成してからというもの、歴代のイラク政権は歴史的一体性のない多民族・多宗派国家をどのように統合するか、という点に苦心してきたのである。それは、王政下(1932~58年)のイラクでも、1958年の「共和革命」後の軍事政権でも同様だった。とりわけ、1968年以降のバアス党政権や、79年に発足したフセイン政権下では、上から国民統合を強制するという政策が顕著になった。

もっとも典型的なのが、古代文明の遺産を利用した国民統合だった。バアス党政権は、1970年代半ば、イラク人の起源を古代メソポタミア文明に求める政策を取り始めた。イラクは繁栄を極めた古代メソポタミア文明の中心地である。そのメソポタミアを共通の祖先とする者こそが、現代のイラク国民である、と主張して国民に自尊心を付与したのである。

そこでまず行われたのが、県名の変更である。アッシリア王国の中心地だったモスル県は、その首都の名にちなんでニネヴェ(アラビア語ではニーナワー)に、バビロン第1王朝のあったヒッラ県は、バビロン(アラビア語ではバービル)に、それぞれ改名された。アラブ作家連盟は、アッシリアとバビロンの文化をアラブ文化遺産に位置づけることで、イラクと古代文明のつながりを強調した。さらに、フセイン大統領は、新バビロニアの第2代王ネブカドネザルを自らと重ね合わせ、正統かつ偉大な指導者像を創りあげた。ネブカドネザルは、アケメネス朝ペルシャのキュロス2世の侵略に抵抗した王であり、イラン・イラク戦争中にイランとの戦いで士気高揚に利用するためにはもってこいのシンボルだったのだ。1989年のバビロン国際フェスティバルでは、「ネブカドネザル王からフセイン大統領まで」というスローガンを掲げた。

メソポタミア文明を国民統合のシンボルにすることは、他にも利点があった。それは、イスラーム教興隆以前のメソポタミア文明を国民統合の核にすることで、イスラーム教徒や非イスラーム教徒(キリスト教徒やヤズィード教徒)といった宗教、スンナ派やシーア派といった宗派、そしてアラブ人、クルド人、トルクメン人といった民族の差異が無意味になるという利点である。

こうしたシンボルによる国民統合を支えたのが、肥大化した官僚制とバアス党の監視網による強権的な支配だった。フセイン政権は、1970年代後半以降に急増した石油生産がもたらした巨額の国家予算を用いて、多くの国民を公務員として雇いあげた。バアス党が政権をとった1968年には約5万8000人だった公務員は、80年には約82万8000人に増えた。これは、当時の人口約1700万人の4.9%を占め、労働力人口の15%を超えていた(アブドゥルジャッバール[1998])。大量の国民を国家機構に取り込むことによって、人工国家の統合を進めたのである。

さらに、バアス党組織の監視網によって支配体制を強化した。バアス党は、アラブ民族指導部とイラク地域指導部を頂点にした強いヒエラルキー構造を持ち、一番下の「細胞」と呼ばれる2~3人単位の組織は、社会の末端にまで根を張るように設計された。既存の党組織に加えて、労働組合総連合やイラク女性総連合、イラク学生青年国民連合などの生活に密着したさまざまな組織が作られた。こうしてイラク社会の隅々まで網の目のように張りめぐらされた党のネットワークは、市民の生活を日常的に動員・監視する装置として機能したのである。加えて、網の目のような党ネットワークに入り込んで国民を監視する役割を担ったのがムハーバラートだった。ムハーバラートとは、治安維持組織、諜報機関、秘密警察の総称で、バアス党組織を用いて国民を当局に密告した。密告は、やがて市民の間でも行われるようになった。人々が互いに監視し合うようになったイラクは、「恐怖の共和国」となったのである(Makiya[1998])。

このように、人工国家を支配するために、旧体制はさまざまな強権的政策を駆使してきた。とはいえ、そこで重要なのは、宗派や民族などの社会的亀裂ではなかった。確かに、独立後のイラクではスンナ派アラブ人が政治家に占める割合は大きかった。これは通説通りである。だが、極度に集権化されたバアス党政権下では、宗派や民族の違いではなく、大統領との直接的な関係が重要な意味を持ち、さまざまな社会的亀裂を横断するためにシンボル操作に基づいた国民統合が進められてきた。むしろ、「宗派に基づいたアイデンティティを政治舞台で明確にすることは、バアス党政権のもとでは基本的には避けられて」(酒井[2003: 37-38])いたのである。

第3節 民主主義の行き詰まりと激化する政治対立

強権的な支配を行ってきたバアス党政権は、2003年のイラク戦争で打倒された。それに代わって政権を担うようになったのは、旧体制下で反体制活動を展開してきた元亡命勢力だった。以下では、まず簡単に戦後の移行プロセスをたどり、次にマーリキー政権の8年間を瞥見する。それを通して、政治対立が宗派や民族の社会的亀裂にそって生じていたわけではないことを明らかにしてみたい。

外部介入による政権交代と分権的民主主義の導入

4月9日にバグダードが陥落し、35年続いたバアス党政権が崩壊した。続いて、米国を中心とする有志連合がイラク統治を開始した。主体となったのが連合国暫定当局(CPA)である。CPAは、イラク人の代表による政府の存在を強調するためにイラク統治評議会を任命した。だが、この評議会にはほとんど権限がなかったばかりか、メンバー25人のうち18人が国内に基盤を持たない元亡命政治家だった。

そのため、こうした「傀儡」政権に反対し、イラク人を実際に代表する政府の形成を呼びかける声が大きくなった。これに対応するかたちで、CPAはイラク統治評議会に代わってイラク暫定移行政府を結成した。暫定移行政府の首相には、米国とのつながりが強い世俗派のイヤード・アッラーウィーが任命された。このアッラーウィー政権に対して、2004年に主権が委譲されると、翌年の制憲議会選挙に向けた準備が始まった。制憲議会選挙では、長らく亡命を続けていたダアワ党、サドル派、ISCIといったいわゆるシーア派イスラーム主義勢力の政党連合が勝利し、イラク史上初めてイスラーム主義政党が政権の中枢に躍進した。続いてこの政権は、憲法の起草に取り掛かった。紆余曲折を経て、2005年には新憲法の国民投票が実施された。一部で根強い反対があったものの、何とか承認された新憲法のもとで正式な第1回国民議会(国会)選挙が実施されたのである。だが、その後2006年2月に発生したシーア派聖地サーマッラーでの爆弾テロ事件を契機として死者数が劇的に増え、イラクは内戦状態に陥った。

以上のようなイラク戦争後の移行プロセスを理解するうえで、分権的制度の導入と脱バアス党政策という二つの政策が決定的に重要である。順に見ていこう。

第1に、権力を分散させる民主主義制度が導入されたことである。具体的には、大規模政党に議席が集中することを回避するために比例代表制が採用された。さらに、小規模政党の不利にならないように「補償議席」が設けられた。議会では、首班指名や条約の採決に、単純過半数以上の賛成を必要とする条項が加えられた。こうした制度設計は、多様な民族や宗派が存在する人工国家イラクで、多数決ではなくコンセンサスに基づいた民主主義の実現をめざしたものだった。つまり、外部から国家の機構を破壊した後に、政治権力を分散させながら国家を再建するというきわめて困難な計画に着手したのだと言えよう。

ところが、実際に選挙が行われると、政治家の間で激しい対立が始まった。言うまでもなく、選挙には政党組織が必要となる。亡命活動が長いシーア派イスラーム主義勢力は、すでにいくつかの政党組織を有しており、選挙の開始に伴ってスムーズな動員に着手できた。湾岸戦争以降、活発な政党活動を行っていたクルド人にも同じことが言える。だが、旧体制下でこうした組織的な政治活動の経験を一切持たなかった人々は、選挙の導入に伴って自らの政治的代表を送り出せなくなった。彼らの多くはスンナ派だった。だからこそ、彼らの不満が蓄積されていったのである。

第2に、脱バアス党政策が実施され、軍と警察機構が解体されたことである。占領統治を開始したCPAは、まず始めにバアス党を非合法化し、党幹部を行政と社会の責任ある立場から解任する公職追放を強行した。その結果、約30万人の党員が公職から追放され、約6000人から1万2000人もの教師が排除された(Stover et al[2005])。脱バアス党政策に続いて行われた軍の解体は、約35万人もの失業者を生み出した。脱バアス党政策と軍・警察の解体を合わせると、60万人を超える人々が職を失った計算になる。

こうして公職を追放された人々は、シリアやヨルダンなどに亡命するか、反米闘争を始めた(この勢力の一部が、冒頭で述べた2014年6月のモスル陥落事件に深く関与することになる)。とくに軍人は、武器庫から武器を持ち出して、はじめは反米闘争、そして次第に反体制運動に加担するようになった。こうして内戦が勃発した。2006年から07年にかけての内戦の主因は、明らかに新たな国家の建設をめぐる政治対立に求められる。争点は、新体制に関与できるか否かにあり、宗派や民族の違いではなかった。にもかかわらず、紛争が拡大するにつれて、宗派対立の側面が強調されるようになった。というのも、旧バアス党政権の中核を占めたスンナ派アラブ人が、シーア派イスラーム主義政党率いる新体制に対する反対運動を展開している、という構図ができあがったからである。

このように、分権的制度と脱バアス党政策は、政治対立を激化させた。それは、必ずしも宗派や民族の違いに淵源したものではなかったが、次第に宗派対立の枠組みにからめとられるようになっていったのである。そして、この移行プロセスの政治は、民主主義体制の制度ではなく、新体制から排除された勢力による「制度外」の動き(暴力を用いた反体制運動)によって規定されていたと言えるだろう。

第1次マーリキー政権と繰り返される政党連合の再編

ところが、こうした「制度外」政治は、第1次マーリキー政権の成立(2006年6月)後には、次第に影をひそめるようになった。代わって政治の表舞台で展開されるようになったのが、「制度内」のきわめて複雑な政治対立だった。

第1次マーリキー政権が発足したのは内戦勃発直後のことだった。そのため、マーリキー政権は挙国一致体制を敷き、治安回復政策を優先した。それには強い軍と警察が不可欠である。

だが、軍も警察も、治安を回復する能力を持っていなかった。というのも、CPAが、軍と警察の再建に失敗したからである。それにはもちろん理由があった。確かに、CPAは、巨額の資金を投入して軍人や警察官の数を急激に増やすことには成功した。だが、CPAが軍と警察機構の再建に着手したまさにその時、上述のように反米闘争が激化したのである。そのため、反米闘争への対応で手一杯になり、新たな兵士や警察官の訓練が後回しにされた。軍人と警察官の数は増えたが、訓練が不十分で、指揮系統も確立していなかったため、作戦遂行能力を持たなかったのである(山尾[2013])。

一方で、地方コミュニティの内部に入り込んだ反米・反体制派を駆逐することは、米軍にすら不可能だった。窮地に陥った米軍は、地方コミュニティに影響力を持つ部族に資金と軽装備を提供して覚醒評議会という組織を形成し、米軍とイラク軍の代わりに治安維持の任務を請け負わせた。覚醒評議会は、旧体制勢力や反米運動に参画したアル=カーイダ系武装集団を抑え込んだ。これが奏功し、短期間のうちに治安が著しい回復を見せた。成功の秘訣は、米軍が高額の給与を部族民にばら撒いたことだった。これは別の問題をもたらしたものの(5)、治安の回復には成功した。かくして、イラクは内戦状態から脱却し、治安の回復は第1次マーリキー政権の大きな業績の一つとなった。

こうして治安が安定化すると、政治の中心が「制度外」の暴力から「制度内」の対立へとシフトした。とはいえ、議会政治内の激しい対立は、主として次の二つの問題をもたらした。

第1に、CPA主導のもとに導入されていた分権的な「制度内」での激しい政治対立が、政局を麻痺させたことである。比例代表制は著しい多党制を生み出し、いずれの政党も単独では過半数を形成できなくなった。安定した過半数勢力が存在しない議会では、政治決定ができなくなる。それを回避するために、各政党は連合を形成して選挙に参加するようになった。ところが、選挙前に形成された政党連合が、選挙後に次々と再編されるようになったのである。頻発する政党連合の再編は、マーリキー政権の政策に反対する勢力に一つの有効な戦術を提供した。ボイコット戦略である。それは、いくつかの政党が連動して議会をボイコットすることによって政府の政策に反対し、自派の要求を実現させようとする戦略である。安定的過半数を維持できる政党が存在しないため、議会をボイコットする政党が出てくると、議会そのものが成立しなくなる。これでは政権の正当性が著しく低下する。そのため、第1次マーリキー政権はボイコット勢力を放置することはできない。だからこそ、ボイコット戦略は効果を発揮したのだ。

そのもっとも典型的な例は、サドル派が、マーリキー首相とジョージ・W・ブッシュ大統領の治安協力合意に反対して、2007年4月に国民議会をボイコットし、全閣僚を引き上げた事件である。サドル派に続いて、「野党」(6)もボイコット戦略を開始した。こうしてサドル派と「野党」は、米軍に依存した治安維持政策を修正させた。

かくして政局は麻痺し、民主主義が機能不全を起こすようになった。さらに、政党連合の激しい再編とボイコット戦略によってイラク政治は複雑さを増し、外部からは何が起こっているのかを把握することすら、容易ではなくなったのである。

第2に、次第に権限を強化するマーリキー首相に対する反発が強まったことである。政権発足時のマーリキー首相は、どこにも基盤を持たず、最有力政治家ではなかった。だが、米軍と部族の力を借りつつも内戦から脱却し、イラク・ナショナリズムを掲げて中央集権的な国民統合を進めたマーリキー首相は、次第に国民の支持を集めるようになった。国民の指導者としてのマーリキー首相のイメージは、2008年3月に同じシーア派であるサドル派民兵の活動を抑制し、その後、ナショナリズムを掲げて第2回地方選挙(09年)で大きな勝利を収めたことで、決定的になった。これに自信をつけたマーリキー首相は、首相府の予算を拡大し、それを用いて支持基盤の部族に資金を配分し、加えて治安機関や軍に首相府から直接つながる指揮系統を作り上げた。こうしてマーリキー首相は次第に権限を強化していったのである。

だが、こうした権力の強化には、次第に批判の声が上がるようになった。第2回国民議会選挙(2010年3月)が近づくと、マーリキー首相の続投を阻止するために、「野党」勢力が糾合してイラーキーヤと呼ばれる政党連合を結成した。中心となったのは、イラク暫定移行政府(2004年)の首相を務めたアッラーウィーだった。他方、それまで一つの政党連合にまとまっていたシーア派勢力も、マーリキー首相を支持する法治国家同盟と、それに反対するイラク国民同盟の二つに分裂した。

その結果、第2回国民議会選挙では、イラーキーヤが第1党の座を奪った。ところが、8ヵ月におよぶ政党連合の再編を経て、選挙前に分裂したシーア派勢力が再統合し、最大の政党連合を形成してマーリキーを首班指名した。こうして多数派工作に勝利したマーリキー首相が、第2次政権を成立させたのである。

第2次マーリキー政権と機能不全を起こす民主主義

第2次マーリキー政権は、以上のような経緯を経て成立したため、当初から正当性が脆弱で、問題が山積していた。幸か不幸か、第2次マーリキー政権が発足したのは、おりしも「アラブの春」真っ只中だった。その余波を受けて、イラク国内でも改革を求めるデモが広がった。選挙で第1党になったにもかかわらず、政権をとれなかったイラーキーヤの主要勢力は、このデモに乗じてマーリキー首相への反対運動を始めた。イラーキーヤは国民議会をボイコットし、マーリキー政権のさまざまな政策を阻止しようとした。ボイコット戦略が再び広がり始めた。

業を煮やしたマーリキー首相は、2011年12月末、イラーキーヤの重鎮であるターリク・ハーシミー副大統領(在職06〜11年)に逮捕状を出すという「禁じ手」を使った。国民議会議事堂前の爆破事件に関与したという容疑だった。真偽のほどは判然としない。副大統領が本当に武装集団とつながっていたという報道もある。だが重要なことは、マーリキー首相が司法を利用して政敵を排除したように見えたという点である。マーリキー首相をフセイン前大統領になぞらえて、独裁者だと非難する声が出てきたのも、この頃からである。マーリキー首相を独裁者と批判する勢力は、2012年4月には首相不信任決議案を画策し始めた(7)。

さらに、2012年末にはアンバール県の重鎮であるラーフィウ・イーサーウィー財務大臣の警備員が拘束される事件が発生した。この事件も、マーリキー首相が裏で糸を引いていると考えられた。そのため、マーリキー政権の打倒を叫ぶデモが、財務大臣の地元のアンバール県に広がった。こうして、政治エリートに加えて、市井の人々からも反マーリキーの声が上がるようになったのである。反体制デモが拡大するなかで、2013年4月と6月には何とか第3回地方選挙が実施されたが、年末になると、アンバール県はシリアから流入したイスラーム国とイラク軍が攻防を繰り返す凄惨な戦場と化した。

そのなかで、2014年4月に実施された第3回国民議会選挙では、マーリキー首相は勝利を収めることができた。というのも、多くの政党が分裂を繰り返すなかで、マーリキー首相は法治国家同盟の勢力を維持し、国家の資源をばら撒くことができたからである。選挙後の組閣交渉では、マーリキーの首相三選を阻止しようとする勢力と、マーリキー首相を支持する勢力が激しい対立を繰り返していたが、そのさなかにイスラーム国がモスルを陥落させたのである。

このように、第2次マーリキー政権下では政治対立が繰り返され、それに伴って治安も再び悪化していった。その結果、民主主義は機能不全を起こし、いったんは「制度内」での対立に収斂されたように見えたイラク政治の表舞台に、「制度外」の暴力的な異議申し立てが再登場することになったのである。

ここで重要なのは、戦後の民主主義を機能不全にしたのは、宗派対立ではなく、「制度内」と「制度外」の双方で繰り広げられた激しい政治対立だったという点である。こうした対立は、宗派や民族の利害を反映したものでも、そうした亀裂にそって展開したものでもなく、純粋な権力闘争の側面が強かった。

第4節 国家建設の実像

にもかかわらず、第2次マーリキー政権後半には、シーア派を中心とする政権がスンナ派を排除して独裁化している、と論じられるようになった(ドッジ[2014])。モスル陥落事件が発生すると、こうした宗派対立論がさらに加熱し始めた。だが、宗派対立論はほとんどの場合、明らかに的を射ていない。

宗派対立論という虚像

それはなぜだろうか。確かに、宗派対立を裏づける現象は存在するため、宗派間で紛争が生じているという説明は一見分かりやすい。宗派対立がまったく存在しないと主張するつもりもない。例えば、内戦時には、実際に宗派対立を扇動する言説が流布された。サドル派やISCIの民兵がスンナ派住民を攻撃したこともあった。また、選挙のマクロデータを見ると、宗派と民族といった社会的亀裂にそった動員や投票行動を否定することは難しい。つまり、これまで3回実施された国政選挙では、シーア派を中心とする政党連合の得票率は、シーア派住民が多いバグダード以南で高くなっている。反対に、スンナ派を中心とする政党連合は、スンナ派住民の多い県で高い得票率を誇っている。同様に、クルド人政党は、クルディスタン地域政府を構成する3県でほとんどすべての票を獲得している。

とはいえ、こうした宗派対立や宗派・民族にそった選挙行動は、宗派や民族の違いそのものに起因するわけではなく、普遍的な現象でもない。内戦の根本的な原因は、先述のように、CPAが導入した脱バアス党政策と軍の解体によって新体制から排除された勢力による「制度外」での異議申し立てに求められる。言い換えるなら、宗派の違いは副次的な要因に過ぎず、宗派主義的な言説が利用された結果、暴力に結びついたのである。選挙で宗派と民族の偏りが露呈するのも、2005年の国民議会選挙以来、宗派・民族ごとに政党連合が形成され、宗派や民族にそって票が動員される経路ができあがり、民族や宗派集団を基盤にする政党のみが、優位政党になったからである。つまり、選挙というイベントで票を集めるために、一時的な政治的ツールとして宗派や民族などの社会的亀裂が利用されているに過ぎないのである。このように、あらゆる政治対立を宗派や民族の枠組みで説明することはできないのである。

宗派対立でイラク政治を説明できない理由は他にもある。

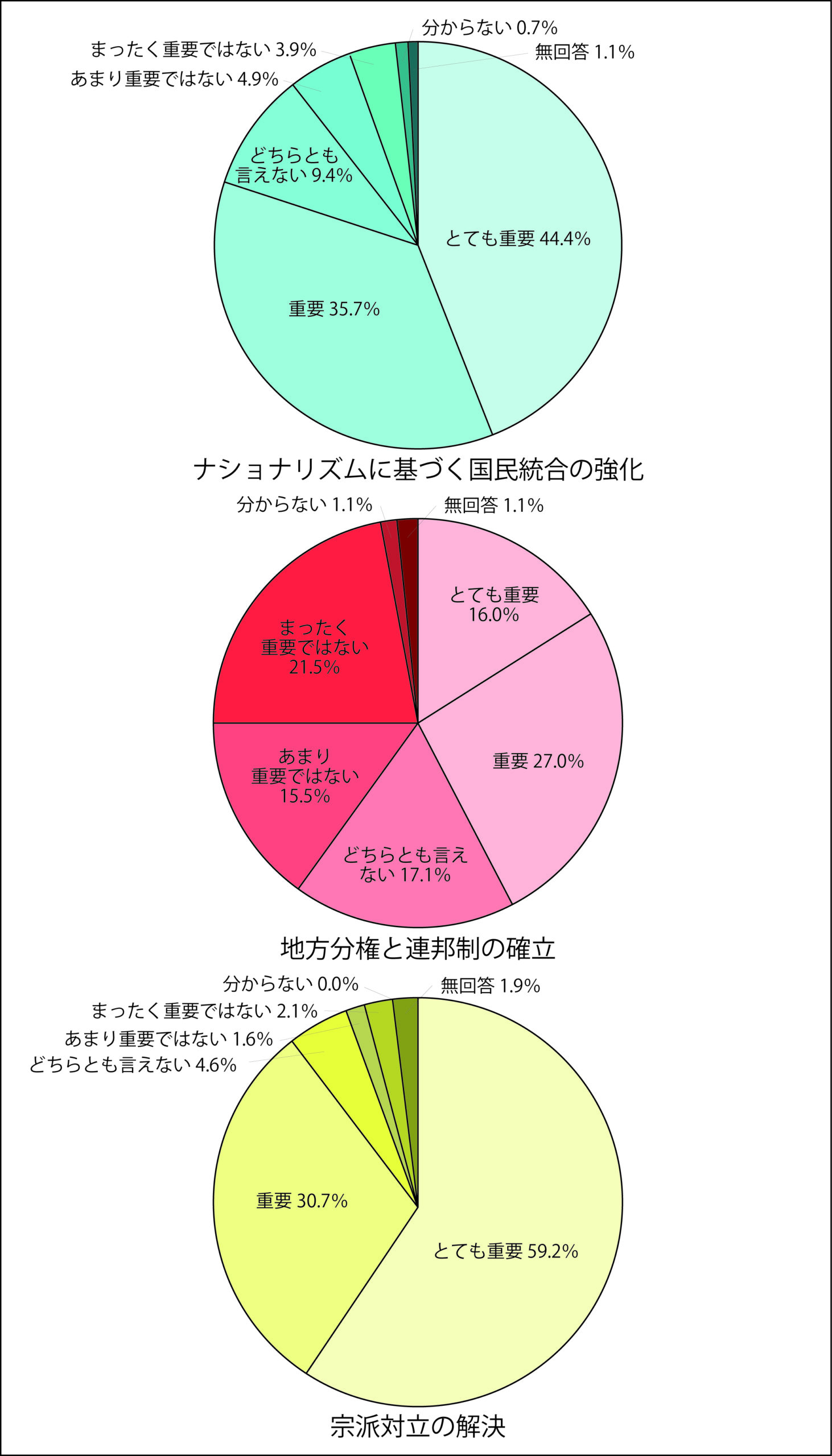

第1に、そもそもイラクでは宗派対立がきわめて否定的に受け取られている点である。筆者を中心とする研究チームが2011年10月にイラク国内で実施した世論調査の結果を整理した図3-3を見てみよう。「イラクの政治社会の安定のために、次のことがどの程度重要か」という質問に対して、イラク・ナショナリズムに基づく国民統合がとても重要だと答えた人は44.4%であった。重要だと回答した35.7%を足すと、80.1%となり、圧倒的多数が宗派や民族の垣根を超えた国民統合を支持していることが分かる。逆に、地方分権に基づく連邦制をとても重要だと考えた者は16%にとどまり、否定的回答(54.1%)の方が多くなっている。宗派対立の解決にいたっては、とても重要が59.2%、重要が30.7%、合計で89.9%となり、9割程度の回答者が宗派対立の解決を重要視しているのである。こうしたことから考えて、宗派対立を容認する志向がイラク人のなかに定着しているとは考えにくい。それに加えて、実際の選挙でも中央集権的な国民統合を支持する結果が出ている。先述のように、第2回地方選挙(2009年)では、宗派の違いを超えて、イラク・ナショナリズムや中央集権化を主張した政党に票が集まった。シーア派ではマーリキー首相率いる法治国家同盟とサドル派、スンア派ではサーリフ・ムトラク率いるイラク国民対話戦線や部族を中心とする覚醒評議会が、ナショナリズムとイラクの統一を主張して票を伸ばしたのである(山尾[2009])。このように、宗派や民族といった社会的亀裂に沿った政治動員がきわめて否定的に受け取られている点は、重要である。

図表3-3 宗派対立に否定的なイラク世論

出所:山尾ほか[2012]をもとに作成。

第2に、選挙以外の場面では、自らの宗派と無関係に政党を支持する有権者が一定程度存在する点である。同じく2011年の世論調査で示された政党支持の結果を、回答者の宗派・民族的帰属とクロスさせた図表3-4を使って説明しよう。このなかで、シーア派がメンバーの大半を占める政党はダアワ党(マーリキー首相率いる政党)とISCI、サドル派の三つ、スンナ派がメンバーの大半を占める政党はイラーキーヤとイラク国民対話戦線の二つ、クルディスタン同盟はクルド人勢力である。スンア派有権者がシーア派イスラーム主義政党を支持すると答えた割合はサドル派支持の2人(3.5%)のみで、きわめて少ない。同様に、クルド人もほとんどがクルド人勢力を支持している。だが、シーア派有権者のなかには、スンナ派政党を支持する者がかなりの割合で存在することが分かるだろう。イラーキーヤを支持する人のなかでシーア派有権者の割合は33.7%、イラク国民対話戦線は実に62.5%で、シーア派支持者が多く含まれている。このように、有権者は必ずしも宗派によって支持政党を決めているわけではないことが分かる。敷衍すれば、スンナ派政党や政治家の排除は、必ずしもスンナ派有権者の周縁化と同義ではないのだ。つまり、宗派対立という説明は、あまりにも単純化された見方だということになる。

図表3-4 イラクにおける支持政党と有権者の出自

(単位:人、カッコ内%)

| 有権者の宗派・民族 合計 | 合計 | ||||||

| スンナ派 | シーア派 | キリスト教 | クルド人 | トルクメン人 | その他 | ||

| ダアワ党 | 0 | 29 (90.6) | 0 | 0 | 2 (6.2) | 1 (3.1) | 32 |

| ISCI | 0 | 30 (96.8) | 0 | 1 (3.2) | 0 | 0 | 31 |

| サドル派 | 2 (3.5) | 54 (94.7) | 0 | 0 | 0 | 1 (1.8) | 57 |

| イラーキーヤ | 38 (37.6) | 34 (33.7) | 8 (7.9) | 1 (1.0) | 5 (5.0) | 15 (14.9) | 101 |

| イラク国民対話戦線 | 6 (37.5) | 10 (62.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |

| クルディスタン同盟 | 3 (3.0) | 3 (3.0) | 10 (10.0) | 75 (75.0) | 8 (8.0) | 1 (1.0) | 100 |

| その他の正当 | 2 (3.3) | 18 (30.0) | 15 (25.0) | 19 (31.7) | 1 (1.7) | 5 (8.3) | 60 |

| 投票しない | 37 (21.6) | 71 (41.5) | 20 (11.7) | 21 (12.3) | 3 (1.8) | 19 (11.1) | 171 |

| 分からない | 27 (32.5) | 24 (28.9) | 7 (8.4) | 15 (18.1) | 2 (2.4) | 8 (9.6) | 83 |

出所;山尾ほか[2012]をもとに作成。

第3に、同一宗派・民族内部により深刻な対立が認められる点である。例えば、シーア派内部では、政策やイデオロギーを軸に見ると、ナショナリズムと中央集権化を重視するマーリキー首相の法治国家同盟(ダアワ党)やサドル派と、地方分権化による連邦制を強く支持するISCIが対立していた。ダアワ党とサドル派は歴史的に見ても、ISCIとしばしば対立を繰り返してきたのである(山尾[2011])。

一方で、米軍にもっとも強く反対してきたサドル派は、米軍の駐留をやむなしとして受け入れてきたマーリキー政権やISCIと激しく対立した。先述のように、サドル派は対米政策をめぐってマーリキー首相をもっとも強く批判し、2011年末には米軍の完全撤退を実現させた。マーリキー首相が、サドル派との対立を受けて、2008年に同派の民兵を封じ込めたことは先述の通りである。それに加え、第2次マーリキー政権下で首相不信任決議案作成(2012年4月)の中核を担ったのも、マーリキーの首相三選にもっとも強く反対したのも、同じシーア派のサドル派だった。第1次、第2次マーリキー政権期を通してもっとも激しかったのが、シーア派内部の政治対立だったことは疑いを入れない。さらに、マーリキーの首相三選を退け、2014年8月11日のハイダル・アバーディー政権の発足を準備したのもシーア派イスラーム主義政党だった。この政権交代劇では、シーア派内部の対立がもっとも激しいかたちで露呈したと言えよう。

対立が生じているのはスンナ派も同様である。そもそも、スンナ派の人々が政治勢力として統合されたことは一度もなかった。イラク戦争後、スンナ派がメンバーの多数を占める政党として期待されたのは、イラク・ムスリム同胞団を母体としたイラク・イスラーム党だった。だが、内戦中に米軍の支援を受けて治安の回復に成功した覚醒評議会が選挙に参加するようになると、イラク・イスラーム党と激しく対立し始めた。票田をめぐる競合が始まったからである。さらに、第2回国民議会選挙でさまざまな勢力を糾合して成立したスンナ派中心のイラーキーヤも、マーリキー首相から政権の座を奪うことだけを共通点とした脆弱な大連合だった。だからこそ、選挙直後から分裂を始め、政党再編の過程で多くの勢力が離脱してマーリキー首相率いる法治国家同盟との連合を選択した。かくして、政権奪取に失敗し、第3回国民議会選挙では再び複数の政党に分裂したのである。

クルド人の間にも深刻な対立が認められる。旧体制下では、湾岸戦争後に形成されたクルディスタン地域政府内で、クルディスタン民主党(KDP)とクルディスタン愛国同盟(PUK)という二大勢力が衝突し、内戦に発展した歴史がある。イラク戦争後には、憲法起草や選挙でKDPとPUKが一致団結した言動をとってきたが、第2回国民議会選挙ではとうとうPUKからゴラーンと呼ばれる分派が出た。ゴラーンにまとまった得票があると、これまでのPUKとKDPの二大政党制が崩れた。第2次マーリキー政権下では、強硬政策をとるKDPに対して、PUKがそれを牽制する動きも見られるようになってきた。一体性が強く、安定していると見られることの多いクルド人勢力も、決して一枚岩ではないのである。

こうして見てくると、同じ宗派や民族集団の内部でも激しい対立が存在することが分かる。イラク政治をつぶさに眺めると、シーア派内部の対立のように、宗派間の対立よりも、宗派内の対立の方がよほど深刻で、政治プロセスを左右する決定的要因となっていることが浮き彫りになる。一見分かりやすい宗派対立は、実際には過度の単純化であるだけでなく、大半の事例を説明できない虚像だと言えよう。

国家建設過程の権力闘争:イラク政治の実像

だとすれば、どのような視角でイラク政治を見ればいいのだろうか。

2003年以前のイラクを論じる際に、宗派対立を批判する論者が援用していたのが、社会階層や部族、地縁などを組み合わせて説明する枠組みだった(8)。だが、戦後のイラク政治では、社会階層はあまり重要でなくなった。部族や地域的なつながりが意味を持つ場合は多いが、決定的とは言えない。

むしろ、新たな国家を作るプロセスのなかで、政治や経済の資源を管理・配分する権限や政治ポストなどの国家資源をいかに独占するかをめぐる競合の場としてイラク政治を捉える視角が重要だろう。

本章で述べてきた通り、公職追放された旧バアス党幹部や軍の将校は、自らの復権のために「制度外」で暴力を用いた異議申し立てを繰り返してきた。「制度内」の政治参加を制限されているがゆえに、イスラームなどの武装集団と連携してでも、国家資源の獲得をめざすようになったのである。

他方、「制度内」では、新たな国家建設においてなるべく多くの国家資源を獲得するために、宗派や民族を問わず、競合が繰り返されてきた。先述の通り、イラクに導入された分権的な民主主義体制のもとでは、安定的に過半数を獲得する勢力が生まれなかった。そのため、選挙でなるべく多くの票を集め、議会で多数派を形成するために、政党が連合を形成し始めた。選挙前に形成された政党連合は、選挙後に、選挙結果を覆すかたちで再編された(9)。議会でも、政策課題ごとにきわめて短期間で連合を組み替えるようになった。言い換えるなら、その時々でもっとも有利な連合によって多数派を形成する政治ゲームが、延々と繰り返されるようになったのである。

こうして、宗派対立ではなく、政党連合の再編を通した「多数派形成ゲーム」こそが、戦後イラク政治を規定するもっとも重要なしくみとなった。「多数派形成ゲーム」が始まると、選挙は民意を問う民主的なイベントではなくなり、いかに多数派を形成するかを争うゲームとなった。多数派を形成するための激しい政治対立によって、民主主義は機能不全に陥ったのである。

終わりに:虚像は実体化するのか

以上のように、戦後イラクの政治を宗派対立で理解することは適切ではない。むろん、宗派対立は実際に存在するが、ほとんどの政治プロセスは宗派対立では説明できない。むしろ、国家建設のプロセスで、「制度外」の武装闘争と、「制度内」の「多数派形成ゲーム」を通して国家資源の争奪戦が展開していると考えるべきである。

冒頭で指摘したモスル陥落事件も、この視角を通して見るとよく理解できる。つまり、この事件は、宗派対立とは無関係の次の要因によって発生したのだった。

第1に、CPAによって解体された軍と警察機構が、充分に再建されないまま放置された結果であった。本章で指摘したように、指揮系統や作戦遂行能力を持った軍や警察は再建されておらず、旧体制勢力とイスラーム国の連合による襲撃から祖国を防衛できる国民軍は、依然として存在しなかったのだ。

第2に、第2次マーリキー政権下で「制度内」の政治対立が激化した結果、既存の利益配分に大きな不満を持った勢力が「制度外」に流れていったことも、一つの要因である。

第3に、CPAの脱バアス党政策と軍の解体によって公職追放された旧体制勢力が、マーリキー政権の打倒と自らの復権をめざして水面下で活動を維持していた点である。言い換えるなら、モスル陥落事件は、旧体制勢力がイスラーム国と連合して起こした「クーデタ」だった。その結果、第2次マーリキー政権下で激化した「制度内」対立が生み出した空白に、「制度外」の暴力的活動が再び首をもたげたのである。

こうしたいくつもの要因が重なるなかで、シリアから流入したイスラーム国が、旧体制勢力と一時的な戦略的連合を形成して、モスルを陥落させた。この事件もまた、宗派対立とは無関係の「国家資源」の争奪戦の一部だったのである。

だが、イスラーム国による反シーア派プロパガンダとそれに対するシーア派義勇軍の形成は、政権を掌握するシーア派と、抑圧されたスンナ派を代表するイスラーム国の戦いという宗派対立像を再生産していった。さらに、クルド軍(ペシュメルガ)がこの混乱に乗じて係争地キルクークを実効支配し、自民族の利害を優先した行動を見せたことも、宗派対立像の先鋭化を促進した。こうして宗派と民族といった社会的亀裂にそった宗派対立という虚像が、あたかも実体化したかのように独り歩きを始めたのである。

もちろん、イスラーム国がイラクのスンナ派を代表しているという事実はない。その証拠に、恐怖で住民を支配するイスラーム国に対する批判は枚挙に暇がなく、キリスト教徒などの少数派への迫害も日を追うごとに激化した。何よりも、モスル陥落から1月も経たないうちに、イスラーム国とナクシュバンディー教団軍の分裂が露呈し、モスルは両者の粛清合戦が展開する凄惨な戦場と化した。復権をめざす旧体制勢力が、イラクそのものの破壊をめざすイスラーム国と相入れないのは、誰の目にも明らかだった。

だからこそ、多くのスンナ派部族や住民が、自警団を形成してイスラーム国との戦いを始めた。多くの政治家は宗派対立の動員を批判するようになった。こうしたなかで、マーリキー政権は、イスラーム国をテロリストとして軍事的に攻撃する一方で、元士官やそれを支持する部族に恩赦を与える政策を発表し、両者の分断を図ろうとした。アバーディー政権へと政権交代が実現した後も、「制度外」で武装闘争を展開する勢力を、「制度内」に取り込めるかどうかは予断を許さない。だが、これもまた、国家建設の過程で発生した国家資源をめぐる競合に他ならない。

注

(1)宗派対立の視点から分析した代表的な研究は、Marr[2004]、Bengio[2008]、Anderson and Stansfield[2005]。

(2)例えば、ハーシミー元副大統領がトルコでの記者会見において、モスル陥落はマーリキー政権に対するスンナ派アラブ人の暴動だと主張した(2014年6月17日付『ハヤート』)。一方、チャック・ヘーゲル米国防長官は、6月18日の上院委員会での証言で、モスル陥落の背景には、スンナ派を排除しシーア派を優遇したマーリキー首相の政策があったとして、厳しく批判した(2014年6月19日付『ハヤート』)。

(3)人工国家に起因する宗派対立から、権威主義体制の議論を展開する典型的な研究は、Bengio[1999; 2008]を参照。

(4)具体的には、オスマン帝国末期に発展した通商ネットワークがイラクの枠組みを形成していったという議論(Fattah[2009])、宗派や民族ではなく、部族や地縁関係などのネットワークの重要性を指摘した研究(Batatu[1978])、バスラに出現した分離運動がナショナリズムに昇華していったことを指摘した研究(Visser[2005])がある。

(5)治安を回復したことによって影響力を拡大した覚醒評議会は、まず政治参加を始めた。その結果、既存の政党と支持基盤をめぐって激しい競合が生じ、武力を伴う対立に発展した(山尾[2013])。本章4節も参照。

(6)本章で野党に「 」をつけて表記するのは、マーリキー政権は挙国一致内閣の形式をとっており、厳密には野党が存在しないためである。実際、第2次マーリキー政権下では、スンナ派「野党」から戦後最大の閣僚が出ている。

(7)米軍撤退後の政治対立の経緯については山尾[2012]を参照。

(8)例えば、Batatu[1978]、Sluglett and Sluglett[1990]、酒井[2003]を参照。

(9)第2回国民議会選挙では、第一党になったアッラーウィーが選挙後の政党連合の再編によって政権をとれず、第3回国民議会選挙では、第一党のマーリキー陣営が同じ理由で政権をとれなかった。