青山 弘之 編

横田 貴之・髙岡 豊・山尾 大・末近 浩太・吉川 卓郎・錦田 愛子

本稿は、2014年12月18日に岩波書店より出版された『「アラブの心臓」に何が起きているのか:現代中東の実像』(ISBN:9784000220842、体裁:四六 ・ 並製 ・ カバー ・ 242頁)の内容を一部改訂し、HTMLに変換した復刻版である。

目次

-

- 序章 「混沌のドミノ」に喘ぐ「アラブの心臓」 (青山弘之)

- 第1章 エジプト:二つの「革命」がもたらした虚像の再考 (横田貴之)

- 第2章 シリア:「真の戦争状態」が必要とする「独裁」政権 (髙岡豊)

- 第3章 イラク:民主化の蹉跌と宗派対立という亡霊 (山尾大)

- 第4章 レバノン:「決めない政治」が支える脆い自由と平和 (末近浩太)

- 第5章 ヨルダン:紛争の被害者か、受益者か (吉川卓郎)

- 第6章 パレスチナ:ハマース否定が導いた政治的混乱 (錦田愛子)

- 終章 中東政治の実像に迫るために (青山弘之)

- 文献リスト

第2章 シリア:「真の戦争状態」が必要とする「独裁」政権

髙岡 豊

はじめに:アサド大統領の三選

2014年7月16日、バッシャール・アサド大統領(2000年就任)は第3期目の就任宣誓式の場で「アラブの春」の矛盾と偽善を指摘して以下の通り述べた。

「あなたがた(シリア国民)の抵抗こそが、不名誉な偽りとして「アラブの春」と呼ばれていたものの死を公式に宣言したのである。方位磁針を元に戻したのである。もしこの春なるものが本物だったならば、それは後進的なアラブ諸国から始まったことだろう。諸人民の革命が、自由、民主主義、公正を獲得するためのものだったら、革命はより後進的、抑圧的、専制的な諸国で始まっただろう。これらの後進的な諸国こそが、アラブ民族を害したあらゆる破局、戦争の背後におり、思想と宗教の退廃と道徳的劣化の背後にいた…。これら諸国が現在のイスラエルによるガザ地区への侵略にとっている態度こそが何よりの証拠だ。これら諸国がシリアやシリア人民に対する保護と称して示した態度はどこにあるのか。なぜ彼らはお金や武器でガザを支援しないのか。ジハードしている者はどこにいるのか。なぜ諸国はパレスチナ人民を守るために彼らを送り込まないのか」(2014年7月17日付『サウラ』)。

この演説は、今やシリアの紛争の争点がアサド政権の打倒やシリアの民主化ではなく、アサド大統領の三選が当然視されていたことを如実に示している。日本では、シリアの紛争を「民主化運動を前に崩壊必至の独裁政権延命のため悪あがき」、「独裁政権の弾圧に対する市民の蜂起・抵抗」とみなす風潮が長らく続いた。しかし、こうした考え方はこの紛争の推移や影響を読み誤ったもので、紛争の実像は善悪二項対立や勧善懲悪物語ではなかった。本章は、シリアの紛争の実像把握を妨げているのがさまざまなプロパガンダや扇動を通じて形成された虚像だとの理解に基づき、紛争の経緯や当事者の対応を分析することを通じてこの虚像を暴き、紛争の実像を明らかにする。

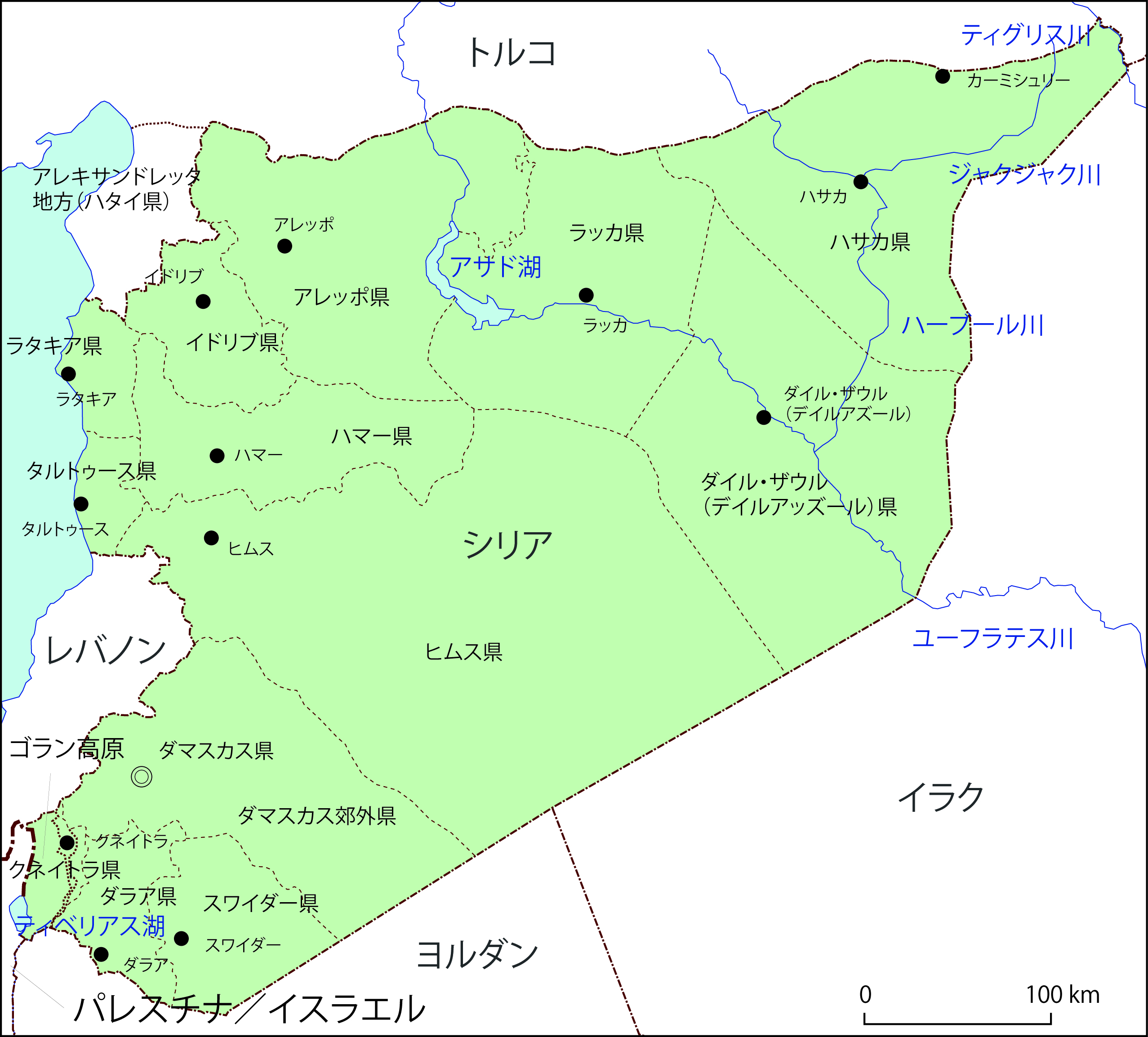

図表2-1 シリア地図

第1節 「中東の活断層」の利用価値

なぜアサド大統領の三選が既定路線化し、反体制派やその後援者たちは三選を阻止できなかったのだろうか。その答えは、アサド政権打倒を公言している諸国にとってさえ、アサド政権に一定の利用価値があることだ。そして、反体制派はアサド政権に代わる役割を果たせないため、アサド政権の利用価値は減じるどころか高まりつつある。アサド政権の利用価値、役割とは、「中東の活断層」などと呼ばれるシリアの政治・社会を安定させるとともに、近隣諸国で発生するさまざまな紛争の発生、激化、鎮静化、収束の過程を一定の範囲内で制御することだ。こうした利用価値、役割は、いわゆる「緩衝国家」のそれを想起させる。しかし、「アラブの心臓」におけるもう一つの「緩衝国家」であるヨルダンとは様相が異なる。第5章で取り上げられるヨルダンが、周辺諸国の紛争の衝撃を巧みに吸収し、その受益者になろうとしているのとは対象的に、シリアのそれは「前線国家」としての紛争に積極的に関与し、外交上、安全保障上の価値を創出しようとしていた。

シリアをめぐる闘い

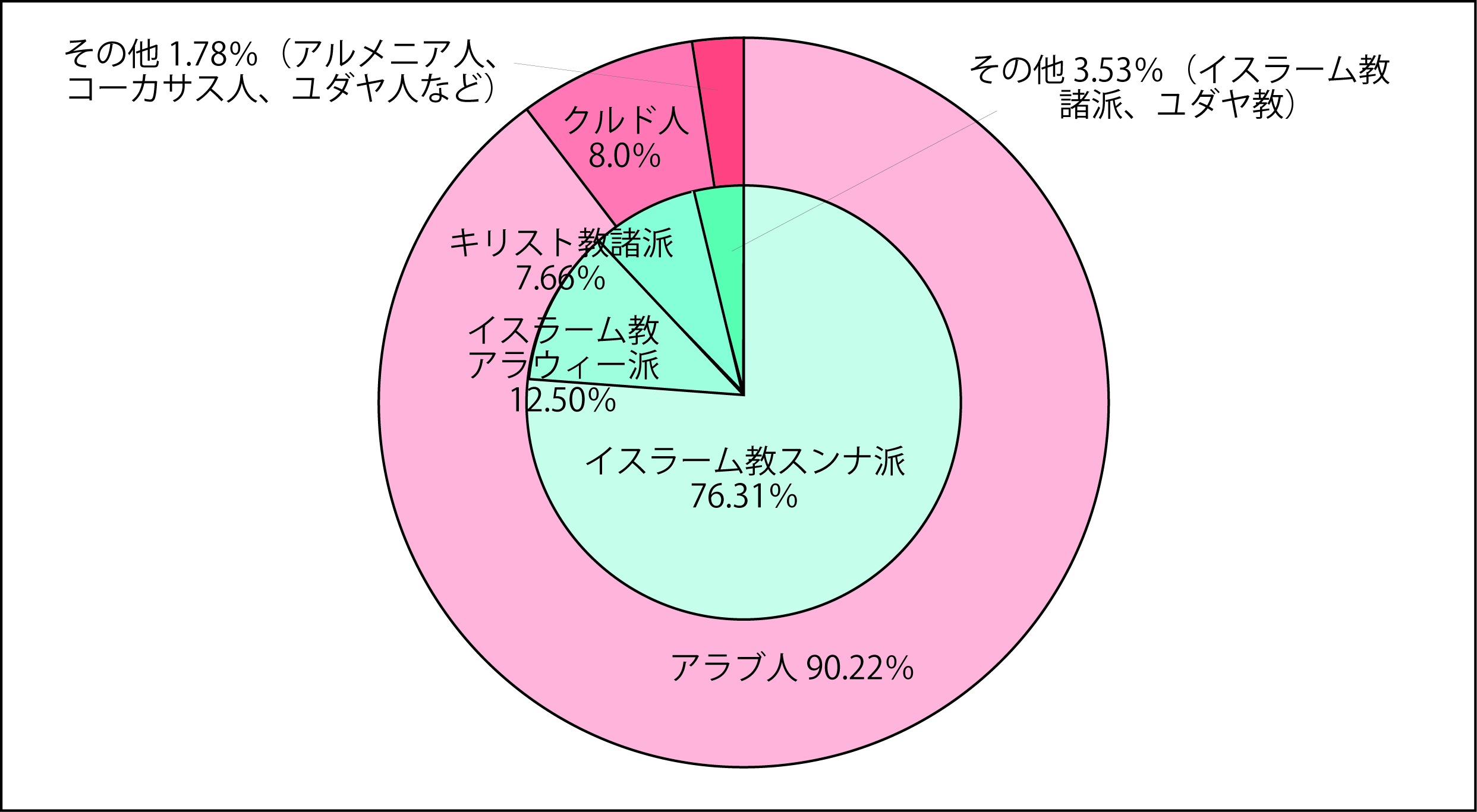

シリアが「活断層」のごとくさまざまな摩擦や紛争の火種を抱えていることは、第一次大戦後に英仏がこの地域に存在する多様な宗教・宗派、民族・エスニック集団、地縁血縁集団などの社会的集団を恣意的に分割したり、囲い込んだりした結果、現在のシリアとその隣接国が成立したことに起因する。シリアというと、フランス委任統治時代に唯一行われた宗教宗派別の人口統計に基づき、図2-2に示したような宗教・宗派、民族・エスニック集団の分類、そして部族に代表される地縁、血縁などに基づく分類がまず紹介されるが、こうした認識が紛争を誘発する契機を与えている。

図表2-2 シリアの宗派・民族別人口比(数値は推計)

出所:青山[2012:2]

シリアは人工国家として統合と国家建設に苦しむとともに、国際的な摩擦・紛争の舞台となった。現在の紛争が「シーア派対スンナ派」の宗派抗争であるかのように描写されることには、こうした背景がある。すなわち、イランのテヘランからイラクのバグダードを経て、ダマスカス、さらにはレバノンのベイルートと連なる「シーア派系政権」を通じたイランの影響力の伸長に対し、「スンナ派が多数を占める諸国」がサウジアラビアのリヤド、エジプトのカイロ、ヨルダンのアンマンから、ダマスカスを経てトルコのアンカラを結んでこれに対抗するという構図である。こうした構図は「シーア派三日月地帯」、「スンナ派枢軸」といったキャッチーな言葉で言い表される。しかし、これとよく似た「シリアをめぐる戦い」が、1950年代に宗派対立とまったく無関係の背景で争われていた。それは、バグダード条約(1)を通じてアンカラからダマスカス、次いでバグダードを経てテヘランを結ぶ枢軸の形成を図る親西側勢力に対し、アラブ統一を標榜してエジプトとシリアの統合、すなわちカイロとダマスカスとを結ぶ枢軸を形成しようとするアラブ民族主義勢力との対立だった。この時は、1958年にシリア国内での政争の結果、「シャームのくにぐに」と呼ばれる地域の統一をめざし、エジプトとの統合に消極的ないわゆるシリア民族主義者と、イラクに同じ部族の親族が多いなどの理由でエジプトよりもイラクに親近感を感じていたシリア東部の諸部族が政治的に排斥されたことにより、アラブ民族主義勢力が抗争に勝利した。いずれの場合もシリアをめぐる抗争であるが、重要な点はシリアがアラブ世界の外交・安全保障戦略上の要地として多くの当事者の利害が交錯する地だという点である。

上記のような要衝であるシリアを、先代のハーフィズ・アサド(以下Ḥ・アサド)大統領の在職期間(1971~2000年)を含め、およそ40年にわたりアサド政権が統治してきた。アサド政権は、東アラブ地域を舞台とするさまざまな国際紛争で、米国をはじめとする域外の大国、イラン、サウジアラビア、イスラエルなどの域内の有力国の間で巧みに立ち回り、紛争の範囲と強度を制御する役割を演じてきた。例えば、シリアと米国とは、表面的には敵対関係に見える反面、東地中海地域の安全保障をめぐっては相互の利益を最大化するよう協調的に振る舞う、「友好的敵対/敵対的友好」と評される関係を長年保ってきた。また、レバノンではレバノン内戦(1975~1990年)後、レバノンの各派の政争に日に影に干渉し、「パクス・シリアーナ」と呼ばれる政治的安定を実現した。イスラエルに対しても、ヒズブッラーやパレスチナの対イスラエル強硬派を庇護しつつ、それらの活動を一定の範囲に制御した。そして何よりも、シリアは1982年のイスラエルのレバノン侵攻後、イスラエルとの正規軍を動員した対決を避け続け、「戦争でもなく、平和でもない」安定した敵対関係を維持し続けた。

安全保障の管理と報酬

重要なのは、こうしたシリアの役割がアサド政権自身の生き残り戦略にとどまらず、東アラブ地域に利害関係を持つ諸当事者にとって、自らの手を汚すことなく不安定分子を統制・粛清可能な便利なものだった点である。そして、アサド政権下でのシリアが地域の安全保障で果たした役割は、内政が安定し、なおかつ対外的にある程度強力な政権であって初めて果たし得るものだった。それゆえ、米国をはじめとする域外大国は、東アラブ地域の安全保障の管理をシリアに「外注」する一方で、アサド政権の非民主的な統治を黙認してきた。シリアでは1982年のハマー事件(2)に代表される国内の反体制派への弾圧や、ムハーバラートと呼ばれる治安維持組織、諜報機関、秘密警察を通じて政権への反抗に恐怖を抱かせる統治が敷かれてきた。こうした統治の手法は、イラクでは「恐怖の共和国」と呼ばれたのに対し、シリアでは「恐怖の文化」と揶揄された。アサド政権による非民主的統治は、地域の安全保障をシリアへ「外注」した「報酬」だったというのが実像に近い。

これに対し、シリア国民評議会、シリア革命反体制勢力国民連立(いわゆるシリア国民連合)など、在外の活動家や著名人を中核とした反体制派の政治組織や「自由シリア軍」を自称する武装集団は、もともと雑多な政治的傾向を持つ個人・団体の寄り合い所帯であり、内紛を繰り返すばかりでアサド政権打倒後の内政・外交上の指針を提示できなかった。なかでも、反体制派がアサド政権を支持するイランやヒズブッラーに対し、宗派主義的な敵意を表明したり、絶縁を表明したりしたことは、彼らが「中東の活断層」たるシリアが地域の安全保障のカギとなる場所であることに無自覚であることを示している。つまり、彼らはヒズブッラーやイランと絶縁することが、シリアがこの両者の動向を制御することによりレバノンの政情やイスラエルとの紛争を管理してきた従来の地域秩序を根本的に変えることを認識できなかったのだ。

2011年3月に「アラブの春」が波及してシリアの政情が混乱すると、アサド政権と関係各国との関係は決定的に変化した。米国、EU諸国、サウジアラビア、カタール、トルコなど、これまでアサド政権が果たしてきた役割に受益していた諸国が、「アラブの春」の美名のもと、地域の安全保障の維持・管理のための代替策を欠いたままアサド政権打倒へと舵を切ったのである。その結果、シリアにおける「アラブの春」は、内外の安定をないがしろにして破壊と殺戮が繰り返されるという「21世紀最悪の人道危機」と、2014年6月のイラクにおけるイスラーム国(詳細は後述)の攻勢に象徴されるような、地域秩序の動揺を招いたのである。

第2節 「内戦」から「真の戦争状態」へ:化学兵器使用問題をめぐるパラダイム転換

それでは、シリア国内の文脈では、当初「時間の問題」と言われたアサド政権が現在も存続しているのはなぜだろうか。アサド政権はアラウィー派(3)による少数宗派の政権であり、多数派であるスンナ派国民の蜂起を前に短期間で崩壊すべきものだっただろうか。実際には、アサド政権はシリア社会の一定部分に強固な基盤を構築しており、アサド政権の崩壊や打倒はシリアの紛争のなかでそもそも現実的な選択肢とは言えなかった。

2010年末以降、民衆の抗議行動によりチュニジア、エジプトで相次いで長期政権が崩壊し、リビアやイエメンでも反体制運動が発生すると、シリアでも抗議行動の扇動が盛んに行われるようになった。そして2011年3月に南部の地方都市であるダルアー市で、衛星放送の報道内容を真似て政権を批判する落書きをした少年が治安当局に逮捕・暴行されたことを契機に抗議行動が発生、次第に各地に拡大していった。シリアにおける反体制運動は、当初はチュニジアやエジプトと同様、ソーシャル・ネットワーク・サーヴィス(SNS)を媒介とし匿名の大衆の運動として展開した。それを見た欧米諸国やアラブ湾岸諸国が経営するジャズィーラ・チャンネル、アラビーヤ・チャンネルなどの著名な衛星放送局は、こぞって反体制運動を支持・支援する立場をとった(4)。こうして、「アラブの春」を前にしてアサド政権の崩壊は時間の問題であるかのように報じられた。

しかし、実際には反体制運動はアサド政権を打倒できなかった。その原因として、SNSなどを通じた抗議行動の扇動が海外に拠点を置く者たちによってなされたことなどが挙げられる(青山[2012: 83-85])。抗議行動の長期化とアサド政権からの苛烈な弾圧の結果、反体制運動の担い手は在外の知識人や活動家や、シリア軍からの離反兵らからなる武装集団へと変化していった。アサド政権に対する抗議行動は、大衆の蜂起から政治家たちによる奪権闘争へと変質したのである。さらに紛争が長期化・軍事化すると、サウジアラビアとカタールが主導したアラブ連盟、次いで欧米諸国が反体制派を支援し、ロシア、イラン、イラク、レバノンのヒズブッラーがアサド政権を支援するようになった。シリアの紛争は国際紛争へと変質したのである。その過程で欧米諸国やアラブ諸国の一部は、アサド政権を攻撃していればイスラーム過激派の活動をも奨励・黙認した。この結果、シリアでの戦闘はいっそう激化し、各地で政府の統制がおよばなくなった。こうした権力の空白地帯をクルド民族主義勢力や武装した諸部族、イスラーム過激派が掌握していったが、当初抗議行動を担っていた活動家は紛争から疎外され、一般の国民は難民化し、厭戦気分を募らせるようになった。一方、アサド政権は政党法の施行、新憲法制定を経て、かたちのうえでは抗議行動勃発時点で要求された政治改革を達成するとともに、外国の支援を受ける反体制派やイスラーム過激派とは非妥協的な戦闘に邁進した。紛争の長期化・変質にもかかわらず、アサド政権は一貫して頑強に存続し続けたのである。そして、紛争がいくつかの局面を経てその性質を変えていくなかで、事態はアサド政権と反体制派との権力闘争としての「内戦」から、外部の有力国や政治勢力が直接関与する「真の戦争状態」へと転換した。

アサド政権の内情

アサド政権が崩壊しない理由は、先に挙げた「恐怖の文化」による統治だけにとどまらない。ここで重要なのは、アサド政権が大統領自身とそれに近しい人々や治安機関幹部による非民主的な政権である一方で、それはアラウィー派の教義を政治に反映したり、宗派共同体としてのアラウィー派に権益を誘導したりするものではないことだ。むしろ、アサド政権はアラブ民族主義を掲げ、シリア社会のさまざまな社会的亀裂を克服しようとすることを正統性のよりどころとしてきた。それゆえ、アサド政権は地域、階級、部族、民族・エスニック集団、宗教・宗派などのさまざまな社会集団に政治的権益を配分し、利害調整の網を張りめぐらせた。そのための装置が内閣や人民議会(国会)である。こうした機関は、実際に政治的な意思を決定するムハーバラートなどの真の権力装置に対し、民主的な制度や手続きを偽装するための名目的権力装置とみなされる。しかし、閣僚や議員への登用を通じて社会の諸構成要素を政権に取り込むうえで、内閣と人民議会は重要な役割を果たしてきた。アルメニア教徒、ドゥルーズ派、部族、イスラーム教関係の宗教・教育機関の一部などが、こうした権益の配分を受けた主な社会集団である(5)。また、国籍剥奪などの人権問題があったクルド人も、一部は人民議会議員として政治的役職の配分を受けており、取り込みの対象となっていた。これに対し、反体制派は、民主主義のもとでの政治的な多元主義を宗教・宗派、民族・エスニック集団などの多様性と混同し、宗派的、民族的帰属に基づく権益配分を要求した。反体制派は、さまざまな集団の意見調整も権益配分もできずに内紛に終始し、シリア国内にほとんど影響力を行使できないでいる。シリア国内でも、さまざまな武装集団が目先の利権の争奪戦を繰り返し、統治機構を確立しているとは言い難い。シリア国内の文脈においても、反体制派はアサド政権打倒後を担う態勢を十分備えているわけではない。その結果、シリア社会を広く網羅するしくみを持ち、それを運営するアサド政権の強健さがいっそう引き立つこととなった。「アサド政権は時間の問題」との楽観的憶測は、アサド政権がシリア国内の権益の配分や利害調整を包括的に行っている事実を無視し、政権幹部の宗派的帰属を重視しすぎた結果もたらされたのである。

化学兵器使用事件

紛争が長期化・深刻化してもアサド政権が倒れない状況のなかで発生したのが、2013年8月のダマスカス近郊での化学兵器使用事件である。欧米諸国は、事件の発生直後に「化学兵器はアサド政権が使用した」と断定し、武力行使へと動き出した。しかし、ロシアと中国の賛成が見込めないため、欧米諸国の武力行使を認める安保理決議は採択できなかった。そのうえ、米国や英国では議会や世論の反対により、国内でも必要な手続きをとることができなかった。欧米諸国、とくに米国は、シリアに対して振り上げた拳をふるうことも下げることもできない状態に陥ったのである。欧米諸国がメンツを保ったまま拳を下げる機会を提供したのが、ロシアから示されたシリアの化学兵器全廃の提案だった。これ受け、シリアの化学兵器禁止機関加盟、化学兵器と関連物質・生産設備の廃棄とその期限などを定めた安保理決議第2118号が採択され、化学兵器使用事件を契機とした戦争の危機は回避されたかに見えた。

しかし、シリアの化学兵器廃棄や、欧米諸国による武力行使回避は、シリアの紛争の解決や、シリア国民の苦境を改善することにほとんど役立たなかった。欧米諸国やそれに与する諸国は、「シリア人の保護」、「自由と民主主義の実現」を目標としてアサド政権を否定し、反体制派を支援していたはずである。にもかかわらず、欧米諸国は化学兵器廃棄を成果として、アサド政権を打倒する唯一の現実的な手段である直接武力行使の矛を収めたのである。そして、その後も各国は、事態打開の展望を欠いた干渉を続けた。一方、アサド政権は、化学兵器廃棄の当事者となることにより、国際的な地位をある程度確保し、外国の軍事介入による政権打倒の脅威を解消することに成功した。その反面、外国の支援を受けシリア国外に拠点を持つ反体制派を完全に鎮圧することもきわめて難しかったため、勝利の見通しがない戦争を続けることとなった。

つまり、2013年8月末から9月にかけて、シリアの紛争の大義名分が「シリア人保護」や「自由と民主主義」から、「化学兵器の廃棄」という外部の当事者の利害得失の問題に転換したのである。確かに、シリアで化学兵器の廃棄作業の当事者はアサド政権をおいて存在しない。そして、米国、EU諸国には、シリアの紛争に直接介入し、その後のシリアの再建や東アラブ地域の安全保障の責任を負う意思と能力、さらには世論の支持がなかった。各国はシリアの化学兵器廃棄を軍事的圧力の成果として矛を収めることはできたが、シリアの化学兵器が全廃されようとも紛争打開の目途は立たず、シリアで「自由と民主主義」を実現する可能性は追求されなくなった。こうして、「悪の独裁政権に対する正義の民衆蜂起」というシリアの紛争の虚像と、「いずれの当事者も勝利への展望がないまま、不毛な破壊と殺戮だけが続く」という実像との乖離はむしろ深刻化した。

第3節 「21世紀最悪の人道危機」の虚像と実像:イスラーム国と「テロとの戦い」の破綻

それでは、なぜシリアの紛争は「21世紀最悪の人道危機」と言われるまでに激化したのだろうか。シリアでは紛争が変質するにつれ、当初の「独裁政権対民衆」などの勧善懲悪物語も、「アサド政権は時間の問題」との楽観的予測も成り立たなくなった。しかし、こうした実像とは裏腹に、「正義の民衆蜂起の前に悪の独裁政権は敗れ去る」との単純な予定調和的イメージが専門家や報道機関の論調を支配した。この風潮に乗じたのが、イスラーム過激派だった。シャームの民のヌスラ戦線(以下ヌスラ戦線)、イラク・シャーム・イスラーム国(通称ISIS)(6)、イスラーム戦線などのいわゆるアル=カーイダ系武装集団は、アラブ湾岸諸国、マグリブ諸国、欧米諸国からヒト、モノ、カネなどの資源を豊富に調達し、戦場の主役となった。彼らが掲げる十字軍(欧米諸国のこと)、シオニスト、世俗主義勢力(アラブ民族主義や各国のナショナリズムなど)を武力で排除してイスラーム法に基づく統治を実現するという思想・政治目標は、シリアの政治体制の刷新という当初の反体制派の目標と、アサド大統領が主導する政治改革の推進という政権の事態収拾策のいずれとも相容れない外来のものだった。

確かに、シリアの政治史を振り返れば、シリアはイスラーム主義を掲げる勢力による政治参加や反体制活動を経験している。シリア・ムスリム同胞団をはじめとする組織は、シリアの独立(1946年)からバアス党の政権奪取(1963年)までの間、たびたび国政選挙に参加して議席を獲得した。また、Ḥ・アサド前政権樹立後も、イスラーム教関係の宗教・教育機関の一部は政治的権益配分の網のなかに取り込まれ、人民議会で議席を獲得した。さらに、1970年代から1982年のハマー事件までの反政府武装闘争は、シリア・ムスリム同胞団だけでなく、より急進的な活動家が戦闘前衛隊(7)という名の武装集団を結成して担った。彼らは、「非イスラーム的なアラウィー派が牛耳る政権を打倒し、スンナ派が統治の主役となる」との宗派主義的言辞を用いて武装闘争を扇動した(8)。少数派であるアラウィー派が多数派のスンナ派を犠牲にして政権を運営しているとの政権批判は、シリア・ムスリム同胞団とそれに連なる活動家の常套句となった。

しかし、シリア・ムスリム同胞団などによる活動は、Ḥ・アサド前政権からの徹底的な弾圧を受けて挫折した。同胞団の幹部は長期の海外亡命生活を強いられ、そのほとんどは現在もシリアに帰国できないでいる。彼らは、2011年秋に反体制派の大同団結のための連合として結成されたシリア国民評議会の中心である。また、戦闘前衛隊の活動家の一部は、より過激な活動を選択してアフガニスタンでのアラブ人によるイスラーム過激派に合流した。なかでも、シリアでの武装闘争失敗の経験を踏まえてアル=カーイダの闘争方針の一端を担う著述活動をしたとされるアブー・ムスアブ・スーリー(9)が著名である。留意すべきは、シリア・ムスリム同胞団の流れをくむイスラーム主義者の活動は、1980年代半ば以降シリア国外で行われており、たとえ戦闘前衛隊などの元活動家が2011年以降の紛争で反体制側に合流したとしても、それは長期亡命を経た「外部の要素」だという点である。

イスラーム過激派の台頭

反体制武装闘争の主役が外来の思想や行動様式に依拠するイスラーム過激派となった原因は、シリア国内に起源を持つ武装集団、とくに世俗的な思想・目標を掲げる武装集団が、武装闘争を担うことができなかったことにある。反体制武装闘争は2011年夏ごろから盛んになったが、当初これを担ったのは「自由シリア軍」を名乗る人々だった。自由シリア軍は、司令官や指導部、参謀部などが各地で乱立したうえ、組織的に連携して活動していたわけではなかった。すなわち、各地の武装集団が、自らの活動を正当化するための看板として自由シリア軍の名を冠していたに過ぎなかった。個々の武装集団の構成員は、アサド政権による弾圧を嫌って軍やムハーバラートから離反した将兵や、武力弾圧を受けたことにより過激化した若者たちだったとされている。軍部が離反して長期政権に引導を渡したチュニジアやエジプトの成功体験を模倣し、離反した軍と「革命」に決起した若者たちが連携する、という筋書きが整えられたのである。

ただし、軍の将兵の離反と、チュニジアやエジプトでの離反とは大きく異なっている。チュニジア、エジプトでは軍が組織的一体性を保ち、抗議行動の鎮圧をめざす政権の意向に背いたという意味での離反だったが、シリアの軍・ムハーバラートでは、師団、旅団、あるいはムハーバラートの支部のような組織を単位とした離反は生じなかった。実態は、多くとも数十名単位の士官、兵士が逃亡し、その一部が反体制武装闘争に合流した程度だった。上級士官の離反の例も若干あったが、彼らも指揮下にある部隊を率いてアサド政権に反旗を翻したのではなく、個人として逃亡したものだった。すなわち、シリアの軍・ムハーバラートからの離反とは、実際には個人を単位とした「逃走」と呼ぶべきものだった。

このような将兵が、強固な組織的な基盤を持たずに武装闘争に乗り出した若者たちに合流したため、自由シリア軍は地域や集落ごと存在する独立の武装集団が、めいめい「自由シリア軍ファールーク大隊」、「自由シリア軍ウマル旅団」などと名乗るという姿になった。また、こうした武装集団は、指揮系統や規律、兵站経路や資源の調達先を確立しているわけではなかった。このため、シリアでの反体制武装闘争には早くからアラブ湾岸諸国などからトルコ、ヨルダンを経由して巨額の援助が提供されたものの、そうした支援は武装集団に効率的に供給されなかった。欧米諸国も反体制派を全面的に信頼してはいなかったので、反体制派に高性能の兵器を提供しなかった。また、反体制派が政治連合を形成する過程で、自由シリア軍の組織化・統一司令部樹立を試みたが、不首尾に終わった。結局、自由シリア軍を名乗る武装集団は、組織性、規律、兵站、そして士気の面で劣り、紛争の初期で民心を失った。

自由シリア軍に代わって反体制武装闘争の主役となったのが、イスラーム過激派だった(10)。シリアでは、紛争勃発前からアル=カーイダ系とされるファタハ・イスラームやアブドゥッラー・アッザーム大隊が活動していると疑われていた。さらに、シリアは2003年のイラク戦争後の米軍とイラク政府に対する武装闘争に合流しようとする、非イラク人戦闘員の主な経由地や旧イラク・バアス党幹部らの潜伏地と考えられていた。とくに、外国人の誘拐・斬首や自爆攻撃の多用で悪名を馳せた二大河の国のアル=カーイダ(11)が非イラク人戦闘員の主な受入先となっており、アサド政権がイラク戦争に反対したことと併せて、同政権とアル=カーイダが共謀関係にあるとの説の根拠となった。一方、イスラーム過激派にとって、シリアは彼らの認識では異端宗派であるアラウィー派が政権を握るうえ、欧米諸国からの援助や協力を得られないという意味で、ジハードの好適地だった。その結果、2011年以後、イラクからの戦闘員の「逆流」を含め、世界各地のイスラーム過激派戦闘員がおもにトルコ経由で、シリアに流入することとなった。

イスラーム過激派が勢力を伸ばした理由は、彼らのなかにアフガニスタン、チェチェン、イラク、リビアなどでジハードに参加し、戦闘や組織運営に必要な経験を積んだ者がおり、戦闘に強かったことが挙げられる。また、彼らはイスラーム主義を掲げており、規律や道徳性の面で優れていたことも重要な理由である。そして、もっとも重要な理由は、アラブ・イスラーム諸国で反体制派を支援していた国々や民間の団体・個人のなかに、欧米諸国や世俗主義を国是とするトルコが後援する自由シリア軍ではなく、イスラーム主義を掲げる武装集団への支援を好むものが多かったことである。

上述の通り、反体制派の政治組織や自由シリア軍は欧米諸国の庇護を受けていたが、彼らが欲するだけの軍事的な支援は受けられなかった。これに対し、イスラーム主義を掲げる武装集団にはSNSなどを通じて公然と寄付が募られ、潤沢な資源が提供された。その結果、シリアの反体制武装集団は、外部からの資源調達を容易にするために、ほとんどの組織が何らかのかたちで組織名や広報活動上の言辞にイスラーム教的要素を取り入れるようになった。これらの武装集団のなかには、アル=カーイダ系の活動家や組織も含まれていた。

しかし、こうした実像に対する国際的な対応は鈍かった。欧米諸国の政府、報道機関、専門家の多くは、シリアの反体制武装闘争が「悪の独裁政権に対する正義の蜂起である」との虚像から脱することができず、反体制武装集団に対する認識と政策は、「反体制武装集団や戦闘員のうち、外国人やイスラーム過激派が占める割合はごくわずか」、「欧米諸国の権益を侵さない穏健で「良い」武装集団を、アル=カーイダ系のような過激で「悪い」武装集団と峻別し、前者を育成し、後者を排除することが可能」などの極端な楽観主義に支配された。

この環境に乗じたイスラーム過激派が、隣国イラクで2006年に二大河の国のアル=カーイダを中核として結成されたイラク・イスラーム国だった。イラクにおけるイスラーム過激派は、2007年頃には外国からの団体・個人の極端なイスラーム教解釈や残忍な活動が原因で在来の武装集団や部族との関係を悪化させていた。米軍とイラク政府は、在来の武装集団や部族を懐柔・組織化し、覚醒評議会としてイスラーム過激派の対抗勢力とすることに成功した。その結果、イラク・イスラーム国の活動は著しく低迷し、彼らが引き起こす爆破事件も、たとえ大きな被害を出しても、政治的・社会的反響がほとんどなくなっていた。

2011年の時点で存亡の危機に瀕していたイラク・イスラーム国にとって、シリアの紛争は勢力挽回の好機となった。なぜなら、シリアでアサド政権に対する武装闘争を行う限り「正義の蜂起」の一部として肯定され、世界各地で活動のための資源を調達できるからである。イラク・イスラーム国は、2011年秋ごろにはヌスラ戦線という別の名称を用いてシリアに進出した。ヌスラ戦線は自爆攻撃を多用するなどして戦果を挙げ、シリアにおける外国人戦闘員の主要な受け入れ組織となった。米国は、ヌスラ戦線をイラク・イスラーム国の別名に過ぎないと疑い、2012年末にテロ組織に指定した。しかし、シリアの反体制武装集団向けの資源の流れを阻止する効果的な対策は講じられず、ヌスラ戦線の活動はますます活発化した。

イラク・イスラーム国はヌスラ戦線の成功に自信を深め、2013年4月、ヌスラ戦線は自分たちの傘下であり、以後イラク・イスラーム国とヌスラ戦線を統合し、「イラク・シャーム・イスラーム国」と改称すると発表した。その結果、イスラーム過激派の思想・目標を体現してシリア・イラク間の国境を無視・超越する、一大勢力が出現したのである。のちに「イスラーム国」とさらに改称することになるこの組織は、中東、とくに「アラブの心臓」たるシリアやイラクを中心とする地域の国家と国境を侵略者による押し付けであるとみなし、攻撃・破壊の対象としていた。このため、彼らが制圧しようとしている地域は、シリアの領域と同一の領域ではない。また、彼らが掲げる「イスラーム統治の実現」という目標は、シリアの政治体制の刷新を目標としているはずの反体制派とその支援国の目標とも明らかに異なる。イスラーム国が主要な当事者として紛争に参加している以上、紛争をシリアの「内戦」とみなすことは名実ともに困難になった。しかし、イスラーム教スンナ派のイスラーム国の存在は、アサド政権と同政権を支援するイランとヒズブッラーからなるシーア派陣営対アラブ湾岸諸国、トルコのスンナ派陣営との宗派紛争という物語の一部と解釈され、イスラーム国がもともと持っていた地域的・国際的な秩序と安全に対する危険性は見過ごされがちだった。

外国人潜入のメカニズム

それでは、シリアやイラクへはどのようにしてヒト、モノ、カネなどの資源が流入しているのだろうか。個人が武装集団の一員として紛争に参加することはきわめて困難である。ましてや、シリアとイラクで外部の希望者を受け入れている団体はイスラーム国のような国際的な取り締まりの対象であり、シリア・イラクの惨状に義憤に駆られた個人が現地に赴こうとしても、潜入すらおぼつかない。また、イスラーム国などが広報に利用するインターネット・サイトも、媒体の性質上敵対者からの監視や虚偽情報の氾濫が問題となり、資源調達経路として用いられているわけではない。重要なのは資源の調達から現地への潜入、受入先組織に合流させるまでの過程に関与するさまざまな当事者と、彼らの間の連携である。

イスラーム過激派に対する調査研究の成果として、紛争地にヒトを送り込む場合、実際の潜入者は出発前にあらかじめ現地での受入者を決めている必要があることが明らかになっている。すなわち、潜入者は出身地にて何らかの勧誘者によって勧誘され、一定の選抜過程を経て紛争地へと出発するのである。出身地を発った潜入者には、潜入までの旅程や滞在地、旅券や身分証などの偽造を世話する案内者が、受入者の許に到着するまでの過程を支援する。したがって、潜入の成否は潜入者本人の資質ではなく、勧誘者、案内者、受入者間の連携の巧拙にかかっている。シリアやイラクのイスラーム過激派向けの資源の移動は、高度に組織化された営みだと言える。

ここから、「シリアやイラクでの戦闘を経験した者が帰還して欧米諸国などに及ぼす治安上の脅威」についてある程度の予測が可能となる。イスラーム国などの受入者が、欧米諸国を資源の調達場所や移動の経路と考え、そこで勧誘者や案内者を活動させているならば、彼らはそうした地域で爆弾攻撃などの問題を引き起こしたりはしないだろう。資源の調達場所・移動経路の政府や官憲を刺激することは、資源の調達と移動そのものを困難にするからである。欧米諸国でイスラーム国が組織として攻撃を実施するのは、欧米諸国がイスラーム国による資源調達を真剣に阻止しようとした場合に限られるだろう。したがって、欧米諸国にとって真の脅威とは、「シリアやイラクからの帰還者」ではなく、自国内にイスラーム国のような組織の資源調達ネットワークが確立してしまっていることである。

何が「21世紀最悪の人道危機」を招いたか

紛争が長期化するにつれ、反体制武装集団の腐敗が進行した。反体制武装集団の戦闘員の多くは、思想信条が薄弱で組織への帰属意識が低い者となっていき、身近な利害得失、外部からの資源調達の可能性によって安易に移籍を繰り返すようになった。イスラーム過激派も例外ではなく、戦闘員の性的欲求を満たすため「結婚ジハード」と称して女性を勧誘し、事実上の慰安婦としてシリアに潜入させる事例さえ見られた。また、各武装集団は戦闘員への給与の支払いや福利厚生制度を整備し、戦闘員の確保に努めた。その結果、反体制武装集団の末端の戦闘員たちは、「革命戦士」や「ジハード戦士」(ムジャーヒディーン)から、「傭兵」、「強盗犯」、「誘拐犯」、「密輸業業覇者」などの犯罪者へと変質している。紛争開始当初は、アサド政権側の軍、ムハーバラートが腐敗や蛮行を非難されていたが、現在では反体制派の戦闘員も非難されるようになっている。

このような組織や戦闘員は、自身の利益のために抗争を繰り返すとともに、一般のシリア人でも逆らう者に容赦しなかった。2014年7月から8月にかけてダイル・ザウル県で地元の部族がイスラーム国に反抗したが、イスラーム国は彼らを徹底的に殲滅し、数百名を処刑した。反体制武装集団の実像と「正義の蜂起」という虚像との間の乖離は深刻であり、アサド政権と反体制派、あるいは反体制派どうしの抗争でシリア人民の生命や財産の安全は一顧だにされていない模様である。2014年8月末時点で18万人以上の死者、数百万人の避難民を出した「21世紀最悪の紛争」としてのシリアの紛争は、アサド政権による苛烈な弾圧、反体制運動の変質、イスラーム過激派の台頭などの相互作用の結果と言えよう。

シリアの紛争の悪影響はシリア国内にとどまらない。これまでですでに隣接するレバノン、ヨルダン、トルコ、イラクには多数のシリア人避難民が滞在している(12)。それだけでなく、治安面でもレバノンやイラクでイスラーム過激派の活動が活発化している。とくにイスラーム国は2014年6月にイラクで大攻勢をかけ、イラク第2の都市であるモスル市をはじめ広範囲を占拠、敗走したイラク軍の装備や金融機関の現金を大量に奪取した。イスラーム国は、イラクとシリアとの国境通過地点複数を破壊し、既存の国家・国境の破壊という彼らの目標を実行に移し始めた。さらに、自らをイスラーム教スンナ派世界の代表としてカリフ制の樹立を宣言、カリフ国を僭称した。

2011年以来米国が主導してきた「テロとの戦い」は、現場でテロリストを掃討することに加え、彼らの資源調達を封じ込めることを柱としていたはずだった。しかし、シリアの紛争で反体制武装集団向けの資源提供が黙認・奨励された結果、「テロとの戦い」の主敵であるべきイスラーム国が潤沢な資源を得てしまった。イスラーム国が欧米諸国にも重大な脅威となったことは、シリアを抜け道として「テロとの戦い」が破綻した結果とも言える。

終わりに:虚像を越えて

ここまで検討してきた通り、シリアは微妙な地域・国際情勢のなかで地域の安全保障の秩序や国内の安定を維持しつつ存続してきた。そのかじ取りを担ってきたのがアサド政権だったが、「アラブの春」以降の政治情勢のなか、そうした役割が否定され、欧米諸国はアサド政権の打倒をめざすようになった。

確かに、アサド政権は、常に人権侵害、謀略、不正義のイメージを帯び、大統領ら少数の幹部が国政を壟断する政権であり、現在の世界の基準からは落第点かもしれない。しかし、「シリア人の保護」などの大義名分とは裏腹に、抗議行動や反体制武装闘争と欧米諸国による対シリア政策は、本来保護すべきシリア人の生命や権利、自由と民主主義をないがしろにする未曽有の紛争を引き起こした。

こうした事態は、「少数宗派が牛耳る独裁政権に対する多数派の革命」、「悪の独裁政権対正義の民衆蜂起」、「シーア派対スンナ派の宗派紛争」という虚像に囚われるあまり、アサド政権の成り立ちや機能、および地域の安全保障を維持するしくみという実像があまり考慮されなかった結果だと言っても過言ではない。要するに、現在のシリア情勢は、自由、尊厳、公正など現代の社会で重要な権利・理念を推進しようとした結果、そうした権利・理念の基礎となる安定や安全保障を大きく揺るがすという、二律背反的状態に陥っているのである。

アサド政権を打倒すべし、との立場をとった諸国の政府や報道機関、一部の専門家は、アサド政権を攻撃している限りその主体の出自や思想・信条を問うことなく、彼らを「正義の反体制運動」と肯定した。こうした風潮の最大の受益者が、イスラーム国をはじめとするイスラーム過激派だった。国際的な取り締まりの対象であるアル=カーイダ系武装集団などでも、アサド政権を攻撃しているならば、世界各地を舞台にほとんど制約を受けることなく資源を調達できるようになった。その結果、イスラーム過激派のなかでもとくに過激で偏狭な思考・行動様式を特徴とするイスラーム国が一挙に勢力を拡大した。イスラーム国の勢力拡大を受け、現在世界のイスラーム過激派やその支持層の関心や資源の流れはシリアとイラクに集中している。そして、本来はイスラエルや欧米諸国との対決を視野に入れているはずのイスラーム国の活動は、シリアとイラクでの破壊と殺戮に矮小化している。その証拠に、イスラーム国はイスラーム過激派の思想において最大の関心事のはずのパレスチナ問題(13)について、ほとんど反応していない。

シリアの紛争や、アサド政権、イスラーム国については、世界的に高い関心が寄せられているにもかかわらず、その実像についての分析や考察が進んでいないように思われる。紛争に苦しむシリア人民の苦境を打開するためにも、単純な物語やイメージに基づく虚像を排し、実像に迫る努力が不可欠である。

注

(1)1955年2月にイラク、トルコ、イラン、アフガニスタンが締結した同盟。同年4月に英国も参加した。この同盟により、空港・鉄道・道路の使用などイラクにおける英国の特権が維持された。この条約に反発したシリアは、1958年にエジプトと合邦し「肥沃な三日月地帯」統合構想から離脱した。

(2)「ハマーの虐殺」とも呼ばれる。1982年2月にハマー市でシリア・ムスリム同胞団が武装蜂起し、1ヶ月におよぶ戦闘の末、Ḥ・アサド前政権により鎮圧された。犠牲者数は数千から3万人に達したと言われる。

(3)シーア派の一派とされるイスラーム教の少数宗派で、シリアの宗派別人口の12%程度を占めている。シリア国内では、海岸地方の山岳部が歴史的な居住地である。ただし、伝統的には彼らをイスラーム教ととみなさない見解が強く、反体制派のなかには蔑称として「ヌサイリー派」との呼称を用いる団体も多い。

(4)しかし、各種報道機関による反体制派を支持する報道の内容には問題も多く、国枝[2012: 132-139]で紹介されたような捏造まがいの事例もある。

(5)これらの権益配分について包括的に取り扱った日本語文献は乏しいが、シリアの北東部に相当する地域に居住する部族への権益配分については髙岡[2011]、イスラーム教の宗教・教育機構への権益配分については髙岡[2014a]を参照。

(6)ISISはIslamic State in Iraq and Syriaの略。

(7)1975年にムスリム同胞団の反政府運動のなかで結成された武装闘争組織。

(8)シリア・ムスリム同胞団の成立と思想的発展、反体制活動については末近[2005]を参照。

(9)本名はムスタファー・スィット・マルヤム。1958年アレッポ生まれ。戦闘前衛隊に参加、弾圧を受け国外に逃亡した後、アル=カーイダの活動家となる。マドリードでの爆破事件(2004年)、ロンドンでの爆破事件(2005年)に影響を与えた著作物を発表したことで著名となるが、2005末頃逮捕された模様。シリアの紛争勃発後、アサド政権がイスラーム過激派の脅威を煽り政権側の立場を有利にするために釈放したとの説もあるが、同人の消息についてアル=カーイダや関連団体からの情報はない。

(10)「自由シリア軍」の衰退とイスラーム過激派の伸長については髙岡[2012b]、青山[2013]を参照。

(11)ヨルダン人のアブー・ムスアブ・ザルカーウィー(本名:アフマド・ハラーイラ)が率いる集団をもとに結成された。2004年までは「タウヒードとジハード団」を名乗っていたが、同年10月にウサーマ・ビン・ラーディンに忠誠を表明してアル=カーイダの傘下に入り、「二大河の国のアル=カーイダ」へと改称した。ザルカーウィーは2006年春に米軍が殺害したが、組織は存続し、2006年秋に「ムジャーヒドゥーン・シューラー評議会」、同年末に「イラク・イスラーム国」という連合を相次いで結成した。

(12)UNHCR[2014a]によると、難民登録を待つシリア人が256万人以上、約650万人が国内避難民となっているうえ、2014年末にはレバノンに滞在するシリア人避難民は160万人に達すると予想されている。

(13)2014年7月から8月にかけてのおよそ50日間、イスラエル軍がガザ地区を攻撃し、ほとんどがイスラーム教徒(スンナ派)であるガザ地区住民2100人以上が死亡した。