青山 弘之 編

横田 貴之・髙岡 豊・山尾 大・末近 浩太・吉川 卓郎・錦田 愛子

本稿は、2014年12月18日に岩波書店より出版された『「アラブの心臓」に何が起きているのか:現代中東の実像』(ISBN:9784000220842、体裁:四六 ・ 並製 ・ カバー ・ 242頁)の内容を一部改訂し、HTMLに変換した復刻版である。

目次

-

- 序章 「混沌のドミノ」に喘ぐ「アラブの心臓」 (青山弘之)

- 第1章 エジプト:二つの「革命」がもたらした虚像の再考 (横田貴之)

- 第2章 シリア:「真の戦争状態」が必要とする「独裁」政権 (髙岡豊)

- 第3章 イラク:民主化の蹉跌と宗派対立という亡霊 (山尾大)

- 第4章 レバノン:「決めない政治」が支える脆い自由と平和 (末近浩太)

- 第5章 ヨルダン:紛争の被害者か、受益者か (吉川卓郎)

- 第6章 パレスチナ:ハマース否定が導いた政治的混乱 (錦田愛子)

- 終章 中東政治の実像に迫るために (青山弘之)

- 文献リスト

第6章 パレスチナ:ハマース否定が導いた政治的混乱

錦田 愛子

はじめに:繰り返される暴力の理解に向けて

2014年7月、イスラエル軍によるガザ地区への空爆が始まった。ガザ地区にひしめく灰色の建物に、昼夜ミサイルが降り注ぎ、黒鉛と炎に包まれる様子は、パレスチナへの攻撃の新たな局面として国際的に報じられた。地上軍による侵攻が10日後に始まると、被害は急速に拡大し始め、死者は2000人を超えた。アラブ側のメディアは、イスラエルによる虐殺や民族浄化という表現でこれらの事態を伝えた。

ガザ地区での戦闘の拡大は、それまで国際的懸案とされていたイラクでのイスラーム国の勢力拡大(本書第3章参照)や、シリアの紛争(第2章参照)から一時的に人々の関心を奪った。そこには、かつて「アラブの大義」と呼ばれたパレスチナ問題の中東での存在感を偲ぶことができる。20世紀半ばにエジプトを中心にアラブ民族主義が盛んに唱えられた時代には、パレスチナ問題の解決はその中心的課題の一つに掲げられた。

しかし今やその勢いは失われ、パレスチナとイスラエルは長い政治的混乱の渦のなかにある。紛争解決に向けた交渉は進まず、イスラエルによる懲罰的な暴力行使と、それに対するパレスチナの過激派組織のテロ攻撃が繰り返される。数年に一度起きる武力衝突では、一般市民が巻き込まれて命を落とす。こうした状態を指して、パレスチナとイスラエルをめぐる政治は過去数十年の間、同じことを繰り返してきたと評されることも多い。

戦争、暴力、イスラエルによる占領の拡大、といった表面的な出来事のみを眺めれば、確かにそれらは反復のようにしか見えないかもしれない。しかし繰り返される暴力の表面的な反復に注視するだけでは、パレスチナとイスラエルで起きている政治変動を捉えることはできない。

パレスチナとイスラエルの紛争は、その他に、イスラーム教徒とユダヤ教徒の間の数千年にわたる宗教対立と論じられることも多い。双方が聖地に対する所有権を譲らないがために起きた紛争だ、との説明は、しかし問題の一側面を表層的に叙述しているに過ぎない。むしろ過度な宗教色の強調が事態の正確な理解を妨げ、定性的な対立の構図を強調してしまう場面も多い。

本章では、これらの捉え方に対して、パレスチナとイスラエルの紛争をより動態的に捉え、2000年以後の新たな位置づけや展開に焦点を当てる。なかでも「イスラーム過激派」や「イスラーム原理主義」組織などと報じられるハマースが、パレスチナ政治の重要なアクターとしての位置を占めることを指摘し、その役割を宗教とは異なる軸から明らかにしていく。そして最後に、今回のガザ戦争がそうした枠組みからはどう位置づけられるのか、展望を示していきたい。

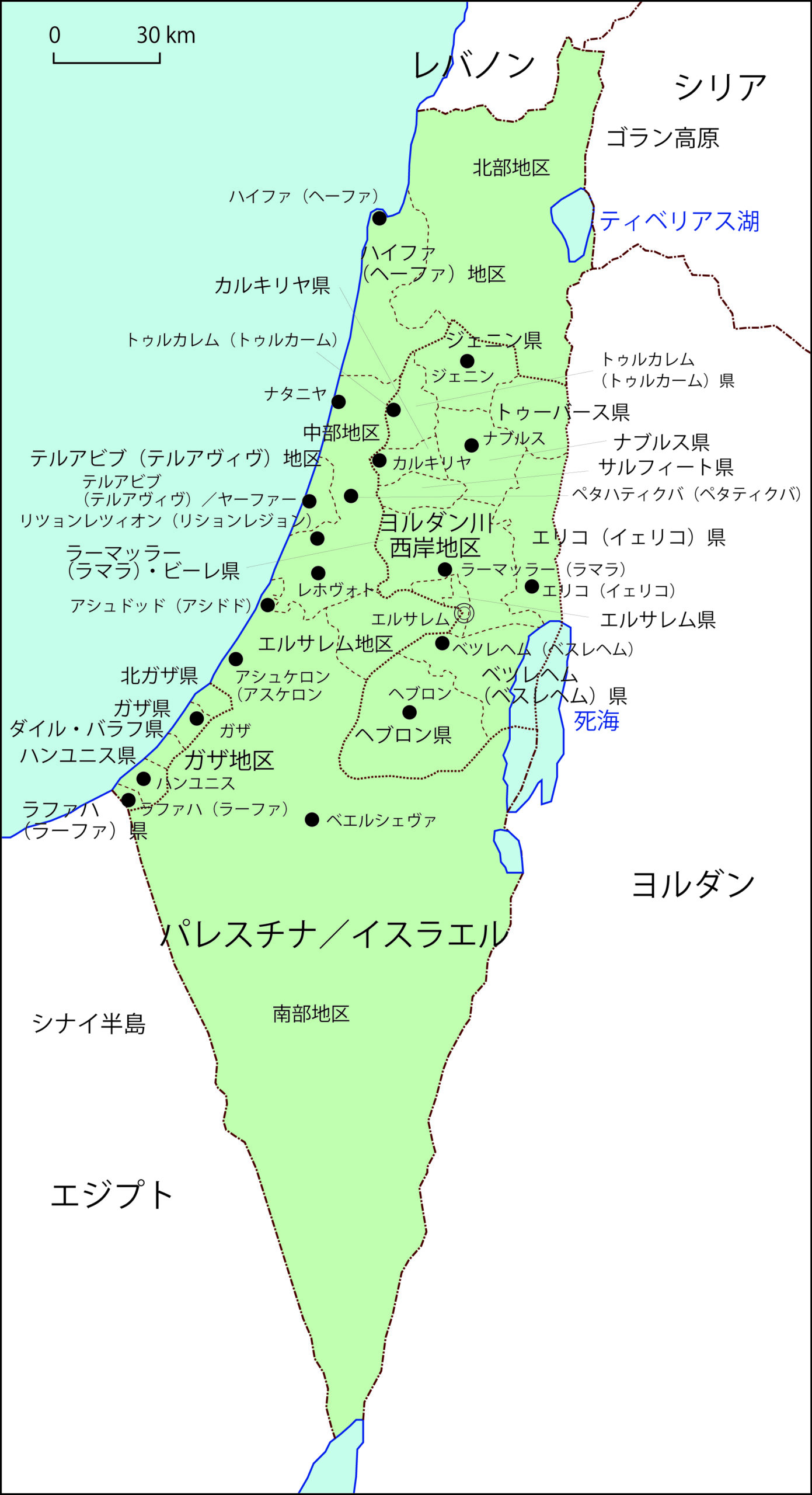

図表6-1 パレスチナ/イスラエル地図

第1節 パレスチナ/イスラエルの紛争と政治構造

パレスチナとイスラエルの紛争が宗教対立と呼ばれるのは、その対立の起点に原因がある。まずはその構造と歴史をふり返り、問題の全体像を捉えていこう。

イスラエル建国と宗教:シオニズムにより輸出された宗教対立

現在の紛争が始まる以前、問題となる土地にはオスマン帝国支配下のアラブ自治州が広がっていた。エルサレムやナブルス、ヘブロンといった主要な町を中心に、地方行政区が分かれていた。住民の多くはイスラーム教徒(スンナ派)で、ギリシャ正教会を中心としたキリスト教徒が人口の1割程度を占めていた。また同様に少数派の1割程度のユダヤ教徒が住み、彼らの間には平穏な共生が成立していた(The Institute for Palestine Studies[1991: 156])。共生は1940年代頃まで続いた。ガザ出身の家族がヤーファー(後に隣接してテルアビブが作られる)に店を開き、常客のユダヤ人の相手をするうちに、店番の子どもが片言のヘブライ語を覚える、といった様子がそこでは日常の生活のなかに見られた(藤田[1989])。

こうした状況を変えたのは、シオニズムに基づくイスラエルの建国である。

19世紀の末に欧州でユダヤ人迫害が再燃し始めたのを契機に、シオニズムという思想が生まれる。シオニズムとは、ユダヤ教徒という宗教コミュニティに、敢えて「ユダヤ人」という民族としての名前をつけることで、国を作る権利を勝ち取ろうという運動だった。一民族に一国家を、という趣旨のナショナリズム運動が当時は隆盛しており、その波に乗ることで建国は正当化される希望があった。欧州でのキリスト教徒との共生を悲観したユダヤ人の一部は、当時パレスチナと呼ばれていた土地に注目した。聖地エルサレムを中心としたその場所にはかつて古代イスラエルが存在し、その子孫としてのユダヤの民に神はその土地を与えたという神話があったからだ。これを立脚点として、神話を歴史と読み替え、古代イスラエルの土地にユダヤ人国家を再建しようとしたのがシオニズム運動である。現在のイスラエル国も、この神話を正史の一部と捉えている。

シオニズムの思想に基づき1920年代初め、オスマン帝国領内への入植を始めたユダヤ人は、ユダヤ民族の居住地に実態を与えるため、土地の取得に邁進した。彼らが得た土地のなかには、アラブ人の不在地主から買い取られた土地も多く含まれた(Cohen[2008])。だが最終的に、ユダヤ人国家は武力をもって建国されることになる。国連分割決議が拒絶された後、ユダヤ人とアラブ人の間で頻発する衝突によりパレスチナの土地を管理しきれなくなった英委任統治当局が去ると、全面戦争(第一次中東戦争)が始まったからだ。戦争に勝ったユダヤ人はイスラエルを建国し、シオニズムの理想とするユダヤ人国家を打ち立てることになった。建国の地に住んでいたイスラーム教徒(スンナ派)を中心としたパレスチナ人は、70万人余りが難民となり、周辺国へ逃れた。

こうして欧州のナショナリズム運動に端を発する宗教対立が持ち込まれたことにより、パレスチナは紛争に巻き込まれていく。同じ時期に周辺地域では、英仏を中心とした領土分割による人工国家が成立していった。だがパレスチナでは、シオニズムという宗教的イデオロギーに基づき、イスラエルが自発的に建国される一方、難民化した人々が建国運動のなかでまとまっていく。いずれも人工的な成り立ちは否定できないものの、それらの国家の枠組み形成は、帝国主義列強による介入のみでは説明できない要素をはらむこととなった。

パレスチナ抵抗運動と宗教:世俗的な諸派閥による競合

初期のパレスチナの抵抗運動は、宗教対立が持ち込まれる以前の共生を理想としたため、明確に世俗的な性格を打ち出すものだった。運動の目的は、イスラエルの建国により故郷を追われた人々の帰還であり、占領の終結だった。パレスチナを代表する抵抗運動組織となったパレスチナ解放機構(PLO)の掲げるパレスチナ国民憲章では、1947年までパレスチナに住んでいたアラブ人全員について「ユダヤ教徒であっても」パレスチナ人と認めることが謳われている(Abdul Hadi[1997: 204, 213])。

PLOのなかで、後に議長を長く務めたヤースィル・アラファートの所属する主流派閥がファタハである。ファタハは後にオスロ合意の締結を率い、パレスチナ自治政府を形成する中心組織となった。また冷戦期という時代背景を受けて、1960年代には共産主義思想に影響を受けたパレスチナ解放人民戦線(PFLP)やパレスチナ解放民主戦線(DFLP)といった組織も生まれた。これらの組織の大半はPLOの傘下に入り、パレスチナ・ナショナリズムやマルクス・レーニン主義といった世俗的イデオロギーをそのよりどころとした。

これに対して、現在パレスチナ政治でファタハと並び立つ政治勢力であるハマースは、穏健なイスラーム主義を掲げる組織である。母体となったのは、エジプトに出自をもつパレスチナ・ムスリム同胞団だ。1930年代まではエジプトの本部との間で支部組織としての交流があり、義勇軍が送られたりもしたが、イスラエルの建国以後はそのつながりも途切れた(Nishikida[2014])。

組織の誕生としてはファタハや他の組織に先行するものの、パレスチナ・ムスリム同胞団は当初、政治には関わらない方針を立てていた。社会福祉活動に徹し、民衆の意識レベルでのイスラーム教の遵守を推し進めることを組織の第1目標としていた。イスラーム主義に立脚する政治組織としては、他にイスラーム解放党や、イスラーム・ジハードなどが組織され、活発に対イスラエル抵抗運動を担った。

同胞団が政治運動に関わるようになったのは、第一次インティファーダ(1)以降である。1987年12月に始まったこの前例を見ない運動の盛り上がりを受けて、パレスチナ・ムスリム同胞団内部では政治運動に参加すべきとの声が上がる。それを代表するかたちで同胞団の支部として、アフマド・ヤースィーンを精神的指導者とする政治運動組織ハマースが結成された。

第一次インティファーダの間、ハマースは民衆蜂起を率いる政治組織として勢力を拡大した。運動を指揮する組織としては、PLOを親組織として掲げる民族統一指導部に並び立ち、リーフレットを発行し、デモやストライキなど運動の指示を出した。民族統一指導部との差は、ストライキの日として指定される日程の違いなどによるもので、世俗派とイスラーム主義勢力という違いが運動の内容に現れたわけではなかった。

とはいえハマースは、世俗派のPLOやファタハと対比して、「イスラーム過激派」と呼ばれることが多い。その背景には、1988年8月に発表されたハマース憲章の影響が指摘される。とくにイスラエル側から批判されるのは、イスラエルの殲滅を主張しているとされる第11条だ。この条項では、パレスチナの地を「イスラームのワクフ」(2)と呼び、この土地は一片たりとも他者に譲渡はできず、誰にも譲渡する権限はないとしている。この論理に従うなら、イスラエルはパレスチナの地に対する簒奪者と位置づけられるため、国家の存在を原理的に認めることはできないことになる。

しかしこの憲章は、ハマースの結成直後に急ぎ作られたもので、政治局長のハーリド・ミシュアルによると、創設当時の考えを示すものに過ぎない(Tamimi[2007: 149])。後の実際の組織運営が必ずしもこれに沿って行われていないことは、ハマース指導部によるその後の声明などからも明らかである(錦田[2014])。

これらのことから分かるのは、パレスチナの対イスラエル抵抗運動が、基本的には世俗的な運動として始まり、諸派閥に糾合されていったということである。イスラーム主義組織の代表格とされるハマースが政治運動に参加した時期は比較的遅く、その活動内容もとくに強い宗教色を帯びたものではなかった。ハマースとPLOとの差が明確になっていったのは、むしろ次項で述べる中東和平プロセスの開始以降のことである。

オスロ合意とハマース:オルタナティブ勢力としてのハマース

第一次インティファーダの後、PLOはイスラエルとの対話路線に舵を切る。1988年12月、運動が勃発してちょうど1年後の冬に、PLOが国連総会で表明した和平へのイニシアチブがその結節点となった。総会でアラファートは、イスラエルの承認と、テロの放棄、国連安保理決議第242号および第338号の受け入れを宣言した。これを受けてロナルド・レーガン米大統領(在職1981~89年)は対PLO交渉の開始を発表し、和平交渉への流れが始まることになる。1991年にマドリード中東和平国際会議が開催されると、多国間協議が始まった。それが難航し始めた1993年にはオスロ合意が結ばれ、その後の中東和平プロセスの基本的な枠組みを提示することになった(3)。

これら一連の和平交渉に対して、ハマースは強く反発した。パレスチナ全土の解放を目標に掲げるハマースにとって、ヨルダン川西岸地区とガザ地区のみでの建国を受け入れる二国家解決案というオスロ合意の前提は、許し難い妥協と映ったからだ。また和平交渉の当事者がPLOに限られたことで、PLOに属さないハマースは政治の表舞台から遠ざけられた。

ハマース以外の人々にとっても、オスロ合意は諸刃の剣だった。和平交渉の開始は国際社会の支持と支援を集め、紛争の解決へと当初は期待を抱かせた。しかし交渉はなかなか進展せず、パレスチナ人の日常生活において和平の実感は乏しかった。むしろオスロ合意後の自治体制の構築は、大量の汚職と不正をはらむものだった。これに反対する人々は、政治的なオルタナティブとしてハマースを支持した。

2000年に始まった第二次インティファーダは、オスロ合意による和平交渉が、定められた期限内に達成できなかったことへの落胆と、オスロ合意後の自治体制への抗議がその背景となって起きた。運動で中心的な役割を果たしたのは、第一次インティファーダとは異なり、各政治派閥の武装闘争部門だった。ハマースはその中核を担った。自治政府を主導した政治家の多くは、組織の創設以来パレスチナの外にいたPLOの「古参」幹部であり、和平協議開始後に帰還した人々だった。イスラエルによる占領下で抵抗を続けてきた「若手」は、登用からはじかれ、オスロ体制に不満を募らせていた(Shikaki[2001])。

こうした展開は、ハマースとPLOの関係が、イスラーム主義をよりどころとするか否かにかかわらず、和平交渉という政治路線をめぐる対立であり、権力争いだったことを示している。また、第一次インティファーダ後のPLOの決断は、それまでの紛争の構図を一変させる効果をもったことが分かる。イスラエルの承認などの諸条件を受け入れることにより、交渉という新しい紛争解決手段を導入可能にしたからだ。そして始まったオスロ合意は、パレスチナに自治政府という新政治体制をもたらした。

交渉開始の前後を比較すると、ハマースとPLOの近似性も指摘される。和平交渉開始以前のPLOは、今日強硬派と批判されるハマースと同様に、イスラエルの存在を認めていなかった。そのためPLOはイスラエルからゲリラ組織(現在でいうテロ組織)と認定され、直接対話をもつことができなかった。その位置づけは現在のハマースに重なる。

和平交渉に反対するハマースは、第二次インティファーダで武装攻撃を繰り返した(4)。これに対してイスラエル軍は本格的な攻勢で応じ、ガザ地区は2004年のいわゆる「レインボー作戦」でエジプト国境沿いを中心に徹底的に破壊された。ハマース幹部は相次いで暗殺爆撃された。しかしこれらの物理的破壊は、組織の政治的影響力をそぐことはできなかった。その証拠は、2年後の選挙で示されることになる。

否認された民主主義:国際社会によるハマース内閣の拒絶

2006年1月にパレスチナ自治区で実施された第2回立法評議会(国会)選挙の結果は、国際社会のみならず、自治区の住民自身の予想をも覆すものだった。国際選挙監視団に見守られ、実施された選挙は、77%という高い投票率であり、その手続きは公正なものだったと確認された。そしてその結果、ハマースが勝利し、全132議席中の74議席という多数派を占めることになったのだ。それまで常に主流派の座を占めてきたPLOのファタハは、45議席の獲得に終わった。予想されなかった結果に対して、占領地内では衝撃が走った。

ハマースが票を集めた理由については、選挙直後に調査機関のエルサレム・メディア・コニュニケーション・センター(JMCC)が実施した世論調査の結果から窺うことができる。回答のなかでハマースに投票した理由としてもっとも多く挙げられたのは、ファタハによる汚職への反感(43.0%)だった。他に政策(11.8%)、生活環境の改善(10.7%)などが投票の動機とされた。ハマースのイスラーム主義政党としての性格への支持も、宗教的理由(18.8%)として挙げられているが、必ずしも圧倒的な動機とは言えない(JMCC[2006])。ここでもやはり、PLOとハマースの競合は、おもに政策面や政治姿勢によるものであることが分かる。

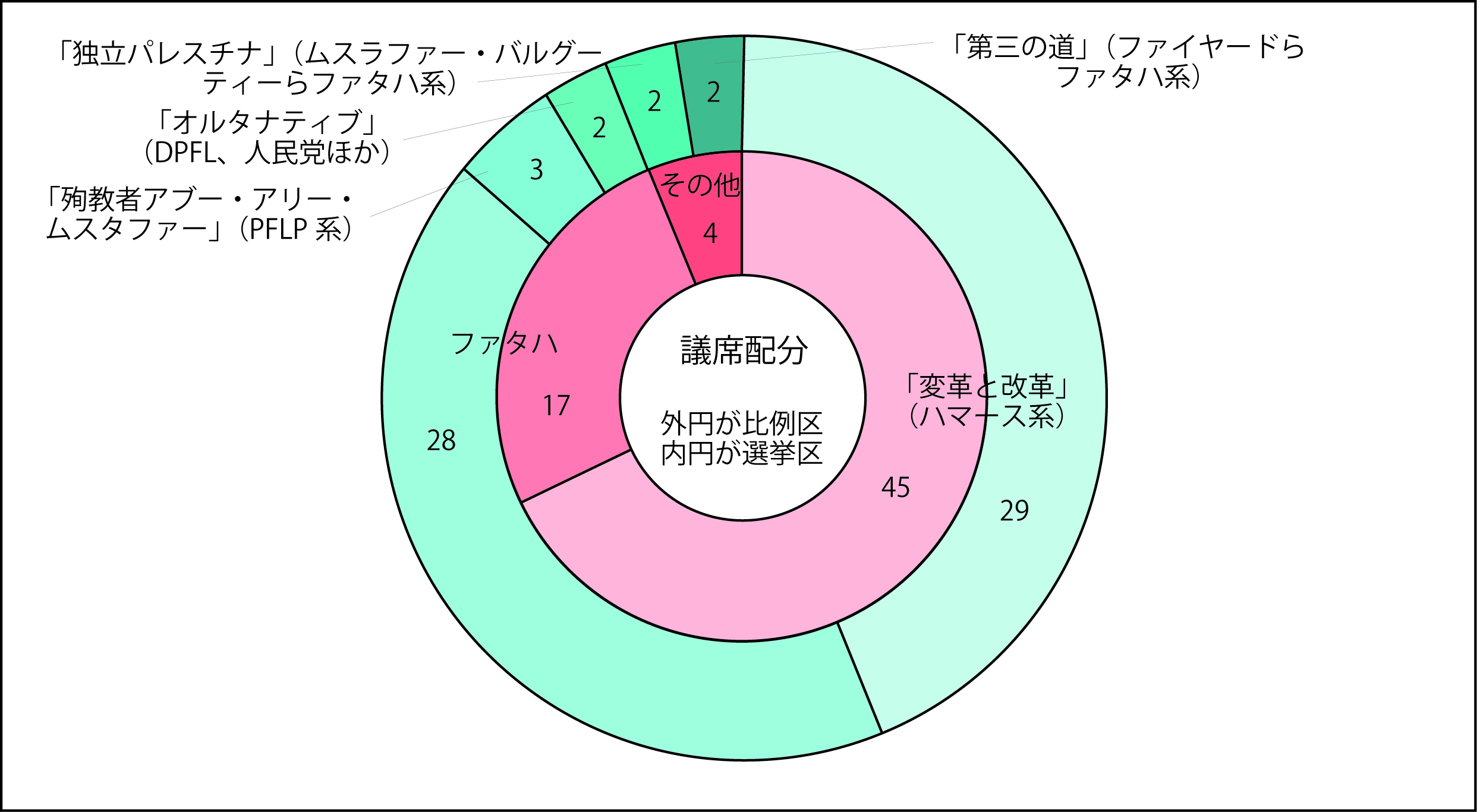

また選挙結果を詳しく見ると、意外な理由も浮かび上がる。それはファタハ側の選挙戦略の失敗である。この年の立法評議会選挙は、直前の選挙法改正により、比例代表制と大選挙区制との並立で行なわれた。比例区でのハマースの獲得議席は29議席、ファタハは28議席と僅差である。これに対して、選挙区でのハマースの獲得議席は45議席、ファタハは17議席と大きな差がみられた(図表6-2を参照)。つまり、政党別支持率としてはハマースとファタハの間にあまり差がみられないにもかかわらず、選挙区での獲得議席数には大きな差が生じているのである。この理由として考えられるのは、選挙区での候補者擁立戦略の失敗だ。この選挙ではファタハ系の候補者が同じ選挙区に複数立候補する例が見られた。その結果、票が分散したことがファタハの敗退を招いたと考えられる。

図表6-2 パレスチナ立法評議会の議席配分

出所:パレスチナ中央選挙管理委員会ホームページ(https:/www/elections.ps/ar/tabid/587/language/en-US/Default.aspx 2014年9月閲覧)をもとに作成。

理由がどうあれ、選挙の結果に対して国際社会がとった態度は厳しかった。選挙の翌日、ハマース内閣を相手にしないと宣言したイスラエルに続き、欧米諸国はパレスチナへの支援凍結を発表した。公正な選挙という「手続き的民主主義」(5)の要件を満たしたにもかかわらず、結果として実現したイスラーム主義政党による政権獲得は、受け入れ難いものだったと考えられる。中東和平プロセスを主導してきた国連、欧州連合(EU)、米国、ロシアのいわゆる「カルテット」はハマースに対して、PLOが受け入れたのと同じ3条件をのむよう求めた。

こうした欧米による経済制裁は、パレスチナの内政混乱をも煽った。翌2007年3月、ハマースとファタハは挙国一致内閣の形成で合意したが、3ヶ月後には破綻する。双方の治安組織間での武力衝突の末、ガザ地区はハマース側が制圧した。マフムード・アッバース大統領(2005年就任)は緊急事態宣言によりハマースを非合法化し、イスマーイール・ハニーヤ首相(在職2006~14年)を解任して代わりにファタハ寄りのサラーム・ファイヤード財務大臣を新首相(在職2007~13年)に任命した。これにより、ガザ地区で維持されたハマース内閣と、西岸地区にできたファタハ内閣の二重政府体制が始まることとなる。

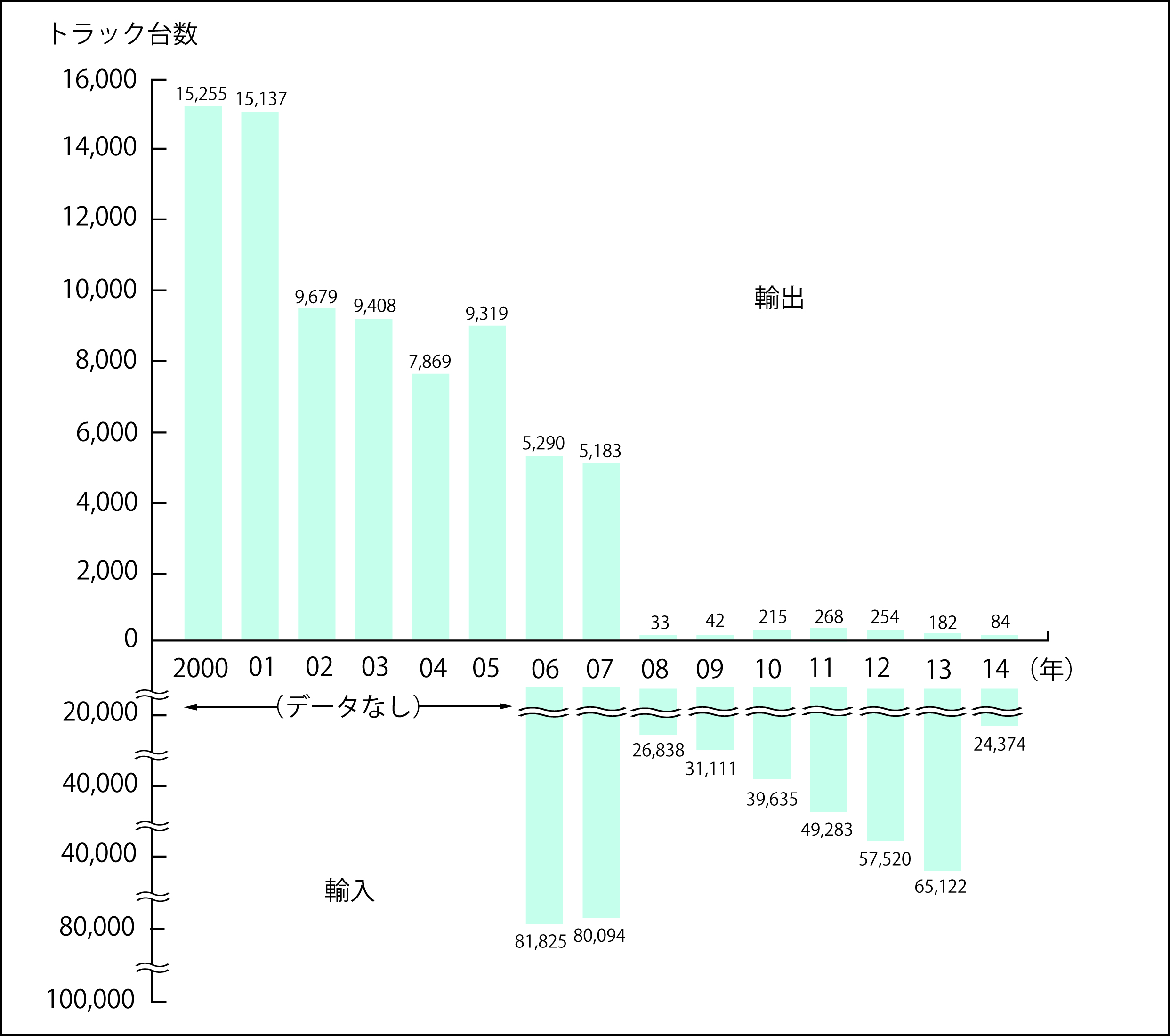

政府の分裂後、制裁は本格化する。ガザ地区の経済にとってとくに痛手となったのは、イスラエル政府による封鎖の開始だった。ガザ地区からイスラエル側への出稼ぎは拒否され、移動規制が強化されたため、パレスチナ人の間では失業者が急増した。検問所を通した物資の輸入は激減し、ガザ地区では医薬品や燃料を含む生活必需品の不足が生じ始めた(図表6-3を参照)。さらに打撃が大きかったのは、ガザ地区からの輸出の規制である。パレスチナ経済は輸出の相手先の7割以上をイスラエルが占める。ところが封鎖でガザ地区での生産物を域外に売ることができなくなったため、ガザ地区内の産業は大きな打撃を受けた。

図表6-3 ガザ地区の貿易収支

出所:OCHA[2014]をもとに作成。

ガザ地区の封鎖はこの後、2014年のガザ戦争まで続くこととなる。長引く経済制裁はガザ地区の貧困率を押し上げ、財政難に起因する公務員への給与未払いが頻発した。制裁への抗議としてガザ地区からロケット弾が発射されると、2008年から09年の冬にはそれへの反撃として、イスラエル軍による大規模な軍事攻撃「キャスト・リード作戦」が行われた。中東の民主化の推進を謳いつつ、民主的選挙で選ばれたハマースを拒否した欧米諸国の二重基準は、パレスチナの政治経済の混乱と、社会の物理的な破壊をもたらした。

第2節 「アラブの春」に翻弄されるパレスチナ

2007年の以降、二重政府体制は固定化し、パレスチナ政治は長く停滞することになる。ようやく変化が訪れたのは、2011年の「アラブの春」以後のことだった。以下ではその変化を、「アラブの心臓」の他の国々との関連のなかで見ていきたい。

パレスチナの短い「春」

2011年3月、「アラブの春」の嚆矢としてチュニジアで政変が起きた2ヵ月後に、パレスチナでの「春」は盛りを迎えた。エジプトで「1月25日」が記念すべき蜂起の日として記憶されたように、パレスチナでは「3月15日」が特別な日となった。ファタハとハマースの両政府に対して、統一を求めるデモが、ガザ地区で10万人規模、ラーマッラーで4000人、ナブルスでは1500人規模で開かれ、広場を埋め尽くした。基本的に闘争の矛先がイスラエル政府に向けられるパレスチナにおいて、これほどの規模の抗議集会がパレスチナの政治指導部に向けて開かれるのは稀なことである。これを受けて、ファタハ内閣のファイヤード首相は分裂の終結を「最優先課題」と設定し、ハマースのハニーヤ首相は、ファタハ内閣の幹部をガザ地区に招待する、との声明を出した。翌日、アッバース大統領は「ガザ訪問の用意がある」と発表した。隣国で次々と政権が倒れるのを目の当たりにした指導部が、民衆によるデモの圧力に対応せざるを得ないと判断した結果と考えられる。

同年4月に入ると、「アラブの春」で体制転換を経験した新生エジプトの主導により、二重政府体制の解消に向けた交渉が進み始めた。5月4日には国民和解の宣言として、カイロで記念式典が開かれた(カイロ合意)。しかし統一内閣の具体的な中身についてはなかなか協議が進まなかった。最終的な閣僚人事の決定は、2014年6月の合意を待つことになる。

和平交渉に反対しイスラエルの存在を認めないハマースが、統一内閣でファタハと並び入閣するという事態に対して、イスラエルは強い拒絶を示した。カイロ合意の発表当日、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相(在職1996~99年、2009年~)は、「統一合意は和平への障害」と声明を出し、ファタハに対して「イスラエルとの和平かハマースとの和平か」選ぶように迫った。これは明らかな内政干渉だが、ハマースに対するイスラエルの拒絶感をよく表している。これに対してアッバース大統領はイスラエルに「和平か入植地かを選べ」と突っぱねた。和平交渉の相手をしてほしいなら、一方的な入植地建設により交渉の進行を妨害するな、というメッセージである。ハマースのミシュアル政治局長は、この数日後、「武装抵抗を含めた対イスラエル闘争のすべてを、ファタハとの協議に沿って行う」と発表した。

この後、パレスチナでは「アラブの春」の影響を受けた大きな政治変動はとくに起こらなかった。他のアラブ諸国のように、打倒すべき強力な政治家や政権が存在しなかったため、抗議運動はむしろ、政権の分裂と政治の停滞を克服することを求めた。急場しのぎで交わされた国民和解は、この時点では大きな成果をもたらさなかったが、ファタハとハマースを和解へと向かわせる方向性を定めたことで、3年後の統一内閣形成の先鞭をつけることとなった。

シリアでの混乱とハマースの孤立

パレスチナとイスラエルは北にシリア、南にエジプトと境界線を接する。そのため「アラブの春」後に両国で政治変動が起きると、その影響は否応なくこの地域に及ぶことになった。

イスラエルにとってエジプトの「1月25日革命」は、1978年のキャンプ・デーヴィッド合意以来、保たれてきた秩序の崩壊を示唆する出来事だった。「革命」以前のムハンマド・フスニー・ムバーラク政権は、この合意以降形づくられた「キャンプ・デーヴィッド体制」と称される政治秩序のもとでシナイ半島の共同管理に応じる、親米・親イスラエル政権だった。しかし「革命」後のエジプトではムスリム同胞団をはじめイスラーム主義勢力が台頭し、一時的に後背を任せられる相手を失う危機が訪れた。反イスラエルのバッシャール・アサド政権と反イスラエルのエジプト新政権に挟まれて、二正面作戦を再び強いられると考えたイスラエルは、強い警戒心を抱いた。中東唯一の民主主義国を自任するイスラエルは、「アラブの春」でアラブ諸国が民主化して親和的な政策をとるとの期待は微塵も抱いていなかった。続いて起きたシリアでの混乱は、さらに懸念材料となった。にらみ合いを続けながらも、砲火を交えることは稀だったアサド政権の存在は、イスラエルにとっていわば「対峙しやすい悪」だった。その政権の崩壊は、地域秩序を崩す大きな不安定要因と考えられた。有効な手立てを打てないイスラエルにとって、「アラブの春」は混乱の始まりの予兆だった。

しかし実際には、エジプト新政権が大きく外交方針を変更することはなく、キャンプ・デーヴィッド体制は基本的に保たれた。シリアでの混乱の影響は、ゴラン高原など国連監視下の兵力引き離し地帯における単発的な衝突のリスクに限られた。これに対して、「アラブの春」から大きな影響を受けたのは、むしろパレスチナの方だった。以下ではその影響を見るために、パレスチナと両国の従来の関係と、そこに及ぼされた変化に着目していこう。

シリアは1948年のイスラエル建国以降、パレスチナ難民を比較的寛容に受け入れてきた国である。難民に国籍こそ与えないものの、隣国のレバノンとは異なり国内での自由な就労も認められ、学校教育や医療サービスなどを国民と同様に享受することができた。サーイカやパレスチナ解放人民戦線総司令部(PFLP-GC)などシリアの支援を受けたパレスチナ政治組織も存在する。

ハマースとシリアの関わりは1999年、ヨルダンで起きたミシュアル政治局長の暗殺未遂事件を契機に始まった。イスラエルの諜報機関モサドが送り込んだ刺客により重態に陥ったミシュアルが、健康状態を回復した後、身元引き受け国となったカタールを経由して移動した先がシリアだった。以後、ハマースは国外拠点をシリアに設け、ガザ地区の指導部と連絡をとりながら政治決定を下していくことになる。

だが「アラブの春」がシリアに波及すると、ハマースの拠点が移動すると早い時期から噂され始める。パン・アラブ日刊紙『ハヤート』は2011年4月末、ハマースが拠点をカタールとカイロに移転すると報じた。カタールはアサド政権の退陣を強く主張し、シリアでの紛争への干渉を強めていたし、エジプトではムバーラク政権の崩壊後、ムスリム同胞団が勢力を伸ばしている時期だった。ハマースはこの報道を否定したが、実際に翌年2月、ミシュアルはカタールへ、ムーサー・アブー・マルズーク政治局次長はカイロへ家族から順に移動していく。これによりハマースとシリアの関係、とくにミシュアルとシリアのアサド大統領との関係は急速に悪化することになった。

シリアとの関係がハマースにとって重要な意味を持つのは、それがシリア一国との関係におさまらず、シリアと関係の深いイランや、レバノンのヒズブッラーとの関係にまで影響するからである。ハマースは後の戦闘でも確認されるように、イランから武器や関連技術の提供を受けている。そのイランが「アラブの心臓」の中核として強い関係を維持するのがシリアのアサド政権であることから、シリアとの関係悪化は連鎖的に深刻な影響をもたらすことが懸念されるのである。

シリアを脱出した動機として、ハマース幹部はシリア国内の治安情勢の悪化を表向きの理由に挙げる。またアサド政権によるシリア民衆の弾圧への非難や、2011年8月のラタキアのラムル難民キャンプへの攻撃など、シリア国内のパレスチナ難民への攻撃を挙げる幹部もいる。だがいずれにせよ、シリアはハマースの政治的・軍事的な同盟国であり、イスラエルと国境を接する地政学上の要所に位置する。そのシリアとの関係悪化はハマースのさらなる国際的な孤立を意味し、また重要な拠点の損失となった。

他方でシリア在住のパレスチナ難民は、「アラブの春」に続く内戦で甚大な被害を被った。ダマスカス県内にあるヤルムーク難民キャンプには2012年12月頃からアル=カーイダ系武装集団の「シャームの民のヌスラ戦線」などが入り込んだせいで、シリア軍との戦場と化した。2014年初めには、長期化した包囲によって難民キャンプ内に飢餓が蔓延する状態となり、支援にあたる国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)から緊急アピールが出された。シリア国外へと逃れた人々も、パレスチナ難民は国連での管轄機関が異なるため、他のシリア避難民とは区別される。ヨルダンではシリアからのパレスチナ難民は、シリア国境近くのサイバー・シティに集められたが、収容人数が限界に達し、2013年1月からパレスチナ難民のシリアからの入国は公式に禁止された。身元保証人など正規の手続きを経ずに入った人々は、ヨルダン政府がシリアへの強制送還を始めている。内戦の開始以前、シリア国内には52万人以上のパレスチナ難民がいたとされるが、その半数が家を失い難民または国内避難民となっているという(Human Rights Watch[2014])。

エジプトでの政変と密輸トンネルをめぐる駆け引き

エジプトで起きた一連の政変(第1章参照)は、地理的に接するガザ地区のハマース内閣に対して、直接的な影響を与えた。それは、冒頭で触れた2014年のガザ戦争の勃発にも結びついていく。以下ではその経緯について触れたい。

エジプトは、パレスチナからシナイ半島の砂漠地帯を隔てて地理的に離れているため、ヨルダンやレバノン、シリアほど多くのパレスチナ難民を擁していない。UNRWAの管轄領域からも外れた。だが第一次中東戦争の後には、西岸地区をヨルダンが管理下においたのと同様に、エジプトがガザ地区に対する行政権を握った。1950年代と60年代のアラブ民族主義が政治イデオロギーとして威力を持った時期には、エジプトのガマール・アブドゥンナースィル(ナセル)大統領がその旗手を務め、PLOの創設などに関わった。しかしキャンプ・デーヴィッド合意が結ばれると、エジプトはイスラエルと単独和平への道を選び、パレスチナ問題への関与から遠ざかっていく。

1990年代に入り、中東和平プロセスが始まると、エジプトは多国間協議の参加国としてマドリード中東和平国際会議の枠組みに巻き込まれた。その数年後に始まったオスロ合意による和平交渉が頓挫すると、今度は紛争仲裁国として、イスラエルとパレスチナ諸派の間をとりもつようになる。ムバーラク政権のウマル・スライマーンが率いる総合情報局は、2000年以降カイロで調停会議を開くなど、積極的な関与を見せた(鈴木[2011: 73])。

だがそれよりも、パレスチナ人にとってエジプトが重要だったのは、その地理的な位置づけである。他国との境界線管理をイスラエルがほぼ完全に掌握するなかで、エジプトとガザ地区の境界線は、唯一イスラエルにとって完全管理が困難な場所に位置していたからである。ハマース単独内閣の成立後、2007年にイスラエルがガザ地区を囲む検問所を閉鎖し、経済制裁を始めると、窮乏したガザ地区の人々はエジプトとの境界線上に密輸トンネルを掘り始めた。トンネルの規模は徐々に拡大し、最盛期には食糧や燃料、医薬品のみならず、自動車などの大型機械製品まで運び込まれた。

密輸トンネルは、非合法ながら、ガザ地区の住民にとってはライフラインとして機能していた。イスラエルの許可をとる正規のルートでは、搬入可能な物資の種類も限られ、必要な医療物資などが届かない場合も多かったからだ。2008年から09年の「キャスト・リード作戦」後の復興は、おもにこのトンネルを通って運び込まれた建材で可能となった。他方でハマースは、トンネルからの物資搬入に対して関税をかけ、収入源とした。

「アラブの春」が始まると、エジプトではその最初期に「1月25日革命」が起こり、ムバーラク政権が倒れた。米国およびイスラエルとの関係が深かったムバーラク政権に代わり、ムスリム同胞団が主導する政権ができたことで、ガザ地区では経済封鎖の緩和に期待が高まった。エジプトとの境界にあるラファハ検問所が開放されるのではとの見方が強まったからだ。実際、エジプトの同胞団幹部のなかには、イスラエルとの平和条約の破棄や、検問所の開放を主張する者もいた。しかし実際の状況は、結果的に同胞団政権期もそれ以前と大きく変わることはなかった。

むしろ変化が起きたのは、2013年7月の「6月30日革命」後である。ムハンマド・ムルシー政権が崩壊すると、ムスリム同胞団を母体組織とするハマースを敵視したエジプト新政権は、密輸トンネルを一斉に破壊し始めたからだ。物流はイスラエル側からの限られた搬入に頼らざるを得なくなり、物価が急上昇した。ガソリンは約6割がエジプトから密輸されていたため、イスラエルからの輸入に切り替わると、1リットルあたりの値段が日本円で約90円から210円へと高騰した。一般市民は車の運転を控え、不足する電気を起こすための発電機も動かせない状況となった。関税収入が途切れたハマースは財政難に陥り、こうした事態を打開する方策を模索せざるを得なくなったのである。

このように、「アラブの春」はイスラエルよりもむしろパレスチナに変化をもたらした。自治区内では比較的短期間に統一要求運動が終息したが、周辺国のシリアおよびエジプトで起きた動乱は、長期的に影響を及ぼした。とりわけハマースは両国の政権との関係で、次第に孤立感を深めることになった。

第3節 統一内閣からガザ戦争へ

その後、政治的閉塞感の増すパレスチナでは、打開策としてようやく統一内閣が形成される。しかし好調に見えた新内閣のスタートは、直後に始まったガザ戦争により中断されることとなった。ファタハとハマースの関係は、外部勢力の介入により大きな影響を受ける。その展開の様子を、以下で見ていく。

承認された統一内閣

二重政府体制が始まって7年後の2014年6月2日、ファタハとハマースの合意により、ついに統一内閣が発足した。6ヵ月以内の選挙の実施を前提とし、ファタハ内閣のラーミー・ハムドゥッラー首相(ファイヤード首相の後任として2013年に就任)が留任するかたちで作られたテクノクラート内閣だ。新しい閣僚は9名の新顔を加えた17名で構成され、そのうち3名がガザ地区から選任された。

停滞していた連立交渉が、ここにきて進んだのはなぜか。

ハマースは先述の通り、エジプトのムルシー政権の崩壊後、ガザ地区の経済を立て直す道を希求していた。経済状態の悪化により、ハマースへの不満はすでに増幅しつつあった。その状況を打開するために、カイロ合意で規定路線となっていたファタハとの連立を実現することは、取り得るべき選択肢であった。

一方でファタハにとって、連立は戦略的選択の結果だった。ファタハはこの内閣の形成直前まで、米国の仲介によるイスラエルとの和平交渉に関わっていた。2013年の春にジョン・ケリー米国務長官が始めたシャトル外交は、その年の7月にはイスラエル、パレスチナ双方の政治指導者の直接対話というかたちで結実し、実に3年ぶりに和平交渉が再開することとなった。しかし予定されていた期限を前にして交渉は膠着状態に陥り、ファタハは方針を転換してハマースとの和解に踏み切ったのだった。

ファタハはこの時点で、二つの課題を背負わされていたと言える。一つはオスロ合意以降引き受けてきた対イスラエル和平交渉の交渉役という課題、もう一つはカイロ合意以降、自治区の住民から突きつけられてきたハマースとの和解という課題である。ハマースを敵視するイスラエルにとっては反対の方向性をもつこれらの動きだが、パレスチナ政治のなかで必要な役割を求められるファタハにとって、片方の課題が遂行困難となった以上、もう片方の課題を選び取るのは自然な選択だったといえよう。双方の思惑が一致したことで、連立交渉は早いペースで進み、統一内閣の樹立が実現した。

ようやく成立したファタハとハマースの統一内閣について、重要なのは、国際社会からの反応に変化が起きたことだ。7年前に挙国一致内閣樹立で合意した時は、ハマースの入閣に対して拒否反応を示し、経済制裁を課した欧米諸国が、今回の連立については肯定的な評価を下した。なかでも米国がいち早く統一内閣の承認に踏み切ったことは、注目に値する。EUと国連も組閣の翌日に歓迎の意を示し、今度は新政権を否認するイスラエルの側が孤立する場面となった。

統一内閣がこのように寛大な承認を得られた背景には、政権分裂後のパレスチナ政治の長引く混乱が指摘される。対立するファタハ内閣とハマース内閣の間で引き裂かれ、有効な政治決定を下せないパレスチナ政治は、完全に求心力を失っていた。このままでは、たとえ和平交渉がまとまったとしても実行力はなく、すでに任期切れの大統領や立法評議会議員の選挙を実施することもできない。政治的な行き詰まりを打破するには、パレスチナ人が自らとったイニシアチブを認める必要があった。ただし統一内閣には、以前と変わらぬ3条件「イスラエル国家の承認、テロの放棄、これまで交わされた国際合意の遵守」が突きつけられた。

だが長年の交渉の末、達成された統一内閣が順調に滑り出すことはなかった。直後に起きた誘拐事件を契機に、パレスチナとイスラエルの関係は再び戦争状態に陥ったからである。

ガザ戦争とその背後にひそむ思惑

ガザ戦争のきっかけは、入植地に住む3人のユダヤ人宗教学生が、日常的な行為として試みたヒッチハイクだった。2014年6月12日、パレスチナ自治区南部のヘブロン近くで車に乗せられた少年たちは、そのまま誘拐されて消息を絶った。イスラエル軍を総動員して捜索した結果、彼らが遺体で発見されると、イスラエル社会は騒擾状態となった。その数日後には、報復で殺された東エルサレム在住のパレスチナ人少年が焼死体で見つかった。東エルサレムの各地では抗議の暴動が起こり、パレスチナ人700人以上が一時拘束される事態となった。

だが実際に大きく情勢を動かしたのは、これら凄惨な暴力の応酬の陰で進められていた軍事的展開である。ユダヤ人宗教学生の捜索過程で、イスラエル軍は西岸地区に大規模展開し、ハマース幹部および関係者を400人以上拘束していた。その多くは、2011年秋にイスラエル兵ギルアド・シャリートの解放(6)との交換条件として釈放されたパレスチナ人政治囚であり、大半は拘束の後、国外追放されるか、出身地のガザ地区に戻された。イスラエル軍が入れないガザ地区では、ハマース関係者や拠点とされる施設に対して、小規模な爆撃が加えられた。そして7月6日にガザ地区南部ラファハへの攻撃で、ハマースの軍事部門の6名が殺害されたのを契機に、ハマースはイスラエルに向けたロケット弾攻撃を拡大していく。これに対してイスラエルのネタニヤフ首相は7月8日、「防御の刃作戦」としてガザ地区への大規模空爆を開始した。

これらは一見、単なる武力の応酬のようにも見えるが、その背後には双方の政治的思惑が窺われる。統一内閣の成立後、先述の通りイスラエルは孤立していた。ハマースの政権入りは受け入れられないが、7年前とは異なり、欧米諸国は今度の統一内閣を支持している。この新たな事態に対応しあぐねていた矢先に起きたのが、誘拐事件だった。イスラエル政府はこれを好機と捉え、ハマース幹部の大量拘束を行なった。自治区内への侵入に際してはファタハが統轄する自治政府警察の協力、黙認をとりつけ、パレスチナ内部での分裂を煽った。西岸地区内では実際に、自治政府警察の無力さに対して強い反発も起きた。自治政府に圧力をかけ、ファタハを連立の解消に踏み切らせる、またはハマース幹部を拘束することで、実質的に統一内閣内での役割を大幅に阻害することが、目的とされたと考えられる。

だがハマースによる反撃は、予想以上に激しいものだった。イランから導入したM75などの新型ミサイルは、エルサレムやテルアビブなど都市部にも連日降り注いだ。国土の7割が射程圏内に入り、国民の安全保障を最優先課題に掲げるイスラエルとしては、徹底的な反撃に出ざるを得ない状況に追い込まれた。

一方でハマースは、今度はイスラエルへの軍事攻撃を通してガザ地区の封鎖の解除を引き出そうと試みた。統一内閣への入閣による政治的な駆け引きが困難になった以上、軍事的圧力の行使という手段に訴えるほかない。ロケット弾を撃ち続けて脅威を与えながら、無期限停戦の条件交渉を通して、封鎖解除を勝ち取る戦略に切り替えた。

その結果、ハマースは一定の勝利を収めることができたといえよう。検問所の開放や、漁業水域の拡大を含め、具体的な項目を挙げて譲らずに交渉することで、部分的な封鎖解除を含めた政治的譲歩を引き出すことができたからだ。イスラエルに対して一歩も引かずにロケット弾を打ち続け、一矢を報いたハマースに対するパレスチナ人の支持は急上昇した(PSR[2014])。これに対して、イスラエル側は、提示したガザ地区の武装解除という要求が全く通らなかったばかりか、ガザ地区への攻撃に対して国際的な非難を浴びて孤立を強めた。イスラエルへの攻撃用潜入トンネルは破壊されたものの、ロケット弾は無期限停戦の成立直前まで飛び続け、軍事的にも成果の乏しいままの停戦となった。こうしたなか、8月27日に無期限停戦が成立すると、久しぶりに民衆の前に姿を現したハマースのハニーヤ元首相は、パレスチナの抵抗運動の勝利を称えた。

とはいえガザ地区では唯一の発電所も破壊され、上下水道設備を含むインフラが大規模な損傷を受けた。10万人以上の人々が家を失ったなかで、統一内閣が今後の命脈をつなぐことができるかは、今後の復興の進行にかかっている。

おわりに:変化する紛争の構図

以上、本章では2014年のガザ戦争にいたるまでのパレスチナとイスラエルの政治動向を見てきた。暴力の応酬の繰り返しのように語られがちな展開だが、背後にある紛争の構造に着目すると、とくに1990年代以降、大きな変化が起きてきたことが分かる。和平交渉の開始と、ハマースの政治参加は、とりわけ大きな転機となった。

和平交渉の開始は、それまでお互いに対話すらできず、軍事的威嚇により譲歩を引き出すしかなかったイスラエルとパレスチナの関係に、新しい取引の経路を与えた。またオスロ合意は交渉の相手方として、パレスチナに自治政府を成立させた。長年にわたり他国での拠点を転々としていたPLO幹部は、これによりパレスチナへの帰還を果たした。だがそれは、同時にPLO主流派のファタハとハマースとの間の確執を深めることとなる。和平交渉失敗への落胆と、自治政府におけるファタハの汚職への反発は、第二次インティファーダが始まる原因となった。

そうしたなかハマースの政治参加は、ファタハに対する政治的オルタナティブとして実現した。第2回立法評議会選挙でのハマースの圧勝は、民衆がイスラーム主義勢力を選んだためではなく、ファタハへの批判と、選挙戦術の失敗によるものだった。しかし民主的手続きを踏んだ選択に対して、国際社会の反応は冷たかった。ハマースをイスラーム過激派とみなす欧米の二重基準により、新政権は承認されず、ガザ地区は経済封鎖に追い込まれた。国際介入はパレスチナ政治の混乱を招いた。パレスチナ自治区では、ファタハ内閣とハマース内閣が並立する二重政府体制が長期化することになる。

パレスチナとイスラエルをめぐる政治プロセスの展開を正確に捉えるためには、このような政治構造の変化を理解することが重要である。長期化した紛争は、徐々に争点や構図を変化させており、決して単に同じ対立が繰り返されているわけではない。

またこの紛争を、過度に宗教対立として捉えることも大きな問題をはらむ。イスラームとの関わりが強調されがちなハマースとファタハの対立も、実際には二国家解決案や、オスロ合意の枠組みでの交渉継続の可否など、政治路線をめぐるものである。イスラエルを建国したシオニズムは、ユダヤ教という宗教に基礎を置いているが、もとは政治運動だった。現在ではイスラエル社会の隅々にまでいきわたり、常識と化している。

こうした政治的変化や宗教の位置づけを踏まえながら、最後に強調しておきたいのは、この紛争を包括的に把握する必要性である。パレスチナとイスラエルの紛争は、英国委任統治領パレスチナ全域をめぐる土地争いとして始まった。それが近年では、自治区のなかでの境界線や、治安管理、ファタハとハマースの和解など、局所的な側面に注目が集まりがちだ。離散したパレスチナ難民の帰還権など、放置された問題も多い。紛争の終着点を探るうえでは、これらを含めてもう一度、紛争を歴史的文脈のなかで捉えなおすことが求められる。

注

(1)ヨルダン川西岸地区とガザ地区全土のパレスチナ人により、数年にわたり展開された民衆蜂起。ガザ地区のジャバーリアー難民キャンプで起きた交通事故をきっかけとする抗議デモから始まった。

(2)ワクフとは、イスラーム法により所有権の移転が永久に停止された土地を指す。歴史的にはモスクや病院など公共性や宗教的価値の高い建物がワクフに指定され、宗教寄進制度として機能してきた。

(3)オスロ合意はイスラエルとPLOの間で交わされた和平交渉の取り決めで、議題となる交渉内容ごとにタイムテーブルを示したものだった。だが、難民の帰還権、国境、入植地、エルサレムといった重要課題について具体的な内容を決めたものではなく、これらは最終地位交渉の課題として、当面は棚上げされた。交渉が停滞する傍ら、イスラエルはエルサレムなどでの入植地建設を進めていった。

(4)爆発物や銃を使い市民を巻き込んだ攻撃のことを、パレスチナ側では「殉教作戦」の一環として捉える。これに対してイスラエルおよび欧米諸国は、これを「自爆テロ」(suicide bombing)と呼ぶ。「テロ」という訳語の使用は、日本独特のものである。

(5)制度的民主主義とは、自由で公正な選挙など、政治的決定の手続きを重視する民主主義の考え方。中東を含む第三世界での「民主化」論では、これに基づき、選挙の実施が民主主義の実現の一つの基準として捉えられる傾向にある。これに対して市民的・政治的諸権利の実現など、理念的な目標の達成を重視する「実質的民主主義」という考え方もある。

(6)シャリートは兵役中の2006年6月にガザ地区境界地帯での銃撃戦で拘束され、パレスチナ側の武装勢力の捕虜となった。イスラエルのエフード・オルメルト首相(在職2006~09年)は、シャリートの捜索のため、直後にガザ地区に地上軍を侵攻させたが、発見にはいたらず撤退。2011年に入り、ハマースとの条件交渉を通して釈放された。