青山 弘之 編

横田 貴之・髙岡 豊・山尾 大・末近 浩太・吉川 卓郎・錦田 愛子

本稿は、2014年12月18日に岩波書店より出版された『「アラブの心臓」に何が起きているのか:現代中東の実像』(ISBN:9784000220842、体裁:四六 ・ 並製 ・ カバー ・ 242頁)の内容を一部改訂し、HTMLに変換した復刻版である。

目次

-

- 序章 「混沌のドミノ」に喘ぐ「アラブの心臓」 (青山弘之)

- 第1章 エジプト:二つの「革命」がもたらした虚像の再考 (横田貴之)

- 第2章 シリア:「真の戦争状態」が必要とする「独裁」政権 (髙岡豊)

- 第3章 イラク:民主化の蹉跌と宗派対立という亡霊 (山尾大)

- 第4章 レバノン:「決めない政治」が支える脆い自由と平和 (末近浩太)

- 第5章 ヨルダン:紛争の被害者か、受益者か (吉川卓郎)

- 第6章 パレスチナ:ハマース否定が導いた政治的混乱 (錦田愛子)

- 終章 中東政治の実像に迫るために (青山弘之)

- 文献リスト

第5章 ヨルダン:紛争の被害者か、受益者か

吉川 卓郎

はじめに:倒れない国

おそらくヨルダンは、「アラブの心臓」地域でもっとも注目されてこなかった国であろう。イラク戦争や「アラブの春」、また最近ではイスラーム国の脅威など、不安要素は少なくない。だが、こうした不安とは裏腹に、ヨルダンでは大きく報道されるような事案は発生しておらず、ゆえに世間の注目を集める機会も少なかった。だがこれは、ヨルダンに問題がないことを意味するのだろうか。

「アラブの心臓」を念頭に、ヨルダンの特徴を挙げてみよう。第1に、ヨルダンは唯一の君主制国家である。ヨルダンの正式名「ヨルダン・ハシミテ王国」は、「ハーシム家のヨルダン王国」であり、建国以来イスラーム教の預言者ムハンマドを出したハーシム家の支配が続いてきた。第2に、非民主的な体制でありながら、いまだ暴力的な体制転換を経験していない。より正確に言えば、ヨルダンは何度も体制崩壊の危機に曝されたが、今日まで生き延びてきた。そして第3に、地域でも有数の親欧米国家である。なお、他の多くのアラブ君主制国家も上記の特徴を備えているが、ヨルダンとの比較は難しい。そもそもヨルダンはアラブ湾岸諸国のように国民を懐柔する富(むしろ長期的には「資源の呪い」というべきか)を持たないからである(1)。

残念ながら、近代国家としてのヨルダンの弱点は枚挙に暇がない。主なものだけでも、乏しい水資源、少ない可耕地、限定された海へのアクセスといった厳しい自然・地形条件、地域大国・紛争地域の中間に位置する地政学的不利、巨大なパレスチナ人ディアスポラ・コミュニティの存在などが挙げられる。これらは国家の開発・発展に不利な条件であろう。またヨルダンの国内社会はモザイク的で、建国以前から定住していたグループ(以下、これをトランスヨルダン人と呼ぶ)を筆頭に、パレスチナ難民およびその家族でヨルダン国籍を取得したグループ(以下これをパレスチナ系とし、それ以外をパレスチナ難民と呼ぶ)など複数の有力なエスニック・宗教コミュニティが存在する。加えて、昨今の「アラブの心臓」諸国の混乱を受け、ヨルダンではすでに1948年の第一次パレスチナ難民を超える規模のシリア人およびイラク人難民・避難民が流入している。難民の流入が示しているように、ヨルダンは必然的に地域政治変動の影響を受ける位置に存在する。ここに、ヨルダンの第4の特徴「国内のパレスチナ問題」と第5の特徴「緩衝国家」がある。この二つは、他のアラブ君主制国家には見られないものである。

こうして見ると、ヨルダンは問題ずくめの国であり、観察者の目が「危機」に向けられるのも無理はない。しかし同国を本当に理解するためには、そもそもの出発点として国家の支持基盤をめぐる矛盾、つまり「なぜ弱点ばかりの国が独立と秩序を保ち、支配者であるハーシム家も権力を維持してきたのか」という疑問に答える必要があるのではないだろうか。

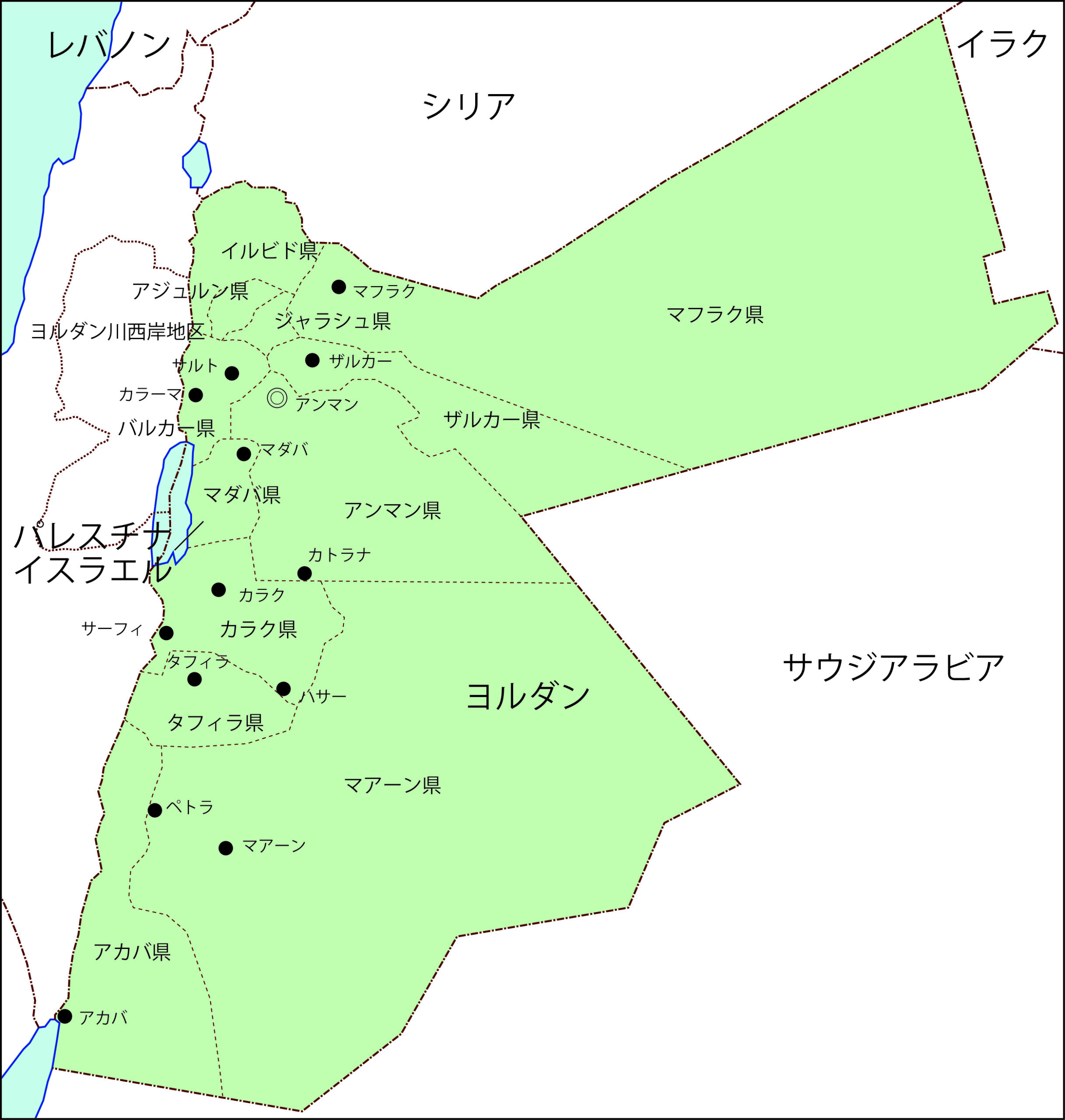

図表5-1 ヨルダン地図

第1節 ヨルダンの「危機」をめぐる虚像

冒頭で挙げたヨルダンの特徴(王制、非民主的な体制、親欧米、国内のパレスチナ問題、緩衝国家)は、しばしばヨルダンの弱点として指摘されてきた。こうした問題を突いた「ヨルダンの危機」論はそれなりの説得力を持つが、大局的な歴史観と政治学的な分析の深みを欠いている。この節では、「アラブの春」発生以降の識者・メディアによる言説を中心に、ヨルダンの危機をめぐる虚像のパターンと問題点を整理してみたい。

ハーシム家支配

まず、内政問題から始めよう。ヨルダンの危機の源泉として、王制に問題点を見出す識者は少なくない。「アラブの春」以降では、例えば「イスラーム教の預言者ムハンマドの血筋で、英国人のハーフでもある現国王は、過去に築かれた権力機構に依存する傾向を強めている。また、王室関係者による贅沢な暮らしへの批判が強まっている」(2013年6月10日付カナダ日刊紙『スター』を参照)といった議論がある。ここにはある程度の客観的事実が含まれているが、そもそも王室の権力の源とは何かという説明を欠いている。王制の歴史や制度に関しては次節以降で詳説するとして、ひとまず「国王による支配」という誤解について説明しておこう。

ヨルダン国王は憲法で身分を保証された世襲の最高指導者であり、行政権から軍の指揮、さらには憲法改正の承認にいたるまで強い権力を持つ。しかし、国王の力はもともと強かったわけではない。アブドゥッラー・ブン・フサイン・アール・ハーシミー(アブドゥッラー1世)初代国王(在位1923~51年)の権威は脆弱だったし、王国中興の祖として強いリーダーシップを発揮したフサイン・ブン・タラール国王(在位1953~99年)でさえ、法改正あるいは内閣、国民議会(上院、下院をあわせた国会を指す)との調整なしに王座を守ることはできなかった。この点は、アブドゥッラー・ブン・フサイン(アブドゥッラー2世)現国王(1999年即位)も変わらない。

また王族がハーシム家の末裔であるという点も、権力の根拠にはならない。実際、アブドゥッラー1世国王は暗殺されたし、フサイン国王も何度も体制崩壊の危機に曝された。この点については、逆の見方、外来の王室(ヨルダン王家は現サウジアラビア西部ヒジャーズ地方出身)によるヨルダン支配という指摘も的外れである。ヨルダンが英委任統治領だった時代に制定された「1928年ヨルダン国籍法」では、1923年以前に領内に居住していた者はすべてヨルダン人とみなされ、そのなかには国王や政府関係者、部族を含む大多数の一般人が含まれていたからである。むしろ当時は、国籍法がアラブ統一の障害になることへの懸念や、1926年にサウード家(サウジアラビア王家)の手に落ちたハーシム家旧領のヒジャーズ地方がヨルダン領から分離されたことへの地元住民の反発が大きかったという指摘もある(Abu-Nowar[2006, 123-124])。

民主化運動

国王と政府の権限の強いヨルダンは、一般的に民主国家と認知されていないし、実際に「アラブの春」が国内に波及した2011年春には民主化運動(以下2011年民主化運動)が高揚した。なかでも国内最大の動員力を誇るイスラーム主義組織ヨルダン・ムスリム同胞団は、大規模な反政府デモを繰り返した。この勢いに、一部では同胞団政権誕生の可能性さえも囁かれた。ところが、半年も経たないうちに2011年民主化運動の勢いは失われ、多くの野党は政府主導の改革に加わった。同胞団主催のデモ参加者は急減し、同胞団傘下の政党「イスラーム行動戦線党」も政府改革の遅れを理由に2013年の総選挙(下院選挙)をボイコットしてしまった。総選挙は予定通り実施され、その後の下院も大きな混乱なしに機能している(吉川[2014])。

ただし、民主化運動の縮小は必ずしも政府の改革への全国的な支持を意味しない。2011年から13年にかけて4人も首相が交代し、小・中規模のデモはその後も続いた。また、官庁や公営セクターでも争議が表面化している。つまりヨルダンにおける街頭の政治で注目すべきことは、なぜ市民の不満が全国横断的な政治運動に集約されないのか、言い換えれば2011年民主化運動はなぜ失敗したのかという点である。

分断国家問題

ここからは、パレスチナ/イスラエルの影響を見ていく。ヨルダン観察者の間では、同国独立後の「新参者」にして最大の少数派であるパレスチナ系の地位をめぐる「危機」の議論も盛んである。この「ヨルダンはパレスチナ国家」というロジックは概ね二つに大別できる。第1に、パレスチナ系が真の多数派であるにもかかわらず、トランスヨルダン人が既得権益を独占している、といった批判である。こういった認識は、時として「王制が崩壊すればヨルダンはパレスチナ国家になってしまう」(例えば2014年2月24日付『イディオト・アハロノト』を参照)といった極論にすり替えられることもあるし、ヨルダン川西岸地区の併合を主張するイスラエルの右派にはこれを支持する者も少なくない。第2に、近年はパレスチナ系への資源分配が進み、一部のトランスヨルダン人が冷遇されている、という意見である。例えば、ヨルダンに「アラブの春」が波及した当初に流れた、パレスチナ人の血を引くラーニヤ・アブドゥッラー王妃(クウェート生まれ)への批判報道も、この議論の延長と考えられる(吉川[2014])。こういった議論は「トランスヨルダン人対パレスチナ系」のように誇張されがちであるが、ルーツをめぐる社会的亀裂や格差がヨルダン社会を読み解くヒントの一つであることは間違いない。この点については、第2節および第3節で説明してみたい。

援助への依存

ヨルダンは、欧米、日本、アラブ湾岸諸国をはじめさまざまな国からの援助を受けている。国際政治におけるこうしたヨルダンの立場を端的に表すものとして「予算安全保障」という言葉がある。本章冒頭に挙げたように、構造的な脆弱性を抱えたヨルダンは強いドナー国家、わけても欧米諸国に強く依存しており、外交や安全保障政策まで影響を受ける、という議論である(Brand[1995])。援助国と被援助国の間に権力関係が生じるのは当然であるので、この説明は間違っていない。さらに戦後から現在までアラブ諸国が有効な国際協力のメカニズムを形成できていない以上、小国であるヨルダンが米国や欧州連合(EU)といった遠隔の権力に追従する行為も、国際政治では常識の範囲内である。それよりも注目されるべきは、なぜヨルダンのような小国に世界各国から援助が集中し、また継続しているのか、という点である。さらに、「アラブの心臓」という反西洋・反米気運の強い地域にあるヨルダンが、親欧米路線を追求した背景に何があったのかを明らかにする必要がある。

緩衝国家

ヨルダンの奇妙な安定感を説明する一つの材料として、「緩衝国家」仮説がある。ヨルダンはシリア、イラク、イスラエル、パレスチナ(ヨルダン川西岸地区)、エジプト、サウジアラビアという、競争あるいは敵対する地域国家・準国家勢力の交差点に位置し、さらに東西冷戦の影響を受けることもあった。この立地条件ゆえに、ヨルダンは緩衝地帯として主権を確保できたとする見方である(Muasher[2008])。ただし、緩衝国家は地政学的状況の帰結としての状態を表す用語に過ぎず、ヨルダンの体制安定を合理的に説明できるわけではない。そもそも、大国による日常的な内政干渉に曝される緩衝国家は、主権国家として不完全であることにも注意する必要がある(かつて、アフガニスタンやラオスが緩衝国家と呼ばれたことを思い出せばよい)。ただし緩衝国家として異例の長さで存続するヨルダンの例は、今日、ヨルダンと類似した状況にありながら、地域内外勢力の武力介入に曝されるようになったシリアの現状について考えるうえで何かのヒントになるかもしれない。例えば、国際法に囚われないイスラーム国のような勢力がシリアとイラクを蹂躙する一方で、少なくとも本稿執筆時点でヨルダンに流入しない背景についても考察されるべきであろう。

本節で紹介した数々の虚像については第3節でまとめて解説を試みるが、その前に、第2節でヨルダンの歴史と社会構造に関して簡潔に説明しておきたい。今日のヨルダンの秩序の土台は、20世紀を通じた「アラブの心臓」の変動を揺籃として形成されてきたからである。

第2節 歴史と社会:危機に強い国家の形成

ヨルダンは、中東における支配者交代の結果誕生した典型的な人工国家である。また独立(1946年)後のヨルダンでは、最高権力者である国王の個性が政策に強く反映されてきた。

アブドゥッラー1世国王の時代(1923~51年)

第一次大戦中、英国は、敵国ドイツと同盟したオスマン帝国攻略に向けてアラブ人の反乱を画策した。ここで白羽の矢を立てられたのが、アラビア半島西部のヒジャーズ地方を治めていたフサイン・ブン・アリー・アール・ハーシミーである。フサインを担いだ1916年の「アラブ大反乱」とその後の成功によって、英国はオスマン帝国領だった東アラブ地域を掌握した。英国は、サイクス・ピコ協定を履行するかたちで、シリアとレバノンをフランスに譲り、パレスチナとイラクを自国の委任統治領とした。フサインの三男で、ダマスカスを拠点に「アラブの王」をめざしていたファイサル・ブン・フサインは、流浪の身となった。ファイサル救援のため、兄であるアブドゥッラー1世はヒジャーズ地方で挙兵し、ヨルダン川東岸(今日のヨルダン領)を北進した。東岸の有力者層の多くは、アブドゥッラー1世を王として迎え入れた。

英国は、突如割り込んできたアブドゥッラー1世を排除しなかった。その背景には、同国による杜撰な中東外交の処理があった。第1に、ヨルダン川東岸をめぐる、英仏の勢力圏を線引きするサイクス・ピコ協定である。英国はオスマン帝国で「帝国領シリアの南部」とされていた東岸の帰属が曖昧だった点に注目し、新たな英委任統治領に東岸を含めて国際連盟に承認させた(国際連盟決議第25号)。第2に、アラブとの取引、フサイン・マクマホン協定である。英国のウィンストン・チャーチル植民地大臣(のちに首相)は、フランスによってシリアを追われたファイサルをイラクの国王に、イラクに接続する東岸(トランスヨルダン)の王にアブドゥッラー1世を据えた。最後の課題は、祖国建設を求めるシオニストとの取引、いわゆるバルフォア宣言への対応だった。しかしこの時点では、パレスチナにおけるユダヤ人入植の是非についての結論は先送りにされた。

ヨルダン川東岸におけるアブドゥッラー1世の「暫定統治」がそれなりに成功したため、1923年、英国政府は英委任統治領トランスヨルダンの成立を宣言、アブドゥッラー1世を支配者と認定した(国際承認なし)。ここでアブドゥッラー1世は、英国の傀儡というイメージを拭い、ハーシム家統治への国民的支持を獲得する必要があった。トランスヨルダン人との紐帯強化のために、アブドゥッラー1世は部族長らと相互に往来し個人的関係を深め、また政府の論功行賞は、すべて国王命令を通じて行うようにした。国王による論功行賞は、安上がりで、手っ取り早い権威づけの手段だった(Rogan and Tell[1994])。またアブドゥッラー1世は、トランスヨルダン人とパレスチナ人の有力部族出身者を重臣として登用した。

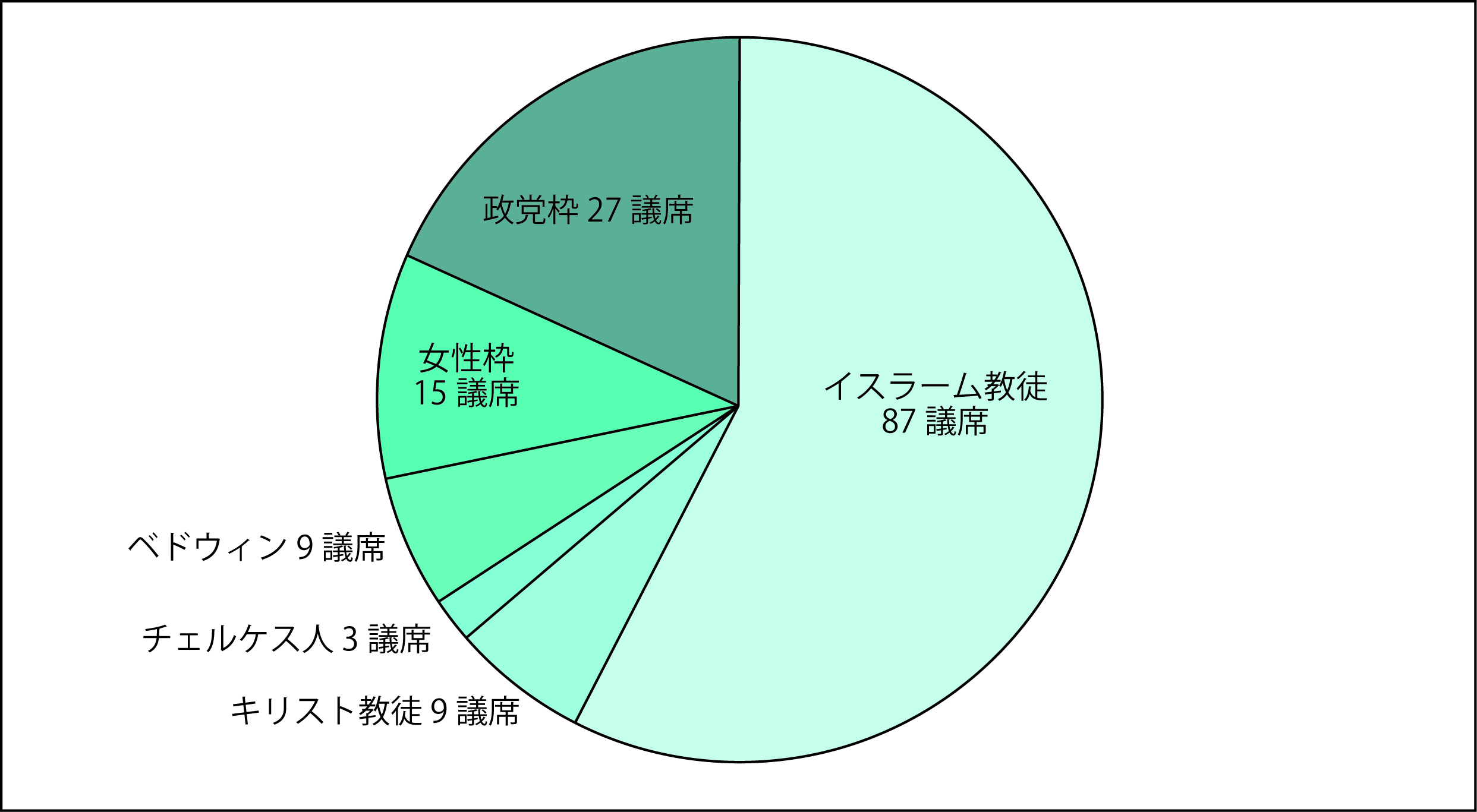

1928年、英国は「英トランスヨルダン条約」の締結と「基本法」制定によってアブドゥッラー1世の国王としての身分を保証し、立法権と行政権、関税自主権もヨルダン政府に付与した。ただし、農村からの収入を主な財政基盤とするトランスヨルダンは、経済的に英国に強く依存していた。立法制度も整備された。1930年には国会に相当する立法評議会(その後、国民議会に改組)が設立された。立法評議会の選挙には宗教(イスラーム教、キリスト教)および少数派枠(オスマン帝国時代からの住民であるチェルケス人、ベドウィン)に基づいたクオータ制が導入された。レバノンの宗派制度を彷彿とさせるこの多極共存型の議会制度は、あまりメディアに取り上げられることはないが、実は今日も存続している(図表5-2を参照)。

図表5-2 ヨルダン下院(定数150)における議席配分(2013年)

出所:ヨルダン独立選挙委員会ホームページ(http://www.entikhabat.jo/ 2014年9月閲覧)をもとに作成。

第二次大戦で傷ついた英国は、中東の支配者の座から転落した。終戦翌年の1946年に、トランスヨルダンは「ヨルダン・ハシミテ王国」として正式に独立した。この時代は「アラブの心臓」から英仏という重しが除かれた空白期間であり、新興独立国家とそれに不満を持つ勢力との権力闘争の幕開けでもあった。1948年にイスラエルが独立を宣言し、第一次中東戦争が始まった。イスラエルに対抗してヨルダン川西岸地区に侵攻したヨルダン軍は、かねてよりアブドゥッラー1世国王が支配下に置こうとしていたイスラーム教の聖地エルサレムを含め西岸に領土を拡張したが、その結果40万人のパレスチナ難民と、すでにパレスチナで影響力を拡大していたアラブ民族主義勢力を国内に抱えることになった。1951年、エルサレムを訪問したアブドゥッラー1世国王は反ヨルダン勢力の銃弾を浴びて即死した。

ヨルダンという新国家を表象していたアブドゥッラー1世国王の死によって、同国は最初の危機を迎えた。新国王として即位した皇太子のタラール・ブン・アブドゥッラー(在位1951~53年)は病気のため、政務はアブドゥッラー1世時代からの重臣が代行した。

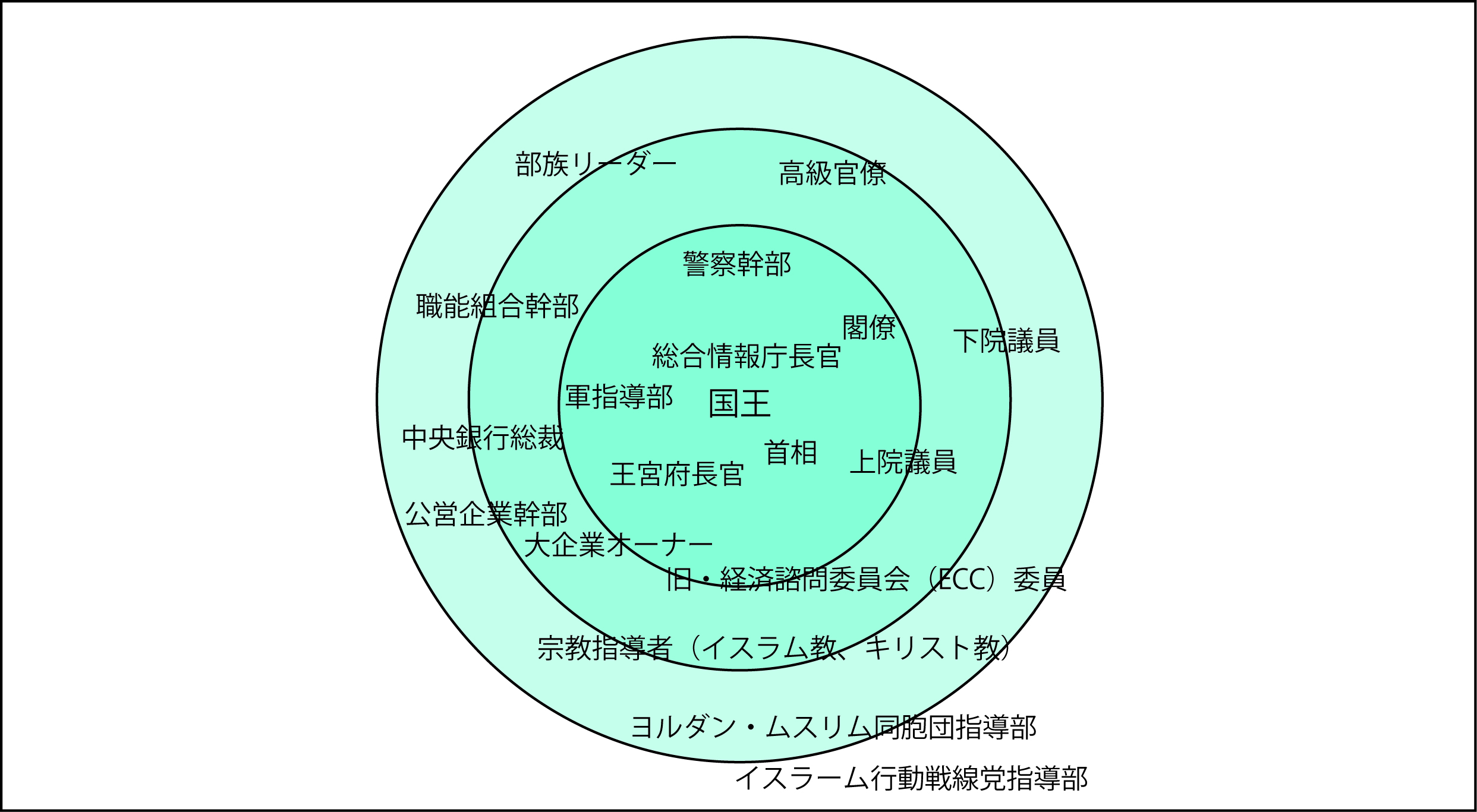

アブドゥッラー1世国王は、英国から移植された近代国家システムとトランスヨルダン人を巧みに包摂した。彼の治世に登用された部族の多くは、今もなお国王の権力サークルの中心的役割を担っている(図表5-3を参照)。そしてハーシム家にとっての最大の幸運は、王国の基礎がヨルダンにおけるアラブ民族主義の本格的な興隆以前にできあがったことであろう。

図表5-3 ヨルダン国王の権力サークル

注:2014年初頭の情勢を反映して作成した。中心に近いほど権力が強くなる。

出所:Bank and Schlumberger[2004]、吉川[2007][2011][2014]、アブドゥッラー2世国王のホームページ(http://www.kingabdullah.jo/ 2014年9月30日閲覧)。

フサイン国王の時代(1953~99年)

1953年、タラール国王の病状を限界と見た大臣たちは、タラールの息子フサインの王位継承を断行した。弱冠17歳で即位したフサイン国王は、体制継承と同時に、イスラエル、アラブ民族主義、東西冷戦という多層的な対立構造への対処を迫られた。なかでも、1950年代に地域を席巻したアラブ民族主義は、一王国としての独立を模索するヨルダンの存在意義を揺るがした。国内でもアラブ統一をめざす「ヨルダン国民運動」が台頭し、1956年、フサイン国王はアラブ民族主義者の推すスライマーン・ナーブルスィーを首相に任命した。国内のアラブ民族主義者との対決を不可避と見たフサイン国王と重臣は、1957年にナーブルスィー首相と関係者を政界から排除したが、まもなくエジプトのガマール・アブドゥンナースィル(ナセル)大統領を支持する士官によるクーデタ未遂事件が発生した。アラブ民族主義の急成長を恐れる政府は、政党禁止令を発した。1957年には、ヨルダンと同じく英国から独立したハーシム家王制のイラクが、アラブ民族主義者によって倒された。

四面楚歌のヨルダンは、欧米諸国およびアラブ湾岸諸国との関係を強化し、なかでも米国の軍事支援を熱望していた。アラブ民族主義に呑まれつつあった小王国への援助を躊躇する米国の背中を押したのは、冷戦構造とイスラエルの存在だった。当時の米国歴代政権ではソ連へ接近するアラブ民族主義への不信感が強まりつつあり、議会ではイスラエル・ロビーの重みが増していた。皮肉にも、アラブ民族主義とイスラエルの緩衝地帯としてのヨルダンの価値が認められたのである(Hupp[2014])。

第三次中東戦争でのアラブ諸国軍敗北によって、ヨルダン国内のアラブ民族主義勢力は弱体化し、代わってパレスチナ解放勢力が台頭した。ヨルダン川西岸地区はイスラエルの占領下に入り、ヨルダンには約60万人の戦争難民とパレスチナ解放機構(PLO)をはじめとする諸組織、そして約2万人のパレスチナ・ゲリラが流入した。パレスチナ・ゲリラはヨルダン国内秩序の攪乱要因となり、市民生活や観光産業に深刻な打撃を与え始めた。1967年、ヨルダン政府は戒厳令を敷き、パレスチナ人の集会を禁止した。1970年9月、急進的なパレスチナ抵抗勢力がアンマン郊外を舞台に連続ハイジャック事件を起こすと、フサイン国王は全土に再び戒厳令を敷き、軍に国内各地のパレスチナ人拠点攻撃を命じた。

戒厳令は実質的に1989年まで続き(正式解除は1991年)、あらゆる政治活動が当局からの厳しい規制・監視を受け続けた。この間、多くの政治活動家が規制の対象外だったヨルダン・ムスリム同胞団と職能組合に加わったことで、これらの組織は本来の活動に加え、政治活動家の受け皿としても成長した。

ヨルダン政府はパレスチナ難民に対し市民権の付与を始め、寛容な措置をとってきた。政府はヨルダン川西岸地区の領有権とパレスチナ難民の同化政策に望みをつないでいたが、1974年のラバト(モロッコ)でのアラブ首脳会談でPLOによるパレスチナ代表権が認められたうえ、ヨルダン国内およびイスラエル占領下のパレスチナ難民の多くはPLOを支持していた。内外でヨルダン川西岸地区の統治を否定された格好になったフサイン国王は、1988年に同地の放棄を宣言、40年にわたるヨルダンの西岸併合は終了した。この結果、西岸という「国家内国家」をさらに他国に占領されるという矛盾は解消されたが、他方、西岸の行方を不安視したヨルダン国内のパレスチナ系実業家・市民が資本を国外に移動させた結果、ヨルダンは深刻な外貨不足に陥った。

財政危機打開のため、政府は国際通貨基金(IMF)の構造調整プログラム管理下に入り、経済の自由化を進めた。この政策は物価高騰を招き、1989年に各地で反政府運動が発生した。政府が用意した解決策は、限定的な民主化の容認だった。同年に実施された総選挙(下院選挙)では、比較的当選確率の高い投票方式(大選挙区複数投票制)が導入されたうえ、1957年以来の政党禁止措置も事実上解除された。選挙戦では戒厳令下に勢力を増していたヨルダン・ムスリム同胞団が躍進し、また監視を解かれたアラブ民族主義勢力も票を伸ばした。

湾岸危機・戦争後、いわゆる中東和平プロセスが始動し、ヨルダンは米国の仲介でイスラエルとの和平交渉を進め、1994年に二国間平和条約に調印した。この結果、イスラエルの軍事的脅威はほぼ消滅し、和平実現を高く評価した米国からの援助は金額・分野ともに飛躍的に拡大した。しかし後述するように、和平交渉期間に国内の反対論を押さえるため政府が強引な法改正を行った結果、1989年以降の民主化機運は停滞した。また肝心の和平の効果も、パレスチナ・イスラエルの和平交渉が頓挫したことで大いに損なわれた。

フサイン国王期は、ヨルダン国境を超えて展開するアラブ民族主義、シオニズム、パレスチナ抵抗運動からの体制防衛に資源を投入した時代だった。ヨルダン単独で対処できない場合、フサイン国王は相手を選ばず「もっとも強い勢力への迎合」を選択した。ただし、王制そのものへの脅威(アラブ民族主義、急進的パレスチナ抵抗運動、共産主義)には激しく抵抗した。フサイン国王期のヨルダンは、地域での孤立や恥辱に耐えながら、王制の支持基盤拡大と国内秩序という堅実な成果を求めたといえよう。

アブドゥッラー2世国王の時代(1999年~)

1999年のフサイン国王急逝を受けて、当時37歳のアブドゥッラー2世が即位した。新国王の施政方針は、㈠経済改革(小さな政府、莫大な財政赤字の削減、雇用確保)、㈡国際主義(全方位外交、中東和平への積極的関与)、㈢国益優先(ヨルダン第一主義)、が柱である(吉川[2014])。なかでも経済改革は、国王自身が最優先課題である旨明言している(King Abdullah of Jordan 2011)。フサイン国王期の末期にも、ある程度の経済開放が始まっていたが、新国王は米国との自由貿易協定、アカバをはじめとする経済特区の開発と外資誘致、公共セクター改革など、新自由主義的な方向に大きく舵を切った。また国王は早くから情報産業の振興にも努めており、そのためヨルダンではIT環境がアラブ諸国のなかでも比較的自由である。

21世紀に入り、地域全体におけるテロ組織などの非国家主体による脅威の拡大を受けて、アブドゥッラー2世政権は治安対策や国際安全保障協力に力を入れるようになった。2001年の9・11事件以降は、米国の「テロとの戦い」を支持してきた。2005年にはヨルダンがテロの標的になったため(アンマン同時爆破事件)、治安対策のレベルが引き上げられ、その影響はテロと直接関係のない集会・結社やメディアへの規制にまでおよんだ。

パレスチナ問題については、アブドゥッラー2世はヨルダン川西岸地区とガザ地区の独立を全面的に支持する一方、国内に拠点を置くパレスチナ解放勢力には否定的である。その姿勢は、即位からまもなくハマース関係者を国外追放したことにも表れているし、第2次インティファーダ(2000年)の際には国内への影響拡大を警戒して総選挙を2度延期している。

アブドゥッラー2世自身が経済自由化を推進していることもあり、パレスチナ系を含む新興実業家層が国王の権力サークルにおいて台頭するようになった(Schlumberger and Bank[2004]、図表5-3)。ヨルダン・ムスリム同胞団は、対イスラエル和平交渉が行われるようになった頃から政府と距離を置いていたが、アブドゥッラー2世の治世に入ってからは、政策において両者が歩み寄る材料はほとんど見当たらなくなった。現国王の政策路線(小さな政府、中東和平、国益優先)に同胞団は批判的な立場であるうえ、アンマン同時爆破事件以降の言論統制は、ますます同胞団の態度を硬化させた。

アブドゥッラー2世は、国家統一のシンボルとしての王室イメージ強化をめざしている。例えば、国王は自らの特異な出自(第1節参照)を巧みに使い分けている。国王が長い欧米生活で培った国際感覚は、旺盛な外遊、海外メディアへの出演、国際会議への参加を通じて、近代的な国家であることを演出するのに役立っている。一方、国内向けには、例えばベドウィンの衣装を着た伝統的リーダーとしてのイメージ作りに務めている。国王以外でも、ラーニア妃は文化外交の推進役を担い、それ以外の王族も、何らかのかたちでのヨルダン社会を体現することが求められる(Dessouki and Abul Kheir[2008])。

三代にわたるヨルダン国王の政策には、同国の置かれた歴史的な立場がよく映し出されている。アブドゥッラー1世、フサイン国王は、脆弱な王国存続のために、欧米諸国だけでなく宿敵であるイスラエル、アラブ諸国の首脳とも個人的な関係を築くために奔走した。即位と同時に莫大な財政赤字を継承したアブドゥッラー2世は、その風貌に加え、大胆な経済改革を進めていることもあり現代的な君主のイメージが強いが、実は先々代、先代国王の政策に忠実な側面も持っている。

第3節 実像への接近

ここまで概観したように、ヨルダン史は内外に不安を抱えた王制が政治危機を乗り越える過程の繰り返しであり、その度に政府は身の丈に合った改革を実行してきた。やや踏み込んだ言い方をすれば、「アラブの春」以前に、ヨルダンの王制はある程度の基礎体力を備えていたと言えよう。以上の議論を踏まえ、再び第1節の問題意識に戻ってみよう。ここでは、第1節で紹介した虚像を問い直し、可能な限り実像に迫る作業を行う。

ハーシム家支配

ヨルダン政治の特徴は、国民の政治参加に一定の制限が設けられる権威主義体制と、トランスヨルダン時代に築いた国家・社会関係を柱としつつも少数派の権利を保障する政治的多元主義である。権力関係を簡単に説明すると、国王と国王の指名する首相が政策の骨格を作り、これを内閣(閣僚は首相が指名)と行政機関が具体的な政策として実行する。国民議会と総称される立法府は、上下院の二院で構成される。ただし上院は、閣僚経験者や軍・政府高官など国家に貢献した名士で構成される事実上の政府諮問機関である。上院の議員はすべて国王指名で、その構成には中・長期的な国王の意向が反映されており、政府に批判的な人物が指名されることもある。これに対し、下院はすべての議員が国民の秘密投票で選ばれるため、ヨルダンの民意を知るうえでも貴重な存在である。閣僚がすべて行政府側で選ばれていることにも明らかなように、現行制度は行政府に有利である。

ヨルダンの権威主義をもっとも特徴づけるものは、国王に決定権を集中させながらも、国内社会の多元性に配慮した巧妙な統治のしくみである。1952年に公布された現行のヨルダン憲法によれば、行政権は国王に属し、閣僚とともに行使される(第26条)。国王は単独で首相を任罷でき(第35条)、首相は他の閣僚を指名し組閣を行う。国王が首相を指名する際には、公開の委任状に国家が抱える課題、そして必要な改革が示される。つまりヨルダンの内閣は議院内閣制のもとでの内閣とは異なり、特命政権としての性格が強く、短期間での内閣交代(復権も多い)は日常茶飯事に行われる(2)。第1節で触れたように、2011年民主化運動以降は、一見すると改革の成果を出せない内閣が立て続けに辞職しているように見えるが、むしろ政局に応じて適任と思われる首相に担当させていると見る方が正しい。フサイン国王時代から定着しているこの方法には、最高権力者である国王にかかる負荷を軽減できるという利点もあることを指摘しておきたい。

国民議会に責任を負わないヨルダンの内閣は、閉会中に例外的に内閣が立法権を持つことを認める「暫定法」という特権を保有している。暫定法は歴代内閣が政策をめぐって立法府と対立した際の切り札であり、濫用された例も少なくない。例えば、対イスラエル和平交渉が大詰めを迎えた1993年、野党とメディアが大々的な和平反対キャンペーンを展開したため、国民議会の審議が進まなかった。そこで政府は国民議会閉会中を狙い、メディア活動を規制する暫定法を成立させた(3)。さらに任期満了で下院が解散すると、やはり暫定法で選挙法を改正し、従来の大選挙区複数投票制を単記制(大選挙区単票制)に変更した。新制度は小政党に不利であるため、この直後に実施された1993年総選挙で野党は議席を大幅に減らし、政府寄りの地方名士が大量当選した。翌年、下院議員の多数が和平を支持し、条約は成立した。ただし、後述するように2011年民主化運動以降は下院の独立性がかなり高まったため、今日では暫定法による政府の強権行使には陰りが見られる。

1989年以降のヨルダンでは基本的に反政府勢力による公的な政治参加を排除していないため、急進派を除く大半の野党は比較的自由な政治活動を行っている。下院選挙区は、通常の大選挙区に加え、少数派枠が設けられている(4)。これは建国時からの少数派であるキリスト教徒やチェルケス人そしてベドウィンへの配慮によるものであるが、この配分の偏りが、しばしば1票の格差(アンマンやザルカーといった大都市からの選出議席が少ない)や不自然な選挙区の設定(いわゆるゲリマンダリング)として批判されている。とはいえ、現行制度の最大の受益者であるトランスヨルダン人にとって、都市部の議席数増加や政党との競争は好ましくないのも事実であり、選挙区問題への対応は遅れがちである。

このような背景を反映して、「アラブの春」がヨルダンに波及した2011年以降は選挙法改正が争点の一つとなった。当時の内閣は「国民対話委員会」を設立し、協力を拒否したヨルダン・ムスリム同胞団などを除く大半の野党勢力を委員会に参加させたうえで、選挙法を大幅改正した。この結果、改正後初の選挙となる2013年総選挙では、議席数の増加や選挙区再編、政党結成要件の緩和、比例代表制の部分的導入が実現した。実際の選挙では、新制度導入に伴う混乱は見られなかった(投票率は56.7%)。また、新たに設置された独立選挙委員会は選挙違反行為への処置や情報公開、候補者間の紛争処理など、有効に機能したと言える。選挙結果については、選挙区で部族・名望家層が従来通りの強みを発揮する一方、9つの政党と52の団体が参入した比例区では、ヨルダン・ムスリム同胞団と一線を画した、イスラーム主義政党のイスラーム・ワサト党が、これまで当選実績がなかったにもかかわらず躍進した。

こうした公的な政治の舞台装置における利害の調整に加え、権威主義体制の維持に不可欠な暴力装置(軍・警察)についても説明しておきたい。ヨルダンの歴代国王は、忠誠心の高い軍の育成に熱心だった。現在も軍の中心はトランスヨルダン人である。ヨルダン国王は軍最高司令官であり、アブドゥッラー2世も空軍出身である。ヨルダン軍は発足当初に警察・入国管理を兼務していたこともあって、国家機構のなかで最大の影響力を有している。国防の要を軍とすれば、国内秩序の要は総合情報庁である。総合情報庁は対外情報部門であり、国内の不穏な活動を監視する秘密警察でもある。ここでも軍の影響力は大きく、総合情報庁の長官は、すべて軍の将官が務める。

ここで、第1節で紹介したハーシム家支配という虚像についてまとめておこう。今日のヨルダンは権威主義体制であるが、公的な政治空間においては一定程度の競争性と非排除性を保証しており、国王とその側近たちもさまざまな社会勢力による政治参加を奨励してきたと言える。

なぜ2011年民主化運動は失敗したのか

ここで、市民レベルの政治に目を移してみよう。2011年以降、行政府・立法府間の対立は平和的に調停(調整)されたが、街頭レベルの民主化・反政府運動はどのように収束したのであろうか。

「アラブの春」初期に各国で注目されたインターネットを使った民主化運動が誇張された現象だったことは次第に明らかになっているが、ヨルダンにおける「ハッシュタグ抵抗」(Lynch[2012])と呼ばれるインターネット短文投稿サービスなどを利用した運動は、一貫して低調だった。そもそもアラブ諸国のなかでも比較的IT環境が自由だったヨルダンではネット上の民主化運動に新味がなかったうえ、「匿名」の活動家による動員に応じる人間も少なかったからである。ヨルダン政府も、ネット上での運動に目立った介入をしていない。

ヨルダンの市民運動と政府の関係を理解するうえで参考になるのは、職能組合のケースであろう。職能組合は戒厳令・政党禁止時代に活動家を受け入れてきた過去があるため、全体的に政治志向が強い。実際、職能組合は2011年民主化運動の一角となったため、政府は主要な職能組合を政府改革に招き入れた。もともと批判勢力を含め公的な政治参加の容認はヨルダン政治の特徴であるが、2011年以降、政府はいっそう柔軟な対話姿勢を見せている。例えば、政府は強力な政府批判勢力だった教員組合を公認し、団結権を認めることで(もっとも公認後は、頻発する教員ストライキに苦しんだが)10万人を超える教員の反政府運動参加に歯止めをかけた(吉川[2014])。

また、ヨルダン・ムスリム同胞団の動向も興味深い。ヨルダン独立当時にエジプトから伝わった同胞団運動は、もともとハーシム家体制の擁護者だったが、対イスラエル和平交渉が本格化すると、政府との関係を悪化させた(Kikkawa[2012])。同胞団の動員力の源は、慈善団体のイスラーム協会をはじめ150を超える傘下団体を通じた人的ネットワークと集金力にある。ところが2011年の民主化運動では同胞団が政府に求めた高いハードル(速やかな、議院内閣制への移行)が裏目に出て、しかも共闘していた組合の多くが政府に懐柔されてしまった。

ここまでの議論をまとめると、2011年民主化運動の最大の弱点は、「民主化後のヨルダン像」すなわち民主化のメリットを十分に提示できなかったことにある。例えば同胞団をはじめとする民主化勢力は、真の社会問題(財政危機、雇用、パレスチナ、地域安全保障)における代替策、王室の新たな役割を用意できなかった。また、周辺諸国の民主化運動の「負の成果」が早い段階で明らかになったことも、ヨルダンの民主化運動にとってマイナスに作用した。発足したばかりのエジプトとチュニジアの民主的政権は迷走を繰り返し、シリア、イエメン、イラク、リビアでの武力紛争の激化や避難民を目の当たりにした市民に、大々的な国内民主化の必要性をアピールするのは至難の業だった。

国内分裂の現実

ヨルダンの社会集団のなかでも、パレスチナ系の位置づけは複雑である。今もなお1970年の内戦やヨルダン川西岸地区切り離し当時の混乱の記憶が残るなか、パレスチナ系の動向を警戒するトランスヨルダン人も少なくないし、公務員採用でパレスチナ系が不利という指摘もある。つまり、ヨルダンでパレスチナ系が厚遇されているかと言えばイエスで、冷遇されているかと言えば、これもまたイエスである。また、政治学で言うところの社会的亀裂が先鋭化しやすい現状は、国家にとって政治介入を容易にさせるという「利点」にもなり得る。

ただし、こうした議論でしばしば無視されがちなのは、パレスチナ系の社会的背景(1948年、67年の戦争で発生した難民、ガザ地区からの難民)を一くくりにできない事実である(錦田[2010]を参照)。トランスヨルダン時代に移民(難民ではない)したパレスチナ系の多くはすでに名士の仲間入りをしており、元難民でもヨルダン国籍取得の後にアラブ湾岸諸国のビジネスで成功した者も少なくない。その一方で、ヨルダン国内の難民キャンプでパレスチナ人アイデンティティを守り続ける者、ヨルダン国民として故地の解放運動を支援する者も多い。つまり、ヨルダンでパレスチナ系が厚遇されているかと言えばイエスで、冷遇されているかと言えば、これもまたイエスである。西岸に隣接するヨルダンでは、パレスチナ問題解決に向けた熱意は市民レベルでも強いが、その濃淡には個人差があると言うべきであろう。

国際支援の源泉

前節で紹介したようにヨルダンはアラブ民族主義全盛期に地域で孤立した経緯があり、体制存続のために米英やアラブ湾岸諸国との関係を強化した。この路線は、湾岸危機・戦争の例を除いて一貫している。また中東和平プロセスが始まると、ヨルダンはアラブ諸国、イスラエル、欧米諸国などの紛争当事国や関係各国の仲介役として活路を見出そうとした。ヨルダンの役割は一定の評価を獲得し、ドナーの数と援助額は拡大した。またヨルダン川西岸地区とガザ地区の実効支配がファタハとハマースに二分されて以降、ヨルダン政府は、和平推進派で親欧米のファタハを支援している。和平のまとめ役である米国にとって、ヨルダンはアラブ諸国・イスラエル間の緩衝地帯にして、エジプト、サウジアラビアと並ぶ安定したパートナーである。ゆえに米国の対ヨルダン支援は、イスラエルとの和平以降突出している。ヨルダンは米国際開発庁(USAID)による被援助国トップ10の常連であり、分野も開発(保健、水資源、農業)から軍事、民主化支援にまでおよんでいる。

皮肉にも、「アラブの春」以降の地域混乱は、ヨルダン経済への重圧になると同時に、新たな援助の根拠にもなった。例えば、エジプトとヨルダンを結ぶガス・パイプラインがシナイ半島のイスラーム過激派によってたびたび破壊された結果、ヨルダンの燃料・電力調達コストは膨れ上がった。またヨルダンの貴重な外貨収入源である観光産業が停滞した他、海外からの直接投資も減少した。これらはすべて、2012年にIMFが実施したヨルダン向けスタンドバイ融資(20億6000万米ドル)の根拠となったのである(IMF[2012])。

喫緊の問題は、周辺国から殺到する避難民の流れが読めないことである。在ヨルダン・シリア避難民の数は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)登録済み避難民が58万人で、未登録の者を含めると200万人に達したとさえ言われている。これは、パレスチナ難民を凌駕する数である。避難民のなかにはシリアでの紛争の長期化を見越してヨルダンで就職・起業する者も増えている(5)。シリア人の影で目立たないが、イラク戦争以降ヨルダンに避難したイラク人(約40万人、ヨルダン国籍に変更した者も少なくない)、さらに少数であるがマグリブ(北アフリカ)地域からの避難民もヨルダンを離れる気配はない。そもそも、本稿執筆時点で、ヨルダンと国境を接する国で混乱が生じていないのはサウジアラビアのみである。逆に言えば、ヨルダンが避難民の防波堤役を引き受けるがゆえに、世界最大の産油国の混乱が予防されているとも解釈できる。中東和平の維持に加え、ここにも国際社会による継続的なヨルダン支援のコンセンサス(ヨルダンを支援せざるを得ない状況)が存在するのである。

おわりに:実利的な緩衝国家のジレンマ

2014年6月にイラク第2の都市モスルが制圧されて以降、国際メディアにおけるイスラーム国脅威論はピークに達しており、欧米の軍事介入も検討されている。はたしてヨルダンは今回も危機をやり過ごせるのだろうか。現時点での先行きは不透明である。

この章を終えるにあたって、ヨルダンという国家の最大の特徴である緩衝国家問題を中心にまとめておきたい。緩衝国家ヨルダンは、地域覇権国家や修正主義運動の圧力をかわしながら国家の生存と強化をめざし、生き残った。その過程で完成したヨルダンの政治体制は王制の維持のみならず、多元的な社会のバランスに配慮した柔軟かつ堅牢な機能をも備えていた。現在もヨルダンは権威主義体制ではあるが、これまで政治決定の大半が法的な手続きを経て実施された点は重要である。つまり、社会的亀裂が内在するヨルダンでは多少の不公平や紛争は避けられないテーマであるが、それらを曲がりなりにも法の枠内に収めて、既存の「政治内」で議論を続けてきた事実(制止できない場合は、力で抑止してきたが)は、ヨルダンの秩序の今後を考察するうえで大きなヒントになると言えよう。そして、そうした秩序の担い手は、今のところハーシム家王制以外に考えられない。

現下の地域変動は、周辺大国の溶解と再編の可能性という、少なくともヨルダンにとって未知の領域にシフトする可能性を秘めている。ヨルダンが緩衝国家である限り、難民や避難民の流入を独自の判断で阻止することは難しい。国力の限界はもとより、ヨルダンを手厚く支援する「国際社会」もそうした状況を望まないからである。とはいえ、避難民受け入れは飽和状態にある。ヨルダン政府はシリア避難民を難民ではなく、あくまでも一時的避難民とみなしているが、現状で早期帰還の目途は立っておらず、避難民問題はもともと脆弱なヨルダン経済に深刻な悪影響を与えつつある。急速な人口増加によってアンマンの地価・賃貸料は跳ね上がり、労働市場の競争は激化しているが、かつてのパレスチナ難民受け入れ同様、ヨルダン政府は引くことも進むこともできない状態にある。

他方、9・11事件やイラク戦争後の混乱を経て、ヨルダンは国際テロ組織などの台頭に備えた長期的な安全保障改革・国際協力を進めてきた。国際テロ包囲網への参加によって、その中核を担う米軍とヨルダン軍の紐帯はいっそう強力になった。常識的に緩衝国家があくまで受動的かつ一時的な国家のかたちに過ぎないことを考えれば、周辺国の弱体化とヨルダンの防衛力強化は、同国の自立性を高めようとするアブドゥッラー2世治下のヨルダンにとって望ましい流れといえる。また「アラブの春」による民主化ドミノの幻想が打ち砕かれた今日、東アラブ地域の変動の結果を粛々と受け入れるヨルダンは「国際社会」にとってますます貴重な存在となり、結果的に同国への援助も手厚くなった。こう考えてみると、ヨルダンは昔も今も実利的な緩衝国家であるといえよう。

しかし、ヨルダンが緩衝国家から卒業して地域の要に成長するには、現下の地域情勢はあまりにも無秩序であるし、何より国力が不足している。結果として、ヨルダンはイスラーム国、あるいはその次に現われるかもしれない武装集団や犯罪組織を抑止しつつ、切れ目なく流入する避難民のみをフィルターにかけて国内に受け入れるという、新たなジレンマに直面することになる。だとすれば、本章で提示したヨルダンの実像イメージも、今後新たな虚像となる可能性がないとは言い切れないのである。

注

(1)大半のアラブ君主制国家が王族・首長家の同族支配であるのに対し、ヨルダンでは国王の個人支配である点も大きな違いである。恐らく、非産油・立憲君主制アラブ国家としてヨルダンとの比較に耐える唯一の例は、モロッコであろう。Joffé[2014]を参照。

(2)独立以降、ヨルダンでは60回以上の内閣交代が行われている。このうち、国王と首相の深刻な政治対立を伴った交代の唯一の例は、1957年のナーブルスィー退陣だった。

(3)1990年代初頭のヨルダンでは、報道の自由が拡大し、一時は30社以上の新聞・週刊紙が存在した。政府にとって、1993年の暫定法は「行き過ぎた自由化」の見直しでもあった(Lynch[1999])。

(4)ヨルダンの選挙制度の歴史的変遷については北澤[2011]が詳しい。

(5)筆者によるヨルダン・パレスチナ開発庁への聞き取り調査。2014年9月。