青山 弘之 編

横田 貴之・髙岡 豊・山尾 大・末近 浩太・吉川 卓郎・錦田 愛子

本稿は、2014年12月18日に岩波書店より出版された『「アラブの心臓」に何が起きているのか:現代中東の実像』(ISBN:9784000220842、体裁:四六 ・ 並製 ・ カバー ・ 242頁)の内容を一部改訂し、HTMLに変換した復刻版である。

目次

-

- 序章 「混沌のドミノ」に喘ぐ「アラブの心臓」 (青山弘之)

- 第1章 エジプト:二つの「革命」がもたらした虚像の再考 (横田貴之)

- 第2章 シリア:「真の戦争状態」が必要とする「独裁」政権 (髙岡豊)

- 第3章 イラク:民主化の蹉跌と宗派対立という亡霊 (山尾大)

- 第4章 レバノン:「決めない政治」が支える脆い自由と平和 (末近浩太)

- 第5章 ヨルダン:紛争の被害者か、受益者か (吉川卓郎)

- 第6章 パレスチナ:ハマース否定が導いた政治的混乱 (錦田愛子)

- 終章 中東政治の実像に迫るために (青山弘之)

- 文献リスト

第4章 レバノン:「決めない政治」が支える脆い自由と平和

末近 浩太

はじめに:レバノンの自由と平和の成り立ちを考える

レバノンの首都ベイルート。かつて「中東のパリ」と呼ばれたこの美しい港町には、地中海に沈む夕日を望む高層マンションがひしめき合い、欧米の高級ブランドのブティックや色とりどりの料理や酒を提供する豪奢なレストランが立ち並ぶ。美しい地中海のビーチと峻厳なレバノン山地のゲレンデを同日で堪能できるリゾートの街でもあり、自由な言論活動が保証された中東随一の文化の中心地でもある。

このコスモポリタンなベイルートの姿が象徴するのは、レバノンという小国——岐阜県とほぼ同じ面積——が享受してきた自由であり、長年にわたって強権的な政治が続いてきた「アラブの心臓」の諸国のなかでもひときわ異彩を放っている。

その自由を採点した「通知表」を見てみよう。米国のNGOフリーダムハウスは、世界193の国と地域の政治的・市民的な「自由度」を毎年点数化し、「自由」、「部分的自由」、「不自由」の三つのカテゴリーに分けている。その2014年度の報告書によれば、「アラブの心臓」の諸国のなかで、レバノンは唯一「部分的自由」の評価を与えられており、他の諸国はすべて「不自由」に分類されている(フリーダムハウス・ホームページ(http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.U-NUJFZR4Vo)。確かに、レバノンでは定期的に選挙が実施されており、その結果にしたがった政権交代も起こっている。また、2010年末からの「アラブの春」では、民主化や政治改革を求める市民によるデモがほとんど起こらなかった。これらのことは、レバノンの市民が民主主義に基づく自由な政治を享受していることを示唆している。

しかし、である。報道を通して目や耳に入ってくるレバノンは、戦争、紛争、テロ、難民といった政情不安に関するものばかりである。よく知られているのは、15年間にもおよんだレバノン内戦(1975~90年)であろう。内戦が終結した後も、レバノンは平和を確立しているとは言い難い。政治家や有力者を狙ったテロや暗殺事件が絶えず、一般市民どうしの武力衝突、組織犯罪グループやアル=カーイダ系武装集団による襲撃事件も起こっている。

また、レバノンでは、歴史的に周辺諸国の紛争からの影響を受けることで、幾度となく平和が損なわれてきた。そうした紛争の代表格がパレスチナ問題であり、22年もの間、国土の1割以上を占める南部一帯がイスラエルによる占領下に置かれ続け、今日までに少なくとも5度の軍事侵攻を受けてきた。2006年のイスラエル軍による陸海空からの全面攻撃は、レバノンの国民の実に4人に1人が避難民となる未曾有の危機をもたらした。

さらに、近年では、報じられることはほとんどないが、2011年からのシリアの紛争が波及するかたちで国内治安の悪化が進んでおり、国境地帯ではシリアから流入した武装集団と軍・治安部隊との間の激しい戦闘が続いている。

このように、レバノンは、国内の政治対立と国外の紛争の波及および諸外国による介入という、いわば内憂外患の状態に置かれることで、平和が脅かされ続けている。

自由を謳歌するレバノン、平和を確立できていないレバノン。どちらが虚像で、どちらが実像なのか、それを問うことが本章の目的ではない。実際には、どちらもが今日のレバノンの姿に他ならない(1)。むしろ、ここでの関心は、なぜ、どのようにして、このようないびつな状況が生まれ、また、維持されているのか、にある。つまり、本章の目的は、なぜ、レバノンは政治的な内憂外患を抱え続けているにもかかわらず、イラクやシリアのように「大崩れ」しないのか、という問いに答えることである。以下、自由と平和の二つをキーワードに論じてみたい。

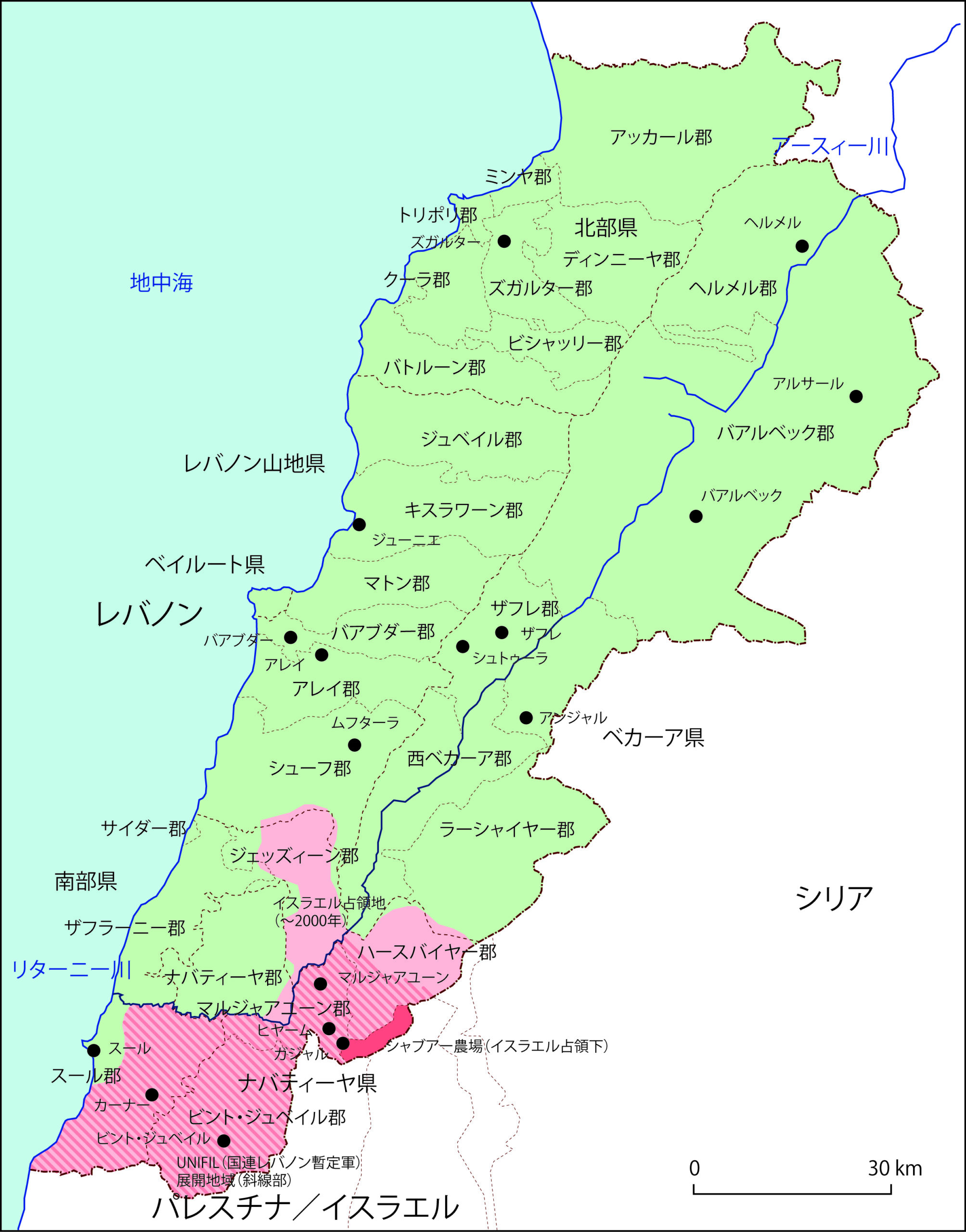

図表4-1 レバノン地図

第1節 宗派制度の光と影

レバノンは、「アラブの心臓」のなか、広くは中東のなかでも、とくに多種多様な宗教・宗派が混在している国である。レバノンは、どのようにしてこの複雑な社会に自由と平和を確立させようとし、また、どのような課題や問題に直面したのであろうか。本節では、まず、レバノン政治のしくみと歴史を概観してみたい。

「中東のスイス」の自由と平和:第一共和制(1943~75年)

今日のレバノンの自由の起源は、20世紀初頭の同国の成立期にまで遡る。

レバノンは、第一次大戦後の西洋列強による旧オスマン帝国領の分割支配(委任統治)の際に、イスラーム教徒が人口のほとんどを占める中東において非イスラーム教徒が多数派となるように創られた国家である。この地には歴史的に多くのキリスト教徒が暮らしてきたが、彼らが人口の過半数を占めるように国境線が画定されたのである。その意味では、レバノンは、同じく中東における非イスラーム教徒(ユダヤ教徒)の国であるイスラエルと「双子」の存在である(小杉[1998: 172-176])。だが、イスラエルがユダヤ教徒を事実上の支配者としてきたのに対して、レバノンは異なる宗教・宗派の間の共存をめざした点において異なる。

レバノンは異なる宗教・宗派の間の共存をどのように実現してきたのだろうか。信仰を異にする人々の間の平等・公平を実現するための理念として、今日の世界のスタンダードとなっているのは世俗主義であろう。世俗主義に基づけば、政治は「皆のもの」(公的領域)、信仰は「個人のもの」(私的領域)とされる。そして、両者を法制度的に切り離すことで、一方がもう片方に介入することが制限される。これは、裏を返せば、信仰の自由を保証するしくみであり、信仰自体を否定するものではない。

レバノンの政治制度も、基本的にはこの世俗主義の理念に基づいている。ただし、宗派を制度化して政治を動かす単位とした点において、世界でも他に類を見ないものとなっている。

詳しく見てみよう。レバノンは、1943年の独立以来、17(1990年の憲法改正以降は18に拡大)の「公認宗派」を設定し、そのバランスのうえに国内体制を維持しようとしてきた。このしくみを「宗派制度」(al-Niẓām al-Ṭāʼifī)と呼ぶ。1943年の独立時にキリスト教マロン派とイスラーム教スンナ派の間で交わされた不文律「国民協約」を根拠に、政治的ポストや公職を宗派別の人口比に応じて配分する制度だった。仏委任統治下の1932年に行われたセンサス(人口調査)によれば、主要3宗派について見れば、総人口においてマロン派が28.8%、スンナ派が22.4%、シーア派が19.6%であり、キリスト教徒であるマロン派が人口面での最大宗派だった(Salamy[2014: 25])。

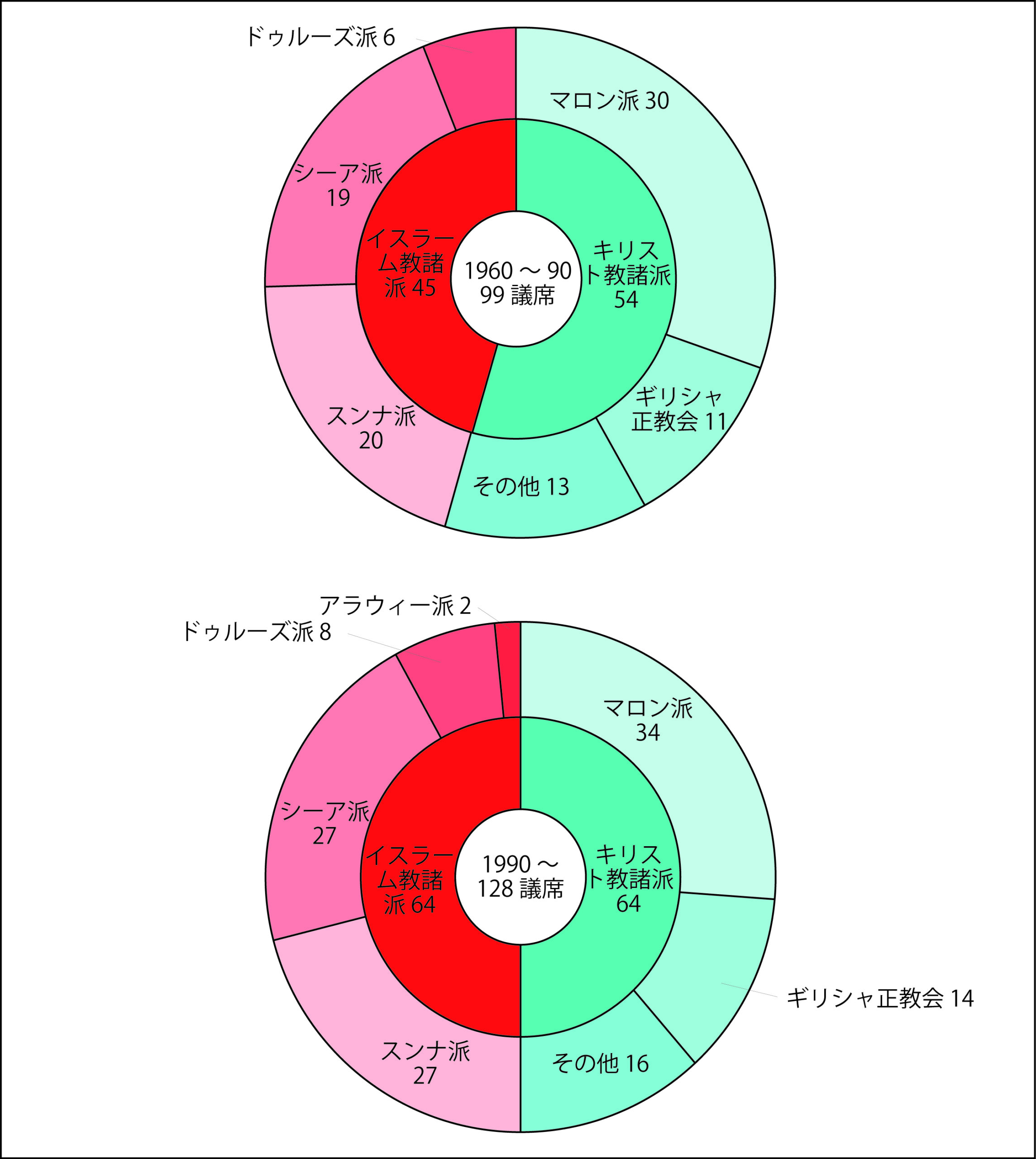

レバノンは議会制民主主義を採用したため、国民議会(国会)の議席も人口比に基づき各宗派に割り当てられた。その配分は1932年のセンサスに依拠し、90年に改正されるまでキリスト教各派とイスラーム教各派の議席数の配分は6対5とされた(図表4-2を参照)(2)。元首職などの重要な政治的ポストに関しては、大統領はマロン派、首相はスンナ派、国民議会議長はシーア派出身者が就任する慣例が生まれたが、実質的な権力という点から言えば、大統領と首相と比べて国民議会議長職は名誉職に過ぎなかった(Harris[2006: 129-137])。

ここで注目すべきは、この宗派制度においては、レバノン人は誰もが信仰の強弱にかかわらず必ずいずれかの宗派に属することになる、という点である。つまり、宗派は心の問題ではなく、社会的なステータスの問題であり、レバノン人は生まれながらにいずれかの宗派への帰属とそれに基づく政治的ポストや公職の配分などが決まっているということになる。その意味において、宗派制度は宗派をいわば利権集団に変えるものであると言える(末近[2002: 183-184])。

オランダの政治学者アーレンド・レイプハルトは、このレバノン特有の多宗教・宗派共存のしくみを多極共存型民主主義の好例として評価した(レイプハルト[1979: 189-191])。多極共存型民主主義とは、多数決型民主主義に対置される民主主義の一類型であり、政治の代表者・権力者や意思決定を採決に基づく多数決(数の論理)ではなく、合議による合意形成(話し合い)によって行う考え方・しくみである。多様な民族や宗教が存在する国では多数決型民主主義は馴染まない。数の論理に基づけば、最初から勝敗が明らかであり、その結果、少数派の声は常に等閑視されてしまうからである。

そうだとすれば、レバノンのような多宗教・宗派を抱えた国では数の論理ではなく合議による合意形成が重要となる。レバノンでは、いずれの宗派も単独で過半数を形成することができないため、誰もが少数派ということになる。その少数派の誰もが自らの意見を政治に反映できるように、宗派制度は整備された。つまり、宗派間の人口比に基づいてあらかじめ国家権力の配分を決めておくこと、すなわち政治学で言うところの権力分有(パワー・シェアリング)を推し進めることで、宗派間の利害関係を調整し、不毛な権力闘争を抑制しようとしたのである。

その結果、レバノンは、独裁や権威主義、戦争や紛争、軍事クーデタ、そして、それらに伴う社会開発や経済発展の停滞に彩られたアラブ諸国のなかで、唯一民主政治が花開いた国となり、その自由な政治と社会のもとで金融・サービス業を柱とする活発な経済活動が行われ、1950年代から1960年代にかけて「中東のスイス」と呼ばれるほどの急速な近代化と経済発展を遂げた。

制度による権力分有から武力による権力闘争へ:レバノン内戦(1975~90年)

しかし、レバノンの繁栄は長くは続かなかった。本章の冒頭で触れたように、15年間にもおよんだ凄惨なん愛せん(レバノン内戦)を経験することになった。内戦の勃発によって、宗派制度による多宗教・宗派の共存は完全に崩壊した。宗派や地域に根ざした無数の民兵組織が終わりのない戦闘を繰り広げ、それまでよき隣人だった市民どうしが殺し合った。首都ベイルートも戦場となり、美しい街並みは文字通り瓦礫の山と化していった。15年間の内戦は、12~15万人もの死者と100万人を超えるとも言われた避難民を出した。レバノンから自由も平和も失われた。

なぜ、内戦は起こったのだろうか。

内戦勃発の原因は、逆説的ながら、その宗派制度に求められる。先述のように、同制度は、宗派を単位にその人口比に応じて権力分有を推し進めることで、権力闘争の緩和を実現したものだった。逆に言えば、それが機能していた時には、各宗派は国家利権の配分を正当なものだと見ていたことになる。しかし、人口動態は時代とともに変化していくため、それに従い配分を調整しなければ、宗派間の公平性は維持できない。具体的には、イスラーム教徒の出生率はキリスト教徒よりも高く、その結果、独立から30年経った1970年代には人口面で前者が後者を上回っていた。にもかかわらず、キリスト教各派とイスラーム教各派の議席数の配分は6対5のままだった(Harris[2006: 83])。

そこで、公平性をめぐる見解に違いが生じた。キリスト教徒を中心に、イスラーム教徒の多くは、配分が人口比に対して不相応であるとの不満を持つようになった。他方、人口の増減にかかわらず、制度に従うことこそが公平であるという立場があった。この見解の違いは、宗派制度をめぐる改革派と現状維持派の対立となった。利権配分と利害調整を行ってきた宗派制度のあり方それ自体が争点となったのである。

ここで注意しなくてはならないのは、この対立を「宗派対立」や「宗派紛争」と呼ぶことの危うさである。先述のように、宗派制度では、宗派が利権集団としての意味を帯びている。そのため、いかなる政治的利害も利権配分をめぐる対立も、宗派の違いに沿って立ち現れる傾向が強い。だが、それは信仰の中身をめぐる戦いではなく、レバノン国内に限定された利権集団の間での争いである。つまり、宗派が紛争の単位となっているとしても、あくまでもレバノン内戦は、権力分有の破綻の末に生まれた権力闘争が暴力的に発露したものだった(Hanf[1993])。

では、なぜ、レバノン内戦は長期化したのか。

内戦長期化の原因を考える時に重要となるのは、国内だけではなく国外の権力闘争、すなわち国際政治の動向である。レバノンは、歴史的に国際政治の動静に敏感かつ脆弱な国家だった。欧州列強による国家創生に始まり、独立後もイスラエルやシリアといった国境を接した隣国だけではなく、フランスや米国といった欧米諸国の動向にも翻弄されてきた。

この問題を深刻化させたのが、レバノンに一貫した外交方針が欠如していたことである(Najem[2012: 100-102])。合議による合意形成が重視されるレバノンの意思決定において、外交は常に大きな難題だった。自国にとって、どの国が味方で、どの国が敵なのかという問いに対する答えが、宗派によって大きく異なっていたからである。フランスを例に挙げれば、キリスト教マロン派にとっては自らと同じキリスト教を奉じる国として親近感を抱く対象となる一方で、イスラーム教徒から見れば自国を植民地化した欧州列強の一つだった。その結果、レバノン国内の各宗派・地域に根ざした政党・政治家はそれぞれが異なる外国勢力を政治的、経済的、軍事的な庇護者(パトロン)とし、独自の外交ルートを開いていった。このことが、国内の権力闘争やその暴力化へとつながったのである。政治学者マイケル・カーは、多極共存型民主主義においては、権力分有にしても権力闘争にしても、国内政治と国際政治の連動が起こりやすいと論じている(Kerr[2005])。

レバノンにもっとも大きな混乱をもたらした国際政治の問題は、パレスチナ問題だった。1970年にパレスチナ解放機構(PLO)の部隊がレバノン南部地域に移駐したことで、宗派間のパワー・バランスを損ねることになった。さらに、イスラエルはそのPLOの掃討を理由にレバノンに大規模な軍事侵攻(1982~85年、レバノン戦争)を実施し、内戦で疲弊した国土をさらに荒廃させた。にしてもイスラエル軍にしても、レバノンではそれらを敵とみなすのか、味方とみなすのか、政党・政治家の間で見解の一致はなかった。それが、これらによる自国内への介入を許したものと捉えることができる。

「パクス・シリアーナ」:第二共和制(1990~2005年)

国内政治と国際政治が絡み合うことで泥沼化したレバノン内戦。それほど複雑な様相を呈したのだとすれば、それは、なぜ、終わることができたのだろうか。

内戦終結とその後のレバノン政治のあり方に大きな影響を及ぼしたのは、隣国のシリアだった。そこには、自由を犠牲にした平和が築かれた。詳しく見てみよう。

まず、内戦が終結に向かったのは、宗派制度の是非をめぐる国内対立がいったん決着にいたったためだった。1989年10月、諸外国の仲介で停戦合意「ターイフ合意」が結ばれた。同合意では、宗派制度を内戦の原因として断罪し、その廃絶をレバノンの国家目標とした。ただし、それはあくまでも漸進的に行うべきとされ、内戦後のレバノン政治は宗派制度の廃絶に向けた「移行期」と位置づけられた。そのため、宗派制度は修正を施すかたちで残存することになった。具体的には、人口動態の変化が勘案され、キリスト教各派とイスラーム教各派の議席数の配分を6対5から1対1の等比とされた(図表4-2を参照)。こうして、各地での戦闘は収束に向い、レバノンは平和を徐々に回復していった。

図表4-2 レバノンの公認18宗派の国民議会議席数

注:レバノンの公認宗派は、上記のほか、ギリシャ・カトリック、アッシリア正教会、アルメニア・カトリック、プロテスタント、カルディア正教会、ラテン教会、シリア教会、シリア・カトリック、コプト教会(1990年の憲法改正によって18番目の宗派として公認)、イスラーム教イスマーイール派、ユダヤ教からなる。

出所:末近[2013:79]。

この平和を確固たるものにしたのが、隣国シリアだった。シリアは国連に承認された「平和維持軍」として自国の軍をレバノン各地に展開し、圧倒的な軍事力で民兵組織どうしの戦闘を終結に導くことに貢献した。そして、このことは、他の諸外国の介入や干渉の低下をもたらし、国内での権力闘争の暴力化や泥沼化を助長に歯止めをかけることとなった(Harris[2006: 279-313])。

だが、シリアは「権力の二元的構造」と呼ばれる実効支配のしくみを築き上げることで、レバノンから自由を奪った。「権力の二元的構造」は、「目に見える権力」と「隠された権力」という二つの権力から構成され、それぞれの担い手を「名目的権力装置」と「真の権力装置」と呼ぶことができる。「名目的権力装置」とはレバノン国家の統治機構を構成する大統領(府)、内閣(首相、閣僚)、国民議会(議長、議員)などの公的制度だった。しかし、これらの公的制度はシリアの実効支配という現実を隠蔽するものとしての色彩が強く、実際の政治を左右したのはシリアだった。レバノン政府の意思決定の多くは、シリアの大統領や政府・軍幹部という「真の権力装置」によって非公的に主導された。シリアによるこの「隠された権力」は、レバノンという主権国家の領域と制度的・法的枠組みとの両方を超越するかたちで行使された(青山・末近[2009: 序章])。

ただし、いくら自由が制限されたからといって、「権力の二元的構造」をシリアによる一方的なレバノンの抑圧と捉えることはできない。なぜならば、シリアがレバノンの各宗派・地域に根ざした政党・政治家の間の利害調整を担ったからである。いわばパワー・ブローカーとしての役割である。事実、レバノンでは内戦終結後も国内対立の火種が燻り続け、政党・政治家の間の合議による合意形成はたびたび不調に終わった。つまり、シリアは「隠された権力」を積極的に行使することで、政治対立の暴力化を阻止するだけではなく、結果的に「決められない政治」の蔓延を抑止したのである。それは、とりわけ政党・政治家の利害が表出しやすい大統領や首相・内閣の人事、それから国民議会選挙の際に行使された。こうしたなかで、レバノンのさまざまな政党・政治家がシリアとの関係を利用することで、自らの政治的発言力や影響力を拡大しようとした。

いずれにしても、シリアによる実効支配下に置かれた内戦後のレバノンでは、権力のあり方も政府の意思決定も同国に大きく委ねられるようになった。このことから、この時期のレバノンは、形式的には民主的な議会政治の体裁を持ちながら、シリアと一部の政党・政治家が独裁的な権力を行使していたという点において権威主義体制に分類できる。事実上の権威主義体制が誕生することで、レバノンは自由とひきかえに平和を回復したのである。このいびつなかたちの自由なき平和は、「パクス・シリアーナ」(シリアの支配下での平和)と呼ばれた(el-Husseini[2012])。

以上、宗派制度による権力分有、レバノン内戦という権力闘争、「パクス・シリアーナ」を歴史的に見てみると、今日のレバノンの政治的な内憂外患は、宗派制度が抱える構造的問題に端を発し、そして、国内政治と国際政治の連動のなかで歴史的に生み出されてきたことが分かる。

第2節 「杉の木革命」とその後の民主化の蹉跌

「パクス・シリアーナ」の15年目となった2005年初頭、ラフィーク・ハリーリー(以下R・ハリーリー)元首相(在職1992~98年、2000~04年)が、ベイルート中心部で何者かによって爆殺された。元首相は、1970年代から80年代にかけてサウジアラビアでの建設事業の成功で巨万の富を築いたビジネスマンであり、内戦で荒廃したレバノンの復興に多大なる貢献をしてきた大物政治家の1人だった。この事件を機に、レバノンは民主化の道を歩み出すことになる。本節では、その過程と帰結を見てみたい。

R・ハリーリー元首相暗殺がきっかけとなった民主化

R・ハリーリー元首相を殺したのは誰か。直ちに容疑が向けられたのが、事件の数ヶ月前から元首相との関係を悪化させていたシリアだった。シリアは、これを全面的に否定した。

真相が何にせよ、重要なのは、この暗殺事件がレバノン市民の反シリア感情の爆発の引き金となったことである(3)。レバノン国内では、事件を機に国民の間で反シリア感情が爆発し、ベイルートでは「主権、独立、民主主義、自由」をスローガンに事件の真相究明とシリアによるレバノン実効支配の終焉を求める100万人規模のデモが行われた。一方、国際社会は「推定有罪」のシリアへのバッシングを強めていった。国内外からの圧力に屈するかたちで、4月末までにシリアはレバノンに駐留していたシリア軍の無条件撤退を余儀なくされた。こうして、暗殺事件からわずか70日余りで、1990年から15年間続いたシリアによるレバノン実効支配は終わりを告げた。

この一連の政変を、レバノン国家のシンボルであるレバノン杉にちなんで、「杉の木革命」と呼ぶ(別名「独立インティファーダ」もしばしば用いられる)。その1ヶ月後には、第17期国民議会選挙が予定通り実施された。ここに、シリアによる「権力の二元的構造」を特徴とする権威主義体制は終わりを告げ、レバノンは名実ともに民主化への道を歩み出した。内戦の終結と「パクス・シリアーナ」を経て、ようやく失われた自由を取り戻したのである。

ところが、この選挙を経て発足したフアード・スィニューラを首相とする新内閣(2005~09年)は、これまでのレバノン政治では見られることのなかった新しい事態に直面し、まもなく執政を司ることができなくなった。その新しい事態とは、話し合いによって合意形成をめざす多極共存型民主主義において、数の論理に基づく多数決型民主主義が行われたことである。具体的には、あらゆる政党・政治家とその支持者たちが親シリア派と反シリア派に二分され、両者の間の権力闘争が巻き起こった。話し合いではなく数の論理による政治が顕在化したことで、国民議会や内閣での人事や政策決定が困難になった。

では、なぜ、シリアとの関係が、レバノンを二分するような問題となったのだろうか。それは、「パクス・シリアーナ」の終焉後も、シリアとの関係が自らの利益に直結している政党・政治家が依然として存在していたからである。誰もが少数派である多極共存型民主主義においては、いかなる政党・政治家も権力を拡大するためには、他の宗派・地域に基盤を置く政党・政治家との同盟を通して多数派を形成するか、もしくは国外勢力を庇護者として政治的・経済的(内戦期においては軍事的)支援を受けることでライバルたちを圧倒するしかない。

そうだとすれば、2005年の「杉の木革命」は、国内の政党・政治家の間の勢力図を大きく変える事件だったことになる。同「革命」を主導した反シリア派が台頭し、反対にそれまでシリアを庇護者として権勢を振るってきた親シリア派は発言力を低下させた。シリアとの関係は、単なる外交政策上の政策課題(アジェンダ)ではなく、レバノンにおいて誰が権力を握るのかという問題に直結していた。

つまり、「杉の木革命」が取り戻した自由は、レバノンを民主化させた一方で、その民主的な制度のなかでの権力闘争を引き起こしたのである(安武[2011])。

政治対立が引き起こした「制度内」政治の麻痺

親シリア派と反シリア派の形成と両者の間の対立は、多極共存型民主主義の生命線である合議による合意形成を破綻させていった。親シリア派の筆頭は、シーア派イスラーム主義組織・政党ヒズブッラー(神の党)だった。ヒズブッラーは、1980年代初頭の結成以来、シリアからの支援を受けていた。他方、シリアにとってヒズブッラーは、仇敵イスラエルとの戦いにおける共闘者であり、またレバノン実効支配のための橋頭堡だった。ヒズブッラーは、R・ハリーリー元首相暗殺事件を契機に噴出した反シリア感情の高まりを受けて、国内の親シリアの政党・政治家とともに政党連合(3月8日勢力)を結成し、「杉の木革命」に対する「反革命」をめざした。反シリアを掲げる政党連合(3月14日勢力)への権力集中を牽制し、自らに不利な政治環境との出現を阻止しようとした。

また、シリアによる実効支配の終焉が生み出した権力の空白は、諸外国によるレバノンへの関与・干渉をも助長し、そのことが親シリア派と反シリア派の対立をいっそう激化させることとなった。シリアとイランが前者による勢力拡大を陰に陽に支持し、一方、フランス、サウジアラビア、エジプト、アラブ連盟は後者を支援した。

こうして、「杉の木革命」後のレバノン政治においては、あらゆる政策課題が反シリア/親シリアの立場へと回収されていき、政党・政治家による非妥協的な政治姿勢が蔓延していった。国民議会では、法案が可決できないどころか、議員のボイコットによって審議自体が空転した。他方、内閣は閣僚人事をめぐる対立により発足すらできないという事態に陥った。レバノンでは「宗派は組閣において公正に代表される」(第95条)という憲法規定に従い、組閣は選挙の勝敗、与野党の区別、政策の相違にかかわらず、原則的に国内のあらゆる政党・政治家の合議によって進められることになっている。だが、政治対立が激化した状態では、閣僚人事をめぐる合意形成が困難を極めたのは道理だった。

こうして、「杉の木革命」によって民主化への道を歩み出したレバノンだったが、国を二分する激しい政治対立によって、国民議会も内閣も機能不全に陥ってしまった。

「制度外」政治の拡大と内戦再発の危機

国民議会や内閣による「制度内」での政治が麻痺したレバノン。それでも、政党・政治家は権力闘争を止めることはなかった。その結果、政治は「制度外」へと滲出していく。それは、超法規的措置と路上抗議行動という二つのかたちをとった。

まず、超法規的措置から見てみよう。レバノンの政党・政治家は、国民議会も内閣も機能不全に陥るなか、それらに代わる新たな合意形成のための場を模索した。その努力は、2006年3月、国内の主要な政党・政治家14人をメンバーとする国民対話会合の設置として実を結び、レバノンが直面する諸課題を議論するためのセッションが何度も開催された。しかし、この試みも親シリア派と反シリア派との間の激しい政治対立を解消するにはいたらなかった。それどころか、「対話」を掲げながらも、水面下では政治家や有力者の暗殺(未遂)事件が次々に起こり、レバノン政治はさらに混迷の色を深めていった。

国民対話会合の行き詰まりは、別のかたちの「制度外」政治を引き起こした。路上抗議行動を通した実力行使である。その口火を切ったのは、「杉の木革命」以来、後退戦を強いられてきた親シリア派だった。親シリア派は、自派出身の閣僚を含む挙国一致内閣の成立を求める路上抗議行動を実施し、2006年から07年にかけて数十万人規模のデモを繰り返した。

こうして、超法規的措置の不調を経て路上抗議行動による政治が拡大したことで、反シリア派と親シリア派の対立は、「制度内」から「制度外」へとその場を移すとともに、政党・政治家から一般市民へとその主体を変えていった。2006年末からレバノン国内の各地でそれぞれの支持者どうしの小競り合いが頻発するようになり、12月にはベイルート西部での商店焼き討ち事件(死者1人、負傷者20人)、翌年1月にはゼネストでの武力衝突(死者3人、負傷者約130人)、さらに大学生どうしの口論から発展した銃撃戦(死者4人、負傷者約160人)が次々に起こった。両陣営の支持者の衝突は、武装した市民や民兵の登場によって本格的な武力衝突へと発展し、2008年5月の「均衡崩壊の戦い」と呼ばれた激しい戦闘は国内のほぼ全土を戦場に変えた。この戦闘では、両陣営併せて80人以上の死者、200人以上の負傷者を出し、1990年の内戦終結以来最悪の国内武力衝突となった。レバノンは、内戦再発の危機に瀕した(青山・末近[2009: 第7章])。

この時点で、「杉の木革命」を契機とするレバノンの民主化は頓挫したと言ってもよい。2005年、確かにレバノンは自由と平和を取り戻した。しかし、シリアとの関係を争点とした激しい政治対立は国を二分し、「制度内」政治は麻痺した。国民議会と内閣の空転に加えて、2007年11月には任期切れを迎えたエミール・ラッフード大統領(在職1998~2007年)の後継者選びが頓挫し、大統領職すらも空位となった。レバノンは、国民議会、内閣、大統領の「三重の空白」という未曾有の事態に陥った。

以上見てきたように、レバノン人は政治の舞台を自ら「制度外」へと移すことで事態を打開しようとしたが、結果的にそれは自らの手で民主主義の手続きを経た自由をスポイルしたことになる。それだけではなく、政治対立が市民へと波及することで国内治安が急速に悪化し、平和をも失うこととなったのである。

第3節 内戦再発を回避するための「合意」

再び国家崩壊の淵に立たされたレバノン。だが、何とかそこに踏みとどまった。失われつつあった平和は、どのように回復されたのであろうか。また、それは、レバノンの自由に何をもたらしたのであろうか。本節では、これらの問いについて考えてみたい。

外部介入という両刃の剣

レバノンの政党・政治家は、もはや政治の混乱と治安の悪化を止めることはできなかった。むしろ、彼ら彼女らは自ら「三重の空白」を生み、市民どうしの対立を煽った張本人だった。平和の鍵を握ったのは、レバノンに関与してきた諸外国だった。

先述のように、反シリア派と親シリア派の対立は、諸外国の内政への関与によって助長された。フランス、サウジアラビア、エジプト、アラブ連盟が前者を支援し、一方、シリアとイランは後者による勢力拡大を陰に陽に支持した。しかし、レバノンを内戦再発の危機から救ったのも、また同様にこれらの諸外国だった。レバノンの国内対立を助長してきたのがこれらの諸外国だったのだとすれば、その対立を緩和する役割を果たすことができるのもこれらの国々だった(Kerr[2005])。

レバノンの各地に拡大した「均衡崩壊の戦い」は、2008年5月21日にカタールとアラブ連盟閣僚委員会が主導した「ドーハ合意」によって収束した。同合意は、カタールの首都ドーハでレバノン国内の11のグループの代表者が参加した国民対話会合において調印され、反シリア派と親シリア派のそれぞれの庇護者となっていた諸外国もこれを承認した。2007年11月以来空位となっていた大統領の人事も、ミシェル・スライマーン軍司令官(在職08~14年)を次期大統領とすることで合意にいたった。

つまり、レバノンに触手を伸ばしていた諸外国は、レバノンそれ自体が崩壊することまでは望んでいなかったのである。レバノンの多極共存型民主主義にとって、諸外国の干渉は不安定と安定のいずれにも作用する両刃の剣である。レバノンは、自らが有していたはずの意思決定の自由を諸外国に預けるかたちで、平和をとり戻そうしたのだと言える。

2009年選挙とその後の政治的膠着

こうして諸外国の働きかけによって、レバノンはひとまず内戦再発の危機を脱した。レバノンはこのまま自由と平和を取り戻していくのか。その試金石となったのが、2009年6月に投開票が行われた第18回国民議会選挙だった。

この選挙は、一時は武力衝突にまで発展した反シリア派と親シリア派が民主的な制度を通して雌雄を決する戦いとなった。選挙の結果は、定数128議席のうち反シリア派が71議席(無所属2議席を含む)を獲得し、14議席差で親シリア派(57議席)を破って政権与党の座を守り、同勢力の代表サアド・ハリーリー(以下、S・ハリーリー。爆殺されたR・ハリーリーの息子)が新首相(在職2009~11年)に就任した。長引く激しい対立にもかかわらず、両陣営が民主的な手続きを尊重し、政権交代を賭けた選挙の実施に合意したことは、「活発で成熟したレバノンの民主主義が機能している」証であると評された(Hajjar[2009: 262])。

ところが、その後のレバノン政治は再び機能不全に陥った。これまでも繰り返し述べてきたように、多極共存型民主主義において意思決定は多数決(数の論理)ではなく、あくまでも話し合いによる合意形成を通して行われる。だが、反シリア派と親シリア派の間のゼロサムゲームが継続したままでは、話し合いによる意思決定など望むべくもなかった。それを象徴したのが、選挙後の組閣人事の難航だった。S・ハリーリー新首相は選挙で勝利した自らの陣営である反シリア派出身者中心の布陣を望んだが、親シリア派は、「宗派は組閣において公正に代表される」(第95条)という憲法規定を盾に、相当数の閣僚ポストの配分を要求した。結局、5ヶ月以上の攻防を経て新内閣は発足にこぎ着けたものの、宗派制度に基づく宗派間の権力分有の原則を尊重した挙国一致内閣として選挙で敗北したはずの野党勢力、すなわち親シリア派の閣僚を多く含むことになった(末近[2012])。

それぞれの生き残りをかけて激しく対立する与野党から構成されるS・ハリーリー内閣は、大方の予想とおり、ほどなくして座礁した。シリアとの関係を中心としたさまざまな政策をめぐって、反シリア派と親シリア派は激しい対立を繰り返した。それぞれの庇護者であるサウジアラビアとシリアの間でレバノン情勢の安定化のための調停努力も試みられたが、ほどなくしてこれも決裂した。その結果、2011年1月、親シリア派は自派出身閣僚10人が辞任し、S・ハリーリー内閣は崩壊した(レバノン憲法第69条第1項では、閣僚の3分の1が不在となった時にはその内閣は法的根拠を失うとされている)。

その後、次期首相を指名するための国民議会での諮問において、親シリア派は、無所属・中道派の議員を取り込み議席の過半数を制し、自らに近いナジーブ・ミーカーティーを新首相(在職2011~13年)に指名することに成功した。こうして親シリア派は、2009年の国民議会選挙で反シリア派に敗北し、野党の座に甘んじていたにもかかわらず、レバノン政府を主導する立場を得たのである。同選挙からわずか1年半で前首相となってしまったS・ハリーリーは、親シリア派によるこの一連の行動を「政治的クーデタ」であると激しく批判した。

このように、2009年の国民議会選挙を契機に、レバノンは内戦再発の危機を脱し、自らの手に民主的な政治を取り戻したかに見えた。しかし、実際には反シリア派と親シリア派の間の政治対立が解消されたわけではなく、また、その対立による制度の麻痺や合意形成の失敗が続くことで、「決められない政治」が再び顕在化した。レバノンは平和を回復したものの、自由の再獲得にはいたらなかったのである。

シリア「内戦」のスピルオーバー(滲出)

このように、自由への足踏みを続けていたレバノンだったが、さらなる障害となる事態に直面した。2011年からのシリア「内戦」である。

シリアでの反政府抗議デモの拡大とその後の「内戦」化は、レバノン国内の親シリア派と反シリア派の対立の火に油を注いだ。シリアでの「アラブの春」は、反シリア派にとっては同国のレバノンに対する干渉を終焉に導くものであり、他方、親シリア派にとっては強力な政治的、経済的、軍事的な庇護者の喪失を意味するものであった。事実、反シリア派と親シリア派は激しい舌戦を繰り返すだけではなく、それぞれが関係を持っているシリアの反体制派とバッシャール・アサド政権への支持を表明した。

このシリア「内戦」への対応をめぐる国内対立は、諸外国の対立によって助長された。米国、欧州連合(EU)、サウジアラビアなどがアサド大統領に退陣を要求する一方、イラン、ロシア、中国は同大統領の指導の下での政治的解決に固執した。つまり、長年にわたってシリアとの関係が規定してきたレバノン政治は、そのシリア自体が国際政治における大きな争点となることで、再び諸外国の間の対立のなかに飲みこまれていき、その結果、「ドーハ合意」の時の国内外に見られた融和の機運は過去のものとなった(カタール自体がシリアの反体制派の強力な庇護者となった)。再び政治対立の色を深めたレバノンは、自由からさらに遠ざかっていった。

それだけではない。回復に向かいつつあった平和すらも、再び危機に瀕していった。親シリア派のヒズブッラーは、アサド政権の支援のために軍事部門をシリア国内に派遣し、反体制派との戦闘に従事するようになった。他方、反シリア派を構成する政党・政治家は、反体制派に対しておもに兵站面での支援をしていると伝えられた。それまでシリアによる関与を特徴としてきたレバノン政治が、反対にシリアへの関与を見せ始めるという、いわば逆転現象が起こったのである(末近[2013: 第10章])。

こうした両陣営による軍事的関与は、シリア国内で活動するさまざまな反体制派やアル=カーイダ系武装集団のレバノン国内への流入を招き、レバノンをシリアと地続きの戦場に変える危険を伴うものだった。事実、シリアとの国境に近いアルサール地方では、同国から自由シリア軍やシャームの民のヌスラ戦線などの戦闘員の流入が常態化しており、レバノンの軍・治安部隊との戦闘が頻発している。2014年半ばからは、イラクとシリアで台頭したイスラーム国への忠誠を誓う集団の存在も確認されるようになった。さらに、シリアの国内治安の悪化により、「内戦」が始まってからの3年間だけで100万人もの避難民がレバノンへと流入した。避難民はレバノンの総人口の約4分の1を占めるようになり、社会経済的不安を引き起こしている(UNHCR[2014b])。

このように、2011年からのシリア情勢の悪化は、レバノンの自由への足取りを鈍らせただけではなく、08年に国内外の融和への歩みによって1度は回復した平和をも失う危機となったのである。

「決められない政治」から「決めない政治」へ

こうして、内戦終結以来、自由と平和の両方の危機に瀕したレバノンは、このまま崩壊への道を歩んでしまうのであろうか。シリア「内戦」や国際政治の趨勢がレバノンの将来を大きく左右することは間違いないだろう。だが、その一方で、レバノン人自身が、シリアという圧倒的な政治権力・軍事力の退場、宗派制度下における民主化の蹉跌、そして、内戦再発の危機を経て、自国を再び崩壊の淵へと押しやらないようなメカニズムを生み出しつつあるようにも見える。それはどういうことか。

S・ハリーリー内閣総辞職を招いた先述の2011年初頭の親シリア派による「政治的クーデタ」は、2005年の「杉の木革命」以来のレバノンの民主化においてきわめて重要な転機となった。国内政治の観点では、2005年の「杉の木革命」を機に台頭した反シリア派が後退し、同国との関係強化を求めてきた親シリア派が主導する内閣が誕生した。国際政治の観点では、反シリア派を支持してきた米国とEUやサウジアラビアに対して、シリアおよびその同盟国のイランが反転攻勢を強めるかたちとなった。つまり、この時点で、レバノンは、「パクス・シリアーナ」の時代への逆行を見せたことになる。

ただし、親シリア派が影響力を回復したからと言っても、パワー・ブローカーとしてのシリアはもはやレバノン国内に存在しない。そのため、いずれの陣営が優位に立ったとしても、合議による合意形成を通してしか権力の行使ができない。宗派制度に基づく多極共存型民主主義が抱える弱点が克服されたわけではなく、むしろ、レバノン国内の対立の継続とそれを刺激するシリア情勢の悪化を受けて、レバノン政治の機能不全や意思決定の停滞は深刻化した。そのため、親シリア派が推戴したミーカーティー首相も、2013年3月に政権運営の行き詰まりを理由に辞任を余儀なくされた。

この辞任劇からまもなくして、タンマーム・サラームを首相(2014年就任)とすることで、親シリア派と反シリア派の両陣営が合意した。だが、この合意には含みがあった。すなわち、2009年の選挙の結果は等閑視され、わずか2ヶ月後に控えていた次の第19期国民議会選挙までのいわば「つなぎ」としての暫定措置だった。政治の一線から退いていた老齢のサラーム首相は「毒にも薬にもならぬ」人物として抜擢され、強い政治的な立場や主張がないことが国内融和に活かされるものと期待された。つまり、首相がリーダーシップを発揮しないことが合意されたのである。

その後、6月に予定されていた第19期国民議会選挙も、シリア情勢の悪化に伴う「政治的な行き詰まりと隣国シリアの内戦」を理由に、さしあたり1年半の延期決定が合意された。それまであらゆる政策課題をめぐって対立してきた国民議会議員たちは、自らの任期を終了間際に17ヵ月間延長するという超法規的な措置については合意に達したのである。さらに2014年11月、その1年半の延長義玄が迫ると、彼らは自らの任期を2017年6月まで再延長する法案を準備し、賛成95、反対2の圧倒的大差で可決した。こうした措置は当然、レバノン国内の市民団体のみならずEUなど諸外国から民主主義に反するとの誹りを受けることになった。しかし議員たちは、シリア「内戦」の自国へのスピルオーバー、それにともなう国内対立の深刻化、そしてシリアとイラクのイスラーム国の台頭などを理由にこれを正当化した。

国民議会はまた2014年5月のスライマーン大統領の任期切れに際して、次期大統領の選出に失敗した。レバノンの大統領選挙は国民議会議員の投票によって行われ、投票には議員定数128の3分の2の定足数が必要であり、当選は過半数以上によって決まる。第1回の投票では、いずれの候補者も過半数を上回ることができず、新大統領の選出は流れた。ここで注目すべきは、レバノンの「任期切れ」の国民議会議員たちが新大統領の選出に消極的だったという事実である。第1回投票において全124票のうち52票が白票・無効票だったこと、第2回以降の各投票においては定足数を満たすことすらできなかったことが、そのことを物語る。レバノンは大統領不在という異常事態への道を選んだ。

リーダーシップを発揮できない「暫定」首相、「任期切れ」の国民議会、「空位」となった大統領。かくして、レバノンに新たな「三重の空白」が生まれた。これは一見すると、2008年の「均衡崩壊の戦い」を招いた2007年から08年にかけての「三重の空白」を彷彿とさせる。だが、重要なのは、この三つの空白が政党・政治家の合意によって生み出されたことである。前回の空白があくまでも政治対立の結果だったのに対して、今回の空白は政治対立の激化を抑止する、ないしは棚上げにするための措置だった。つまり、レバノン政治は、自国の崩壊を回避するために、「決められない政治」から「決めない政治」へと変遷したのだと言えよう。

このメカニズムからは、レバノンが歴史的に得てきた自由と平和をめぐる教訓を看取できる。

自由に関しては、2005年の「杉の木革命」からの民主化と一連の政治的混乱から、いかなる政党・政治家も宗派制度下では権力の独占が不可能であることが明らかになった。たとえ首相の座を射止めても、権力分有に基づくさまざまな取り決めによって、合議による合意形成ができなければまともに執政を司れない。つまり、レバノンにおける自由は取り扱い方を誤ると、すべてが「不自由」に転じてしまうということである。その意味では、宗派制度は、その問題点や廃絶の必要性が指摘されながらも、権力分有の制度の下での権力闘争の危険性と不毛さを惹起することに貢献してきたと評価することもできよう。

他方、平和に関しては、内戦の苦い記憶、「均衡崩壊の戦い」の恐怖、近年ではシリア「内戦」のスピルオーバーによる政情不安から、レバノンではいとも簡単に崩壊の危機に瀕することが明らかになった。こうしたなかで、「決められない政治」を「決められる政治」へと転じようとする性急・独善的な言動は、レバノンの脆い平和を損なう危険性を常に帯びるのである。

とはいえ、言うまでもなく、「決めない政治」のメカニズムは健全な民主主義ではなく、市民の目から見れば、選挙が実施されないことで自分たちの意見を政治に反映させられず、また、国家が本来追うべき立法と行政の責任が達成されていないという意味で、自由が著しく損なわれていることになる。しかし、その自由を犠牲にすることで、レバノンの最低限の平和が維持されていることも理解しつつあるのかもしれない。少なくとも、民意を置き去りにして強引なかたちで「決められる政治」をめざしたエジプトやシリアが自由と平和の両方を大きく損ねたこととの対比は鮮明であろう。

おわりに:自由と平和の均衡点を捉える

冒頭の問いに戻ろう。自由を謳歌するレバノン、平和を確立できていないレバノン。このいびつな状況はいかにして生まれ、維持されているのか。

その答えは、内戦、権威主義、民主化とその蹉跌、そして内戦再発の危機を経て行き着いた「決めない政治」に求めることができる。そこでは、自由を自ら制限することで、最低限の平和の維持に努める今日のレバノンの姿が見て取れる。その意味において、レバノンは、冒頭で紹介したような見た目のイメージほど自由ではなく、報道が伝えてきたほど平和が損なわれていないが、それがイラクやシリアのように「大崩れ」しない理由である。

言うまでもなく、こうした政治のあり方は脆く、持続可能性を欠く。国家の意思決定の先送りという措置は、国としての体裁や市民生活を大きく損ねている。例えば、立法も行政も政策立案に合意ができないなかで、国家予算は前年度を機械的に踏襲する異常事態が続いており、市民の行政ニーズに対応できていない。また、軍は、軍備と任務遂行能力の停滞により、隣国からの攻撃や紛争の波及を抑えるだけの十分な力を有していない。さらに、「三重の空白」はレバノンの国際的な地位や発言力を損ねており、他国との外交上の信頼関係の醸成だけではなく、海外直接投資の呼び込みにも暗い影を落としている。

元来国家が負うはずの立法や行政の空白を埋めているのが、宗派や地域に根ざした政党、政治団体、社会運動である。それぞれが活動拠点・支持基盤を置く地域を中心に、医療、福祉、教育などの活動を展開している。例えば、ヒズブッラーは、軍事部門をレバノン政府の不十分な国防能力を補うものとして保持し続けている。2006年のイスラエルによる全面攻撃(レバノン紛争)の際にも、実際に同国軍と戦火を交えたのは軍ではなくこうした非政府の軍事組織であり、停戦後の市民インフラの復旧を担ったのも、おもにこれらの団体・組織だった。市民の間では、中央政府よりも宗派や地域に根ざした身近な団体・組織への忠誠心や期待が広がっており、そのことが国家としての意思決定をいっそう困難にするというジレンマがある(Cammett[2014])。

したがって、このような「決めない政治」は、レバノン政治の理想型・完成形ではなく、あくまでも今日における過渡的・一時的な形態であり、将来はその姿を大きく変えていくと思われる。その意味では、「決めない政治」は、今日のレバノンの自由と平和のあり方に対する暫定的な答えに過ぎない。

だが、そこにはレバノン政治を読み解くための重要なヒントを見出すことができる。本章で論じたような「決めない政治」にいたるレバノン政治の営みからは、レバノンが、自由と平和を希求しながらも、それぞれの理想型・完成形へと盲目的に向かうのではなく、時代や政治の環境の応じたかたちで両者の間の均衡点を見出してきたことが分かる。そして、その均衡点は、国内政治と国際政治の連動のなかで、常に不確実なかたちで移り変わっていき、また、他国による実効支配や内閣・国民議会・大統領の機能の停止といった常識では考えられないようなかたちをとることもあった。つまり、この自由と平和の均衡点の位相の変化を捉えることが、複雑怪奇なレバノン政治、そして、それを取り巻く中東政治と国際政治のダイナミズムを理解するための鍵となるのである。

レバノンは、紛れもなく小国であり、近隣諸国の干渉や国際政治の動向に翻弄されてきた。だが、いや、だからこそ、レバノンは教科書通りの「民主主義」や「安全保障」一辺倒ではなく、自由と平和の均衡点をめぐる試行錯誤を繰り返しながら、「アラブの心臓」における不確実で流動的な政治の荒波を乗り切ろうとしているのである。

注

(1)内戦終結後、とりわけシリアによる実効支配終焉後の2005年以降のレバノン政治の非民主的側面を指摘した研究は多い。例えば、Hajjar[2009]、Makdisi, Kiwan and Marktanner[2011]、Salloukh[2010]などは、政治エリートによる権力独占や根強い宗派主義、諸外国による介入がレバノンにおける自由を侵害していると捉える。しかし、これらの研究は、民主主義の不足を指摘することに注力しているために、実際のレバノンの国家と社会がいかに運営されているのか、また、内戦の再発を回避し続けているのかについては論じきれていない。

(2)脆弱な宗派間バランスのうえに成立しているレバノン国家は、1932年以来センサスを行っていない。今日ではイスラーム教各派の総人口がキリスト教各派のそれを上回っていることは周知の事実となっている。仏委任統治下(1920~43年)で行われた32年のセンサスも、親仏的な姿勢を見せてきたキリスト教マロン派を多数派とするために恣意的に作られた数字である可能性が高い(Maktabi[1999])。

(3)R・ハリーリー元首相およびその後の一連の政治家暗殺(未遂)事件の真相究明を目的に、2009年3月、レバノン特別法廷が国連の主導で設置された(所在地はオランダのハーグ)。2011年6月、同法廷は、起訴内容を公表し、元首相暗殺事件の容疑者がシリアではなく、ヒズブッラーのメンバーと目される4名であることを明らかにした(Knudsen[2012])。