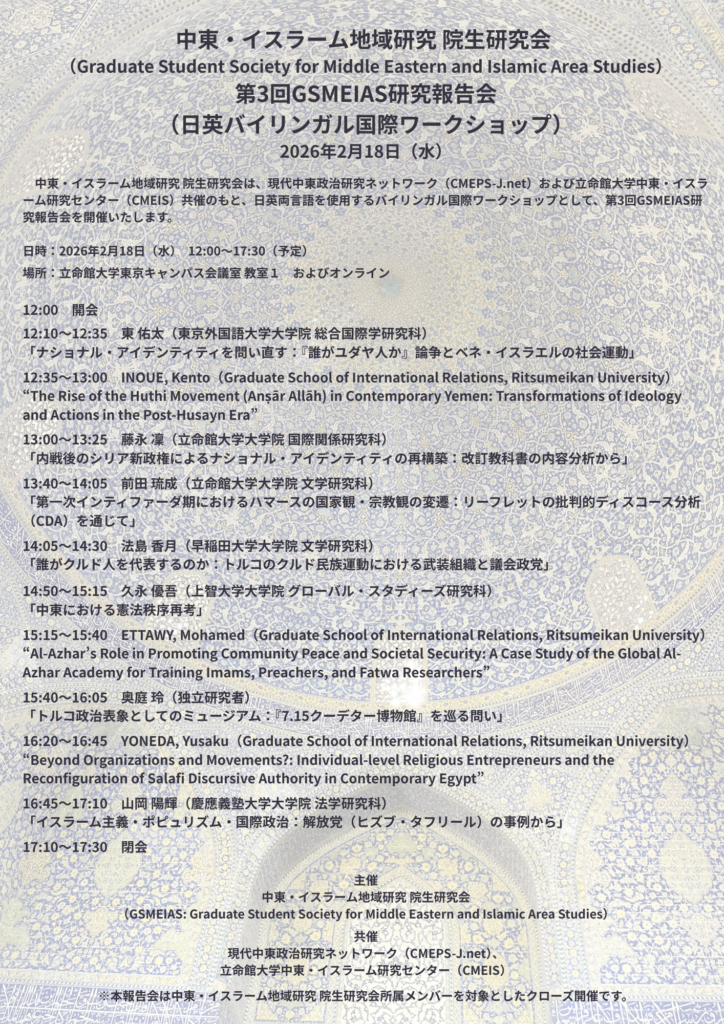

中東・イスラーム地域研究 院生研究会は、現代中東政治研究ネットワーク(CMEPS-J.net)および立命館大学中東・イスラーム研究センター(CMEIS)共催のもと、日英両言語を使用するバイリンガル国際ワークショップとして、第3回GSMEIAS研究報告会を開催いたします。

記

日時

2026年2月18日(水) 12:00~17:30(予定)

場所

立命館大学東京キャンパス会議室 教室1 およびオンライン

https://www.ritsumei.ac.jp/tokyocampus/

主催

中東・イスラーム地域研究 院生研究会

(GSMEIAS: Graduate Student Society for Middle Eastern and Islamic Area Studies)

共催

現代中東政治研究ネットワーク(CMEPS-J.net)、

立命館大学中東・イスラーム研究センター(CMEIS)

使用言語:英語・日本語(バイリンガル国際ワークショップ)

スケジュール

1. 研究報告(12:00~17:30):

12:00~12:10 開会挨拶/Opening Remarks (Representative and Moderator: INOUE)

12:10〜14:30 知を生産・創出するために:博士前期課程院生によるセッション

-

- 12:10~12:35 東 佑太. (東京外国語大学大学院 総合国際学研究科, J.)「ナショナル・アイデンティティを問い直す:『誰がユダヤ人か』論争とベネ・イスラエルの社会運動」(日本語発表・対面)

- 12:35~13:00 INOUE, Kento. (Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, J.)“The Rise of the Huthi Movement (Anṣār Allāh) in Contemporary Yemen: Transformations of Ideology and Actions in the Post-Husayn Era”(英語発表・対面)

- 13:00~13:25

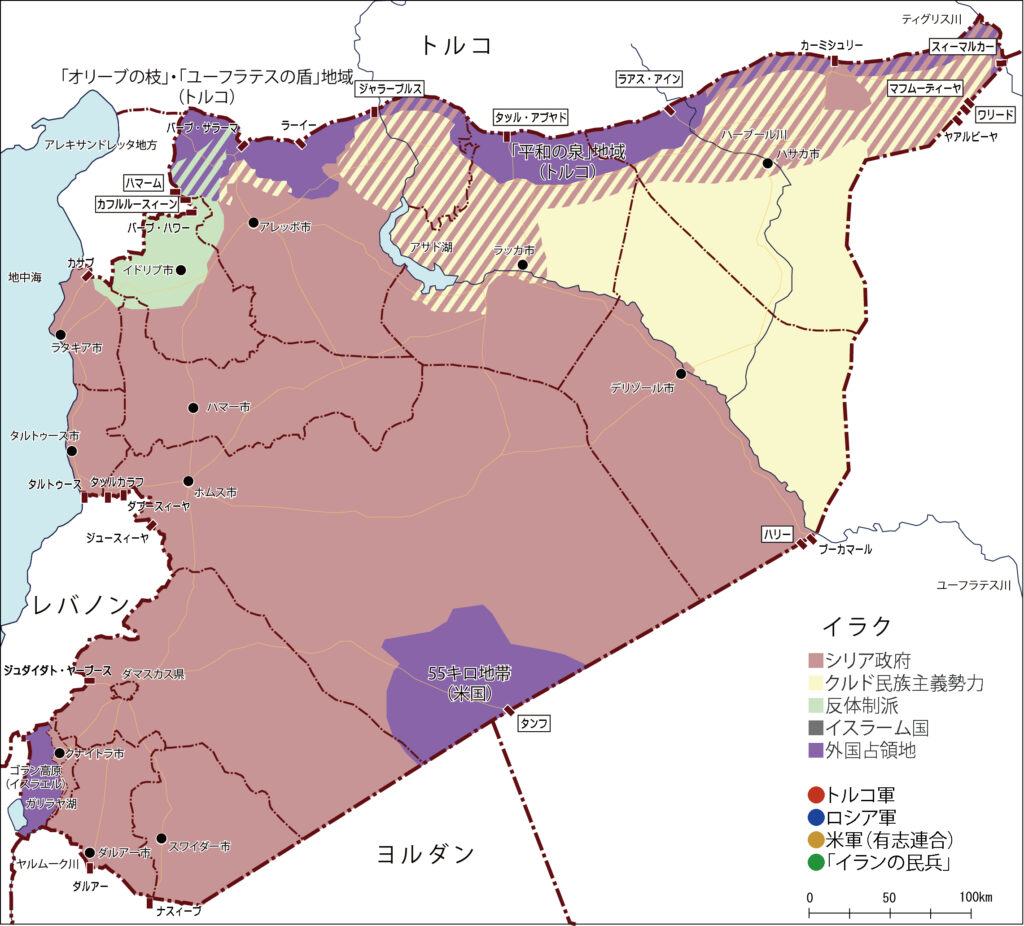

藤永 凜. (立命館大学大学院 国際関係研究科, J.)「内戦後のシリア新政権によるナショナル・アイデンティティの再構築:改訂教科書の内容分析から」(日本語発表・対面)

13:25~13:40 休憩

-

- 13:40~14:05 前田 琉成. (立命館大学大学院 文学研究科, J.)「第一次インティファーダ期におけるハマースの国家観・宗教観の変遷:リーフレットの批判的ディスコース分析(CDA)を通じて」(日本語発表・対面)

- 14:05~14:30 法島 香月. (早稲田大学大学院 文学研究科, J.)「誰がクルド人を代表するのか:トルコのクルド民族運動における武装組織と議会政党」(日本語発表・対面)

14:30~14:50 休憩

14:50〜17:10 知を創出し新たに価値創造するために:博士後期課程院生etc.によるセッション

-

- 14:50~15:15 久永 優吾. (上智⼤学⼤学院 グローバル・スタディーズ研究科, J.)「中東における憲法秩序再考」(日本語発表・対面)

- 15:15~15:40 ETTAWY, Mohamed. (Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, J.)“Al-Azhar’s Role in Promoting Community Peace and Societal Security: A Case Study of the Global Al-Azhar Academy for Training Imams, Preachers, and Fatwa Researchers”(英語発表・オンライン)

- 15:40~16:05 奥庭 玲.(独立研究者)「トルコ政治表象としてのミュージアム:『7.15クーデター博物館』を巡る問い」(日本語発表・対面)

16:05~16:20 休憩

-

- 16:20~16:45 YONEDA, Yusaku. (Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, J.)“Beyond Organizations and Movements?: Individual-level Religious Entrepreneurs and the Reconfiguration of Salafi Discursive Authority in Contemporary Egypt”(英語発表・対面)

- 16:45~17:10 ⼭岡 陽輝.(慶應義塾⼤学⼤学院 法学研究科, J.)「イスラーム主義・ポピュリズム・国際政治:解放党(ヒズブ・タフリール)の事例から」(日本語発表・対面)

17:10~17:30 閉会挨拶・撤収作業/Closing Remarks・Takedown

会場移動

2. GSMEIASの運営方針、全体および各自の研究進捗状況の確認と意見交換(18:00〜19:00)

3. 今後の方針について(19:00~20:00):

25年度以降の研究会運営方針(引き継ぎ)、および成果発信の方法・予算申請等

*本報告会は、GSMEIASメンバー限定のクローズド形式にて実施いたします。外部の方のご参加はご遠慮いただいております。